ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

仏式の法事や葬儀に参列すると、ご焼香をする場面が必ずあります。

焼香には、その香気によって仏前を清めるという意味があるためです。参列者全員が行うことにより、儀式が遺族と僧侶だけのものではなく、広がりのあるものとなるでしょう

| 宗派 | 焼香の意味 |

| 浄土真宗(本願寺派) | 香をお供えして仏様を供養することで敬意を表す。また、自分自身を清める意味もあります。 |

| 浄土真宗(大谷派) | 香をお供えして仏様を供養することで敬意を表す。また、自分自身を清める意味もあります。 |

| 浄土宗 | 3回なら仏・法・僧の三宝に供養するという意味、2回なら身を清め、心を静めるという意味、1回なら真心を込めて一心に行うという意味があります。 |

| 真言宗 | 大日如来、弘法大師、祖先諸霊、それぞれへ焼香を行う意味があります。 |

| 曹洞宗 | 心清浄に一心に仏様へご冥福を祈って香りを捧げる意味があります。 |

| 臨済宗 | 心清浄に一心に仏様へご冥福を祈って香りを捧げる意味があります。 |

| 日蓮宗 | 仏様へのお供え、自身と周囲を清浄にするため、香により精進の力を増すためという意味があります。 |

ご焼香の作法について解説させていただきます。

焼香手順

1.本尊の前できちんと姿勢を正した後、ゆっくり一礼

2.合掌を行い(数珠をかけて)静かに祈る

3.浄指と言われる右手の3本指(親指、人差指、中指)で抹香を軽くつまみ、香を炭の上にのせて、たきます。

宗派によっては、額のあたりに軽く押すようにしていただき(左手は右手の下に添えるようにする)香を炭の上にのせ、たきます。

4.合掌礼拝で締めくくる

焼香作法は、座礼の場合も、立って行う場合も同様です。

| 宗派 | 焼香の回数 | 線香の本数 |

| 浄土真宗(本願寺派) | 頭におしいただかないで1回 | 二つに折って寝かせる |

| 浄土真宗(大谷派) | 頭におしいただかないで2回 | 二つに折って寝かせる |

| 浄土宗 | 頭におしいただいて1回または3回 | 1〜3本揃えて立てる |

| 真言宗 | 頭におしいただいて3回 | 3本立てる |

| 曹洞宗 | 2回、1度目は頭にいただき、2度目はいただきません。 | 1本立てる |

| 臨済宗 | 頭におしいただかないで1回または3回 | 1本立てる |

| 日蓮宗 | 頭におしいただいて1回または3回 | 1本立てる |

■大切なこと

一番大切にしたいことは、故人の冥福を祈る心、遺族へ哀悼の意を表す心です。

お葬式は、参列者で参加する場合と遺族として葬儀を執り行う時とでは、全く違います。

それは家族葬においても同様です。

この記事では、広島県で家族葬を行った場合に知っておきたい家族葬の流れや場面別の注意点について、家族の方々にとって参考になる情報を解説させていただきます。

予め知っておくことで葬儀に対する不安が軽減されることもありますので、お役立てください。

近い親族だけで小規模な葬儀を執り行うことを家族葬と言います。

家族葬が増えているのは、葬儀にそこまでお金をかけられないという方が増えているのも要因ですが、それだけではありません。

近年は核家族化が進み、地域との繋がりが以前より減っていること、また平均寿命が年々上がっていることで葬儀を出す側の高齢化も要因としてあります。

1日目は通夜式があり、翌日に葬儀告別式を控えます。

・枕経

・葬儀社との打ち合わせ

・お布施、火葬料など現金の準備

・関係する方々へ日時の連絡

・喪服の準備

・通夜式

・通夜の食事

・故人を見守る

お亡くなりになられた方へ最初の読経として枕経があります。広島では亡くなられてすぐに行われる場合、通夜式と一緒に行われる場合があります。

葬儀社と一緒に寺院へ連絡する際に、枕経について相談しましょう。

すぐに行われる場合、服装は平服で構いません。数珠があれば用意しましょう。

お布施の用意が時間的に難しい場合は、通夜式の際にお渡しすれば大丈夫です。

なるべく一人ではなく、誰かに付き添ってもらって行うことをおすすめします。普段とは違い記憶が曖昧になりやすく、心情も不安定なため、複数で一緒に話を聞くことでうっかり忘れてしまったということを防ぐことができます。

現金の準備は、前もって手元に用意は難しいものですが、可能であれば前もって準備してご自身の口座や家の中で保管しておくことをおすすめします。

葬儀場には金庫が備えてあることが多いです。ずっと現金を持ち歩くのも不安な方は、葬儀場に金庫があるのか、確認しましょう。

家族葬は主に故人の子、孫、兄弟とその家族が参列されることが多いです。

参列して欲しい方が決まっている場合、その方々へ連絡するのは当然でしょうが、それ以外の方々へどう伝えるべきかで悩む方は多いです。

葬儀を行うことは告げて、参列は遠いから来なくていいよとお断りする場合もあります。

葬儀後に伝えるという方法もありますが、後から知る方々とトラブルを避けるため、亡くなったこと、近い者で葬儀を行うので参列はお断りしたい旨を葬儀前に連絡しておくことをお勧めします。

一般の方々、あるいは自分達が知らない故人の関係者へ訃報を知らせる手段として、中国新聞のお悔やみ情報ページの活用があります。

無料で訃報を知らせることができます。葬儀前だけでなく葬儀後に「家族葬を終えました、生前はありがとうございました」という形で事後報告も可能です。

家族葬でもきちんと礼は尽くしておきたいとい方には、有効な通知手段になり得ます。

・通夜にどんな方が来られるだろうか。予め参列予定者の人数を数えてノートに書き出してみましょう。ご夫婦の場合、一人で参列なのか、二人で参列なのかも確認が必要です。

その方々が出棺時に火葬場へ同行するのか、その場合、どのようにして火葬場へ向かうのか、決めておきましょう。

1日目の通夜の晩の食事を用意するのかしないのかを決めなければなりません。

ご用意する場合、通夜当日の正午までには葬儀社へ料理の内容を伝えなければなりません。

広島では通夜式後に近い親族のみで通夜振る舞いを行います。料理の内容は、通夜に参列する親族の人数で決まります。

しかし正確な人数の把握は難しいため、弁当ではなく、オードブル形式で対応される方が多いです。

家族葬の場合、この通夜振る舞いを省略して、通夜式後には散会となり、食事は家族だけで済ませることも多くなっています。

家族葬で香典を受け取るのか受け取らないのかを決めておく必要があります。

何もお伝えしない限り、ほぼ参列者は香典を持参されると思ってください。

香典をお断りする場合は、事前に伝えておくのがマナーです。

香典をもらったら後でお返しをする返す手間が増えてしまう。香典を用意していただくのは申し訳ないなどの理由から家族葬で香典をお断りするケースが年々増えています。

葬儀では仏弟子になる証として故人は戒名、浄土真宗では法名を授かります。

戒名にはランクがあり、ランクによって戒名料が決まります。

寺院と相談して決めるものですが、枕経や通夜の席で相談して決めることが多いです。

浄土真宗の法名も、通常であれば無料ですが、院号法名という格の高いお名前を希望する場合は、先ほど同様に決めておく必要があります。

広島で火葬を行なっている間の待ち時間を利用して食事をする風習があります。

待ち時間が1時間〜1時間30分発生します、その間に予め用意した弁当を振る舞います。火葬場によっては、売店でホットケーキやたこ焼きなどの軽食が販売されています。

家族だけならそちらで対応でも構いませんが、親族も同行している場合は、振る舞いという意味ではお弁当が相応しいでしょう。お弁当の数は、通夜後に最終的に葬儀社と打ち合わせをしてきます。

翌日、火葬場へどのようにして行くのかを考えておく必要があります。

親族が多い場合、マイクロバスを手配することもあります。マイクロバスが必要な場合は、通夜の日に予め手配しておく必要がありますので、喪主はこちらも考えておかないといけません。

広島では家族葬の場合、それぞれの自家用車で火葬場へ向かうケースが多いです。

家族葬でも葬儀告別式の最後には喪主が参列者へ挨拶を行うことは多いです。

本当に家族だけで行う場合など、かしこまらなくても良い葬儀であれば省略する場合もあります。挨拶を行う場合は、翌日にありますので、通夜式後にゆっくり挨拶を考えることになります。葬儀社から挨拶の例文をいただいて参考にする方も多くいらっしゃいます。

棺に入れてあげたいものがあれば用意しましょう。故人へ手紙を書いたり、花を用意したり、あります。

気になる方はこちらの記事でご確認ください。

家族葬は、通常の葬儀と比べて参列者が少ないだけで、喪主の立場で言えば、普通の葬儀とあまり変わりません。

一般参列者への接待への時間や負担が減ることはありますが、円滑に滞りなく葬儀を進めるためには、多くのことを決めていかなければなりません。

次に家族葬を行う場合の2日目の流れを解説していきます。

当日に行われること

・葬儀告別式

・出棺

・火葬場〜収骨

・当日初七日法要

・解散

・後飾り

2日目、葬儀告別式の日です。喪主がどういう点に注意すべきかを引き続き解説させていただきます。

葬儀告別式

昨晩考えられた喪主挨拶がどのタイミングで行われるのか、急に言われても困りますので、予め葬儀社へ確認しておきましょう。

式自体は通夜式と同様に進んでいきます。通夜式との違いは最後にお別れの献花が行われてご出棺となる点です。

霊柩車に何人乗車できるのか、誰が乗車するのかを決めておきましょう。

遺影を持つのが誰、位牌を持つのは誰と決めておくことで慌てなくて済みます。

霊柩車は葬儀場〜火葬場までの片道です。帰りの足は忘れずに確保しておきましょう。

家族葬で各々の自家用車で火葬場へ行く場合、火葬場までのルートや場所をそれぞれが把握しておく必要があります。

何台も連なって火葬場へ向かうわけですから、信号でどうしても逸れてしまう車も出てきます。

最近の車はナビ付きが多いですが、逸れてしまった場合でも対応できるようにしておきましょう。

お別れの時にお花や棺に入れて差し上げたい物を用意している場合は、忘れず持参しましょう。

出棺後、火葬場での待ち時間で食事を振る舞う場合、湯茶の用意をどうするか葬儀社へ確認しましょう。多くの火葬場では湯茶の設備が整っています。

解散をどこで行うか、考えておきましょう。

1収骨後、葬儀場へ戻って解散する

2収骨後、火葬場でそのまま解散する

3収骨後、葬儀場へ戻って初七日をして解散する

火葬場を出る前に、火葬が終了したことを証明する火葬(埋葬)許可証をいただきます。

納骨の時に必要になりますので、大切に保管しましょう。

葬儀翌日以降に近所の方、会社関係の方から香典をいただくことが想定される方は、会葬御礼品を葬儀場から自宅へ何個か持って帰ると良いでしょう。

余った物は葬儀社が引き取ってくれますので、多めに持ち帰ることをお勧めします。

2週間程度は様子を見たほうが良いと思います。

これから家族葬をお考えの将来喪主になるかもしれない方へ、正しい認識を持っていただくため、家族葬についてまとめさせていただきます。

・家族葬とはいえ、喪主はやらなければならない事はたくさんあります。

そしてそのサポートをするのが葬儀社の役目です。信頼できる葬儀社へ依頼しましょう。

・通常の葬儀に比べて、一般参列者への接待が無いので、時間や精神的にも負担が軽減されるが、親族を招く場合は親族への接待がある。

・家族葬と言っても家族だけで行う数名の家族葬〜30名規模の親族全員集まる家族葬もある。

この差は、考え方の相違ではなく、家族構成など環境の違いが殆どである。

・葬儀後に近所の方や勤め先の方々から香典をいただくことが多い。

・予め準備しておける事はしておく。特に通夜1日目は決めないといけない事が多くあります。

例えば参列者の範囲などは予めノートに書き出して準備しておくと良いでしょう。

・葬儀に見栄を張る必要はない。親族だけで温かいお葬式をする事が可能です。

わけがわかないうちに気がついたら終わっていたという事は少なく、故人のことを考える時間、ゆっくり時を過ごす時間も通常の葬儀よりは持てます。

悔いのないお別れをするには、故人と向き合う時間はとても大切です。

家族葬についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

弊社の家族葬プランの詳細は、下記でご確認いただけます。

葬儀にかかる費用の不透明さを打破するため、家族葬が270,000円(税込297,000円)から対応可能です。

全て定額料金、追加料金はかからない料金設定をさせていただいています。

家族や恋人、ペットなど、大切な存在を失った友人に、かける言葉が分からない。

忌引き明けの同僚に、どう接するべきだろう。そんなふうに悩んでいる人はいませんか。

喪失の深い悲しみ(グリーフ)が落ち着きを見せるまでの過程を、グリーフワークといいます。

グリーフワークのプロセスを学ぶことで、悲しみの中にいる人にどう接するべきかを知りましょう。

身内など、大事な存在と死別したときの大きな悲しみを「グリーフ」といいます。

このグリーフが時間を経て和らぎ、落ち着きを見せるまでの心のプロセスが「グリーフワーク」です。

知り合いや同僚が大事な人を亡くしたとき、多くの人はどう言葉をかけて良いか分からず、腫れ物に触るような対応をしてしまうことがあります。

あるいは、無意識にその人を傷つける言葉をかけてしまうことも。

グリーフワークについて知っておけば、「この人は、今、こういう段階にいるのかもしれない」と推察し、適切な言葉がけができるようになるでしょう。

悲嘆のプロセスを提唱したのは、死生学の権威であるアルフォンス・デーケンです。彼はドイツ生まれのイエズス会司祭で、長く日本の大学で死生学について教鞭を執りました。日本の終末期医療、ホスピスの普及に多大な貢献をした人物です。

デーケンによると、悲嘆のプロセスは以下の12段階に分かれます。

愛する人を失ったショックで一時的に現実感覚が麻痺し、思考力がぐっと落ち込みます。

死を否定し、「きっとなにかの間違いだ」と思い込みます。

身近な人の死に直面した恐怖により、極度のパニック状態に陥ります。

「なぜ私だけがこんな目にあうのか」と、不当な仕打ちを受けたという怒りがこみ上げてきます。

周囲の人や故人に、やり場のない感情をぶつけます。

「こんなことになるのなら、生きているうちに、もっとこうしてあげれば良かった」と過去の行いを悔やみ、自分を責めます。

食事を余分に作る、故人の部屋を整理せずそのままにしておくなど、愛する存在がまだ生きているかのようにふるまいます。

葬儀などが一段落し、落ち着いてくると、紛らわしようのない孤独と寂しさが襲ってきます。

空虚な気持ちから、あらゆることに関心を失います。

辛い現実をきちんと受け入れる段階です。

ユーモアや笑いに反応するようになります。ここまで来れば、悲嘆のプロセスをうまく乗り切ったといえます。

愛する人を失う前の自分とは違う、新しいアイデンティティを獲得し、より成熟した人間へと成長します。

(参考:『よく生き よく笑い よき死と出会う』アルフォンス・デーケン、新潮社

悲嘆のプロセスは、必ずしも死別の時から始まるとは限りません。

大事な人の余命宣告を受けたときが悲嘆のスタートとなり、実際にその人が亡くなる頃には、すでに別れを受容しているといったケースもあります。

親の認知症などで介護が始まったときが悲嘆のスタートとなる人は、長い介護生活の中で徐々に親の死を受け入れてゆく一方で、実際に死を目の当たりにするとまたプロセスが逆戻りすることも。

このように、人によって、また状況によって悲嘆のプロセスは違います。

亡くなった人が、友人や同僚にとってどんな人だったのか、どのような死を迎えたのかを知り、友人や同僚の立場になって考えてみることで、適切な言葉がけが見つかることでしょう。

大事な人を亡くした知人に、どんな言葉をかけたら良いか分からないときは、以下に紹介する3つの言葉を利用するのはいかがでしょうか。

まずは「なんとか、気持ちに響く言葉を」と構えることなく、どんな声がけが適切か分からないという気持ちを素直に伝えることから始めましょう。

お悔やみの手紙においても、「あまりに突然の知らせに、言葉もありません」といったフレーズは一般的に使われます。

どのような死を迎えたとしても、葬儀の手配や死後の手続きは、等しく大変です。

よって「大変でしたね」は、相手の事情がよく分からないときにも使える気遣いの言葉といえるでしょう。

あなたの力になりたいというメッセージを伝えることは、大事な存在を亡くしたばかりの人にとって、大きな支えになります。

友人なら「力になれることがあったら、何でも言ってね。さみしいときは話を聞くからね」

同僚であれば「辛いときは私が●●の仕事を手伝うこともできると思うので、いつでも頼ってください」などと、自分ができることを具体的に示すのがおすすめです。

大事な存在を亡くしたばかりの人に言ってしまいがちながら、なるべくであれば避けたい言葉があります。

どんなに頑張りたくても頑張れない気持ちになっている遺族にとっては、負担になる言葉です。

締めの言葉として使いがちですが、「力になれることがあれば言ってください」などの表現に置き換えましょう。

「頑張ってください」同様、気持ちの負担になる励ましです。

とくに注意すべきなのが、ペットを失った人への声がけ。ペットを飼ったことのない人の中には、「犬や猫が亡くなったくらいでそんなに悲しむなんて理解できない」と思う人もいるでしょう。

しかし、ペットを亡くしたとき「まるで我が子を失ったよう」と例える人もいるほど、ペットは家族の立派な一員です。

「残念だったけれど早く忘れて、次のペットを迎えて元気を出して」といった声がけは避けましょう。

喪失から鬱状態になっている人に「いつから仕事復帰できますか」と尋ねたり、親などを亡くした友人に「いつなら遊びに誘っていい?」と聞いたり。

ついついやってしまうことの一つですが、「いつ、悲しみから立ち直れるか」という問いは、遺族にとってかなりの負担です。

めどになる期日が欲しければ「●週間後に、また連絡を入れますね」など、自分の方から提示しましょう。

同じ経験をした人の言葉が、遺族の力になるケースがあります。

例えば、子どもを亡くした親の交流会は全国各地に存在しており、同じ辛さを吐き出し、痛みを分かち合うことで悲しみをやり過ごしていくための自助グループとして知られています。

もしもあなたが相手と同じような経験をしていたなら、あなたの言葉が相手の支えになる可能性があります。

ただ、体験の伝え方には配慮が必要です。「私にも色々あったけれど立ち直った。だからあなたも頑張って」という話の流れになってしまうと、かえって遺族の負担になることも。

人によっては、誰の話も聞きたくない、放っておいて欲しいという気持ちになっている場合もあります。

「実は私も数年前に夫を亡くして、大変でした。いつでも話を聞くからね」などと手短に伝えておけば、「話を聞きたい」という気持ちが芽生えたときには、きっと相手の方から連絡が来るでしょう。

そのときは、求めに応じて体験を分かち合いましょう。

相手がどんな悲嘆プロセスにいるかを理解し、適切な声がけができれば、それに越したことはありません。

しかしもっと大事なのが、自分の「何といったら良いか分からない」気持ちを率直に伝えることです。

そして、「頑張って」「元気になって」といった、相手に求める言葉は避けましょう。率直で心のこもった声がけが、あなたの気持ちを伝えます。

お葬式は、喪主になった時と参列者で参加する時とでは、全く違います。

それは葬儀を簡素化したイメージのある直葬においても同様です。

人がお亡くなりになると慌てるのが普通です、精神状態も通常時とは異なります。

将来直葬を行った場合に流れや場面別の注意点について、ご家族が知っておくことで参考になる情報を解説させていただきます。

直葬とは、宗教的儀式を行わない葬儀で、且つお亡くなりになってそのまま直接火葬場へと向かい火葬のみを行う形式を本来指します。

死後24時間経過しないと火葬できない法律があるため、一旦自宅や葬儀会館、火葬場で安置後に火葬となることが多いです。

最も低価格で済む葬儀形式として需要も高まっています。

火葬前に火葬場で簡単な読経を行っていただくプランも最近では登場しています。

では直葬を行う場合、どんな流れで進むのかを見ていきましょう。

前日は、主に翌日のお別れ〜火葬に向けた準備を行います。

・葬儀社との打ち合わせ

・火葬料など現金の準備

・参列者へ日時の連絡

・喪服の準備

・故人を見守る(葬儀社もしくは家族)

故人を葬儀社がお預かりして安置の場合は、故人の事は葬儀社へお任せで大丈夫です。

故人を側で見守りたい場合は、共に過ごせる部屋が必要になります。

葬儀社に用意していただく場合は、追加料金が発生することが多いので、料金を確認しましょう。

翌日の参列予定者の人数を把握しておきましょう。その方々が出棺時に火葬場へ同行するのか、その場合どのようにして火葬場へ向かうのか、決めておきましょう。

火葬場に到着後、火葬の待ち時間が1時間〜1時間30分発生します。

その間に食事をする場合は、弁当を持ち込みするのか、火葬場の売店で対応するのか(売店がある場合)考えておきましょう。葬儀社へ相談が望ましいです。

何も言わないと香典を持参される親族もいらっしゃいます。香典をいただいた場合の対応を考えておきます。

お断りする場合は、予め日時の連絡の際にその旨を伝えましょう。香典を受け取る場合は、会葬礼状や会葬御礼を用意するのかどうか決める必要があります。

直葬の場合、香典は受け取らず行われることが多いです。

翌日のお別れの際にお花を入れる場合は、葬儀社へ用意を依頼するのか、家族で用意するのか決めておきましょう。その他にも棺に入れて差し上げたいものがあれば用意しましょう。

出棺前に簡単な読経をあげるプラン、あるいは火葬前に火葬場で簡単な読経をあげるプランも登場しています。

読経を希望する場合は、葬儀社へ相談しましょう。その場合、お布施の準備として現金が必要です。

直葬は簡素だと思われがちですが、実際は喪主の立場では前日にこのように決めておかないといけないことがたくさんあります。

次に直葬の当日を解説していきます。

当日に行われること

・葬儀場へ集合

・お別れを行う

・出棺〜火葬場〜収骨

・解散

集合時間はお別れの時間に余裕があるように集まりましょう。集まってすぐ出棺となるのは避けたいものです。

簡単な読経を行う場合は、集合時間を少し早めておきましょう。お布施を忘れずに持参しましょう。

お別れの時にお花や棺に入れて差し上げたい物を用意している場合は、忘れず持参しましょう。

出棺後、火葬場での待ち時間で食事を振る舞う場合、湯茶の用意をどうするか葬儀社へ確認しましょう。多くの火葬場では湯茶の設備が整っています。

解散をどこで行うか、考えておきましょう。

1収骨後、火葬場で解散する

2収骨後、葬儀場へ戻って解散する

3収骨後、自宅へ集まって解散する

特に宗教的儀式がありませんので、火葬場で解散するケースが多いです。

火葬場を出る前に、火葬を終了したことを証明する火葬(埋葬)許可証をいただきます。納骨の際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

これから直葬をお考えの将来喪主になるかもしれない方へ、正しい認識を持っていただきたいので、直葬についてまとめさせていただきます。

・直葬とは、火葬のみと言われるが、前日に決めておかないといけない事は意外と多い。

・火葬のみと言われるが、お別れの時間も希望によっては読経の時間もある。

・当日の準備をきちんとしていないと当日に困ることがある。

直葬を行って後悔した方は、ほとんどこの準備不足が原因です。原因は遺族ではなく、葬儀社のアドバイス不足です。

・価格の安い葬儀社が安かろう悪かろうではありません。金額の高い葬儀社のサービスが良いというものでもありません。

直葬というセレモニーにどれだけ親身に誠実に対応してくれるスタッフかどうかで決まります。

命の重さに大小はありません。

そこに真摯に向き合う葬儀社と出会うために、お電話でも構いません。事前に相談してみることをおすすめします。

以上で直葬の流れについては終わらせていただきます。下記の記事では、直葬のメリット、デメリット、費用について詳しくご説明させていただいてますので、ぜひ合わせてご覧ください。

広島自宅葬儀社の直葬プランは、広島県内最安値の直葬80,000円(税込88,000円)です。

①ご自宅へ安置〜翌日自宅から出棺

②弊社でお預かり〜火葬場で待ち合わせ

2種類の方法があります。

そして価格よりもサービスに自信があります。

365日24時間、広島県内全域対応可能です。

よかったらこちらも合わせてご覧ください。

広島市安佐南区にある西風館火葬場をご紹介させていただきます。

2011年3月竣工と比較的新しく、都心から離れて静かな環境で心落ち着ける火葬場です。

「水と緑の街・広島〜遠いふるさとの景色〜」をテーマに、中庭の池と小山は、瀬戸内海の島なみを、奥の小山は安芸の山なみを、細長い水盤は太田川をイメージしています。

今後、超高齢化社会がますます進むことを踏まえ、広島市が市民生活に支障をきたさないよう、火葬場を増設することを決めました。

これまで広島市には、広島市永安館火葬場(東区矢賀町)、五日市火葬場(佐伯区五日市町)、可部火葬場(安佐北区可部町)、3つの火葬場がありましたので4つ目の火葬場となりました。

美術館の空間的な魅力を持った火葬場で従来の火葬場・葬儀場のイメージを払拭しています。

施設全体が庭園のような外観に囲まれていることで自然と同化しているのが特徴です。

中に入ると中庭に設けられた池を周回するように動線が作られています。

それによって複数の葬儀と火葬を無理なく同時進行で行うことを可能にしています。

他の家同士が会わないようにプライバシーが守られる配慮もされています。

家族葬にも対応する個室としての火葬室前室は、心落ち着ける静かな環境として最後のお別れに対応しています。

家族だけでプライバシーの保たれた空間で待ち時間を過ごすことができます。

施設内には葬儀を行うことが可能な葬儀場が2式場あります。

家族葬にも対応可能な50名収容の式場と100名収容の式場が備わっています。

葬儀の準備、進行等は、喪家様が葬儀社を手配して行うことができます。

西風館火葬場は場所を貸し出すのみで、式場使用料が必要となりますが、公営施設のため一般的な葬儀場よりも低価格で利用できます。

動物炉が1基ありますので、ペットの火葬も可能です。

火葬料金

小型 4,480円、大型 9,000円

※小型とは、鳩と同等(500g)以下の小動物

※大型とは、小型以外の小動物

詳しくは、下記でご確認ください。

・住所 広島市安佐南区伴西二丁目7−1

・TEL (082)848―8279

・駐車場 乗用車160台、大型バス2台、マイクロバス8台

・時間 9:30〜16:00

・休館日 1月1日、1月2日、秋分の日

・公営施設

・竣工 2011年3月

●交通のご案内

・タクシーの場合

JR山陽本線 横川駅より23分

JR山陽本線 広島駅より29分

・お車の場合

西風新都ICより1分

広島ICより高速道路で13分

広島市役所より29分

| 広島市内の方 | 12歳以上 | 8,200円 |

| 広島市外の方 | 12歳以上 | 59,000円 |

| 広島市内の方 | 12歳未満 | 5,900円 |

| 広島市外の方 | 12歳未満 | 42,000円 |

| 広島市内の方 | 死産児 | 3,200円 |

| 広島市外の方 | 死産児 | 23,000円 |

■お別れ室 5室

最後のお別れをして、炉へ入るのを見送る、そして火葬後の収骨を行うスペースです。

■待合室 10室

待合室が10ヶ所あり、それぞれが離れているのでプライバシーに配慮された設計となっています。

■待合室ロビー

待合室ロビーでもお過ごしいただけます。隣の方とのソーシャルディスタンスへご協力をお願いします。

■売店

売店では下記が販売されています。待合室の内線で注文し、部屋まで持ってきていただくか、注文書を売店まで持参してお買い求めいただけます。

▽飲料

ホットコーヒー、紅茶、ホットカフェオレ、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、コーラ、オレンジジュース、トマトジュース、バナナジュース、コーヒーフロート、クリームソーダ、コーラフロート、お茶(ペットボトル)、ノンアルコールビール

▽軽食

焼きそば、エビピラフ、たこ焼き、焼きむすび、みそ汁、吸い物、ホットケーキ、アップルパイ、アイスチーズケーキ、ソフトクリーム

■小式場(50名収容)、大式場(100名収容)

■使用料金

| 通夜 | 葬儀 | 通夜葬儀 | |

| 広島市民 小式場 | ¥36,000 | 27,600 | 63,600 |

| その他 小式場 | ¥59,400 | 45,000 | 104,400 |

| 広島市民 大式場 | ¥42,600 | 34,200 | 76,800 |

| その他 大式場 | ¥69,600 | 55,200 | 124,800 |

■特徴

・西風館で葬儀を行う場合、ご家族が葬儀社へ依頼する形になります。

・宿泊設備が整っているので、家族で宿泊も出来ます。(シャワー完備)

ただし、布団は持ち込む必要があります。

葬儀社に相談して手配していただきましょう。

・葬儀終了後、そのまま隣の火葬炉へ移動となりますので、移動の負担がありません。

霊柩車やマイクロバスなどが不要になりますので費用負担、移動負担が軽減されます。

・火葬も葬儀も同じ場所で行うため、西風館に集合、西風館で解散という形をとる事が可能です。

西風館葬儀受付相談 TEL 0120-564-594(24時間365日)

西風館で火葬をご検討中の方、葬儀についてのご相談を24時間365日承っています。

シンプルでわかりやすい料金は、初めての葬儀で不慣れな方でも安心です。

西風館で葬儀を行なった場合の価格は下記の通りです。

■通夜・葬儀共に西風館で行った場合

| 西風館で家族葬二日プラン | ¥247,500 |

| 西風館 葬儀場使用料 | ¥63,600 |

| 広島市火葬料 | ¥8,200 |

| 合計 | ¥319,300 |

■葬儀告別式のみ西風館で行った場合

| 西風館で家族葬一日プラン | ¥225,500 |

| 西風館 葬儀場使用料 | ¥27,600 |

| 広島市火葬料 | ¥8,200 |

| 合計 | ¥261,300 |

・基本的に葬儀に必要な物品・サービスは全てプランに含まれています。

・お寺様へのお布施、戒名料は含まれていません。

広島市西風館で行う葬儀についての詳細は、下記でご確認いただけます。

利用における注意事項と棺の中に入れてはいけないものは下記の通りです。

■注意事項

・心臓ペースメーカーを使用されている場合、爆発の危険性があるため、事前に申告してください。

・収骨後の骨壷の大きさについては、具体的な取り決めはありません。葬儀社へご相談ください。

■棺の中に入れてはいけないもの

・愛用にされたものや思い出の品

・ドライアイス

・ライター

・食品

・ペースメーカー

広島市西風館では、火葬予約がいっぱいで希望日に火葬ができないということは、殆どありません。

火葬予約が混雑していて希望通りの時間に予約が取れず、時間の調整を余儀なくされることはありますが、日取りまで変更いただかなくても、時間調整さえできれば解決します。

火葬の予約待ちという現象が起きやすいのは、年始の時期になります。

この時期以外であれば、何日も待つことはないと思います。ご安心くださいませ。

広島市西風館では、火葬の直前に故人様と最後のお別れができるお時間がございます。

短い時間ではありますが、対面してお別れができます。

広島市西風館では、火葬の待ち時間に休憩や食事ができる場所がございます。

喪家様ごとに専用の個室が用意されています。

そちらで周囲を気にすることなく、静かな環境でゆっくりご休憩、お食事をしながらお過ごしいただけます。

広島市西風館に安置室はあります。しかしこちらはご遺体のみを一時的に保管するための設備になります。

一方、広島市西風館で通夜・葬儀を行う方は、安置室とは別の親族用控室をご利用いただけますので、そちらのお部屋で面会も宿泊も可能です。

広島市西風館は葬儀場としてご利用いただけます。

大(100名収容)、小(50名収容)の式場があり、少人数の家族葬から大規模な葬儀まで、通夜葬儀の2日間利用、葬儀のみ1日だけの利用も可能です。お食事もできます。

広島市西風館は、駐車場から炉前ホール〜待合室〜収骨室まで、一切の段差もなく、階段やエレベータもない、バリアフリー対応の建物です。

車椅子の無料貸し出し、身障者用のお手洗いも完備しています。

足が不自由な方でも不安なくご参加いただける施設になっています。

コロナ禍の時代は、自宅でのお葬式が安心で安全です。

多くの方は、「お葬式といえば葬儀会館」と考えていることでしょう。

しかし、会館葬が行われてきたのは、ここ50年の話。それまでお葬式はずっと自宅で行われてきました。

加えて、私たちはコロナ禍の時代を生きています。

コロナ禍社会においては、これまで以上に自宅葬こそが、心と費用の両面でご遺族様に安心感を与えてくれると確信しています。

「畳の上で亡くなりたい」とは、昔からよく言ったものです。

人はだれしも自分の住み慣れた場所からあちらの世界に向けて旅立ちたいと考えるのかもしれません。

それは、核家族住宅に住む現代においても変わらないようです。

2017年度の厚生労働省の調査によると、約7割の人が「最期を迎えたい場所」として自宅を挙げています。(平成29年度 人生の最終段階における医療に関する意識調査[1] )。

また、日本財団による「人生の最期の迎え方に関する全国調査[2] 」(2021年3月)を見ても「人生の最期を迎えたい場所」として、58.8%の人が「自宅」と答えています。

そしてこちらの調査が興味深いのは、「親御さんに死期が迫っているとわかったときに、人生の最期をどこで迎えさせてあげたいですか。」という問いに対しても、子ども世代の58.1%が「親自身の家」と答えている点です。

本人も「自宅で最期を迎えたい」と考え、子ども世代もそんな親の想いを叶えてあげたいと願う。これが葬儀を行う人たちの本音ではないでしょうか。

しかし、実際にどれだけの人が自宅での看取りや葬儀ができているかというと、まだまだ少数なのが実情です。

厚生労働省「2019年度人口動態調査」によると、自宅で亡くなった人の数は日本全国で約18万8千人で、これは全体の13.6%に過ぎません。圧倒的に多いのは病院で、全体の約7割に及びます。

また、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助会が行った「平成27年度全互協冠婚葬祭1万人アンケート[3] 」によると、自宅でのお葬式を行った件数の割合は全体の4.6%とのことです。お葬式の場所は圧倒的に葬儀会館が多く、85%にものぼります。

戦後の日本社会は高度に医療が発達し、加えて核家族が一般化しました。

自宅で介護や医療を行うにはさまざまな困難が生じますし、核家族住宅ではたくさんの参列者を受け入れられません。

こうした事情から、「看取りは病院、葬儀は会館」が一般化し、自宅から「死」が消えていったのです。

しかし、超高齢化社会が進む昨今、特に医療や介護の方面において「在宅」というキーワードがあちこちから聞かれるようになりました。

人口が減少し、加えて新型コロナウイルスの感染防止が社会課題となっています。

病院などの公共機関による「公助」の負担を軽減するために、地域による「共助」や自分たちによる「自助」の大切さが求められるようになり、在宅介護や在宅医療が増え、在宅の看取りの可能性を探る動きも出ています。

では、看取りのあとの葬儀はいかがでしょうか?

介護、医療、看取り、そして葬儀までをもワンストップ、自宅で行うことができたなら、家族にとってこんなにも素晴らしいことはありません。

故人様の願いを叶えることは、遺された家族の心の平穏にもつながります。

のちほど詳しく述べますが、自宅葬は余計なコストがかからないため、経済的負担も軽減できます。

介護や医療と同じように、葬儀も誰しもが通ることのできないものです。

だからこそ葬儀社には社会的使命があると考えます。葬儀業界が作り上げたビジネスモデルとして、会館を利用した方がもちろん利益は出ますし、戦後社会においては葬儀会館こそが社会のニーズに応える場所でした。

しかし、家族葬がスタンダードとなり、コロナ禍で三密防止を徹底しようという風潮の中で、従来通り会館葬を提案し続けるのはいかがなものかと考えます。

一軒一軒のお住まいにあわせてサポートするため、自宅葬は手間がかかりますが、利益は逆に少ないのが正直なところです。

それでも、「自宅で最期を迎えたい」「自宅から送り出してあげたい」という多くの人の本音に応える葬祭サービスが、まさに社会的に求められているものだと確信しています。

なにも会館の利用が悪いと言っているわけではありません。社会のニーズに応えられていない部分もあるのではないか、と言っているのです。

参列者が多いのであれば仕方ありません。しかし、家族葬が主流で、コロナ禍社会となってしまった今、自宅葬は大いに見直されるべきだと考えます。

病院での死、会館での葬儀。望んでいない形で送り出して、故人様は満足して下さるのでしょうか。私たちの心は満たされるのでしょうか。

葬儀社都合のお葬式ではなく、故人様とお客様の想いを第一に考えるお葬式。本当の意味で心が満たされるお葬式のお手伝いこそが、広島自宅葬儀社の想いです。

ここまで、弊社のお葬式への想いをお話ししましたが、自宅葬はあなたにたくさんのメリットをもたらせてくれます。ひとつひとつ詳しく述べていきます。

多くの人が「自宅で亡くなりたい」「自宅から送り出したい」と考えるのは、やはり自宅こそが愛着のある場所だからです。

家族との思い出に囲まれて旅立ちたいのは、それだけ私たち人間が、人や家族とのつながりを感じていたい生き物だからなのでしょう。

病院や葬儀会館は、誰もが利用できる公共空間で、一過性の場所です。それに比べて、自宅はきわめて個人的な空間で、これまでの人生の連続性の上にある場所です。

いわば「自分らしい、あたたかい空間」とでも言いましょうか。

自宅葬にすることで、あたたかく、ぬくもりのあるお別れが実現できます。

自宅だと、火葬場に出棺するまでの間、ずっと故人様に寄り添うことができます。

弔問の方がいるときも、お坊さんがお参りに来られた時も、こうした方々が帰られたあとも、どんな時でもずっと故人様に寄り添うことができます。

故人様のそばで交わされる何気ない思い出話が、かけがいのない時間に感じられることでしょう。

会館で葬儀をする場合、喪服に着替えて、さまざまな手荷物をまとめて会館まで移動しなければなりません。

また、宿泊をする場合にはその準備も加えてしなければなりません。

自宅葬であれば、移動の負担がありません。また、慣れない会館ではなく住み慣れた自宅ですから、時間がゆっくりと流れ、故人様とのお別れができます。

会館で葬儀をする場合、会館の使用料金やそこに飾られる祭壇など、もろもろの費用が発生します。

葬儀社の多くは葬儀費用をパッケージにしており、その金額の内訳はひとつひとつ明示されていないことがほとんどですが、必要なものも、不要なものも、それぞれが高額です。

自宅葬であれば、会館使用料金は不要ですし、自宅の中で飾る祭壇はそんなに大きいものではないため、安価に抑えることができます。

質を下げることなく満足のお葬式が実現可能です。

葬儀会館はさまざまな人が入れ替わり利用します。飲食なども行われ、新型コロナウイルスの感染が懸念されます。

実際に県外の葬儀会館ですが、クラスターが発生した事例もあります。

それに比べて自宅葬の場合、基本的にはそこに住む家族や親族しか出入りしないため、コロナの心配がありません。

家族葬が一般化して浮き上がった問題として、「弔問したかったけどできなかった」という苦言をあとから言われること。

そして、葬儀後の自宅への弔問の対応に追われてしまったということなどが挙げられます。

どんなに小規模の葬儀が増えても、まわりの人たちはなにか弔意を示さなければと考えてしまうものです。

自宅葬にすることで、近隣の方々のお参りの場を提供することも可能です。

このように、会館を利用しなくても葬儀はできます。にもかかわらず、どうして今でも多くの人が葬儀会館を利用しようとするのでしょうか。

会館葬の歴史を踏まえながら、その背景を見ていきましょう。

もともと葬儀は家を中心に行われる地域の行事でした。その頃は「葬儀社」はなく、「葬具店」が、葬儀に必要な物品を貸し出して、商売をしていました。

しかし戦後になり、地方から都市にたくさんの人が移住することで、葬儀の形式に大きな変化が起こりました。

古くからの日本家屋に比べて、都市に立ち並ぶ一戸建てやマンションや団地などは、葬儀などの冠婚葬祭が行えるように設計されていません。そのため、葬儀専用会館は社会のニーズとして生まれたのです。

バブル期ころまでは社縁や地縁も根強く、景気が大変良かったこともあり、葬儀にもたくさんの人たちが参列しました。

大勢の参列者を受け入れられる会場、立派な祭壇、豪華な料理のおもてなし、こうして葬儀は大型化、豪奢化していきます。

バブルが崩壊すると景気は一気に悪化し、厳しい経済事情から葬儀を小規模にしようという人が増えました。

加えて、非正規雇用が進むなどして会社に帰属意識を持つ人も減少し、地域社会とのつながりも希薄となり、よその家の葬儀への参列が見られなくなりました。家族葬の普及です。

それでも最小限の人たちの弔問の場を設けていなければならないということで、規模こそ小さくなったものの、会館での通夜・葬儀は変わらず行われました。

コロナ禍になると、葬儀の小規模化はさらに進みます。

そもそも親族以外の弔問の人がいないのであれば通夜が不要ではないか、ということで一日葬が広がります。これと同じように…

「弔問の人がおらず、親戚も集まらず、家族だけで行うのであれば自宅ですればいいのではないか?」

…こう考えている人が増えています。これからますます自宅葬は増えることでしょう。

なぜなら自宅葬が、さきほども挙げたように家族に多大なメリットをもたらしてくれるからです。

自宅でも葬儀ができるのに、それでも会館利用を一辺倒で勧めるのは、もはやその葬儀社の利益のためとしか思えません。

葬儀会館の利便性はよく理解できます、選択肢として今後も社会に必要な施設です。

しかしかつて葬儀が家や地域の行事であったように、これからの葬儀も資本主義の考え方からどんどん離れていくべきです。

故人様が望む「自宅で最期を迎えたい」

ご家族が望む「自宅から送り出したい」

これらの想いに応えるサービスこそが、真に社会的使命を果たすことに他なりません。

もちろん自宅葬でも気を付けなければならないことはいくつかあります。

しかしきちんとした対応をすれば何ら問題ありません。

自宅で葬儀をするためには、ご家族やご遺体、僧侶や葬儀社のスタッフなど、さまざまな人が出入りします。

もしも迷惑が気になるようであれば、あらかじめ自宅で葬儀をすることをご近所の方々には伝えておきましょう。

自分たちだけでは不安、という方は、弊社スタッフもご一緒にあいさつまわりをさせていただきます。

どうぞご遠慮なくご相談ください。

普段自分たちが生活している場所にさまざまな人が入れ替わり立ち代わりします。

トイレや洗面所などの水回りは清潔を保っておくのが理想です。また、数台分の駐車場も確保しなければなりません。

そもそも自宅葬は、ごく少数の葬儀向けのスタイルです。

どうしても自宅での葬儀に無理がある場合は葬儀会館の利用をおすすめします。

私たちは、自宅葬を押し売りしません。そのおうちに見合ったお葬式、お葬式の場所というものがあるはずだからです。

従来通りの慣例で、「お葬式は葬儀会館で行う」と考える人が多く、そのために望まない葬儀、無駄な出費を知らないうちに強いられているという現状があることをひとりでも多くの方に知ってもらいたい。

そんな想いからこの文章をつづりました。

まだまだ少数派の自宅葬。分からないことばかりだと思います。

まずはお気軽にご相談下さい。

お客様の声に耳を傾け、想いに寄り添い、故人様とお客様のそれぞれが安心できるやさしいお葬式を一緒に考えていきましょう。

コロナ禍において一日葬が、他者との接触機会を減らして葬儀を執り行えるということで、増加傾向にあります。

この記事では、この先でご家族にご不幸が発生して遺族になるかもしれないと考えるお立場の方で、一日葬に関心のある方へ、一日葬を行った場合の流れや場面別の注意点についてご説明をさせていただきます。

予め把握しておくことで、わからないお葬式への不安が少しでも軽減されることを願って解説させていただきます。

まず一日葬とは、従来お葬式は通夜式と葬儀告別式の2度儀式が行われるものでしたが、通夜式を省き、葬儀告別式のみとした形です。

2度集まる場があったのが1度になるため、他者との接触機会を減らして葬儀を行える点が、コロナ禍で注目されることになりました。

その他にもご遺族の負担軽減、参列者の負担軽減にも繋がるメリットがあります。

デメリットとしては、司式者の理解が得られるかどうかという問題があります。

では一日葬を行う場合、どんな流れで進むのかを見ていきましょう。

まず一日葬をする場合の初日です。翌日に一日葬を控えていることになります。

この日は、夕方から行われる通夜式が省略されるのでありません。

主に翌日の葬儀告別式に向けた準備を行います。

・葬儀社との打ち合わせ

・お布施や火葬料などの現金の準備

・参列者へ日時の連絡

・故人を見守る

・喪服の準備

・会場のチェック

通夜式がないので夕方から行われる儀式はありません。しかしご遺族の動きとしては、日中の動きに関して、通常の葬儀と変わることはあまりありません。

夜食を葬儀社へ依頼するのか、自分達で用意するのか、家族だけで行うのか、親しい者を招くのか、考えておきましょう。

翌日の弁当を用意したい場合、葬儀社へ依頼する場合も家族で用意する場合も、この日に段取りは済ませておきましょう。翌日、式前の注文は時間的に大変厳しいと言えます。

葬儀社は翌日の葬儀告別式の会場準備を行います。会場のチェックはこの日に行うことになります。会場の席順もおよそ決めておきましょう。

喪主が何も言われない場合、翌日の参列者は香典を持参される可能性は高いです。もし香典をお断りされる意向を持っている場合は、日時を伝える際にその旨を伝えておく必要があります。

また、香典を受け取る場合は、会葬礼状、会葬御礼を準備するのかどうかも葬儀社と相談して決めておきましょう。

供花物の注文をする場合は、この日に済ませておかないといけません。翌日の葬儀告別式の前に注文は、時間的に難しいので断られるリスクが高いです。

注文締切りの時間を葬儀社に確認しておきましょう。

参列予定者は、火葬場へ同行するのか、喪主は事前に把握しておく必要があります。想定される人数によって用意する食事の数が決まります。

また、自家用車で同行するのか、バスを用意する必要があるのか、把握することも大切になります。

このように一日葬は、一日だけと簡単そうに見えますが、前日に行っておかないといけない注意点は、たくさんあります。

次に一日葬の当日、葬儀告別式が行われる日を解説していきます。

当日に行われること

・葬儀会場へ集合

・葬儀告別式

・出棺〜火葬場〜収骨

・後飾り

一緒に集まってくれた参列者へ食事を振る舞う場合は、湯茶の用意をどうするかも葬儀社へ確認しておきましょう。湯茶の設備が整っている火葬場は多いです。

解散をどこで行うか、考えておきましょう。

1収骨後、火葬場で解散

2収骨後、葬儀場へ戻って初七日法要を済ませて解散

3収骨後、一旦自宅へ集まって解散

これだけでなく、様々なケースがあります。葬儀社が事情を踏まえた上でのアドバイスを行ってくれるはずですので、相談を前もってしておきましょう。

火葬終了後、火葬場職員から火葬(埋葬)許可証を受け取ります。納骨の時に必要になりますので、大事に保管しましょう。

これから一日葬をお考えの将来喪主になるかもしれないあなたへ、正しい認識を持っていただきたいので、ここで一日葬についてまとめさせていただきます。

一日葬というのは、全工程が一日で行われるので、参列者にとっては一日だけに感じます。

しかし遺族にとっては、通常の葬儀と変わらず2日間で行われます。

他者との接触機会が1度だけになるのが一日葬です。

通夜式を省いて葬儀告別式のみと、儀式が一度になるのが一日葬。他者との接触機会は一度になりますので、感染リスク軽減には有効です。

集まるのが一度なのでぶっつけ本番とも言えますので、想定外の事態が起こるリスクは増します。

葬儀告別式当日に予想された通りの方々が集まるのか、予想よりも多いのか、蓋を開けてみないとわからない点があるのが一日葬です。葬儀は結婚式と違い、前もって招待状を送るものではありません。

そのため、前もって弁当の数をいくつにするべきか、会葬御礼やハガキの枚数は何枚用意するか、通夜式があれば一度皆が集まるので、およその見当がつきやすいのですが、一日葬では難しい面があります。

不測の事態が起きづらいのは、予め参列者が把握しやすい小規模な葬儀です。一日葬は小規模な家族葬に向いているといえます。

家族だけで堅苦しい儀式ではなく、ゆっくり送ってあげたいという方にはおすすめできます。家族だけであれば弁当の数や会葬御礼、供花などで頭を悩ますこともなくなります。

通夜式が無いのも、接待する時間や精神的負担が軽減されるとプラスに作用する方もいらっしゃると思います。

特に1日目は礼服を着用する必要もありません。

そのためお悲しみの中、本来非日常な時ですが、いつもと変わらない日常の延長線で故人様とご家族様だけでゆっくりお過ごしいただくことが出来るでしょう。

最後の思い出になるかけがえのない時間になるはずです。

以上で一日葬の流れについてのご説明は終わりますが、下記の記事では、一日葬のメリット、デメリット、費用について詳しくご紹介させていただいてます。合わせてご覧いただくとより理解が深まるはずです。

広島自宅葬儀社の一日葬プランは、広島最値の200,000円(税込220,000円)で一日葬を行うために必要なものは全て含まれています。

基本的に追加費用をいただくことはありません。

内容はご家族と親しいご親族様で、愛着あるご自宅から故人を送る一日葬となります。

広島県内全域を対応させていただいてます。

価格よりも品質に自信のある弊社の一日葬プランは、下記からご覧いただけます。

葬儀が終わった後は、四十九日法要の手配や、人が亡くなったことによる各種手続きで、せわしない日々を送ることになります。

期限が決まっている手続きもあり、うっかりすると間に合わないことも。滞りなく済ませられるよう、事前にスケジュールを確認しておきましょう。

葬儀後の手続きや法要の手配について、時系列でご案内します。

葬儀後にやるべきことを時系列で紹介する前に、必要な手続きや準備を全て把握しておきましょう。

おおむね、葬儀後には以下のようなことが必要になります。

人が亡くなると、死亡届の提出のほか、年金の受給停止や健康保険証の返還手続きが必要になります。

期限が短いので、優先的に行うべき事項です。

多くの生命保険の死亡保険金の請求は、死亡後3年以内。

しかし介護や葬儀にかかる費用などで貯金が目減りしている遺族からすれば、保険金の請求は早ければ早いほどいいでしょう。

故人が世帯主だった場合、電気やガス、水道の使用名義や料金引き落とし口座を故人のものにしてある可能性が高いでしょう。

名義や引き落とし口座を変更しないままにしておくと、凍結した口座から料金の引き落としができずライフラインが止まることもあります。

四十九日法要は亡くなってから49日目をめどに行います。

法要時、葬儀で使った白木の位牌から黒塗りの本位牌に故人の魂を移し、また遺骨をお墓に納骨するのが一般的です。

つまり四十九日法要と本位牌、そしてお墓の手配を同時進行しなければなりません。

故人が常に確定申告をしていたような場合、亡くなってから4ヶ月以内に相続人が故人の確定申告を行うことになります。

これを準確定申告といいます。

故人の預貯金や自動車、不動産などの遺産にあたるものを名義変更して相続人のものにするには、相続手続きが必要になります。

相続手続きは、相続人が決まっていなければできません。

遺言によって相続するか、親族会議を開いて遺産分割協議書を作り相続分を決定することになります。

ただし、相続人の生活費や葬儀費用のために必要な場合、相続預金のうちの一定額については払い戻しを受けられるため、困ったときには各金融機関に相談してみましょう。

参考:ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(一般社団法人全国銀行協会)

相続税の申告と納付の期限は故人が亡くなってから(あるいは故人が亡くなったことを知ってから)10ヶ月以内です。

相続税の納付が必要かどうかを算出するには、遺産総額を把握しなければなりません。

遺産の総額を算出した結果、相続を放棄したいと考えることもあるでしょう。

相続放棄、または限定承認の期限は3ヶ月以内ですから、遺産の把握は早めがおすすめです。

次項からは、時系列で「いつ何をやるべきか」を解説していきます。

葬儀が終わったら、すぐにすすめたいのが役所手続きです。

忌引きが使える間に一度役所へ出向き、できることは全て終わらせてしまいましょう。

お出かけ前に、電話等で必要書類を確認し、忘れ物のないようにするのがポイント。

他にも、すぐに行った方が良い事項があります

この2つは、葬儀前に葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。

年金事務所か、国民年金の場合は役所担当窓口で手続きします。年金証書や死亡診断書のコピーが必要です。遺族年金の受給要件を満たしている場合には、同時に申請できるとスムーズです。

参考:遺族年金(日本年金機構)

65歳以上、あるいは40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた人が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要になります。

介護保険被保険者証を役所の担当窓口に返却し、保険料の精算を行いましょう。

国民健康保険加入者の場合は役所に保険証を返却します。葬祭費が支給されるため、葬儀社の領収書などを持参して手続きします。

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬を行う人に対して埋葬料が支給されます。

健康保険証、死亡診断書のコピーなどを健康保険組合などに提出します。

役所の担当窓口へ、世帯主となる人が自分の本人確認書類等を持参して行います。

水道、ガス、電気の名義変更を、各サービス会社の窓口への電話などで行います。

故人が住んでいた家がしばらく空き家となる場合は、節約の観点から一時解約した方が良いケースもありますが、掃除や片付けなど家のメンテナンスには水道や電気が必須なため注意しましょう。

故人名義のクレジットカードの解約を、各カード会社に申請します。

生命保険の保険証券が見つかったら、保険会社の担当者に連絡を入れ、審査をすすめてもらいます。

死亡診断書のコピーなどが必要になります。

遺言書の有無をしっかり確認しておきます。もし遺言書が見つかったとしても、その場で開封するのはやめましょう。

公正証書による遺言書や法務局で保管されている自筆証書遺言でない場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認手続きには故人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要なうえ、執行までに1ヶ月ほどかかることもあります。

遺言書は早めに探しておきましょう。

四十九日法要を滞りなく営むためには、法要の1ヶ月前までに親族へ案内を送るのが理想です。

また、四十九日法要は、親族たちに形見分けをし、財産相続の相談を行うまたとないチャンス。

そのためには遺産総額や形見分けの対象をしっかり確認しておかなければなりません。

菩提寺にスケジュールの相談をし、日程を決定します。

法要の日時と場所、法要後の会食場所を押さえたら、親族に法要案内を送りましょう。

なお、法要当日に香典のお返し物として渡す引き物の種類を決めます。

四十九日法要に間に合うよう、仏壇店へ黒塗りの本位牌を注文します。

注文時には、白木の位牌を手元に用意してください。位牌に彫刻する文字の確認に必要です。

四十九日法要時に納骨をする際は、お墓を手配しておかなければなりません。

ただ、お墓の建立には契約から一ヶ月以上かかるのが一般的です。

たとえ亡くなってからすぐお墓を作り始めたとしても、四十九日法要には間に合わない可能性が大。

これからお墓を探すという人は、納骨が百か日や一周忌になるかもしれないと心にとどめましょう。

故人の預貯金、株式などの有価証券類、不動産、自動車、骨董宝飾品などの遺産がどれだけあるかを把握しましょう。

各種ローンなど借入金の把握も必要です。総額が算出されたら、相続税の申告対象になるかを計算します。

衣服など形見になりうるものにおいては、親族が集まる四十九日法要の時などに形見分けができるよう仕分けておきます。

大事なのは、相続についての話がまとまるまで、故人の財産を勝手に処分しないことです。

遺産総額を把握するとき、故人の今年度収入に関する資料を集め、確定申告が必要になるかどうかも調べておきましょう。

確定申告が必要になるのは、以下のケースです。確定申告が必要な場合には、相続人が4ヶ月以内に故人の確定申告を行います。

引き続き法要準備を行います。親族に法要への参加の可否を確認し、参加人数が決まり次第、会食の人数や引き物の数を確定させましょう。

この頃には「誰が何を相続するか、すでに決まっている」という家もあることでしょう。

また「四十九日法要のときに親族会議を開いて決める」という家もあるはずです。

いずれにせよ、故人の預貯金や自動車、不動産など遺産となるものを相続手続きする際には、以下のようなものが必要になります。

戸籍謄本などは遠く離れた土地から取り寄せなければならないケースもあるため、必要に応じて役所や他の相続人に問い合わせ、早めに手配や準備をしておきましょう。

・故人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡時まで連続したもの)

・相続人全員の印鑑証明

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

四十九日法要が近くなったら、当日の準備を進めます。

仏壇に捧げる花束を一対(2束)、果物や菓子などの供物を手配し、喪服やお布施についても準備しておきます。

納骨をする場合には、前日までにお墓掃除を済ませ、線香、ロウソク、マッチ、お墓用の花や供物などお墓参りの準備もしておきましょう。

法要や会食後に親族を家へ招くのであれば、茶菓接待の準備も必要です。

四十九日法要は、親族みんなが集まるめったにない機会です。

形見分けのために仕分けておいたものを、すぐに見せられるよう用意しておきましょう。

遺産相続のための親族会議を開くのであれば、遺産分割協議書のひな形をつくっておくのが理想的。

会議で決まった分割についてすぐに書類を作成すれば、相続人全員にその場で署名捺印してもらえます。

相続人たちには、印鑑証明と実印を持参するよう伝えておきます。遺産分割協議書は、さまざまな相続手続きで使えます。

故人の遺産を算出した結果、プラスの遺産よりも借金が大幅に上回り、「相続を放棄した方が良い」という結論になることもあるでしょう。

相続放棄は、3ヶ月以内に行う必要があります。ただ、相続放棄をすると、プラスの遺産も手に入れられなくなります。

不動産や、思い出となる形見の品も手放さなければなりません。

また、相続人のうち一人だけが相続放棄をしても、他の相続人が同じように放棄手続きをしなければ、全員が放棄したことになりません。

親族会議の際に、他の相続人ともよく話し合いましょう。

相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に申告と納付を行います。

故人の住所地を管轄する税務署に、申告書のほか故人や相続人の戸籍謄本を提出します。

提出書類は個々の事情によって違うため、事前に税務署へ相談するのがおすすめです。

一周忌は、故人が亡くなってから一年目をめどに行う法要です。

段取りは四十九日法要と同じですから、法要の一ヶ月前までには親族に案内状を出せるよう、この時期から準備を進めましょう。

以上、葬儀後の手続きや法要準備について解説しました。

「やることがたくさんありすぎる」と感じた人も多いでしょう。

しかし、とくに法要に関することや相続に関することは、後回しにするとどんどん大変になってしまいます。

期限に対して、なるべく早めの手配を意識しましょう。

手続きや相続に関して手が回らない部分は、行政書士や税理士などの専門家に頼るのもおすすめです。

広島県三次市にある三次市斎場悠久の森をご紹介させていただきます。

2012年竣工とまだ比較的新しく、静かな環境で心落ち着ける火葬場です。

・住所 広島県三次市大田幸町10985番地

・TEL (0824)65―3411

・駐車場 30台

・時間 9:00〜17:00

・休館日 1月1日

・公営施設

・竣工 2012年

●交通のご案内

・タクシーの場合

JR塩町駅から7分

JR三次駅から17分

・自家用車の場合

ホームプラザナフコ三次店から10分

三次インターから15分

三次市役所から19分

三次市内在住の方 12歳以上 13000円

三次市外在中の方 12歳以上 26000円

三次市内在住の方 12歳未満 10400円

三次市外在中の方 12歳未満 20800円

■見送・収骨ホール 3室

最後のお別れをして、炉へ入るのを見送る、そして火葬後の収骨を行うスペースです。

■待合室 ロビー3室

待合室が3ヶ所あり、それぞれが離れているのでプライバシーに配慮された設計となっています。

広々とした空間でゆっくり過ごすことができます。

また、こちらで食事をすることもできます。

■和室 3室

待合室にそれぞれ和室が隣接されています。靴を脱いでリラックスしてテレビを視聴することもできます。

■霊安室・葬儀場 0室

霊安室や葬儀場はありません。葬儀自体は、葬儀会館や自宅、お寺で葬儀を済ませてから利用となります。

■売店

売店では、数珠、数珠袋、ろうそく、巻線香、骨壷、のし袋がお買い求めいただけます。

飲料は、自動販売機でご購入いただけます。

■キッズコーナー、授乳室

キッズコーナー、授乳室が設けられています。

利用における注意事項と棺の中に入れてはいけないものは下記の通りです。

・弁当・飲物などの持ち込みにより出たゴミは全て持ち帰る必要があります。前もってゴミ袋の用意をしておきましょう。

・危険物・異臭物の持ち込みはできません。

・ペット(愛玩具)の館内への同伴はできません。

・喫煙は、正面玄関横の喫煙所でお願いします。

・ドライアイス

・書籍

・缶

・プラスチック

・医療治療器具(ペースメーカー、コルセットなど)

■三次市斎場悠久の森葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

三次市斎場悠久の森で火葬をご検討中の方、葬儀についてのご相談を24時間365日承っています。

いつでもご遠慮なくご相談くださいませ。

■火葬のみ(直葬)一式70,000円(税込77,000円)

火葬一式70,000円(税込77,000円)

・寝台車 ご搬送

・搬送シーツ

・棺一式

・骨壷一式

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

・寝台霊柩車

■火葬料13,000円

(三次市の方13,000円 それ以外の方26,000円)

■総合計90,000円

■葬儀一式 255,000円(税込280,500円)

通夜・葬儀を自宅、お寺、集会所で行った場合の価格は下記になります。

■葬儀一式255,000円(税込280,500円)

・寝台車 搬送

・霊柩車 三次市斎場悠久の森へ

・棺一式

・骨壷一式

・搬送シーツ

・ドライアイス

・枕飾り一式

・仏衣

・位牌

・遺影写真

・生花飾り

・焼香セット

・受付用具一式

・お布施袋

・火葬手続き代行

・司会進行

■火葬料 13,000円

(三次市の方 13,000円 それ以外の方26,000円)

■総合計293,500円

※お布施は別途必要になります。

※対応エリア 三次市全域どこでも対応いたします。

詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。

知人の訃報を葬儀後に知ることは、珍しくありません。

近年、葬儀を近親者のみで済ませる家族葬を選ぶ人が多くなったこともあり、親族からの喪中ハガキで知人が亡くなったことを初めて知るようなケースが、今後も増えていくでしょう。

この場合、弔電や香典はどのようにすべきでしょうか。最新事情も交えて、マナーをお伝えします。

親しくしていた人であっても、訃報を葬儀後に知ることはありえます。

とくに、「本人とはかなり親しくしているが、子世代など家族については全く知らない」といった場合には、葬儀後にその人が亡くなったことを知る可能性は高くなるでしょう。

また最近では、SNSでのやりとりは頻繁でも、リアルでは会うことが少ないというケースがよくあります。

「メールの返事が来ないな」と思っていたら、数ヶ月後に親族から「実は亡くなりました」と返信が入った、SNSの個人ページに親族から訃報の書き込みがあったという話も珍しくありません。

訃報を知ったのがいつであっても、気持ちを送ることで故人を偲び、遺族を慰めたい。

そう考えるのであれば、いくつかのルールやマナーがあります。ぜひ心に留めてください。

訃報を葬儀後に知ったなら、まずは「香典や弔電を受け付けているか」を真っ先に確認しましょう。

現代では、喪主の意向により、香典・供物・弔電の類を一切受け付けないとする葬儀があります。

その方針は葬儀後においても例外ではありません。

ハガキや手紙、メールなどの文面で訃報を受け取ったなら、文面の最後などに「御香典の儀は辞退させていただきます」などの文章がないか、よく確認します。

もし、そのような文章が添えられていれば、香典や弔電は送るべきではありません。

「そうはいっても、自分の想いを示したい」という理由から、遺族に香典を送ったらどうなるでしょうか。

遺族はもらった香典に対して、香典返しを送らなければなりません。

遺族には香典返しの用意はありませんから、香典返しを一つ送るためだけに、わざわざ買い物をし、発送の手配をすることになります。

負担にならぬよう、遺族の意向に沿いましょう。

一方で、香典辞退の文章が添えられていなければ、基本的には香典や弔電を送ってもかまわないということになります。

葬儀後に香典を送るときには、方法が2つあります。「現金書留で送る」「弔問時に持参する」の2つです。それぞれ解説します。

郵送や宅配便で現金を送ることはできません。香典を送るときには、現金書留とするのが一般的です。

現金を納めた香典袋と、お悔やみの気持ちをしたためた手紙を郵便局に持参し、現金書留用の封筒にそれらを入れ、郵送手続きを行います。

香典袋は、葬儀の宗教宗派が分かっていれば、それに従います。

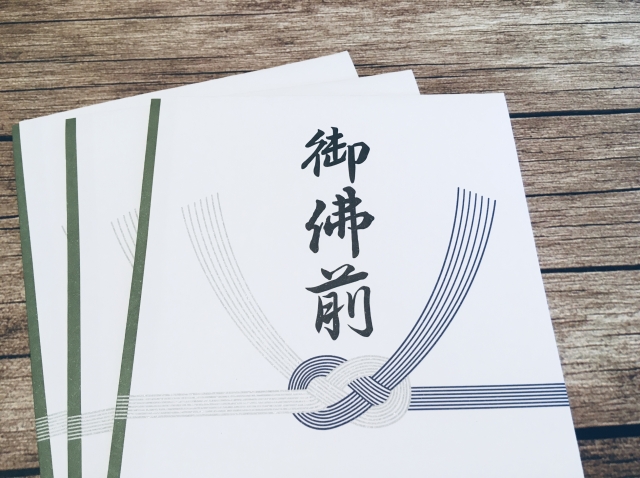

仏式葬儀であれば白黒、または双銀の水引があしらわれた不祝儀袋に、四十九日法要が済んでないうちは「御霊前」、四十九日法要の後なら「御仏前」としましょう。

仏式でも浄土真宗だけは、時期にかかわらず「御仏前」と書きます。

神式なら、蓮の花など仏教のモチーフがあしらわれていないシンプルな不祝儀袋に「御玉串料」、キリスト教なら無地または百合や十字架があしらわれた白封筒に「御花料」が正式です。

また、宗教・宗派が分からない場合には「御香典」とするのが無難でしょう。

手紙には、最初にお悔やみの気持ちを表し、次に自分と故人の生前の関係を述べます。

弔問できない無礼をわびた後、香典を同封する旨を書いて締めとするのが一般的です。以下、例文を挙げます。

【香典に同封する手紙の礼 例文】

○○様の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。私は○○様の生前、趣味のサークルでともに活動していた△△と申します。

最近は直接お会いすることがありませんでしたが、お元気なものとばかり思っておりました。

突然の知らせに、ただただ驚いております。ご家族の悲しみもいかばかりかと存じます。

ご弔問にうかがうべき所ですが、遠方につき叶わず、誠に申し訳ありません。

心ばかりのものを同封しました。御霊前にお供えください。

遺族宅がごく近所であったり、生前家族ぐるみの付き合いをしていたりといった場合には、遺族宅に直接持参するのもいいでしょう。

弔問すれば、遺影や遺骨に直接手を合わせることができます。

弔問したいと考えたら、まずは喪主に弔問の意思を伝え、予定を伺います。

弔問時の服装に決まりはありませんが、なるべく派手な色味の服は避けるようにしましょう。

香典を遺族に直接手渡し、故人の遺骨や遺影に手を合わせて焼香します。

とくに逝去後すぐの頃は、遺族に心労が溜まっているときですから、長居せずに辞します。

そもそも弔電は、訃報を知っても葬儀に出られないとき、取り急ぎお悔やみを伝えるための手段です。

葬儀に間に合うように手配をするのがマナーとされるため、葬儀が終わった後に弔電を打つのは一般的とはいえません。

葬儀後、香典という形ではなく言葉で弔意を伝えたいと考えたら、「取り急ぎ」の意味を持つ弔電ではなく、想いを込めた手紙をしたためましょう。

手紙においては、まずお悔やみの気持ちを伝えた後、自分と故人との関係や思い出話などを自由に綴り、故人の冥福を祈った後に遺族を気遣う文章で締めるのが一般的です。文例は、以下の通りです。

【遺族へあてるお悔やみの手紙の礼 例文】

ご尊父様(ご母堂様、ご主人様、奥様)ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。

突然の悲報に、ただただ驚いております。○○さんとは50代の時に囲碁教室で知り合い、……(思い出話)……。遅ればせながら、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ご家族の皆様におかれましては、さぞお力落としのことと存じますが、何卒ご自愛ください。

香典を辞退されている、手紙を送りたくても喪主の住所が分からず送れないといった場合には、メールやSNSのメッセージで弔意を伝えても構いません。

とくに現代においては、ふだんメールやSNSでやりとりしている相手の住所が分からないという事態は起こりえることです。

「故人が一人で暮らしていた家の住所は分かるけれど、喪主宅は分からない」というケースもあるでしょう。

そんなときには、訃報を知らせてくれた遺族のメールやメッセージに返信する形がおすすめです。

メールやSNSのメッセージにおいても、文面のマナーは手紙と同じです。

最初にお悔やみの気持ちを述べ、最後は故人の冥福や遺族の心の平安を祈ります。

ただしSNSでは多数の人にメッセージが見られる可能性があることに注意。

故人や自分の情報をやみくもに出さないよう気をつけます。

また、自分のメッセージに対する返信を期待しないというのも、意識したいポイントです。

遺族は故人のメール履歴やSNSのやりとりなどからあなたにたどり着いただけかもしれず、訃報を出した後はメッセージをチェックしないかもしれません。

問いかけるような内容は控えましょう。

以上、葬儀後に訃報を知ったときの対応について解説しました。

葬儀が終わった後に香典を出すのは、何ら失礼に当たりません。

しかし、遺族がそもそも香典を辞退しているのであれば香典は送らず、どうしても弔意を伝えたいなら手紙にとどめるべきです。

故人と親しい間柄だったのであればなおさら、訃報を知ると「今すぐ飛んでいって、遺影に手を合わせたい」という気持ちが強くなるでしょう。

そこで自分の想いを遂げるためだけにすぐ弔問するのではなく、「遺族の都合は?」「喪主の意向は?」と、まずは確認するのがマナーです。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。