ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

ある日突然、大切な家族を失い、ご遺族は悲しむ時間もなく、通夜式・葬儀式と慌ただしく時間が過ぎていきます。

葬儀が終われば、まずは一安心しますが、お世話になった関係各方面へお礼と感謝の気持ちを伝えることも忘れてはなりません。

一言でお礼をすると言っても、直接会って伝える場合や礼状を書いて郵送する、あるいは御礼品を贈る方法などがあります。

また、お礼をする適切なタイミング、電話またはメールのどちらが丁寧なのかとお悩みになる方も多いでしょう。

そこでこの記事では、葬祭業界20年の1級葬祭ディレクターである筆者が関係各方面にどうやってお礼をすれば良いのか、マナーを解説いたします。

関係先6つのパターン別にごとに解説していますので、葬儀後の御礼に関することは全て把握できるはずです。ぜひ、最後までご覧いただけると幸いです。

葬儀後にはお世話になった関係者の方々にお礼をします。主な関係先は以下の6つが挙げられます。

これはケースバイケースですから、すべて必要になるわけではありません。

例えば、家族葬の場合は、近所の方にお手伝い頂くことはないと思われますので、近所への御礼は不要になります。

基本的に、葬儀を知らせていない方へは不要です。このような場合に御礼をすると、逆に相手に気を使わせてしまうのでご注意ください。

お礼はご自身のケースに当てはまる関係先にだけ行えば問題ありません。

葬儀で頂いた弔電に対しては、『礼状』を送り、感謝の気持ちを伝えます。

品物を贈ると、先方がかえって気を遣ってしまう結果になることもあるので、お礼状だけで十分です。

近年は弔電自体も多様化しており、文面+線香、文面+ブリザードフラワー、文面+ソープフラワーなど種類が豊富で、高額な弔電も存在してます。

このような高価な弔電を頂いた場合、礼状だけでは申し訳ないとお感じになるかもしれません。その場合は、礼状だけでなく品物を添えるとよいでしょう。

ただし、その場合もあまり高価な品物は選ばずに、千円〜3千円の菓子折りなどで十分です。

| お礼の方法 | 礼状送付【親しい間柄であれば、電話でも問題なし】 |

| お礼品添付 | 特に必要なし【高価な弔電の場合は用意しても構わない】 |

| 時期 | 葬儀が終わって1週間が目安 |

・『、』『』など句読点はつけない

『仏事もお礼状もつつがなく進むように』という理由があり、弔電に限らず、下記で解説する葬儀後の礼状は全て句読点がありません。

・本来は手書きが推奨される

・(例文は横書きですが)基本的には毛筆文字体で縦書き

・『拝啓、敬具」「謹啓、謹白』どちらかを用いる

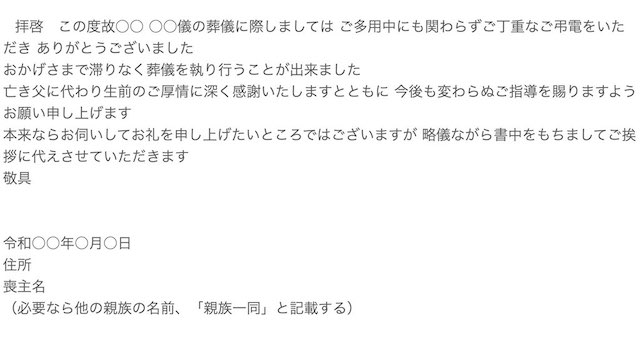

弔電の礼状 例文1

弔電の礼状 例文2

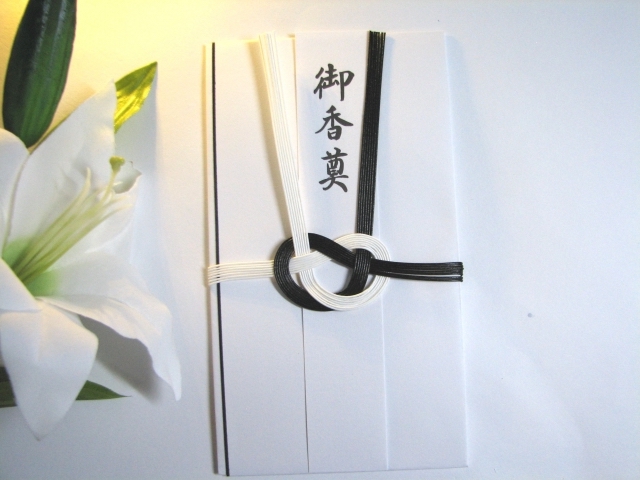

ご遺族様は参列者から香典を頂くことがあります。

葬儀後には香典を頂いたお礼として、四十九日の忌明けに礼状と御礼品を送る『香典返し』をするのが風習です。

故人に関する全ての仏事が滞りなく済んだ報告の意味合いもあります。

一般的に、品物に忌明けの挨拶状を添えて、先方宅へ郵送します。

最近は、地域によって多様化しており、香典返しの風習が無い場合や葬儀当日に済ませる『当日返し(即日返し)』などがあります。

また、香典の一部を社会福祉協議会に寄付するため香典返しはしない、という場合は香典返しは不要です。

「香典返し」は香典金額の半分相当の品物を目安にして返しをされる方が多いので『半返し』と言われることもあります。

そのため、『1/3』〜『1/2』を目安にお返しすると良いでしょう。

例えば、5千円に対しては、その半分の2千5百円相当の商品にお礼状を添えて郵送すればよいです。

香典返を行うコストは、品物代だけでなく礼状代、郵送代もかかるため、近年は『3分の1返し』でする方も多くみられます。

例えば、3千円の香典へのお礼は、1/3になる1千円の品物を選ぶと、150円の礼状、350円の郵送代がかかり、合計額は約1千5百円となるのでちょうど半分です。1万円の場合は、3千3百円〜5千円が妥当です。

仏式の場合

先ほども触れましたが、四十九日の忌明けをもって香典返しを行います。具体的には四十九日法要後、2週間以内に行うと良いでしょう。

多くの方は進物業者へ依頼することになると思いますが、先方へ届く日をおよそ指定出来ますので、業者へ依頼の際は伝えておくと良いでしょう。

ご自身で送る場合は、四十九日法要後に郵送手続きに入ってください。熨斗(のし)は『満中陰志』『志』などが一般的です。

神式の場合

神式の場合、四十九日に相当する『五十日祭』に香典返しをするとよいです。

熨斗が正確には仏式の場合と異なり、『偲び草』が一般的です。もし無い場合はどんな宗教でも使える『御礼』が良いと思います。

業者に御礼品の郵送を依頼する場合は、葬儀は仏式ではなく神式で行った事を伝えることが大切です。

例えば『満中陰志」は仏式となり、熨斗を誤って間違えるケースがあります。実際に葬儀の9割が仏式であるため、毎年必ず各地で数件のミスが発生しています。

キリスト教式

キリスト教の場合、その他の宗教と同様に、法要を終えてから香典返しをすることが多いです。

・適切なタイミング

カトリックの場合…30日後の追悼ミサを終えたあと

プロテスタントの場合…1ヶ月後の召天記念日を終えたあと

熨斗は宗教に関わらず使える『御礼』『志』が一般的です。

| お礼の方法 | 香典返しの御礼品に礼状を添えて郵送 |

| お礼品添付 | 香典金額の3分の1〜2分の1の御礼品を用意 |

| 時期 | 宗教により異なる 仏式は四十九日法要、神式は五十日祭、キリスト教式は追悼ミサ、召天記念日を終えてから |

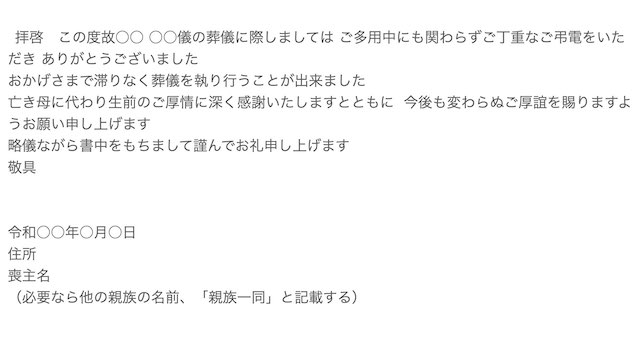

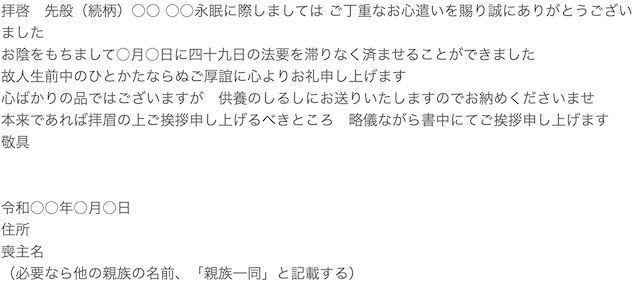

香典返しの礼状 例文1

香典返しの礼状 例文2

それでは、葬儀の場で親族、友人、会社関係などから供花を贈られた際の御礼の仕方を解説します。

結論から言えば、決まったルールはありませんが、供花には礼状で気持を伝えるのが通例です。礼状+品物を郵送する方もいます。

ただし、親族に対しては、これからも冠婚葬祭で供花を送り合う機会があると考えられますので、御礼は特別必要とされません。

以前、葬儀があった場合に御礼を頂いてない場合は、同様にした方が相手も自然に付き合うことが出来ます。相手を恐縮させないというのもマナーです。

仮に礼状にする場合も、品物に礼状を添えて郵送する場合も1週間を目安に行いましょう。供花をいただいた先方の連絡先は葬儀社から葬儀当日に一覧表をいただけるはずなので参照してみてください。もしも無い場合は、葬儀社へ連絡して一覧をいただきましょう。

続いて相場ですが、葬儀の花は1.5万円〜3万円しますので、供花金額の1/3〜1/2は若干高額です。

高価すぎると先方がかえって恐縮してしまいますので、5千円程度の品物で気持ちが伝わると筆者は考えます。

実際に筆者が過去に担当させていただいた現場のケースでは、供花へのお礼を行った方の割合は全体の10%程度でした。

このように、品物をお返しする習慣は一般に浸透しておらず、個人のお気持ちに委ねる部分になっています。

供花と香典の御礼を一緒にお返しする方法もあります。例えば、1万円に対して5千円をお返しするところを、供花も頂いたので8千円をお返しするやり方です。

会社関係へ供花の御礼を贈る場合は、社内で皆が利用出来る茶菓子やコーヒーなどが喜ばれます。職場の事務所で社員同士が休憩時間に分け合えるからです。

| お礼の方法 | 礼状送付【品物を添えて郵送の場合も有り】 |

| お礼品添付 | 5千円程度【会社関係は茶菓子やコーヒーなどが喜ばれる】 |

| 時期 | 葬儀が終わって1週間を目安 |

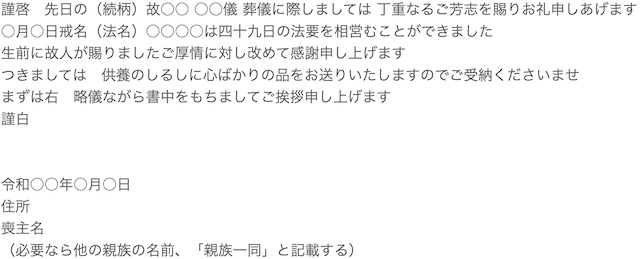

供花の礼状 例文1

供花の礼状 例文2

ここからは、受付や葬儀を手伝ってくれた方々への御礼についてみていきましょう。

古くから、葬儀は地域の行事であったため、お手伝い頂いた方への御礼の習慣は現代も引き継がれています。

直接ご挨拶に伺える場合は、直接伺いお礼を伝えることが推奨されます。気持ちとして、茶菓子や商品券、ビール券などをお渡しすると良いでしょう。相場は3千円程です。

直接伺うのが難しい場合は、品物に礼状を添えて郵送で送っても構いません。遅くても1週間以内に終えられるようにしましょう。

葬儀の日にお弁当を渡す地域もありますが、お弁当は御礼にはなりません。昼の時間帯を拘束しているわけですから当然です。

必ず何らかのカタチで御礼をしましょう。

| お礼の方法 | 直接お礼を伝える【難しい場合は品物にお礼状を添えて郵送】 |

| お礼品添付 | 3千円程度【茶菓子、商品券、ビール券など】 |

| 時期 | なるべく早く、遅くても葬儀後1週間以内に |

葬儀当日に葬儀参列の御礼状として『会葬礼状』を会葬お礼品に添えてお渡ししています。既に済ませていますので、改めて御礼の必要はありません。

香典を頂いた方へは、四十九日の忌明けに『香典返し』をしますので、そこで御礼をして気持ちを伝えれば良いでしょう。

どうしても御礼を伝えたい方については、仲の良い方へは直接伺う、あるいは略式になりますが電話またはメールでお礼を伝えたら良いと思います。

| お礼の方法 | 葬儀当日に『会葬礼状』を配布済み |

| お礼品添付 | 葬儀当日に『会葬御礼品』を配布済み |

| 時期 | 行う必要はないが、お礼を伝えたい場合は電話かメールをする。 |

葬儀では、他にも入院先の病院や主治医、葬儀で読経をしてくれたお寺、弔辞をして下さった方、生前故人と親しくしてくださった恩師・先生への御礼なども考えられます。

香典を頂いていると思いますので、お礼は香典返しと一緒に行いましょう。

そうでない場合は特に行う必要はないのですが、どうしてもお礼をしたい場合は、香典返しの金額を上げる、お礼の品物を2つにする方法があります。

病院に関しては、無難な品としては菓子折りを持参して、直接御礼をするのが良いでしょう。お世話になった看護師の皆さんが分け合える程度のボリュームがあると良いです。

昼時は食事の配膳、片付けなどで病院内も忙しいと思われるので、訪問するタイミングにも注意しましょう。

ただし、病院によっては、お礼品を受けとらない場合もありますので注意が必要です。

この場合、香典をいただいてるケースがほとんどです

| お礼の方法 | 必ずしも必要ではない。香典返しで兼ねる |

| 御礼品の添付 | 必ずしも必要ではない。香典返しで兼ねる |

| 時期 | 忌明けに『香典返し』と一緒に行う |

これまで6つのチェックポイントを一つ一つ解説してまいりました。その6つのチェックポイントを一つの表にまとめると下記の表になります。

| 方法 | お礼品 | 時期 | |

| 弔電のお礼 | お礼状 | 不要 | 1週間 |

| 香典のお礼 | 香典返し | 香典額の1/3〜1/2 | 四十九日 |

| 供花・供物のお礼 | お礼状 | 行う場合は5千円 | 1週間 |

| 受付(帳場)へのお礼 | 直接伺う | 3千円 | 1週間 |

| 参列者へのお礼 | 済み | 済み | 済み |

| 世話になった方へのお礼 | 香典返し | 香典返しで兼ねる | 四十九日 |

礼状や品物にお礼状を添えて郵送でも構わないのですが、より丁寧な御礼は直接挨拶に伺って御礼を伝えることです。わざわざ時間を割いて自分のために足を運んで来てくれた。これに勝るものはありません。いつの時代も変わらないでしょう。

直接伝えるとより丁寧になるのは下記の方々です。

昔は葬儀翌日にはこれらの方々へ菓子折を持参して一件づつ喪主は挨拶まわりを行うのが一般的でした。しかし葬儀の形も変わっていき、近年は家族葬が増えてます。家族葬が増えた要因の中にも地域の繋がりの希薄化が言われてますが、この挨拶回りが徐々に行われなくなったのも同様の要因があると考えられます。

また、喪主が故人の住所とは離れてる場合もあります、そのような場合は葬儀翌日、もしくは翌々日には自身の住まいに戻る方も多いでしょう。やらないといけない事も多い、しかし少しゆっくりしたい、仕事にも復帰しなければならない、喪主は葬儀後にもやることは多くあります。

葬儀後に直接挨拶まわりの時間を割くことが出来ないという方は出来る範囲で行えば良いと思います。すぐに行わないと思わなくても良いです、四十九日までにのんびりやっていこうという気持ちで行えばストレスも軽減されると思います。

筆者は1500件の葬儀を担当者としてお手伝いしてきましたので、葬儀後の質問や悩みを伺うことも日常茶飯事でした。今回の記事はその中で得た確かな情報になります。

これから葬儀後のお礼を考えてる方の参考になれば幸いでございます。

突然舞い込んできた訃報。お通夜やお葬式に駆けつけなければならないものの、何を持っていけばいいのか分からない、という方も少なくありません。

そんなあなたのために、参列に欠かせない持ち物リストをまとめました。あわせて、それぞれのマナーについても詳しく解説いたします。

この記事を読んでいただくことで、斎場に何を持っていかなければならないか、どんな点に注意しなければならないかが分かります。どうぞ最後まで読み進んでみて下さい。

まずは、参列に欠かせない持ち物リストを、用途別にまとめました。

<必ず必要なもの>

<服装について>

<小物やアクセサリー>

<あると便利なもの>

それでは順番に、解説して参ります。

香典とは、故人様への供養のための金封のことです。昔は文字通り、お香をお供えしていたのですが、最近はお金を包んで弔意を示します。

香典には「故人様へのお供えに」という意味だけでなく、「ご遺族のご負担をお支えします」という意味も込められています。

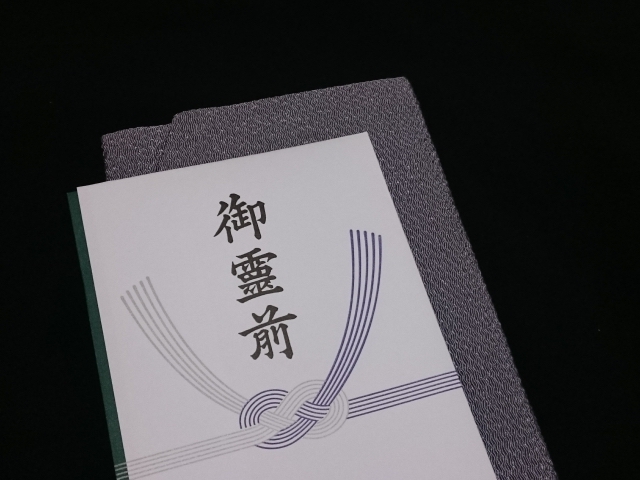

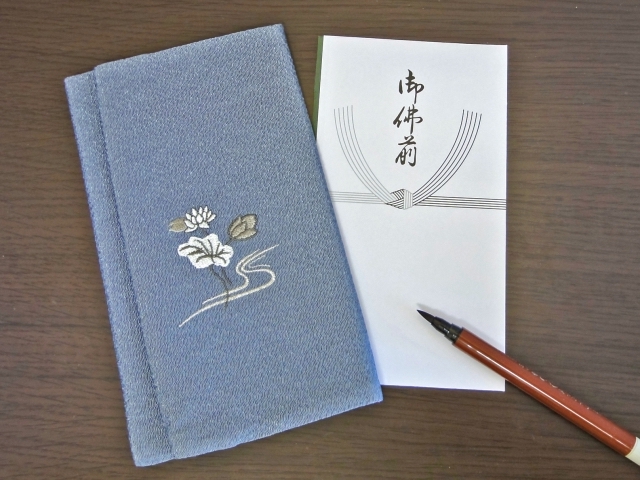

●不祝儀袋

紙幣は必ず不祝儀袋に入れます。不祝儀袋やスーパー、コンビニ、文具店、仏具店などで購入できます。

香典金額が5千円以下であれば水引が印刷されているものでも構いませんが、1万円を超えるようであれば実際に水引がかかっているものを選びましょう。

●表書き(上段)

不祝儀袋の表書きの書き方はさまざまですが、「御霊前」や「御香典」と書けばどのような場面でも失礼には当たりません。

神式の葬儀では「御玉串料」、キリスト教の葬儀では「御花料」と書きましょう。

ちなみに、各宗教で次のような書き方があります。

▶︎仏式「御霊前」「御香料」「御仏前」「御香典」

※浄土真宗では「御霊前」は用いません。亡くなった方は霊の状態にとどまらず、すぐに極楽往生すると考えるからです。

▶︎神式「御霊前」「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」

▶︎キリスト教「御霊前」「御花料」「献花料」

●表書き(下段)

不祝儀袋の下段には差し出す人の名前を書きます。個人や連名、または「◯◯一同」のような書き方でも構いません。

夫の代理で妻が参列する場合には個人名の左下に「内」と、上司の代理で部下が参列する場合に「代」と小さく書き添えます。

参列名簿に書く名前の脇にも同じように「内」や「代」と記しておきます。

●中包み

中包みとは不祝儀袋の中に納められている袋のことで、これに紙幣を納めます(中包みがないタイプのものもあります)。

中包みの表面には何も書かず、裏面に香典金額、郵便番号、住所、名前を記します。

●香典の相場

香典の相場は、相手との関係性によって異なります。

親族の場合は最低でも1万円からです。故人様との関係が近くなるほど金額も上がり、5万円~10万円というケースも少なくありません。

相手との関係性や差し出す本人の年齢などを考慮して決めましょう。

会社関係や知人への参列の際は3千円~1万円が相場です。

香典に用いる紙幣は新札を使わないのがマナーです。どうしても新札しかない場合はひとつ折り目をつけて袋に包みましょう。

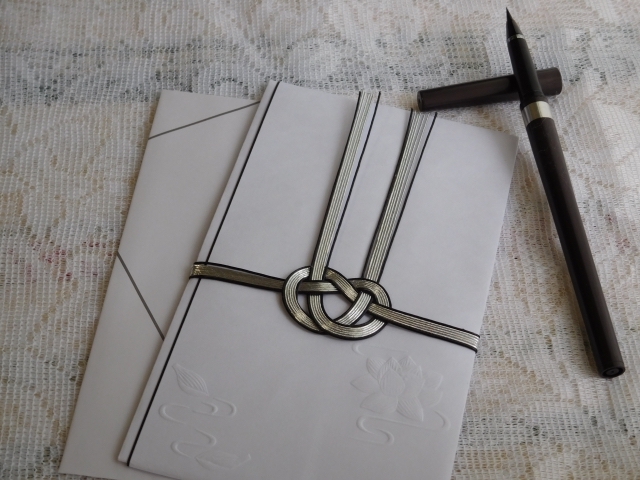

不祝儀袋は袱紗に入れて持参するのがマナーです。袱紗とは、慶事や弔事で用いる金封を包むための風呂敷のことで、中に台紙がしのばせてあります。最近は簡易的な二つ折りのものも選ばれています。

袱紗があることで、移動中に香典袋が汚れることもありませんし、丁寧に差し出せます。

風呂敷や台紙の色はさまざまで、お通夜やお葬式の参列では黒、グレー、紺、緑などの寒色系のものを使用します。

受付で袱紗から香典を取り出し、袱紗の上に置いて両手で差し出すのがマナーです。

数珠は仏教で用いる礼拝のための法具です。焼香の際に必要となるので必ず忘れないようにしましょう。

数珠は本来はお経や念仏を唱える際にその数を数えるためのものでした。

また、宗派によってそれぞれ正式な形のものがありますが、僧侶や特に信仰の厚い方でなければ、そこまでこだわる必要はありません。

どの宗派のお葬式でも使用できる略式数珠(片手数珠)を一つ持っておけば安心です。

また、神式やキリスト教の葬儀では数珠は不要です。

お通夜やお葬式には男女ともにブラックフォーマルを着て参列します。ファッションを意識して個性を出すことなく、マナーを優先し、慎ましく身なりを整えます。

男性は、白のワイシャツと黒のネクタイを組み合わせます。女性は、アンサンブル(パンツやワンピースをジャケットにあわせたもの)が基本です。

学生は制服を着用します。もしも制服がなければ黒や紺やグレーなど、落ち着いた色の服でまとめます。

お通夜に限っては平服での参列もマナー違反ではないとされています。

急な訃報で礼服の用意が間に合わないというケースも考えらえますが、服装にこだわるよりもまずは斎場にかけつけて弔問することの方が弔意を示すことにつながります。

なお、平服の基本は男女ともに黒や紺やグレーなどの落ち着いた色のスーツ姿です。

靴も礼服にあわせて黒色のものを履きます。

男性は光沢のない黒の革靴を履きます。革靴にもいろいろな種類があります。

つま先の部分に横に一つラインの入った「ストレートチップ」と呼ばれるものがフォーマルな場に適しているので、一足持っていると安心です。また、靴下も黒色のものを履きます。

女性は光沢のない黒を基調にしたシンプルなパンプスが最適です。

また、つま先部分が丸い「プレーントゥ」がよいでしょう。ヒールの高さは3~5センチに程度のものがよいでしょう。

低すぎるとカジュアルに、高すぎると華美に見えます。また過度に足音が響いてしまうものも避けましょう。

ストッキングも無地の黒色のもので、30デニールが基本です。

寒い季節でタイツを穿きたい場合は、60デニールくらいまでにしておきましょう。

学生や子どもは、黒系統の靴が望ましいです。通学用の靴でも構いませんが、カジュアルなスニーカーなどは避けます。

寒い季節に羽織るコートは、黒一色のものが望ましいです。もしもなければ紺やグレーのものでも構いませんが、お葬式にふさわしく、慎ましいデザインのものにします。

また、斎場に到着したらコートは脱ぎましょう。建物の中は暖房が完備していますし、着用したまま館内で過ごすのはマナー的にも望ましくありません。

クロークがある斎場ではコートを預け、ない場合は手に持っておきます。

マフラーや手袋などの防寒具も黒、または紺やグレーなどにします。こちらもコートと同様、館内に入ったら外します。

バッグは、黒色の布製のものがよいでしょう。 革製のバッグは殺生を連想させるためにお葬式の場にはふさわしくないとも言われていましたが、一般的なものであればマナー違反にはあたりません。

ワニ革など、露骨に殺生を想起させるものは避けます。また、光沢のあるもの、金具が目立つものも避けましょう。

お葬式では腕時計は外しておくのが無難です。着用しているからと言ってマナー違反には見られませんが、シンプルで周囲の目を引かないものにしましょう。

結婚指輪であれば問題ありませんが、デザインが華やかなものは外しましょう。

頭髪も、清潔感のある形に整えます。特に女性は、長い髪を垂らしているとあまりよい印象を与えませんし、お辞儀やお焼香のときに髪の毛が邪魔になってしまいます。

バレッタなどを用いて、耳より下の位置で結びます。結ぶ位置を高くしてしまうと派手な印象を与えてしまうので(慶事では高めに結ぶ)、気を付けましょう。

お葬式では、自身を装飾するアクセサリーは着用しないのが基本です。どうしてもというのであれば、真珠はよいとされています。

また、ネックレスは必ず一連のものにします。二連、三連のものは「不幸が重なる」と受け取られるからです。

イヤリングやピアスも過度な装飾とみなされるため、身に付けるのは控えましょう。どうしてもというのであれば、こちらも一粒タイプの真珠にします。

男性は、喪服にあわせて必ず黒のベルトを着用します。バックルはシンプルなシルバーのものを選びます。ゴールドのもの、あるいはシルバーでもデザインが派手なものは避けます。

手元に携行するハンドバッグにはたくさん物を納められないため、サブバッグがあると便利です。通夜や告別式のセレモニー中も、貴重品はハンドバッグに納め、それ以外のものはサブバッグに入れて控室に置いておくことができます。

ハンカチは、白色か黒色の無地が基本です。または同色の刺繍やレースの縁取りといった程度の色柄であればマナー違反には当たりません。

雨天の参列、または日差しの厳しい日の参列では傘は必須アイテムです。

葬儀に参列する際は黒、あるいは色柄の派手でないものを選びます。コンビニなどで販売されている透明のビニール傘でも構いません。

夏の暑い季節は扇子があると便利です。むし返す斎場の中や移動中の暑さしのぎに使えます。

万が一のことにもすぐに対応できるよう、ある程度の現金は財布の中に入れておきましょう。当社がお手伝いしたお葬式で実際にあった事例として、

・服を汚してしまって新しいものを購入しなければならなくなった

・急に体調を崩した親戚のために宿を手配しなければならなくなった

・親戚をタクシーで駅まで送るお車代が必要となった

…などが挙げられます。

今の時代、スマートフォンは誰にとっても必須アイテムです。斎場に向かう際に忘れないようにしましょう。

もちろん、儀式の中では電源を必ず切っておきます。マナーモードでも、振動が周りの人に伝わってしまうことがあります。

ちょっと足に何かをぶつけるだけで、すぐにストッキングが「伝線」を起こしてしまいます。

女性の方は万が一に備え、ストッキングの替えを持っておくとよいでしょう。

慌ただしく立ち回るお葬式ではメイクが崩れることもあります。また、斎場に宿泊する場合は、必ず必要となります。

食べ物や飲み物の配膳、またはキッチンでの作業が伴う時にはエプロンを持参します。

白色が基本ですが、弔事用の黒色のものもあります。無地でシンプルなものを選びましょう。

男性の方は予備のワイシャツを準備しておくと、万が一の時にも安心です。

斎場に宿泊する方は、着替えやタオルなどを忘れないようにしましょう。

宿泊施設に備えられているものは斎場によって異なりますので、事前の確認が必要です。次のようなものが必挙げられます。

・着替え

・タオル

・歯ブラシ

・シャンプーや石鹸

・ドライヤー

・ヘアブラシ

・メイク道具

・髭剃り

・スリッパ

また、夕食や朝食などについても考えておきましょう。最近は家族葬が多く、小規模のお葬式では通夜ぶるまいをしない家も少なくありません。

近くのお店で買ったものを斎場で食べる、出入りが自由なので交代でどこかに食べに行くといった光景も珍しくありません。

いかがでしたでしょうか。お通夜やお葬式の参列に欠かせないものをご紹介させていただきました。ここに挙げたほとんどのものは、近くのお店に行けばすぐに手に入るものです。

とはいえ、訃報は突然やってきますし、訃報を受け取った当日、あるいは翌日には参列しなければならないということがほとんどです。

時間の余裕がない中での参列の準備は大変なため、喪服、不祝儀袋、袱紗、数珠に関しては、自分用のものを一つ取り揃えておくと、いざという時にも安心です。

お葬式は、亡き人を偲び、ご遺族をいたわるために行われます。自分自身の個性を服装で出すことなく、身を慎み、喪にふさわしい身なりやふるまいが求められます。

ここに挙げた持ち物リストやマナーを参考に、どうぞ心を込めて、故人様を送り出して差し上げて下さい。

葬儀へ参列すると、会場内には多くの花に溢れて、華やかに彩られています。

これから葬儀に花を贈る際に、どのような花をどこで購入して、名札はどう書けば良いかわからない方もいらっしゃるのでは?

そこで今回は、近々、葬儀へ花を贈る方へ、花の種類と購入先、金額相場と名札の書き方、手配方法と注意点も合わせて解説していきます。

「供花(きょうか・くげ)」とは、故人の霊を慰めるという意味があり、大切な家族を亡くされたご遺族への弔意を表すために葬儀場へ飾る花のことです。

例えば、日本では毎年4月8日はお釈迦様の誕生日として、全国各地で「花まつり」が行われます。昔から日本人は「花」で気持ちを表す風習があるのです。

葬儀においては、花や草木の植物は再生する生命の象徴として、死者へ花を手向けられるようになりました。

気持ちを捧げる目的の他にも、例えば樒などの植物は腐敗を防ぎ、臭いを軽減するため、実用的な意味で捧げられることもありました。

現在における「供花」は、葬儀場に集う全員が「共感の花」として、故人を失った悲しみを共有するためのツールになっています。

私は20年以上、葬儀業界に携わっている中で、ご遺族様が思いがけない方からお花が届いて、感動して涙する場面を見てまいりました。

このように、葬儀における供花は現代においても意義ある葬儀の風習だといえるでしょう。

葬儀へ弔意を表す方法としては、一般的に「香典」での場面が挙げられます。

ただし、香典と供花のどちらかを選択するのではなく、供花はあくまでも香典にプラスアルファで行なうものです。

では、ここからは供花を送る方に共通する事例を見ていきましょう。

事例1

・故人または遺族と親しい間柄(個人、法人)

・香典以外にも弔意を表したい

事例2

・遠方に住んでて葬儀へ参列出来ない

・香典を郵便書留で送るのも間に合わない

・弔意を何かで形にして葬儀へ参加したい

事例3

・香典とは別で弔意を形にして表したい人

・複数人でお金を出し合い供花を出すケース

事例4

・供花を出す団体( 町内会やライオンズクラブや各種企業、団体に所属している方が亡くなった場合)

A. 供花を手配する方法は3つの方法があります。

①.葬儀社へ電話して手配を依頼する(ネット注文できる場合もあり)

②.実店舗の花屋・花キューピッドに手配する

③.ネットショップに手配する

②実店舗の花屋、③ネットショップの場合は自分で決める手間と時間がかかりますので、「①葬儀社で手配する」とスムーズです。

実際に、葬儀社以外で手配されるのは5%にも満たず、多くのケースでは、ほとんどが葬儀社へ電話で手配されているのが現状です。

お気に入りの花屋がある方や葬儀社の花の金額に不満がある場合は葬儀社に依頼するのを躊躇しがちですが、見た目が浮いてしまう事があるので要注意。

注文する花屋が違えば、商品の花が異なるのは当然ですから、葬儀場に並ぶ供花の中で、見た目が異なるため目立ってしまうリスクがあります。

「自分の好きな花を送りたい」というお気持ちは分かりますが、ご自身のお気持ちだけでは決断されないこともマナーです。

意図して葬儀場で目立つ目的なのであれば結構なのですが、意図せずに自分の知らない所で葬儀場で目立ってしまったとなる事は避けないといけません。

例えば、日本人には作法があり、席順、座る位置、エレベーターの中でも車に乗る時でも上座と下座があります。

それと同様に、社会的地位の高い方、自身の先輩、上司、恩師、得意先がどんな種類の供花を出しているのか、把握しておく必要があります。

葬儀社に手配をすれば、バランスを取って用意してもらえますが、一般的な花屋の場合は当日にならないと分からないため、リスクがあるのです。

葬儀社に依頼すれば、それぞれの花に配慮ができますので、葬儀社にお任せすると安心です。

葬儀場へ「供花を注文したい」と電話をします。

理由1

葬儀によっては遺族の意思により、供花のお供えを希望されないこともあるので、事前に電話で確認することをおすすめします。

理由2

宗派や葬儀形態で予め供花が決まっている場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

理由3

具体的な価格を聞く事ができ、他の方々がどんな供花を出されてるのか分かりますので、ご自身の手配の際の参考になります。

理由4

いつ頃に葬儀場へ設置されるか目安の時間も教えてもらえるので安心です。

理由5

ネット注文は、スタッフが気付くまでの時間ロスが発生する可能性があるので、電話注文のほうが設置までの時間が短縮されます。

お通夜の日の12時までに注文するとほぼ間違いなく通夜式に間に合います。ただし、通夜式に間に合うかどうか、葬儀場により異なる場合もありますので直接問い合わせてみましょう。

葬儀場で供花を作成してる葬儀社と葬儀場とは別の場所で供花を作成してる葬儀社があります。別の場所で作成している葬儀社の場合は、作成後の移送時間が必要になり、葬儀社によって若干の違いが生まれるのです。

例えば、お通夜の日の午後5時に注文した場合は、通夜式には間に合わず、翌日の葬儀・告別式には設置される形になります。

「葬儀・告別式にとにかく間に合えばいい」という方の場合は、通夜式が終わっての夜間に注文すれば、翌日の葬儀・告別式へ設置は可能となります。

まとめると…

▽通夜・葬儀の共に供花を設置して欲しい場合

通夜の日の12時までに注文する

▽葬儀の日だけ設置でも構わない場合

通夜の日の終日夜間でも注文OK

宗教によりお供えする花の種類が異なる場合があります。

昔から葬儀では白菊が中心ですが、近年は洋花も使用されており、使用NGの花は特にありません。

白菊を多めにして、白菊と洋花を半分の割合で混ぜ合わせるケースが多いです。

元々は古来より日本では葬儀で「樒(しきみ)」を悪霊から死者を守る目的や邪気払いの意味で使っていました。

明治時代に入り、海外からの文化も入るようになり、菊が定着しました。フランスの葬儀文化の影響ともいわれています。

この他にも菊が定着した理由には「邪気払い」「皇室の紋章や国花が菊だから格調が高い」「花の香りがお香に似ている」など様々な諸説があります。

菊全般の花言葉は「高貴」「高潔」「高尚」で、白菊は「真実」と葬儀にはあまり関係はありませんが、仏教と花は深い関係があるのです。

花は自然の中で厳しい環境にも耐え、美しく咲き続けます。その姿が修行に耐え悟りを開く仏教の教えとも通ずる部分があり、仏教ではお供えの花を仏花と呼び大切にされてきました。現在、お寺の本堂や自宅の仏壇、お墓にも花がお供えされてると思いますが、あれが仏花です。

いずれにしろ残された方々が故人の冥福を祈り弔うためにお供えする花が、日本の象徴的な花である菊なのは、日本の文化にも合ってるといえます。

神道では「死を穢れ」と考え、葬儀では不幸が起きた非日常を祓い清め、元の日常の世界に戻すという意味があります。

神道は日本古来からの日本の宗教ですので、基本的には仏教と同様になりますが、仏教よりも「白」が好まれ、白い菊、蘭、百合などが一般的です。

葬儀社では供花については仏式の場合と同じ扱いをされています。

キリスト教の場合、菊ではなく洋花が使用されます。聖母マリアを象徴とするユリや、白のカーネーションが主に使われます。仏式の葬儀で行う焼香の代わりにキリスト教では献花をしますが、その際もカーネーションがよく登場します。

教会によって供花の考え方が異なるため、葬儀にどんな供花を扱うかどうかも変わってきます。

キリスト教では、供花は故人ではなく、遺族を慰めるためのものとされ、葬儀場の中には不要と判断される場合もあります。

故人の周りには多くの洋花で華やかに飾られていますが、供花は必要とされていません。

また、名札は立てずに、葬儀場入り口などに誰が供花を出したのかがわかる一覧をボードへ掲示(芳名板)することもあります。

飾り付けと供花は故人の好きだった花や色で埋めつくしたり、教会によって大きく変わるため、まずは葬儀社へ尋ねてみてください。

創価学会の場合は基本的に樒を使います。樒は古代から香木とされ、葉はずっと散らないので「永遠の生命」を表しています。

ご遺族によって、樒のみを希望される場合と、生花でも問題ない場合がありますので、供花について事前に確認が必要です。

供花の金額相場はスタンド花1基で10,000円〜30,000円です。

関東は1基が多く、西日本では、左右に1基づつ置く1対が一般的です。

金額相場は関東の1基の金額と西日本の1対の金額に大差はありません。

西日本の1対は一見多く見えますが、花自体が関東に比べて小さいため、花の量はどちらも同じなのです。

葬儀社へ注文の際は「ここの地域では1対と1基はどちらが一般的ですか」と確認することをお勧めします。

その理由は、1対が当たり前の地域である事を知らずに、1基で注文した場合、葬儀場には自身の供花だけが1基だったというケースも実際にあるのです。その場合、一つだけ浮いてしまい、恥ずかしい思いをされるでしょう。

基本的に供花を出す場合に花の金額が4種類あれば、一番下の価格を選べば良いです。それではあまりにも・・という方は、下から2番目を選びましょう。葬儀社に周囲の価格帯を尋ねておくと、カドが立つ心配が無くなります。

ポイント

樒はどの宗派でも大切で、仏壇に飾ることや葬儀の際に導師がお勤めする場所にもあるのですが、創価学会の場合は葬儀によって供花の種類が異なります。

ご遺族によって、樒のみを希望される場合と生花でも問題ない場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

法人で会社として供花を送る場合は、会社名を正式表記で書き、代表者の名前を入れましょう。

悪い例 ○△□○(株)

良い例 ○△□○株式会社 代表取締役○○ ○○

実際は、5件に1件は悪い例で注文が届きます。その場合、葬儀社が先方へ電話確認をした後、修正して手配します。(必ず葬儀社から確認の電話があります。)

見本1.○△□○株式会社 第二営業部 部長 ○○○○

解説 部長の名前を代表して記載。この場合、部長だけが送った供花とはならず、第一営業部が送った意味になります。部長の名前は代表で記載されます。

見本2.○△□○株式会社 第二営業部 部長 ○○○○ 他社員一同

解説 上記の見本1と意味合いは同じですが、社員一同を入れることで、部長だけが送った花ではないと万人に理解を得られる工夫をします。デメリットは文字が小さくなることです。

見本3.○△□○株式会社 第二営業部 有志一同

解説 見本1、見本2と殆ど同様の意味合いです。部長が名前を出す事に遠慮をされた、または部長以外の現場で送った場合が考えられます。

基本的に会社の代表者が送ると、名札には社長の名前のみ記載されますが、「その会社の全社員」の意味も含まれています。

代表者が出せば、その他の関連部署は出さなくても非礼にあたりませんが、どの部署も出す必要はないということです。

実際、供花が多いほど葬儀場は華やかになるので、各部署ごとに贈ったり、全国各地の支社・支店から贈られる場合もあります。

個人で供花を送る場合は肩書きは含めず、お名前のみ記載しましょう。肩書きを含めれば個人的な供花ではなくなり、社会的な意味合いを持ってきます。

連名の場合は、多すぎると文字が小さすぎて見えづらくなるので、最大4名までにしましょう。

5名以上で供花を送る場合は下記の例を参考にして出すと良いでしょう。

「友人一同」

「○○同好会 有志一同」

「○○高等学校サッカー部 同級生一同」など

事例1.夫の鈴木一二様と妻の鈴木三子様が夫婦で花を送りたい

「鈴木一二」の名札でも夫婦揃っての意味になりますが、「鈴木一二、鈴木三子」と連名でも構いません。妻の名前も記載したい場合は連名にしましょう。

見本1.「鈴木一二」

見本2.「鈴木一二、鈴木三子」

悪い例×「鈴木一二、三子」

たとえ同じ苗字であっても略さず、名札はフルネームが基本です。

事例2.「川本一郎」「川本二郎」故人の兄弟が供花を送りたい

見本1.「川本一郎、川本二郎」 2人の連名で一つの供花を出す

見本2.「川本一郎」「川本二郎」 それぞれが別々に供花を出す

見本3.「兄弟一同」 2人で名前は出さずに兄弟一同として供花を出す

見本2.はそれぞれが送りますので花は2つになります。

供花を増やしたい場合は2つに、増やしすぎても…という場合は一つにするといった具合です。

事例3.孫で供花を送りたい

この場合は「孫一同」とし、連名にする場合はフルネームで記載しましょう。

見本1.「山田一郎、山田二郎、山田花子、山田海子」

悪い例×「山田一郎、二郎、花子、海子」

幼児であっても、なるべく葬儀の場合は略さず記載してください。注文時に葬儀社のスタッフがフルネームへ修正することもあります。

ポイント

供花の支払い方法は主に3つあります。

① 通夜、葬儀へ参列する際に葬儀場で支払う

葬儀場へ窓口がありますので尋ねてみてください。連名で注文の場合、領収書を複数枚に分けることも可能です。

② 後日、銀行振り込みで支払う

法人の場合、会社ごとに締め日の関係もあると思います。1ヶ月を目安に考慮してくれる葬儀社は多いですから、確認をしてみましょう。供花の注文用紙へ振り込み予定日を記載するといいです。

③ クレジットカード決済

こちらは対応している葬儀社とそうでない葬儀社がありますので、確認してみましょう。

葬儀に参列される方が用意すべきものの一つに「香典(こうでん)」が挙げられます。

初めて葬儀に参列される方や久しぶりに参列される方は、香典の書き方や相場など、「これで大丈夫かな?」と不安になることも多いでしょう。

そこで今回は、業界20年の1級葬祭ディレクターの私が「香典を用意する際に気をつけるべき注意点」をわかりやすく解説いたします。

葬儀へ参列される前にこの記事でご確認いただき、参考にしていただければ幸いです。

そもそも「香典(こうでん)」とは「香」や「花」の代わりに、故人へお供えする金品のことです。「香料(こうりょう)と呼ばれることもあります。

現代では、一般的に香典は葬儀場の受付を通じて、遺族に渡されるのが通例です。

「香典」という風習が日本で広まった理由は、江戸時代に遡ります。江戸時代の村落共同体には「村八分(むらはちぶ)」という掟がありました。

村民が村の掟や秩序を破った場合に、八分の制裁行為が課されたのです。しかし、残りの二分である「火事」と「葬儀」には制裁はありませんでした。

当時はどんなに地域社会から断絶された人間、罪深い人間であっても「火事」と「葬儀」だけは手助けされていたということです。

つまり、日本においては、葬儀は昔から「助け合い」の歴史であったと言えるでしょう。

本来、香典は故人へお供えするものですが、実際は葬儀を行なう遺族を助ける意味合いで広まっていきました。

当時、香は高級品だったため、一般庶民は米や野菜を持ち寄って供えていたと伝えられています。

そして現代では、葬儀費用の負担を手助けするために、米や野菜よりも現金が用いられるように変わっていきました。

香典の金額の相場は、年々、若干変化が見られます。

その要因は地域の風習、ご近所付き合いの度合い、所得水準の変化、社会情勢といった様々な事柄が考えられます。

一般的な相場は、下記の一覧を参考にしてみてください。

| あなたから見た関係 | 20代 | 30代 | 40代 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万〜3万円 | 3万〜5万円 |

| 親・義理の親 | 3万〜10万円 | 5万〜10万円 | 10万円〜 |

| 兄弟・姉妹 | 3万〜5万円 | 5万円 | 5万円〜 |

| 叔父、叔母 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| 従姉妹 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| その他親戚 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万〜 |

| 上司の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 同僚、後輩 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 同僚、後輩の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 友人、知人 | 5千円 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 友人、知人の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 先生、恩師 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 近所の方 | 3千円 | 3千円 | 3千〜5千円 |

例えば「3千〜5千円」の場合は、左の金額が平均的な金額です。迷ったら左側の金額(3千円)で問題ありません。右側(5千円)は関係性が濃い方の場合、所得の多い方などです。

年齢が上がるにつれて香典の相場も徐々に高くなる要因は、ご自身の社会的地位の変化によるものです。

例えば、あなたの勤める会社で、ある社員さんの家族の葬儀があったとしましょう。あなたの会社の同僚は香典を用意することになりました。

ここで23歳の入社2年目のA君と55歳のB専務の用意する香典金額が同じだった場合、いかがでしょうか。

23歳のA君はと別に何も思わないでしょう、しかしB専務は社内のナンバー2の地位、A君と同じでは格好がつきません。

このように、正確に言えば、年齢と言うよりも「社会的地位」によって香典の相場が上がっていくのです。

香典袋は文具店、百貨店、コンビニ、スーパーの文具売り場で販売しています。お急ぎの場合は、最寄りのコンビニが便利です。葬儀会館で用意してる場合も多いのでスタッフへ尋ねてみましょう。

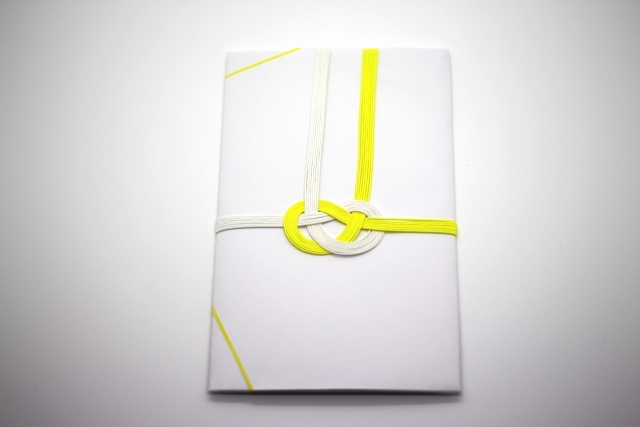

香典袋として一般的に広く使われてるのは、水引きの色が黒白の不祝儀袋です。水引きの結い方は「結び切り」もしくは「あわじ結び」を用い、「結び切り」は「重ねて起こらないように」、「あわじ結び」は「末長く付き合う」という意味が込められてます。

「結び切り」はこちら下記の画像になります。結び目がしっかり結ばれてますね。

そして下記が「あわじ結び」。市販されてる香典袋の多くが「あわじ結び」です。

弔事で使える水引は、この他にも双銀、藍銀、黄白の結びきりがあります。

水引の色が双銀の場合↓

水引の色が藍銀の場合↓

水引が黄白の場合↓

香典は、本来は「薄墨」を使って書きます。

意味合いは、故人の死を悲しみ涙でくれるので墨が薄くなってしまった、また急いで訃報に駆けつけたため、墨でしっかりと書く時間が無かったと言われています。

実際に葬儀の場に20年間携わらせて頂いている私の経験からいえば、実際に薄墨で書かれてる方は少ないのが現状です。

普通の黒墨でも「縁起が悪い」と受け取られることはなく、逆に字が読みやすいメリットもありますので、あまり気にされることではないと思います。

また、薄墨を全く使わない地域も全国各所にあります。もし心配な場合は、葬儀が行われる葬儀会館へ問い合わせてみると良いでしょう。

表書きの書き方

| 仏式(浄土真宗以外の宗派) | 御霊前、御仏前、御香典、 |

| 仏式(浄土真宗) | 御仏前 |

| 神道 | 御玉串料、御榊料、御神前、御霊前 |

| キリスト(カトリック) | 御花料、御ミサ料 |

| キリスト(プロテスタント) | 御花料、献花料、弔慰料 |

| 創価学会 | 香典の儀は現在行なっていません。 |

| 無宗教 | 御霊前、御香典 |

浄土真宗では故人は亡くなった直後に極楽浄土へ行かれて仏になると考えます。ですから同じ仏式でも浄土真宗の場合は「御仏前」となります。

無宗教の場合は、御霊前、御香典と凡用性の高い表書きを使うと良いでしょう。

中袋の書き方

多くの香典袋は二重構造になっており、同封されてる中袋に実際のお金を包み、金額や住所を記入します。

中袋の表面…金額を記入

中袋の裏面…名前・住所を記入

※金額も名前、住所と同様に裏面へ記入する香典袋もあります

香典袋の裏面左下に金額、名前、住所を記入します

金額・数字の書き方

香典袋に金額を記入する際は、旧字体「金一萬圓」「金参仟圓」で書く風習がありました。

今の時代は、従来通りに記入してる方もいれば、普通に記入してる方も多いですが、私はこの点はこだわる必要はないと考えています。

理由は、従来の葬儀といえば近所の方々が受付係を手伝っていましたが、現在は家族葬がかなり増えているからです。

実際に受付係をされる方が親族の高校生・大学生のケースも多く、低年齢化しています。

例えば、学生さんや会社関係の若年層の方が受付をされた場合、「金参仟圓」「金伍仟圓」は普段見慣れていないため、間違えてしまう可能性があります。

そういった理由から、金額・数字は普通に記入して問題ありません。

「香典」の風習は香の代金として、お金を包むようになったのが始まりです。そのため、香典袋に香典を包む際は、新札ではなく旧札を使うのがマナーとされています。

先程説明した薄墨の意味合いと同じく、「急いで訃報に駆けつけたので慌てて用意したので新札は用意出来なかった」という意味合いになります。ちなみに結婚式の場合は逆となり、予め用意出来ますから新札がマナーです。

どうしても新札しか用意出来ない場合は、一回お札を折ると良いでしょう。

お札を入れる時、お札の数は1、3、5がよく利用されます。また、5の次は10を使うのが一般的です。

6、7、8、9は余り利用されず、避けるべき数字は4(死)、9(苦)です。

1、3、5、10の中から選ぶと間違いありません。

お札の向きにも注意しましょう。複数枚入れる時は向きは統一します。その他は特にこだわる必要はありませんが、正しい作法もありますのでお伝えします。

香典袋は裏側から開けます。香典袋を裏から開けてみた人の印象が一番良くなるように気配りをします。

裏側から見た時にお札が表になるようにします。福沢諭吉などの肖像画は下になるようにします。裏側を表だと思って用意すると自然に出来ると思います。

贈り物をする際に日本人はむき出しの状態ではなく、風呂敷など何かに包んで持参する風習がありました。

葬儀では下記のような儀礼用の絹布を袱紗(ふくさ)が用いられています。

袱紗は様々なカラーの商品が販売されています。

葬儀で選ばれるカラーはグレーや紺、緑、灰青、紫などの寒色系です。その中でも紫は慶弔両用で使えますので、一つ持っていると重宝します。

袱紗は葬儀場での必需品ではなく、持っていなくても目立ったり、恥をかくことはありませんので、ご安心ください。

持っていると便利なメリットとしては、男性は香典を袱紗に包んでスーツの内ポケットに入れると、香典袋が折れ曲がる心配がないことです。

特に社会的地位の高い方、慣習に習った作法を心がけたい方は、受け取る側に対して「礼を尽くす」という礼儀になりますので、持っておきましょう。

袱紗を販売している店舗は、礼服を揃えているデパート・百貨店、東急ハンズ、大型の文具店があります。

高級なもので3千円〜1万円台から、手頃に用意したい方は100円ショップでも購入できます。

今夜中に用意しなければならない時は遅くまで営業しているドンキホーテが便利です。

掛袱紗

昔からある最も正式な袱紗と言われてます。四隅に亀房がついていて、開くと正方形になります。しかし現在はあまり利用されていません。理由としては、葬儀場にお金を持参する場合には適していないのが実情でしょう。

台付き袱紗

台付き袱紗には、文字通り袱紗に台がついており、台の上に香典を置きます。その後は風呂敷で包むだけなので初めての方もカンタンです。

爪付き袱紗

香典袋を包んだ袱紗に留め糸と爪がついていて、袱紗が崩れない工夫がされています。

金封袱紗

現代の最も主流なカタチがコレです。コンパクトで長財布のように使えます。香典袋を挟んで折りたたむ必要がなく、スーツの内ポケットや鞄のポケットに入れても崩れません。

1.袱紗の開きが左側にくるようにする

お金を包む時は弔事は左側から、慶事は右側からです。

2.表書きが読める向きに香典袋を入れて、袱紗を閉じる

葬儀場の受付で渡します。

1.「この度は誠にご愁傷様でございます」などとお悔やみを一言述べてから、一礼します。

2.袱紗を取り出す

3.袱紗から香典を出す

4.香典の表書きが相手に読める向きで、袱紗(ふくさ)の上に置き、「御霊前にお供えください」などの言葉を一言添えて、両手で差し出す。

5.一礼する

注意点

※受付が無い場合は?

葬儀社スタッフに尋ねると案内してくれるはずです。

会社関係者、学校関係者の場合は、代表して数名が式へ参列するケースがあります。

この場合、代表者が参列できなかった人の分まで、香典をまとめて持参する場合が多いのですが、タイミングを失い、渡せなくなることも…。

このような事態には、ご遺族に連絡をして「後日、お渡ししてもよろしいでしょうか」と伝えると良いです。

また、遠方により参列できない方も「郵便書留でもよろしいですか」と尋ねておくとよいでしょう。

遺族としては、香典をいただいたら、あなたはお客様になります。お客様を手ぶらで帰すわけにはいきません。会葬お礼を渡したいとなるはずです。

遺族側の準備もありますので、急に突然自身の都合がついたからと訪問するのは避けたほうが無難です。前もって連絡することが相手への配慮となります。

ポイント1

それぞれの金額、名前、住所がわかる用紙を香典袋の中に同封すると簡単です。一人一人の名前を香典袋に手書きで記入する必要はありません。50名になると書ききれなくて大変です。

最低限の情報である「金額、名前、住所」を記載すれば、書式は何でも構いません。企業で多くの人がいる場合、Excelの一覧表が便利です。

ポイント2

複数の連名では、表書きに「○○株式会社有志一同」「○○学校教職員有志一同」「友人一同」などと記載します。

連名にせずに起きたトラブル事例

Aさんは会社の代表として、職場の同僚・部下の香典を30人分持参しました。それぞれ別々の香典袋に入っており、合計30袋を受付に出しました。

大変なのは受付係です。目の前にはAさんだけですが、30人並んでるのと同じ状況になりました。Aさんだけでなく、後ろに並んでる方も長時間待たされることに…。

このような手間を省くために、複数人は連名香典袋で出すことが推奨されています。

例えば、香典袋の中に「Excelで制作した一覧表」を入れておけば、受付係は中身の確認はすぐに終わります。全員分の「名前」「住所」「金額」が書いてあるからです。

合計金額だけ確認して、会葬お礼品を30個用意すれば完了です。

受付係の時間を短縮して、周囲に迷惑をかけない為にも、複数人の香典は連名で一つの袋にまとめ、全員の「金額、名前、住所」を記載した表を添付するようにしましょう。

ポイント1

会社としての香典は「会社名」と「代表取締役○○」と代表者の名前で出しましょう。領収書は、受付係に伝えると用意してくれます。

ポイント2

社長の代理で参列する場合、会社に領収書と会葬お礼品を持ち帰ります。会葬お礼品に付いてる会葬礼状は、葬儀が行われたことを証明する資料にもなりますから、忘れずに持って帰ったほうが良いです。

ポイント1

香典を遺族がお断りしてる葬儀もあります。この場合、無理に受け取ってもらうことはしないようにしましょう。

「受け取れません」「そこを何とかお願いします」と押し問答する場面を、筆者は何度も見てきました。遺族はたとえ一人でも受け取ってしまえば、他の方にはお断りしてるわけですから、その方々への罪悪感を感じてしまうようになります。ですから無理に受け取っていただくことはしないほうが良いです。

ポイント2

例えば、花を贈る。葬儀場へ設置する供花や葬儀後に自宅へお供えする花でも良いと思います。

他にも葬儀であれば弔電を打つ、葬儀後であれば御供え物を「御仏前」の熨斗をつけて贈る方法もあります。果物やお菓子が主流ですが、故人がお酒が好きだった方であれば、お酒でも構わないと筆者は思います。

香典を郵送する場合、郵便書留で送るのが一般的です。ここで気をつけないといけないのが、「葬儀に間に合うかどうか」です。

ここで、毎年のように必ず起こる一例を紹介します。

例1 葬儀の日までに届くと思い、間に合わなかった事例です。その方は、香典を通夜日のお昼頃に、郵便書留で自宅宛に郵送されました。

ところが、ご遺族は不在で数時間後、葬儀社の事務所に届いてしまい、葬儀の日に葬儀場に間に合わなかったケースです。

例2 葬儀も終わって、疲れ果てて帰りたいにも関わらず、現金書留を受け取るために葬儀会館で長時間待たされてしまったケースもありました。

ポイント1

葬儀社へ電話をして「香典を現金書留で送りたいのですが」と相談しましょう。遺族がいつまで葬儀場にいるのか、帰宅時間を尋ねておきます。

ポイント2

いつ届くのかを確認しましょう

到着時刻を確認して、葬儀場へ郵便書留で送るのか、それとも自宅宛にするのか相談しましょう。

ポイント3

香典には送る期限は設けられていません。無理に葬儀が終わるまでに届けようとしないことが大切です。遺族にとっては後日に自宅へ届く方が安心という方もいらっしゃいます。

身内だけで家族葬を行う場合、香典をどうしたら良いか悩まれるケースもあると思います。

ポイント1

後日お会いする機会があるのであれば、その際に香典を渡し、お会いする機会が無い場合は、郵便書留で送りましょう。

穏やかな日常の中で突然起こる「家族の死」は、言葉では表せない程のショックな出来事です。

家族の死に直面して、ショックと動揺で正常心を保つことができない場合でも、通夜と葬式での挨拶をしなければならないこともあります。

この記事では、初めて喪主を務められる方に向けて、いつ、どこで、どのような挨拶をすべきなのか、時系列で場面ごとにまとめてみました。

少しでもご負担が軽減されればとの願いを込めて執筆しましたので、お役立ていただけましたら幸いでございます。

では場面別に時系列で挨拶の例文をみていきましょう。

お葬式では、儀式の最後にスピーチをするだけでなく、様々なタイミングで挨拶する場面があります。

まずはお通夜の日に行う挨拶です。

どのような葬儀にも対応できるように一般参列者が来られる葬儀を想定しています。

もし「私の場合は家族葬だから受付がありません」、「私達の葬儀は通夜振る舞いがありません」などの場合は、該当する箇所は飛ばして読み進めてください。

■場面・・・受付係が到着した時

■受付係の方々へご挨拶しましょう、立ち話でOK

■挨拶例文

「ご多用中にもかかわらず○○の通夜にお越しいただきいただきありがとうございます。急なことで困ってたのですが、皆様のおかげで本当に助かりました。今日、明日とどうか宜しくお願い致します。」

■場面・・・通夜式が始まる前、寺院が到着後

■寺院の控室へご挨拶に伺います。その際にお布施をお渡しする地域もありますし、葬儀が終わって後日お渡しする地域もあります。

■挨拶例文

「ご多用の中、今日はどうもありがとうございます。○○様にお越しいただいて、故人もさぞよろこんでいることと思います。

今日は宜しくお願い致します。」

■場面・・・通夜式の最後(導師が退場後)

■ご参列の皆様へ向かってマイクでご挨拶します。

■挨拶例文

「本日はご多用中にもかかわらず、○○の通夜にご参列くださいまして、誠にありがとうございました。

皆様方にお越しいただき、故人もさぞ喜んでいることと存じます。

明日のお仕事にもお差支えがおありでしょうし、これより身内の者でささやかに通夜を営みたいと思います。

本日はご多用中、ご参列いただきまして、誠にありとうございました。」

■場面・・・振る舞いの食事が始まる前

■親族が揃ったらご挨拶します。

■挨拶例文

「本日は本日はお忙しい中、わざわざお越しいただきましてありがとうございました。

皆様方においでいただき、○○も大変喜んでいることと存じます。

ささやかですが食事を用意させていただいてます。

供養のためにも是非、おくつろぎになって、召し上がっていただきたいと存じます。

本日はありがとうございました。」

■場面・・・受付係が到着時

■葬儀の日も受付係の方々へご挨拶。立ち話でOK

■挨拶の例文

「本日もお運びいただきありがとうございます。引き続きお時間とお手間を取らせて恐縮でございます。

本日もどうか宜しくお願い致します。」

■場面・・・葬儀が始まる前・寺院が到着後

■葬儀の日も寺院専用の控室へご挨拶へ伺います。その際にお布施をお渡しする地域もありますし、葬儀が終わって後日お渡しする地域もあります。

■挨拶例文

「ご多用の中、今日はおいでいただき、どうもありがとうございます。

皆様方においでいただき、亡き○○も喜んでいることと思います。今日は宜しくお願い致します。」

■場面・・・葬儀の最後・弔電の拝読が終わった後

■葬儀閉式に際して、ご参列の皆様に向かって

■挨拶例文

「本日はご多用のところ、○○の葬儀、告別式にご参列を賜りまして誠にありがとうございました。

故人、生前中は皆様より格別なご厚情ご愛顧を頂きましてありがとうございました。(続柄)は○○年頃から○○を患ってました。

私ども一同もあらん限りの看護をいたしましたが、○○月○○日、看護の甲斐もなく満○○歳で他界致しました。

本日は皆様からご丁重なるお見送りを受け、亡き○○も大変喜んでいると思います。

残されました家族・遺族一同にも、亡き○○同様に、変わらぬお付き合い・ご指導を心よりよろしくお願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。」

■場面・・・霊柩車に乗る前

■ご参列者に向かってご挨拶(簡単な一言で結構です。)

■挨拶例文

「本日は皆様、どうもありがとうございました。」

■場面・・・初七日法要が終わったあと

■寺院の控室へ伺いへ挨拶を行います。この際にお布施をお渡しする地域もあります。

■挨拶例文

「昨日、本日とご足労いただきありがとうございました。おかげさまで無事に終えることが出来ました。些少ではございますが、どうぞお納めください。」

■場面・・・精進落としの始めと終わり

■親族の皆様へ向かって行います。簡単で結構です。

■食事を始める前の挨拶例文

「本日はご多用の中、(続柄)のために最後までお付き合い頂き、大変感謝しております。

おかげさまで滞りなく葬儀を済ませることができました。

ささやかではございますが、精進落としの膳を用意させていただきました。

故人を偲びながら、おくつろぎ頂いて、召し上がっていただければ幸いです。どうぞ、お時間の許す限りごゆっくりおくつろぎください。」

■食事が終わる時の挨拶例文

「昨日から本日までご親族の皆様にはご多用中の中、遠路はるばるお越しいただき、○○の葬儀に多数お集まりいただきまして、 誠にありがとうございました。本日はこれで終了とさせていただきたく存じます。

○○がいなくなるので寂しくなりますが、家族で助け合いこれからも頑張りたいと思いますので、どうかこれからも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。」

続いては、はじめての挨拶でもスムーズに行うコツをご紹介したいと思います。

筆者は業界で20年以上に渡り、葬儀のお手伝いをさせて頂いておりますが、実際の現場では、挨拶はメモを読みながら行われています。

挨拶の例文メモは葬儀社から渡されますので、そのメモを見ながら挨拶すれば問題ありません。ご自身でオリジナルの言葉を考えなくてもよいのです。

実際のところ、通夜式・葬儀はかなりスピーディーに進んでいきます。プレッシャーや周囲の目はお気になさらずに、例文をそのまま活用してOKです。

万が一、当日に例文メモを忘れてしまった場合は、葬儀担当者に伝えれば、予備のメモを渡してもらえますが、用意していないケースもあるので要注意。

式場へ移動する前に挨拶例文のメモは忘れてないか、再度確認をしましょう。

一般的に葬儀の挨拶は「喪主」によって行われますが、式進行上では「喪主挨拶」ではなく「親族代表挨拶」になります。

そのため、配偶者の奥様が喪主を務めて、喪主の奥様はご長男の隣に立ち、ご長男が挨拶を行うケースもよくあります。親戚の本家の叔父様のケースもありました。

「親族代表挨拶」ですから、喪主は挨拶の際に参列者に向けてお顔を見せて、一礼をすることで、非礼にはなりません。

家族の死に直面した後に、大勢の前で挨拶をするのですから、誰でも緊張して、頭が真っ白になって、言葉が浮かばなくなるのも無理はありません。

人によっては、早口になってしまったり、黙り込んでしまう方もいらっしゃいますが、挨拶はゆっくり話すことを心がけましょう。

挨拶の例文をそのまま読んで問題ありませんが、故人の生前のエピソードを紹介すると、より「故人らしさ」を伝えられるので、より感慨深くなります。

参列の皆様は職場の仲間や町内、親戚付き合いといった関係です。

故人の家族との姿や思い出、人柄、尊敬している所を紹介することで、参列者が知らない故人の良さを知ってもらうことができるでしょう。

その場に集う皆様が故人への思いを共有し、より良い葬儀になるでしょう。

挨拶に入れておくべき最低限の例文は含まれていますので、例文をそのまま使って問題ありません。

例文に含まれてるのは…

参列者に対して自分自身が故人とどういった関係なのか、配偶者なのか、長男なのかを挨拶の前に伝える必要があります。例「親族を代表して(続柄)○○○○がご挨拶をさせていただきます」

葬儀の司会者や葬儀社が冒頭で紹介してくれる場合は、自ら関係性を紹介する必要はございません。

例文では「本日は、ご多用中にも関わらず、ご参列をいただきまして誠にありがとうございます」という部分です。

例文では「故人、生前中は皆様より格別なご厚情、ご愛顧をいただきありがとうございました」という部分です。

例文の「満○○歳で他界致しました」という部分のあとに、故人との思い出話しや生前の心温まるエピソードをつけ加えてみましょう。

例文では「私どもはまだ未熟でございますが、故人の教えを守り精進していく所存です。今後も残された家族一同へも故人同様のご厚情を賜りますよう一重にお願い申し上げます。」という部分です。

挨拶において気をつけたいマナーもご紹介したいと思います。

葬儀の場では「忌み言葉」というものがあります。ご遺族を傷つけず、縁起を担ぐために、葬儀では「忌み言葉」を避けるのがマナーとなっています。

重ね言葉

不幸を繰り返さないという意味で重ね言葉は使わないというものになります。

下記に具体的な例を記載してますのでご覧ください。左側の言葉が重ね言葉の悪い例になりますから、右側の言葉に言い換えて使うようにしましょう。

| 重ね言葉 | 言い換える言葉 |

| 重ね重ね | 深く |

| くれぐれも | 十分に |

| 重々 | よく |

| ますます | もっと |

| どんどん | たくさん |

| 日々 | 毎日 |

| いよいよ | 一段と |

| 次々 | 立て続けに |

| 近々 | 近いうちに |

| たびたび | よく |

死や不幸を連想させる言葉

忌み言葉は死や不幸を連想させるため、遺族を傷つけてしまわないように、葬儀の場でも避けられています。

他にも、数字の「四」は「死」を、「九」は「苦」を連想させるため、避けるのがマナーです。

下記を参考に言い換えをしてみてください。

| 忌み言葉 | 言い換え |

| 死亡 | ご逝去 |

| 存命中 | 生前は |

| 急死 | 突然のこと |

| 再び | 今一度 |

| 引き続き | これからも |

| 次に | 新たに |

喪主の挨拶は、葬儀社から渡された定番の例文メモを頼りにして頂いて問題ありません。

オリジナルの文章を考えなくても、例文を読み上げるだけで構いません。

人前で話すことが苦手な方は、例文を持って挨拶をおすすめします。

マイクを前にすると緊張しますが、ゆっくりと話せば、相手へ気持も伝わります。

また、喪主が挨拶を行わない場合は、代わりに挨拶をする人の隣に立ち、挨拶する方と一緒に参列者へ向かって一礼をしましょう。

お葬式に長く携わらせていただいた中で、私はこれまで数多くのご挨拶を聞く機会がありました。

こちらも思わず感極まる場面もたくさんありました。

亡くなった奥様との思い出をお話されるご主人が、思い出をたくさん言葉に詰まりながらも話されていたお姿には心を打たれます。

結婚当時の思い出の曲を流しながら、「また次の人生でも一緒だぞ」とマイクを通して亡奥様へお話された喪主様の姿は今でも印象に残っています。

通夜式・葬儀は深い悲しみの中での挨拶ではありますが、ご遺族にとって、その後の人生においても忘れられない思い出の一日にもなります。

人前で話すことで、「上手に話そう」、「社会人として恥ずかしくないように話そう」などの気持ちが働くのは自然なことですが、自然体で自分の言葉で話すというのもとても素敵なことです。

難しく考えずにありのまま、その時思ったことを自分の言葉で話すのも良いでしょう。

挨拶の中に入れておきたいポイントと、使ってはいけない言葉に注意して行ってみてください。

生きている人間ならば、誰もが訪れる「死」という瞬間。

「いつか死ぬ」という真実を分かっていても、多くの方は「自分にはまだまだ先のことだ」と思い、日常生活において「死」について深く考えることはありません。

「自分が死ぬことを考えるなんて、縁起が悪い」、「もっと明るく楽しい事を考えてたい」と思うのは当然のこと。

やはり人間は楽しい事を考えてる方がワクワクするものです。

しかし、自分や家族が亡くなる前に、万が一の事態を想定して、事前に葬儀の相談と準備をしておけば、突然の死にも慌てずに、予算内で葬儀を進めることができます。

私は葬儀業界に約20年間携わり、葬祭ディレクターとして、約1万件以上の葬儀を管理監督した実績がございます。

多くの喪家様のお手伝いをさせて頂いて学んだことは、事前に葬儀の準備をされていたご遺族様のケースとそうでなかったケースには大きな違いがあるということです。

今回は、葬祭ディレクター1級の資格を持つ葬儀のプロである私が経験を踏まえて、予め葬儀の準備をしておくべき5つの理由とメリットを分かりやすく解説していきます。

葬儀といえば、ご高齢の方が寿命を迎え人生を締めくくるイメージがあるかもしれませんが、実際の葬儀の現場は異なります。

長寿による老衰で人生の最後を迎えれれた方は多いですが、交通事故によって突然亡くなられたり、若くしてガンでお亡くなりになられた方もいらっしゃいます。

どんな状況であっても、ご遺族の方は「もっと生きていて欲しかった」と葬儀の現場では深い悲しみに包まれています。

人生の一大イベントには進学・就職、引越し、結婚、車や住宅を購入するなど、色々ありますが、そのほとんどは自分で計画して、決定することができます。

新生活が始まる時はワクワクしますので、悩んでいる時も楽しいですし、準備を進めていく過程も希望に満ち溢れているはずです。

しかし、葬儀だけは違います。

突然、前触れもなくあなたの目の前に現実となって現れるのです。

家族の死の原因はケースバイケースですが、どんな場合でも遺族は亡くなった事実が信じられず、驚きと動揺、ショックで冷静に決断することができない状況です。

つまり、人の死は突然やってくるので、遺族は心の準備もできないまま、気が動転している状況にあります。

そんな中、葬儀の準備に向けて、多くの決断を迫られることになるのです。

家族の死という現実を受け入れられない心境のまま、葬儀社を探して手配をし、葬儀費用を用意して…と慣れないことを淡々と進めていく必要があります。

日本は高齢化社会ですから、病院や施設で最期を迎えられる方が多いですが、近年は自宅で亡くなるケースも増加傾向にあります。

いずれにしても、医師から死亡判定が出されると、「これから葬儀社を手配してください」と促されますので、バタバタと慌ただしく準備を進めることになるのです。

家族が亡くなり「葬儀社を手配してください」と急に言われても、葬儀社はどこに頼めばよいのか、どうやって探すのか、まずはじめに困ることになります。

一般的な葬儀社の探し方

上記のような方法で、葬儀社を短時間で決めていく必要があります。

葬儀社を決めた後の流れは、葬儀社に電話をすると約1時間程で到着しますので、寝台車にご遺体を乗せて、葬儀会館や自宅まで搬送してもらいます。

その一連の流れの最中も、ご遺族の方は夢を見ているようで、現実に起きているか実感はなく、ショックと動揺の中、淡々と事が進んでいくのです。

葬儀社によって搬送が無事に終わると、葬儀社のスタッフから、今後の葬儀について日程や予算など、様々な項目を決定する打ち合わせが始まります。

ここから、いわゆる「葬儀の打ち合わせ」が始まります。ここで2つ目の困った事に直面することになります。

葬儀の打ち合わせとは、具体的には、葬儀の日程、場所、参列範囲、予算などがあり、どれも大切な決定事項ばかりです。

葬儀を行う上で、遺族側の最高責任者を務める人を「喪主」といいますが、多くの場合、人生において平均1回もしくは2回は喪主をすると言われています。

人はそう何度も喪主をする経験はありませんので、ほとんどのケースでは初めての経験となります。進め方や段取りは分からず、迷ってしまうことは多いです。

家族の死という突然訪れた悲しみ中で、葬儀に向けて、葬儀社のスタッフと話し合いをしながら、短期間で重要な決断をすることになります。

この「短時間で」というのが大切なポイントです。葬儀は2〜3日後に控えていますから、悩んでいる時間はなく、テキパキと素早い行動力が求められます。

しかし実際は、打ち合わせで葬儀が決まらず、親戚に詳細を伝えることができない、お金の工面に時間がかかり、段取りが進まない、といったケースが多いのです。

このように、生前に葬儀の準備を全くしていないケースでは、段取りがスムーズに進まずに、葬儀社に完全にお任せするという丸投げ状態になりがちです。

自分では何も決定せずに、葬儀社にすべてお任せすると、葬儀が終わった後に、後悔することになりかねません。

葬儀社はプロですから、葬儀自体は任せておけば確かに葬儀は心配ありません。

例えば、家族10名だけに知らせる家族葬でも、ご近所や知り合いも参列する一般葬でも、葬儀社は契約内容通りに事を進めますので、葬儀自体は進んでいくはずです。

しかし、すべての決定権を葬儀社にお任せした場合、ご遺族は葬儀の後に「あぁすれば良かった」「こうすれば良かった…」と後悔する可能性があります。

商品やサービスを購入する際に、ネットで口コミで高評価の商品を購入すると、思っていたよりも満足できなかったというご経験はありませんか。

口コミが良いからという理由で購入しても、満足感は人によって異なり、個人差があるのです。

それは葬儀にも当てはまります。

ご遺族様側で、生前に葬儀の準備をしていれば、葬儀社に要望をしっかりと伝えることができ、後悔することなく、満足度の高い葬儀を行うことができるでしょう。

葬儀を後悔することがないように、前もって葬儀について相談しておく事はとても大切な事だと思います。

通常、どこの葬儀社でも葬儀の事前相談は無料で行っています。

葬儀の事前相談で得られるメリット

葬儀社を比較できる。依頼業者を決めておけば、万が一の事態でも慌てない

前もっての相談であれば、自由に葬儀社を比較することができます。

実際に足を運んで施設を見学することもでき、料金体系だけでなくスタッフの人柄も知ることができます。

一度見ていれば当日のイメージがしやすいです。初めての場合は全てが未知の体験になりますから、大きな違いだと思います。

何を準備しておけば良いのか知ることができます。

予め、葬儀にかかる費用の概算が把握できれば、お金の心配も軽減されると思います。

ネット検索すれば、葬儀費用の相場や葬儀社別にプランも知ることは可能ですが、広告に掲載されているプランは最安値プランがほとんどです。

実際に葬儀社に見積もりしておけば、必要な予算が分かりますので安心です。

葬儀のプロである私の経験上、前もって葬儀の準備をしていた方と全くしていなかった方では、葬儀の満足度が大きく変わっていると実感しています。

事前準備をしていたご遺族様は予備知識があるので、自分がやるべきこと、葬儀社にお任せすることの整理できているように見受けられます。

今後の流れが見当付くというのは安心感に繋がり、心に余裕が持てます。それはご自身だけでなく、周りの親族やお子様にも伝わるものです。

予め事前相談をしておく事で、葬儀の段取り・流れがわかりますので、できることは自分で進めれば、予算を抑えることもできます。

事前相談ではお返しの返礼品を実際に確かめたり、他の葬儀社と相見積もりしたり、葬儀の内容をしっかり検討する時間を確保できるのです。

葬儀の事前相談を行うと、葬儀社はお客様の氏名、住所、家族構成、葬儀への要望などを記録に残します。

決して営業目的に個人情報を集めているのではなく、将来、葬儀が発生した時に葬儀への要望を把握しておき、ご遺族の意向に沿ってスムーズに進めるためです。

家族の死に直面して、精神的に不安定なご遺族様にとって、予め自分たちの意向を理解してくれてる葬儀社はどんなに頼りになる存在になるでしょう。

前もって優秀な葬儀担当者を見つけておけば、ご遺族の気持ちを汲んでいるので、いざという時に安心感があります。

しかし、葬儀の事前相談をしなかった場合、また相談したにもかかわらず記録が残っていない場合は「初めまして」と失礼な挨拶から始まってしまいます。

そのため、ご家族の意を汲んで少しでも心にご負担がかからないようにとの思いで対応してくれる葬儀社に依頼すると安心です。

基本的に葬儀社の事前相談は24時間受け付けています。緊急の場合は、夜間に電話しても事前相談できる葬儀社を利用すると良いでしょう。

しかし、時間的に猶予がある場合は、できるだけ実際に葬儀社へ足を運び、葬儀社のスタッフと直接話し合いの場を設けることが望ましいです。

スタッフにゆっくりと話を聞いてもらい、納得するまで相談するにはアポ無しではなく、電話で日程を決めてから訪ねるようにしましょう。

葬儀会館は気軽に立ち寄れないイメージがあると思いますが、無料の事前相談は多くのメリットがあります。

どうぞご遠慮なく足を運んでみてください。

そこで対応がよくない葬儀社だった場合は、依頼先の候補から外せば良いのです。

最近は、数年前から事前に葬儀社の候補を決めて、各社の話を聞いてから慎重に葬儀社を決めたという方も増えてきました。

労力はかかりますが、複数の話を聞くことでより葬儀の理解が深まり、葬儀担当者のレベルの違いも感じられると思います。

今の時代、安いから品質が悪いは通用せず、それは葬儀業界も同様です。

事前相談では、葬儀プランの金額を比較するだけでなく担当者の親切度合いなども比較してみてください。きっと驚くほど違いがあるかもしれません。

広島の方であれば、広島自宅葬儀社へご相談ください。

広島県内全域で自宅葬・家族葬のお手伝いをさせていただいている専門葬儀社です。

どんなご要望にも耳を傾け、誠心誠意アドバイスさせていただきます。

葬儀でお寺様へ渡す「お布施(おふせ)」については、不透明な部分が多く、金額相場など準備の仕方について悩まれる方も多いのではないでしょうか。

お寺様は「金額はお気持ちで」とおっしゃり、葬儀社はお布施の相場は宗教によって相場が異なるだけでなく、お寺によっても異なるため、アドバイスをしづらい、ご家族はお寺に金額を直接尋ねることに躊躇される場合もあります。

このように、様々な要因が重なってお布施は不透明でわかりづらいと感じる方が多くなっています。

この記事では、世間であまり知られていないお布施について、宗教別に金額相場、袋の表書きの書き方、お金の入れ方、お布施を渡すタイミング、作法までをまとめて解説してまいります。

少しでもお布施に関するお悩みが解けたら幸いでございます。

相場などの説明に入る前に、そもそもお布施とはどんなものなのか、解説します。

葬儀の「お布施」は正式に「布施(ふせ)」といいます。

一般的に「お布施」とは、葬儀など仏事の際に読経をしていただいたお礼に包むお金という解釈をされていますが、仏教においては、全ての宗派において主要な修行の実践項目の一つであって、以下のような3つの目的があります。

・「財施(ざいせ)」金銭や衣服食料などの施しをすること

・「法施(ほうせ)」仏の教えを説くこと

・「無畏施(むいせ)」災難などに逢っている者を慰め恐怖を取り除くこと

現在、葬儀の場でお布施と呼んでいるのは布施の中の「財施」なのです。

読経の謝礼というイメージがあるかもしれませんが、本来は読経の謝礼ではなく、「財施」という仏弟子の修行の一つの行為なのだと頭の片隅にでも覚えておいていただければと思います。

現代では、お布施とは葬儀や仏事などでの読経をしていただいた謝礼で渡すお金と認識されてます。

しかし先ほど述べたように、本来は読経の謝礼ではないので、お布施の金額に相場はなく、個人の判断という暗黙の了解が長年続くことになりました。

寺院から「お気持ちで…」と言われても、世間一般ではお布施の金額相場は曖昧でわかりずらく、「金額の検討つかない」と悩まれる方がほとんどでした。

葬儀社という中立の立場だった私には、お布施の解釈は両者の間で温度差があったように感じています。

また、葬儀の管理者としての私はご遺族様にお布施の金額を話せば寺院にお叱りを受けることになり、逆にお布施の金額を伝えなければ、遺族様から不親切だと思われるため、やりにくいのが本音でした。

しかし、現代は分からないことはネット検索をすれば、簡単に多くの情報が手に入ります。布施の不透明さはますまず理解されづらいものとなったのです。

このような時代の変化によって、近年は寺院側がお布施の相場を葬儀社に対して示してくれるところも多くなりました。

「ご遺族から尋ねられたらこちらで案内してください」と相場を開示してくれるようになったので、私もお布施の金額相場も一般の方に説明しやすくなりました。

次項ではお布施の金額相場からご説明させていただきます。

葬儀の気になるお布施の相場をご説明させていただきます。

一括りでおよそいくら位かかりますと言いたいところですが、誤解を招く恐れがあるので、宗教別に大きく4つに分けてご説明させていただきたいと思います。

・仏式 浄土真宗のお布施

・仏式 浄土真宗以外のお布施

・神道の場合

・キリスト教の場合

よくインターネットで探されると出てくる葬儀のお布施の全国平均には「お布施」と「戒名料」が合算されてることがほとんどです。

葬儀では、お布施+戒名料=葬儀で必要なお寺様へ用意する金額となる場合が多くあります。

ですからお寺へ支払う金額の相場を知るには、お布施の相場、戒名料の相場をそれぞれを分けて知ると理解が深まります。

金額相場が大きく異なる要因は下記の2つにあります。

■戒名

戒名は仏弟子になる際に授かるお名前でランクがあり、ランクによって文字数が異なってまいります。

一般的な「信士」「信女」であれば5万円〜10万円、位の高い「院居士」「院大姉」などは30万円〜50万円となります。

つまり、どんな戒名にするかでお布施の金額が全く変わってくるのです。

仏式でも浄土真宗であれば、戒名自体が存在しないため、戒名料は不要となります。これだけで大きく違います。

■お勤めするお寺様の人数

二つ目の要因として葬儀にお勤めいただく寺院の人数で決まります。お寺が1人なのか、2人なのかによって、用意するお布施の数が異なります。

当然1人分のほうがお布施は安くなります。家族葬が増える中、お寺の人数も1名で読経というケースも昨今増えてまいりました。

予算が厳しい方はお寺を1名で依頼するのも一つの方法です。

このようにどんな戒名にするか、お寺の人数をどうするかで同じ地域内でも金額は大きく異なってきますので、参考にしていただければと思います。

前述しましたように、浄土真宗は、戒名自体が存在しませんが、代わりに「法名」を仏弟子になった際に授かります。一般的な法名は無料で授かることが出来ますので、代金は不要です。そのため他の宗派よりもお布施で用意する金額の相場が低くなる場合が多いです。

法名にもランクがあり、格の高い法名として「院号法名」があります。この場合、金額相場は20万円〜30万円となります。

現在、院号法名を付けられる方は、5%弱だと思われます。

このように仏弟子になる際の法名にはお金がかからない点から、浄土真宗はお布施だけを用意すれば良いとなります。お寺が1名の場合の相場は20万円を見ておけば十分です。2名の場合は、副導師、役僧分のお布施を加えて20万円〜30万円を目安とすると良いでしょう。

浄土真宗以外の仏式での葬儀ではお布施に加えて戒名料が必要となります。戒名料は格によってもお寺や地域性によっても宗派によっても異なります。お寺に直接伺って相談することをおすすめします。

お布施についてはお寺の人数で決まる述べましたが、浄土真宗以外の宗派では基本的に2名とする場合が多いです。家族葬が増え1名の葬儀も増えてきましたが、依然2名が基本と考えておいたほうが良いでしょう。

葬儀の場で鳴り物を使う事が多いため、1人ではお勤めが厳しいためです。

お布施の相場は25万円〜35万円。戒名の相場は5万円〜50万円となります。

神道の場合、こちらはお布施に代わり「御礼」を渡します。相場は一式で20万円〜40万円で仏式と大きく変わることはないでしょう。

仏式で言う戒名や法名はありませんので、代金を用意する必要もありません。

キリスト教もお布施の代わりに「御礼」を用意する必要があります。

キリストの場合は、牧師だけでなく、式進行で演奏をお手伝いしてくださる聖歌隊の方々にお礼を含めて、一式で用意するケースが多いです。

金額の詳細は直接教会へ尋ねてみましょう。教会や聖歌隊の規模によって相場は異なりますが、約10万円〜50万円です。教会で葬儀を行う場合は、使用料も含まれてるケースが多いです。

仏式におけるお布施の相場を一覧にしてみましたのでこちらもご確認ください。

| 浄土真宗 | 他宗派 | |||

|---|---|---|---|---|

| お布施 | お布施 | 御車料 | 御膳料 | |

| 枕経 | 10,000~20,000 | 10,000~20,000 | 5,000 | |

| 通夜 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | 5,000 | |

| 導師 | 100,000~200,000 | 100,000~300,000 | 5,000 | 5,000 |

| 副導師 | 50,000~100,000 | 50,000~150,000 | 5,000 | 5,000 |

| 伴僧 | 30,000~70,000 | 5,000 | 5,000 | |

| 灰葬 | 10,000~20,000 | 10,000~20,000 | 5,000 | |

| 初七日 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | 5,000 | |

| 週参り | 3,000~7,000 | 3,000~7,000 | ||

| 四十九日 | 20,000~50,000 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |

| 祥月命日 | 3,000~7,000 | 3,000~7,000 | ||

| 百ヶ日 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | 5,000 | |

| 盆・彼岸 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | ||

| 一周忌 | 20,000~50,000 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |

| 三回忌 | 20,000~50,000 | 20,000~50,000 | 5,000 | 5,000 |

| 入仏式 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | 5,000 | 5,000 |

| 納骨 | 10,000~30,000 | 10,000~30,000 | 5,000 | |

| 墓石建立 | 10,000~50,000 | 10,000~50,000 | 5,000 | |

| 法名・戒名 | 浄土真宗では必要ありません | ご寺院に直接お問い合わせください | ||

| 院号 | ご寺院に直接お問い合わせください | ご寺院に直接お問い合わせください |

ここからは、お布施の書き方を見ていきましょう。

※お布施を包む袋は葬儀社が予め用意してくれますのでそちらをご利用ください。

表の中央に「お布施」と書き、表の中央下部には家の苗字を書きます。

中袋がある場合は、中袋の裏面に名前、住所、連絡先を記入しても良いですが、記載しなくても失礼にはあたりません。

中袋が無い場合も同じく、袋の裏面に住所、連絡先を記入すると丁寧ですが、記載しなくても問題ありません。

式の前の打ち合わせ等で、名前、住所などを予め伝える機会がありますので、表面は苗字だけでも構いません。

お布施は修行の一部なので金額の記載は必要ないという考えもありますが、個人的には金銭トラブルを防ぐために、金額を記載した方が良いと考えます。

例えば、袋に10万円包んだとしましょう。

寺院側が袋の中を数えて15万円であれば、15万円と認識しますが、遺族が用意したのは15万円だったのかどうかは遺族に直接確かめることはしません。正確には確かめることは出来ません、お気持ちの部分だからです。

このように双方が金額を確かめ合うことはなく進んでいくものなのです。

相続の観点で言えば「葬儀にかかった費用」は相続税から控除されますので遺族にとっては「お布施も葬儀にかかった費用」となります。そこで遺族がお布施の領収書を寺院側に要求するケースがあります。寺院側はこのように遺族から要求された場合に限り、領収書を発行してくれます。

この時に遺族は、自身が支払ったお布施の金額と領収書の金額が一致してるか確かめる事が出来るのです。

寺院側はお布施袋に金額が書いてない場合、中の金額を数えるだけしか出来なく、遺族が幾らの金額を用意されようとしたのかわかる術がありません。領収書を発行した後に遺族から「金額が違う!」と言われ、慌ててしまうトラブルが稀に発生しています。

例えば、遺族は15万円入れたはずだったが、実際にはお札が一枚足りなかったなど。

このようなトラブルを防ぐためにも、袋に金額を記載しておくと安心です。

不祝儀の場合は新札を避けるのがマナーと言われてますが、銀行からおろしたお金を用意というケースが多いので、新札になってしまうケースは多いです。

その場合は、お札を半分に折って新札感を失くすという方法があります。お札の向きは福沢諭吉など肖像画が表に来るようにして揃えて入れましょう。

お布施を入れる袋には幾つか種類があります。多くの場合は、葬儀社が用意しますが、ない場合は葬儀社職員に尋ねてみましょう。袋を用意が出来ない葬儀社はありません。

水引きが「黄、白」や「銀、白」など地域によって多少の違いがありますが、特に決まりはありません。

奉書紙という和紙の白い封筒に包む事も多いです。郵便番号を記入する欄など無く、無地の白封筒です。

お布施を渡すタイミングは地方によって異なりますので、代表的なものを幾つかご紹介させていただきます。

基本的に葬儀社職員が案内しますので、そのとおりに従って行えば問題ありません。

主な例

・都度、式前にご挨拶を兼ねて渡す

・葬儀の日、式前に一括で渡す

・葬儀終了後、葬儀当日に寺院へ訪問して一括で渡す

・葬儀が終わって初七日の日、直接寺院へ訪問して一括で渡す

これだけ色々とタイミングがあるのは理由があります。

例えば、葬儀では読経終了後、寺院は式場から退席しますが、その後も式自体は弔電拝読、喪主挨拶、お別れの献花、など進行して行きます。退席後に次の用事があったりする場合は、寺院もすぐに帰ります。

そうなると、遺族は式後にお布施を渡すタイミングを失ってしまうので、式前または後で寺院へ訪問するタイミングが多くなります。

寺院が出棺後に再度葬儀場に訪れる予定がある場合はその際に渡すこともできます。

個人の意見としては、現金を持ち歩くのは神経を使いますので、通夜の日は通夜のお布施を式前に渡し、葬儀の日は葬儀のお布施を式前に渡すと精神的な負担は軽減されるかと思います。

葬儀のお布施についてポイントまとめ

・包む袋は葬儀社に用意してもらう

・金額は相場表を確認して用意する

・お札の向きを合わせる

・表の中央上部に「お布施」、中央下部は「家の苗字」を書く

・渡すタイミングは地域によって異なるため、葬儀社職員の案内に従う

ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

| 運営会社 | 株式会社ラヴィシャンス |

|---|---|

| 事業名 | 広島自宅葬儀社 |

| 所在地 |

〒730-0805 広島市中区十日市町2丁目8-8 吉田ビル 1F |

| フリーダイヤル | 0120-564-594 |

| 電話番号 | 082-275-6568 |

| FAX番号 | 082-275-6569 |

| メールアドレス | info@hiroshima-jitakusou.jp |

| 代表取締役 | 廣田 篤(葬儀経験23年 厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 葬祭ディレクター1級) |

| 事業内容 | 葬儀サービス(家族葬・自宅葬)、葬送儀礼に関わる各種サービスの提供と商品の販売、終活サポート事業、WEBコンテンツ運営 |

下記の商品は、必要な方に必要数を別途ご注文いただくオプション品となります。

通夜料理・葬儀料理

会葬御礼・会葬礼状

マイクロバス

1本 12,500 円

(税込 13,750 円)

1本 15,000 円

(税込 16,500 円)

1本 20,000 円

(税込 22,000 円)

1本 25,000 円

(税込 27,500 円)

1本 12,500 円

(税込 13,750 円)

1籠 10,000 円

(税込 11,000 円)

1籠 15,000 円

(税込 16,500 円)

1籠 20,000 円

(税込 22,000 円)

通夜料理

| オードブル | 6,200円(税込6,820円)~ 内容は精進・精進落からお選びいただけます。 |

|---|---|

| お寿司盛り合わせ | 3,800円(税込4,180円)~ |

葬儀料理

| 折詰 | 1,900円(税込2,090円)~ 内容は精進・精進落からお選びいただけます。 |

|---|---|

| お子様弁当 | 1,250円(税込1,375円)~ |

返礼品

| 通夜菓子 | 400円(税込440円)~ |

|---|---|

| 会葬礼状(50枚) | 5,000円(税込5,500円)~ |

| 会葬御礼 | 700円(税込770円)~ |

供車

| ハイヤー | 18,000円(税込19,800円)~ |

|---|---|

| マイクロバス | 45,000円(税込49,500円)~ |

お花

| 花束 | 5,000円(税込5,500円) |

|---|---|

| 枕花(1基) | 10,000円(税込11,000円) |

| お別れ花(10人分まで) | 20,000円(税込22,000円) |

供花・果物籠

| 生花(1本) | 12,500円(税込13,750円) 15,000円(税込16,500円) 20,000円(税込22,000円) 25,000円(税込27,500円) |

|---|---|

| 生花(1対) | 25,000円(税込27,500円) 30,000円(税込33,000円) 40,000円(税込44,000円) 50,000円(税込55,000円) |

| 果物籠(1籠) | 10,000円(税込11,000円) 15,000円(税込16,500円) 20,000円(税込22,000円) |

樒

| 樒(1本) | 12,500円(税込13,750円) |

|---|---|

| 樒(1対) | 25,000円(税込27,500円) |

湯灌

| 美粧納棺 | 50,000円(税込55,000円) |

|---|---|

| 美粧湯灌 | 80,000円(税込88,000円) |

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。