ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

喪中ハガキとは、「今年は近親者の葬儀があったため、次の年は年賀状を送るのをやめます」と伝えるための挨拶状です。この喪中ハガキには一定のマナーがあり、またとくに家族葬を終えた時には、書くべき文章が少し違います。家族葬後に喪中ハガキを作る際のマナーをお伝えします。

喪中ハガキとは、近親者がこの年に亡くなり、喪に服している最中のため、新年のご挨拶を失礼すると伝えるためのハガキです。「喪に服す」とは、近親者が亡くなってすぐのためにお祝い事や賑やかな行事に参加しないという意味で、新年を寿ぐこともこれにあたります。「喪中」の期間は、一年間です。

近親者が亡くなった次の年の新年には、門松や鏡餅などおめでたいモチーフは家に飾りません。神社への初詣も行いません。そして、「明けましておめでとうございます」から始まる年賀状も、出さないのがしきたりです。

喪中ハガキを作るのは、一般的に2親等以内の親族が亡くなったときとされます。例えば父母や義父母、兄弟姉妹、子ども、配偶者が亡くなったときです。祖父母は2親等内ではありますが、別居の場合は出さないケースも。一方で、血縁的には遠くても、同居家族が亡くなった場合には「その家全体で喪に服す」方針から、喪中ハガキを出すことがあります。

喪中ハガキはできれば11月中に出しましょう。みんなが年賀状の準備をする前に出すイメージです。

プライベートで年賀状のやりとりをしている人には、喪中ハガキを出します。一方で、ビジネスには、個人の家庭の喪中は関係ありませんので、仕事先の相手には通年通り年賀状を出すのが一般的です。

家族葬の後は、葬儀を家族葬で終えたことの断り書きを入れると丁寧でしょう。喪中ハガキで初めて故人が亡くなったことを知る人が多いためです。

喪中につき 年末年始のご挨拶は ご遠慮申し上げます

父●●が●月●日に●歳で永眠いたしました

葬儀は故人の希望により家族葬で行いました

生前のご厚誼に深謝いたしますとともに

皆様のご多幸をお祈り申し上げます

●年十二月

(差出人氏名)

以上のように、家族葬の断り書きを入れる場合は、一般的な喪中ハガキの文面に一言付け加えなければならず、自作になることが多いでしょう。文面を自作、アレンジする際は、以下のマナーに気をつけましょう。

喪中ハガキには「、」や「。」はつけません。

一文めの文頭は一文字下げるのが文章の一般的なマナーですが、喪中ハガキの場合は、文頭を下げません。

日付は「●日」までは書きません。

「寒さ厳しい折」など、時候の挨拶は入れず、喪中であることだけを述べます。

親しい人に対しては、手書きで「また来年!」などと書きたくなってしまいますが、喪中ハガキには、主題となる文章の他に添え書きをしないのがルールです。

喪に服していることを知らせるハガキなので、華やかな色味や明るい柄のハガキを使うのは避けます。黒い縁取りが施され、墨で草木などが描かれているハガキを使うのが一般的です。温かみが欲しい場合には、仏教のシンボルである蓮の花や、葬儀で好まれる胡蝶蘭などが描かれたものがいいでしょう。お店や通販サイトで用意されている、喪中専用のハガキの中から選ぶのが安心です。

喪中ハガキを出した後は、年賀状を出しません。次のようなときには、寒中見舞いを出しましょう。

・相手側から年賀状が届いた場合

・年賀状は出さなくても時候の挨拶を行いたい人

寒中見舞いのマナーやルールは以下の通りです。

寒中見舞いは、お正月のめでたい期間である「松の内」(1月7日まで)が明けてから、カレンダーの上では春となる「立春」(2月3日、あるいは4日)までに出します。地域によっては、「松の内」が1月15日までである場合もあるため注意しましょう。

一般的な寒中見舞いでは、時候の挨拶や近況などを入れますが、先に喪中ハガキを出している場合には内容が少し違ってきます。喪中のため年賀状を出せなかったことを詫び、年賀状をいただいた方には、お礼を述べます。また喪中ハガキと同様に、文頭下げをせず、句読点をつけず、時候の挨拶は入れません。文章例は次の通りです。

寒中お見舞い申し上げます

年頭にはご丁寧なお年賀状をいただき

誠にありがとうございました

喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきました

本年も変わらぬご厚誼を賜りますよう

お願い申し上げます

寒さ厳しい折 お体大切にお過ごしください

●年●月

(差出人氏名)

年末に親族が亡くなり、喪中ハガキの作成が間に合わなかった場合にも、寒中見舞いを活用しましょう。喪中ハガキが間に合わなかったことのお詫び文を追加します。12月中旬など、喪中ハガキを出した時期が遅くなった場合にも、詫び文を追加することがあります。

寒中お見舞い申し上げます

年頭にはご丁寧なお年賀状をいただき

誠にありがとうございました

昨年末に父●●が●歳で永眠いたしましたため

年始のご挨拶を遠慮させていただきました

連絡が行き届かず大変失礼いたしました

本年も変わらぬご厚誼を賜りますよう

お願い申し上げます

寒さ厳しい折 お体大切にお過ごしください

●年●月

(差出人氏名)

喪中ハガキが届いたら、もし年賀状をまだ作成していないのであれば、その人には年賀状を出すのを控えます。そのままでも結構ですが、すぐにでも喪中の遺族を慰めたいと感じたなら「喪中見舞い」を、新年を迎えてから年賀状の代わりに挨拶状を出したい場合には「寒中見舞い」を出しましょう。

喪中見舞いは、年が明けるまでに投函し終えるようにしましょう。文面では、時候の挨拶などは省いてすぐに本題に入るのがマナーです。喪中ハガキを受け取って故人の逝去に驚いたこと、ご冥福をお祈りする旨を伝えます。最後は、遺族への気遣いで締めましょう。文章例は次の通りです。

先日はご挨拶状をいただき、誠にありがとうございました。

●●様のご逝去を知り、驚きでいっぱいです。

遅ればせながら、●●様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

▲▲様、ご家族の方々におかれましては、さぞお気を落とされていることかと存じます。

どうぞお身体を大切に新年をお迎えください。

●年●月

(差出人氏名)

寒中見舞いは、年明け後「松の内」とされる1月7日(地域によっては1月15日)から、カレンダーの上で春となる「立春」(2月3日もしくは4日)までに出すのがルールです。遺族を気遣う言葉を全面に出します。

寒中見舞い申し上げます

ご服喪中と知り、年頭のご挨拶は遠慮させていただきました。

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

▲▲様、ご家族の方々におかれましては、さぞお気を落とされていることかと存じます。

どうぞお身体を大切に新年をお迎えください。

●年●月

(差出人氏名)

もし年賀状を出した後に喪中ハガキが来ても、慌てる必要はありません。喪中は本来、喪中である人の行動に影響するものであり、喪中ではない人が年賀状を出すにあたっては、何の制限もないためです。ただ、「年賀状を出してしまった非礼をわびたい」と感じたら、寒中見舞いを出しましょう。知らずに年賀状を出してしまったことの詫び文を入れます。文面例は以下の通りです。

寒中見舞い申し上げます

ご服喪中と存じ上げなかったとはいえ、

年頭のご挨拶を申し上げ、大変失礼いたしました。

寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

▲▲様、ご家族の方々におかれましては、さぞお気を落とされていることかと存じます。

どうぞお身体を大切に新年をお迎えください。

●年●月

(差出人氏名)

以上、家族葬を終えた後の喪中ハガキについて解説しました。家族葬を行うということは、「葬儀に参列したくても、できなかった人がいる」「葬儀があったことを、そもそも知らない人がいる」ということを念頭に置き、故人の続柄や没年月日など詳細を書いたうえで、家族葬を行ったという報告を入れましょう。

また、喪中ハガキを出した後は、ハガキで初めて故人の逝去を知った人から「弔問したい」と言われる機会が多くなるかもしれません。心構えをしておきましょう。

はじめての葬儀の準備は、分からないことが多く、不安も多いと思います。

これから葬儀社を検討する際に、何を基準に決めればいいのか、お悩みでではないでしょうか。

私はこれまでに広島の葬儀業界に20年、現場で1,500以上の葬儀を担当させて頂き、葬儀社選びにご満足されたケース、逆に後悔されるケースも多く見聞きしてきました。

この記事では、これから葬儀社を選ぶ方に向けて、失敗しない選び方3つのポイントを分かりやすく解説していきます。

葬儀の現場でしかわからない真実を踏まえて、お伝えしていきますので、読者の皆様のお役に立てたら幸いです。

葬儀社の選び方を解説する前に、多くの方はどうやって葬儀社を決めているのか、参考までに知っていただきたいと思います。

葬儀社を利用した方にアンケートを取ってみたところ、葬儀社を決めた理由は「家から近いから」という回答が約90%でした。

近年は超高齢化が進み、全国的に葬儀会館の数が増え続けています。

各社とも地域ごとに会館建設を進めているのが現状です。

つまり、葬儀社を比較検討して決めるケースは意外にも少なく、場所によってなんとなく決めてしまっている方が多いのです。

失敗しない正しい葬儀社の選び方は、結論から申し上げますと、「家から近いから」を最優先にしてはいけません。

優先順位を変える必要があります。

葬祭業は人が人のお手伝いをするものです。

例えば過去にコンビニを利用された場面を思い出してみてください。

同じコンビニチェーンでもA店とB店では、店員の接客態度や店内の雰囲気が違うと感じたことはありませんでしたか?

気持ちの良い接客をするお店もあれば、レジで不愉快な気分にさせられたこともありませんか?

清潔で感じの良いお店もあれば、床が汚い、ゴミ箱が汚いなどで、嫌な気分になってしまった経験はありませんか?

友人と居酒屋で380円の生ビールを注文しました。

すぐに出してくれるお店と、待っても待ってもビールが来ないお店はありませんでしたか?

この場合、同じ380円なのに、ビールが届いた時の印象は、不思議と変わるのです。

提供する商品価格は同じでも、品質、スピード、接遇等によってお客様の抱く感情は変わっていきます。

感情をすぐに声に出来るお客様もいらっしゃれば、一旦飲み込んで我慢するお客様もいらっしゃいます。

お客様に何も言われてないからご満足いただけてるんだと勘違いしてはいけません。これがサービス業の本質で、葬儀社もサービス業になるのです。

コンビニや居酒屋であれば、不愉快になればそのお店へ二度と行かなければ済む話です。

しかし葬儀はそのようにいきません。

人生で何度もあるものではないのです。息子様が親御様の葬儀を出すのは一生に一度、もう二度と同じ場面は訪れません。

ビールも料理もなかなか持ってきてくれない飲食店のような葬儀社に当たってしまったら、どんな気持ちになるでしょうか。

その葬儀社を選んだ自分自身を責めて、後悔をすることになるかもしれません。

ここを選んだことを後から家族や親戚から酷評されるかもしれません。

それはなかなか消えるものではなく、ずっと背負って新たな人生を歩んでいかないといけなくなるのです。

このように葬儀は人が人のお手伝いをさせていただくサービス業なので、葬祭スタッフの能力がご遺族様へ与える影響が多分に大きいのです。

大切なご家族を亡くされたご遺族は大変な悲しみの中にいらっしゃいます。

普段の日常とは精神状態が全く違います。色々なことを素早く頭の中で考え処理していくことが困難になります。

お亡くなりになられた大切なご家族のことで、様々な感情が揺れ動いているのです。

そういう状況を理解し、汲み取って寄り添う接遇が出来るスタッフであれば、ご遺族にとって頼もしい存在に映るでしょう。

しかし残念ながら葬儀社スタッフ全員がそういうわけではありません。

サービスの悪い葬儀社のスタッフに当たってしまった場合、店内でグラスが割れて大きな音がするくらいでなければ、気付いてもらえないかもしれません。

親身に寄り添って欲しいご遺族が、なかなか気付いてもらえなかったとしたら、どうでしょう?

家から近いため、それでも満足度は変わらないでしょうか?

筆者が考える葬儀社選びの優先順位、下記の順番で葬儀社を決定していくことです。

一番重視すべきはスタッフの対応力、サービスの質です。

スタッフの質は次に説明させていただく明瞭会計、適正な価格にも通じます。信頼出来るスタッフであれば、費用の心配も軽減されます。わかりやすく丁寧な説明で親身になって相談に乗ってくれることでしょう。

葬儀の準備中は大切な家族を失った深い悲しみの中、参列者の連絡やお金を用意したり、やることが多くあり、徐々に不安も大きくなります。

例えば、ご遺族に「〜して欲しい」と言われる前にそっと準備をしてくれたり、気配りや心遣いを感じられる対応をしてもらえます。

後悔しない葬儀を行うためには、葬儀社の対応力、気配り、配慮といった目に見えないサービスの質を見極めることが大切です。

実際に葬儀のサポートをしてくれるのは、葬儀社ではなく葬儀社に勤めているスタッフです。

田舎の小さなスーパーにも感じの良い店員さんはいらっしゃいます。

大企業だから感じが良いというわけではありません。

葬儀も同じです、あなたの街にもきっといます。

ぜひ色々な葬儀社を事前に回って比較してみましょう。費用のご相談やご見学など行ってみてください。

葬儀社によって様々なプランが用意されていますので、初めての方にもスタッフが内容と料金を分かりやすく説明してくれる葬儀社を選ぶことが大切です。

葬儀社では「○○プラン 一式○○円」とよく見かけるかと思います。ただしプランに含まれているものが会社によって異なるため、プラン価格だけで比較するのは難しいと言えます。

プラン価格を見て決めるのではなく、正確な見積もりをとり、最終的な支払い金額を比較して検討することが大切です。

電話での問い合わせではなく、実際に葬儀社へ直接足を運んだほうが、正確な見積もりを出してもらいやすくなります。

ご家族が想像していなかったようなアドバイスをプロの目からしてくれた時はきっと感動されるでしょう。

注意点としては「やってみないと、いくらかかるのかわかりません。」とスタッフ自身が説明できないケースです。そういった葬儀社は避けてください。

葬儀の基本プランとオプション、適正な価格を葬儀社のスタッフからきちんと説明してもらい、納得した上で依頼しましょう。

先程、多くの方は家から近い葬儀社を選ぶ方がほとんどである事実をお伝えしました。確かに利便性は大事ですが、最優先事項ではありません。

例えば、自宅から一番近い葬儀社はスタッフの対応がイマイチで、2番目の葬儀社は家族や親戚の心に残る対応をしてくれる所であれば、2番目を選ぶべきです。

家から近い葬儀社に即決してしまうのではなく、他の選択肢も見つけて比較をしてみることが大切です。

家から近い施設が素晴らしい葬儀社でスタッフのサービスと質が良く、明瞭会計であれば、満足度の高い葬儀が実現するでしょう。

最近はコロナ禍の影響もあって、「自宅で家族葬」を希望される方も増えています。「自宅で家族葬」とは故人と家族の思い出がある自宅で、少人数で葬儀を行うスタイルです。

コロナ禍で心配な密を避けることができ、アットホームで故人らしさを取り入れることができるのが特徴です。

少人数であれば、6畳あれば家族葬が可能です。

広島であれば「広島自宅葬儀社」が自宅で家族葬を専門に行なっている葬儀社になります。

スタッフは私を中心に1級葬祭ディレクターが揃ってますし、家族葬88,000円(税込)〜定額料金で追加費用がかかりません。

低価格、高品質でご安心いただけるのではないかと思います。

広島県内全域対応、無料の事前相談、資料請求にも対応してますので詳しくはホームページをご覧ください。

今回は、葬儀社選びの中で見落とされがちなこと、葬儀担当者の大切さについて解説させていただきました。

葬儀中の2日間〜3日間、長い時間を一緒に過ごす唯一の家族以外の人は葬儀社のスタッフです。

相談に行った時に「感じの良い人だな」と思えたなら、「もしもの時は、あなたにお願いしたいと指名は可能ですか?」と尋ねてみましょう。

自分でお世話をしてくれる葬儀社を選ぶだけでなく、担当者も選ぶ。

これが一番の安心だと私は思います。参考になれば幸いです。

通夜へ参列する事になった時、それは前もって予定していたことではなく、突然やってくるものです。また、急なことなので「何を気を付ければ良かったかな」となりがちです。

ある程度歳を重ねてくると通夜のマナーを知らないまま参列して恥をかくことは、なるべくなら避けたいものです。

今回はそんな時に読んでいただきたい「通夜や葬儀へ参列する際に気を付けたい4つのポイント」を解説します。

4つのポイントとはまず身嗜みの部分で「服装」そして「持ち物」が挙げられます。

3つ目は「何と声がけをしたら良いのか」と迷う場面も出てくると思いますので「言葉遣い」。

そして4つ目に式の最中に気を付けたい「宗教別の作法」を解説させていただきますので、最後までご覧ください。

通夜、葬儀へ参列する際は、遺族だけでなく参列者も喪服の着用が一般的となっています。

その一般的と言われる喪服とは何なのかをこれからご説明させていただきます。

喪服とは、故人を弔い哀悼の意を表すために着る服のことを言います。喪服は格式の度合いで「正喪服」「準喪服」「略喪服(略礼服)」と3つに分かれます。

最も格式の高い喪服で葬儀の日に喪主が着用するものです。

・男性の場合は、モーニングスーツ

・女性の場合は、和装の着物

(地域によってはこちらを喪服と言います)

最も一般的な喪服です、よく「礼服」と言われてます。

・男性は、ブラックスーツ

・女性は、ブラックフォーマル

格で見た場合、略喪服は「平服」となります。

・男性は、地味な色のダークスーツ

・女性は、地味な色のスーツやワンピース

※地域によっては3種類ではなく、「正喪服と略喪服の2種類」の所もあります。その場合、「上記の準喪服が略喪服」となります。

参列する際に気を付けたい喪服のマナーも見ていきましょう。

・男性は黒色で光沢の無い素材のスーツを着用しましょう。ダブルが好まれてる地域も多いですが、シングルでも構いません。

・パンツは裾がシングルのものを着用しましょう。

・中のシャツは白シャツが基本です。色付きや柄の入ったもの、ボタンダウンのシャツは避けましょう。

・ネクタイは黒無地、ネクタイの結び方はくぼみを作らないことがポイントです。

・靴下は黒無地、靴は黒の革靴、最も正装なのは紐で結ぶタイプの「ストレートチップ」の革靴です。金具が入ってたりすのは控えたほうが無難です。

・女性は、黒のワンピース、パンツスーツで光沢の無い素材を着用します。スカートの場合は、膝が隠れる丈であることがマナーです。

・ストッキングは30デニール以下の薄手の黒のストッキングにしましょう。

・パンプスの素材は革が好ましく、エナメル素材は避けましょう。色は黒でヒールが高いものは避けるのがマナーです。

・アクセサリーも結婚指輪以外は外して参列しましょう。

暑い場合でも半袖にはせず、薄手の夏用素材のスーツを選ぶなどの工夫をしましょう。

寒い場合は、コートやマフラーを着用して葬儀場へ向かいましょう。

葬儀場に到着したら入る前に脱ぐようにしましょう。会場にコート掛けがある場合は利用して、無い場合は席まで持ち運びましょう。

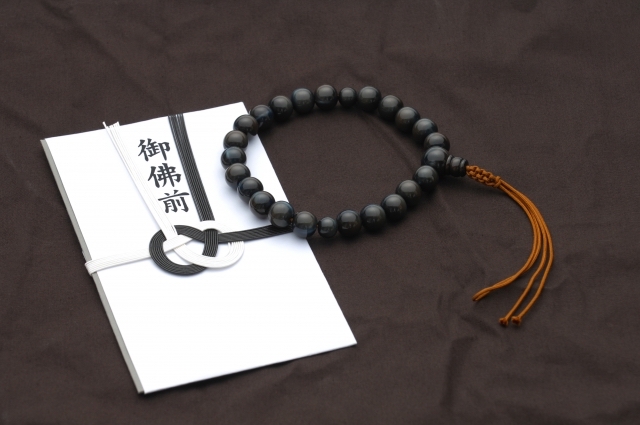

「時間が無い」など慌てると大切な物を忘れてしまいがちです。通夜の場へ参列する時に必ず忘れてはいけないのは「数珠」と「香典」です。

その数珠と香典についてもマナーがありますのでご覧ください。

数珠とは「仏と人との縁をつなぐ仏教儀式に不可欠な法具」とされ、数珠が縁を結び、仏の世界と現生の我々の世界を繋ぐ力を持っていると考えられています。

また、数珠を持つことで心身が正され、仏様を敬う気持ちを示すことにも繋がります。

数珠のマナーも見ていきましょう

・まずは忘れないことがマナーです。お忘れの場合は、葬儀場で借りる事もできる場合は多いですから尋ねてみましょう。

しかし本来は貸し借りは避けたほうが良いもので、お買い求めいただくのも選択肢の一つに入れましょう。

・基本的に数珠は左手で持ちます。仏教では左手は不浄の手となります、己を清めるために左手で持つと言われてます。

・数珠は本来は宗派によって種類が異なるのですが、一般の方が葬儀の宗派に合わせて数珠を持参することは、難しいと思いますので略式の数珠で結構です。

ご自身の宗派の数珠、もしくは今お手持ちの数珠で構いません。

・数珠を置きっぱなしにしない。数珠は法具であり、大切に扱わないといけません。手から外して机や椅子の上に置きっぱなしなどは好ましくありません。

その場合は、数珠袋に入れるかハンカチなどの上に置くなどしましょう。

次に香典のマナーについて解説します。まず香典とは何かについてご説明させていただきます。

通夜や葬儀で持参する不祝儀を香典と言います。

従来は参列者がそれぞれ香を持ち寄りそれを焚くことで故人を供養してたそうです。

時代と共に香が米など食物に変わり、現代ではお金に変わり香典となりました。

葬儀は家族だけでなく地域の行事でもあったため、助け合いの精神からこのような形で発展していきました。

香典は弔事用の不祝儀袋(香典袋)にお金を入れます(水引が黒白、双銀、藍銀、黄白)お急ぎの場合で香典袋が無い場合は、近くのコンビニでお買い求めいただけます。

葬儀場でも取り扱ってる所は多いですので相談してみましょう。

香典袋の表書きにも注意が必要です。宗教別に表書きの礼を下記に記載してますので参考にしてみてください。

| 仏式(浄土真宗以外の宗派) | 御霊前、御仏前、御香典 |

| 仏式(浄土真宗) | 御仏前 |

| 神道 | 御玉串料、御榊料、御神前、御霊前 |

| キリスト(カトリック) | 御花料、御ミサ料 |

| キリスト(プロテスタント) | 御花料、献花料、弔意料 |

| 創価学会 | 香典の儀は現在行われてません |

| 無宗教 | 御霊前、御香典 |

もしも宗教がわからない場合は、「御霊前」と記載しましょう。「御霊前」は様々な宗教で使えるオールマイティなのです。

仏式とわかっている場合は「御香典」が無難です。神式では「御玉串料」キリスト教式では「御花料」となります。

予め香典の相場を把握しておくと中に入れる金額で悩む時間も少なくて済みます。

お札は新札は葬儀の場では相応しくないと考えられてますので、新札しか持ち合わせてない場合は、一度お札を半分に折ると良いでしょう。

新札がマナー違反なのは、前もって葬儀の準備をしていたという印象を与えるためです、結婚式では逆に新札を用います。

下記は香典金額の相場一覧になりますので参考にしてみてください。

| あなたから見た関係 | 20代 | 30代 | 40代 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万〜3万円 | 3万〜5万円 |

| 親・義理の親 | 3万〜10万円 | 5万円〜10万円 | 10万円〜 |

| 兄弟、姉妹 | 3万〜5万円 | 5万円 | 5万円〜 |

| 叔父、叔母 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| 従姉妹 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| その他親戚 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 上司の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 同僚、後輩 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 同僚、後輩の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 友人、知人 | 5千円 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 友人、知人の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 先生、恩師 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 近所の方 | 3千円 | 3千円 | 3千〜5千円 |

表書きに気をつけて、相場を参考にお金を入れて、中袋には名前、住所、金額を忘れずに記入しましょう。記入する際は薄墨を使うのが一般的です。

薄墨が本来ですが、持ち合わせてない場合は黒墨でも致し方ありません。実際に薄墨で記載されてる方は年々少なくなっています。

普段家庭や職場で筆を使う機会も少なく、まして薄墨のある所は少なくなっているのが要因と考えられます。

袱紗は慶事用と弔事用があり、寒色系の色をした袱紗が弔事用となります。

昔は大切な物を扱う時には風呂敷に包んで持参していました。それが葬儀の場では袱紗となります。

近年では金封袱紗というのが最も人気で、こちらは長財布のように香典袋を挟み込んで使用します。

折りたたむ手間入らずでスーツの内ポケットや鞄のポケットに入れても崩れません。今現在、一番利用されてるタイプです。

葬儀場で遺族へ声がけをする際は何と言えばいいのかを解説していきます。

お悔やみを述べる際の一例

『この度は、誠にご愁傷様でございます。心からお悔やみ申し上げます。』

私はこの1点で良いと考えます。「ご愁傷様」は死を悼み、遺族に述べるお悔やみの言葉で、短い言葉の中にも全ての意味が備わってます。

あまり長々と挨拶するのもよくありません。なぜなら遺族は他の参列者とも一人一人挨拶を交わします、ご負担にならないような配慮も必要ではないかと思います。

またどんなに綺麗な言葉を連ねても難しい場面です。大切な家族を失った遺族の心情に寄り添い、悲しみを共有する。

突然の訃報で驚いた事、ご冥福を祈る気持ち、遺族を思う心遣いの言葉を短くかけるようにしましょう。

『急な事で驚きました、心からお悔やみ申し上げます。』

『この度は思いもよらない事で残念で仕方ありません、心からお悔やみ申し上げます。』

などでも構いませんが、注意したいのが「元気出しなさい」「大丈夫だから頑張って」は通夜の場面では避けましょう。

元気が出ない時に元気出しなさいと言われると余計に辛いもので、通夜の時間は悲しみに浸ることが結果的に悲しみから早く癒ることは科学的に明らかになっています。

悲しい時は悲しい感情に身を任せることが大切なのです。

悲しみから癒るには時間が必要です、癒る時間には個人差もあります。少しづつ日常生活を明るく過ごせるように陰ながら見守る形で応援していきましょう。

服装を整え、数珠と香典を持参して葬儀場で遺族へお悔やみを伝えました。

次は会場内に着席して静かに式が始まるのを待ちます。式中に参列者が行うことと言えば仏式であれば「焼香」があります。

神式では「玉串奉天」キリスト教では「献花」を行います。

それぞれ順番に解説していきたいと思います。

| 浄土宗 | 香をいただき3回 |

| 浄土真宗(西本願寺) | 1回 |

| 浄土真宗(東本願寺) | 2回 |

| 真言宗 | 香をいただき3回 |

| 天台宗 | 香をいただき1回〜3回 |

| 臨済宗 | 香をいただき3回 |

| 曹洞宗 | 香をいただき1回、香を頂かず1回 計2回 |

| 黄檗宗 | 香をいただき3回 |

| 日蓮宗 | 香をいただき3回 |

| 創価学会(友人葬) | 香をいただき3回 |

| 神式 | 玉串を捧げる |

| キリスト教(カトリック) | 献花を行う |

| キリスト教(プロテスタント) | 献花を行う |

香をいただくとは右手の親指、人差し指、中指の3本の指で抹香をつまみ、手を返して自分の方へ向け、額の高さまで掲げることを言います。

焼香回数は地域性やお手による違いもあります。葬儀場の案内にしたがって行うと良いでしよう。

葬儀、通夜へ参列する際に気をつけたいマナーは4つのポイントになります。

準喪服・・・男性は黒色で光沢の無い素材のスーツ、女性は黒のワンピース、パンツスーツで光沢の無い素材を着用、スカート丈は膝が隠れるようにする

数珠・・・本来宗教ごとに違うが、ご自身の数珠で構わない。葬儀場で借りることもできるが、なるべく購入して自分の数珠を使う

香典・・・不祝儀袋に現金を入れて持参。宗教ごとに異なる表書きに気をつける。中袋には名前、住所、金額を忘れずに。袱紗に包んで持参する。

「この度は、誠にご愁傷様でございます。心からお悔やみ申し上げます。」が最も良い。

宗教ごとに作法が異なる。葬儀場の係員の指示に従って行う。

これらの4つのマナーを守っていたけれども、ご遺族の方々を傷つけてしまった例を最後にご紹介させていただいて終わりにしたいと思います。

葬儀では、悲しみの中にいるご遺族と、そうではないご参列の方が同じ空間に滞在することもあります。

参列者心から心ない笑い声が式後に聞こえてくることもあります。

葬儀の場が久しぶりに集まった旧友との再会で盛り上がり、同窓会と化してしまうこともあります。

遺族に寄り添う気持ちを各自が持っていれば、場所を移して行うなどの配慮が必要です。

今求められる参列のマナーとは、このような部分も求められることもお伝えして終わらせていただきます。

はじめて喪主を務められる方・ご遺族様は、予め葬儀全体の流れを抑えておくと、当日は慌てずに進行することができます。

そこで今回は、葬儀業界20年の葬祭ディレクターが、葬儀全体の流れを時系列に分かりやすく解説しますので、参考にしてみてください。

場面ごとにご遺族様が注意すべきポイントも説明致しますので、ぜひ今後の葬儀準備に生かしていただければと思います。

※一般的な事例をご紹介しており、あくまでも参考例となります。地域によって流れや順番が異なる場合がありますのでご了承ください。

臨終を迎える場所は、病院や特別養護老人ホームなどの施設、ご自宅などが考えられます。状況によって、ご家族が取るべき行動は異なってきます。

| 病院 | 病院の担当医が死亡判定 |

| 老人ホームなどの施設 | 施設の職員が医師を手配 |

| 自宅(かかりつけ医師がいる) | かかりつけの医師に家族が連絡 |

| 自宅(かかりつけの医師がいない) | 家族が警察へ連絡、警察が医師を手配 |

自宅では様々なケースがあります。

・ある日突然、家族が危篤になり、救急車を手配し、病院に搬送されてから医師による死亡判定を受けるケース

・同居していない家族が後で亡くなった事実を発見した場合

■ご家族が取るべき対応

・かかりつけ医師がいる場合→ただちに医師に連絡する

・かかりつけ医師がいない場合→警察に連絡する(24時間対応です)

亡くなった現場に立ち会うと、慌てて真っ先に家族や親戚に電話をしてしまいがちですが、状況によって,まずは医師・または警察に連絡してください。

医師の死亡判定を受けた後は、エンゼルケア(死後の処置)として体を拭いてもらい、鼻や口に詰め物をして、着替えの対応をしていただきます。

医師から「死亡診断書」を渡されますので、ご家族は葬儀社を手配します。葬儀社は基本的に24時間対応です。電話をすると、約1時間で駆けつけてくれるでしょう。

■葬儀社から電話で質問されること

・現在いらっしゃる場所(自宅・病院)

・お亡くなりになられた方の名前、住所

・電話主の名前、続柄、連絡先(すぐに連絡の取れる携帯番号が望ましい)

・お迎え後、故人をどこへ安置したいと考えているか

病院にいらっしゃる場合は、葬儀社が迎えに来るまでに病室の荷物をまとめ、家族の移動手段を決めておきましょう。

一般的に葬儀社の迎えの車には1名〜3名乗車できます。

ただし、業者によって異なります。

一昔前までは、家族の一人が先に自宅へ帰り、安置場所の準備をする必要がありましたが、現在は葬儀社が安置の準備を行ってくれますので、全てお任せして問題ありません。

葬儀社のお迎えの車が到着すると、故人を寝台車に乗せて、自宅もしくは葬儀会館へ搬送されます。

寝台車は当然のことながら、安全運転で法定速度で走ります。気遣いのあるドライバーは路面の凸凹を気にしながら、故人が揺れないように意識します。

ここからの流れは、以下の4パターンです。

・葬儀会館へ安置→葬儀会館で葬儀を行なう

・一旦自宅へ安置→葬儀会館へ移動し、葬儀会館で葬儀を行なう

・自宅へ安置→自宅で葬儀を行なう

・その他(火葬場併設式場、寺院、集会所)へ安置→葬儀を行なう

最も多いケースは「葬儀会館へ安置」と「一旦自宅へ安置、その後葬儀会館へ移動」です。

住宅事情により自宅へ連れて帰ることが難しい場合、近所に訃報を知られたくない場合は、葬儀会館へ安置されると良いでしょう。

「一度は家に連れて帰ってあげたい」というご遺族様の願いがある場合は自宅へ安置を希望されます。入院生活後に自宅に戻られると、お喜びになるはずです。

葬儀社スタッフが故人をストレッチャーで運び、清潔な布団にご安置します。仏式の場合、「北枕」と言い頭を北にして安置しますが、部屋の都合で難しい場合は西向きでも構いません。

北枕・・・お釈迦様が入滅の際に「頭北面西」で亡くなられたいう故事からきてます。故人も仏弟子になるのだから、お釈迦様と同じことをしましょうという習慣です。亡くなった故人が無事に極楽浄土へ行けますようにとの願いが込められてます。

葬儀社のスタッフが故人の側に枕飾りを設営します。経机の上に三具足(燭台、ローソク、花立、線香、一輪花)、小りんが用意されます。

宗派や地域によってはその他に枕団子、湯呑み、一膳飯が用意されます。お腹が空きませんように、喉が乾きませんようにとの願いが込められます。

枕飾りが終わると、お付き合いのあるお寺があれば、連絡して枕経という読経を行っていただきます。

昔は、時間帯に限らず、安置後にすぐにお寺様をお招きして行われるものでした。

お付き合いのあるお寺がないご家族の場合は、葬儀社にお寺の手配を依頼することになります。

その場合、枕経は通夜式の時に行うケースが多いです。

枕経は、安置後にすぐに行わななければいけないものではなく、最初に枕元であげていただく読経というのが由来です。

一般的には24時間以内に行われれば良いものなので、通夜式と一緒に行っても構いません。

葬儀社の担当者と打ち合わせをします。葬儀の日時、場所、内容など、詳細を決めていきます。(目安は2時間程度)

決める事項

■喪主は誰にするか

喪主とは葬儀を行なう際の遺族の代表者です。

■葬儀の形式と規模等の確認

仏式or神式、家族葬にするのか、人数、香典は受け取るのか、などを決めていきます。

■寺院など司式者へ日時の都合を尋ねる

■日時、場所の決定

関係各方面へ連絡し、それぞれが通夜に向けて動き始めます。

■火葬場はどこを利用するのか

火葬場の予約は葬儀社が行ないます。

■死亡届の記載事項を記入

亡くなった事を役所へ届け出するための用紙に必要記入事項を記入します。

■祭壇、生花、御棺、骨壺、返礼品、通夜振舞い等の内容を決める

葬儀費用の見積もり額は、ここで決まります。

■会葬礼状の原稿作成

会葬お礼品に添える会葬礼状の原稿を作ります。出来上がった校正を喪主が確認後、印刷へと移ります。

■見積書の確認、サイン

後でトラブルにならない為にも、一つ一つの項目に対してしっかり説明を受けましょう。

一見やることが多く見えますが、葬儀担当者が丁寧に進めていきますので、安心してお任せしましょう。

分からない点は質問をして、お悩みも相談してください。きっと、ご事情に合った提案をしてくれるはずです。

通夜の準備はほとんど葬儀社が行いますが、ご家族が準備しておくこともあります。

火葬場への火葬料、寺院へのお布施の用意として現金が必要になります。葬儀社への葬儀費用は後日払いが一般的ですが、念の為事前に確認しておきましょう。お布施の相場も葬儀社が教えてくれます。

死亡届の提出の際に印鑑(認め印)が必要です。葬儀担当者が手続きを代行します。遺影写真を作るために写真も用意してください。生前の写真は現像したもの、SDカード、USBメモリなどのデータでも可。お預かりして3時間〜5時間後にはでき上がります。

棺の中に入れる物、一緒に持たせてあげたい物を「副葬品」と言います。思い出の品、生前好きだった品を選ぶケースが多く、花束、写真、洋服、手紙などが代表的です。

以下の品は火葬を妨げる恐れがあるため、禁止されています。

・メガネ、時計、ネックレスなどの貴金属

・革製品

・ガラス製品

・不燃物

思い出の品々は、棺の中に入れるだけではなく、葬儀場に飾るためにも用意します。

ゴルフ好きだった方は愛用のクラブ、書道や絵画の賞状、野球のユニフォーム、若かりし頃の写真など、故人らしい会場にするために効果的です。

ご家族の皆さんで準備したり、飾っていく時間を持つことも将来思い出に残ることでしょう。

家族、親族、町内、会社関係などの関係先に連絡を入れていきます。近年の傾向としては、家族葬の形式が増えており、関係者には家族が亡くなり、家族葬を行うことだけを伝えて、参列はご遠慮いただくケースが多くなりました。

従来の家族葬の場合、関係先には内緒にして葬儀を行い、後で事後報告という形でしたが、時代は変わりつつあります。

式の最後に親族代表挨拶があります。葬儀担当者から挨拶の雛形を渡されますので、それを見ながら挨拶をすれば問題ありません。一度声に出して練習しておくと良いでしょう。

故人らしさを活かすためにも、以下のようなオリジナリティを少し添えると効果的です。

・今日に至るまでの経緯

・故人の生前の人柄やエピソード

・参列者へ対して参列いただいたお礼

・今後も同様にお付き合いをお願いしますと思いを伝える

一昔前は「通夜の晩は、親族で夜通し線香やローソクの番をする。」という風習がありましたが、現代では薄れている地域が多くなっています。

東京では通夜の晩は、一旦自宅へ帰宅し、翌日再び葬儀会館へ足を運ぶのが当たり前となってます。

宿泊される場合は、事前に葬儀会館の宿泊設備を確認して、自宅から足りないものを持参しましょう。

親族の宿泊先を確保する必要がある場合は、葬儀担当者へ相談して、手配の代行を依頼できます。

これは当然のことですが、当たり前のことを忘れがちになるので要注意です。戸締りは 何度も確認しておくと安心です。

納棺の儀は、これから旅立つ故人の支度を整えるための大切な儀式です。

最初に「湯灌(ゆかん)」という儀式を行い、体を洗い清めて身なりも整えてから納棺に移ります。

担当者からの説明を聞きながら手甲、脚絆などをつけていき、最後に棺の蓋を閉じます。

棺の中に入った姿をみると、亡くなったことしみじみと実感し、寂しさと無常を感じる瞬間でもあります。

通夜は司式者(寺院など)の進行によって手際よく行われ、途中で焼香をします。そして式の最後に、親族代表の挨拶があります。

通夜はご遺族様が故人の知らなかった一面を知る機会でもあります。

例えば、夫が亡くなった場合、家庭での父親・夫というイメージが強く、職場での様子は知らない場合が多いのではないでしょうか。通夜ではこれまで知らなかった職場での様子を知ることができるのです。

家族葬の場合は、比較的自由度が高く、対応に追われる事項が少ないため、ゆっくりとした時間を過ごしながら故人に想いを馳せることができます。

例えば、生前に好きだった曲をBGMで流したり、愛用の品々を会場に飾ったり、家族で故人を囲んで食事をしたり、いつまでも思い出に残るでしょう。

通夜では、参列いただいた親族に、葬儀の日も参列されるか、火葬場へは同行されるのかを確認しておくと、葬儀の準備がスムーズになります。

葬儀の準備は、参列者の数によって、弁当の数や火葬場までの交通手段を決めるため、事前に確認しておくと良いです。

全国的には通夜後に親族だけが残り、通夜振舞いを行う地域が多いです。ただし、関東の一部地域では、参列者の焼香終わり次第、順次食事会場へ移り、通夜振舞いをいただくケースがあります。

最近はコロナ禍の影響により、集団感染を予防するため、団体で集まって食事をするのは避けている葬儀場が多くなっています。

家族葬が増えてきた現代では、故人の生前好きだった料理を家族でいただきながら、思い出話をして過ごす、そんな素敵な時間を過ごすことができます。

通夜同様に司式者(寺院など)の進行で進み、焼香をします。式の最後に親族代表挨拶があり、その後に献花を行い出棺へと移ります。

個人的にはお寺の住職と一緒にお経本を手に取り、唱和することをお勧めします。葬儀に参加している意識がみんなに生まれ、より良い葬儀になると思います。

家族葬の場合は、町内会や会社関係等から弔辞をいただくことはありません。代わりに「孫が故人に対してお別れの言葉を伝える場を設ける」などを取り入れると家族葬らしい温かい葬儀になります。

故人を親族の手で霊柩車に乗せ、火葬場へと出発します。霊柩車は車種によりますが1名〜3名まで乗車できる場合が多いです。事前に担当者に確認してみましょう。

他の親族が火葬場へ行く手段はマイクロバスなのか自家用車なのか、予め決めておく必要があります。

自家用車で行かれる方は、ナビがある場合はセットしておく、無い場合は事前に担当者から地図をもらいましょう。

霊柩車のドライバーも後ろを気にしながら運転しますので、少し遅れても途中で待ってくれます。

用意された車に全員が乗車したら出棺です。コロナ禍においては、密を避けて定員まで乗せない、バスの窓を開けるなど対策がされています。

火葬場へ着くと故人と最後のお別れをして、火葬が始まります。収骨までの約1時間前後を火葬場内の休憩室で過ごします。

従来は葬儀終了後に精進上げを行うのが一般的でしたが、この待ち時間の間に昼食をとり、精進上げとして捉える地域も多くなりました。

遠方から来た親族が拘束時間を気にされる方が多いため、当日に全員が帰宅できるようにと親族への配慮が見られます。

遺骨を骨壺の容器に収める儀式をします。親族が順番に二人一組で箸を使って、容器に遺骨を収めていきます。箸渡し=この世からあの世へ橋渡しという語呂合わせから始まったと言われてます。

亡くなられて7日目に行う最初の法要を初七日法要と言います。本来は7日目に行うものでしたが、現在は葬儀当日に行われることが多くなりました。火葬場から再び葬儀場へ戻って、ご遺骨を前に法要を行います。

初七日法要を葬儀中に行う地域も増えており、数年後にはそれが一般的になってるかもしれません。

「親族の皆に長時間付き合ってもらうのは気が引ける」との声をよく聞きます。こういう事情により、葬儀の簡略化が進んでいるのです。

2日間、共にしてくれた司式者(寺院など)や親族へ感謝を伝え解散します。忘れ物がないように身の回りを確かめましょう。

葬儀会館に更衣室がある場合は、礼服から私服に着替えることができます。運転される方は安全運転で帰宅しましょう。

自宅に故人が遺骨になって戻ります。遺骨を安置する飾り付けを葬儀担当者が行います。簡易的な祭壇に遺影、花、果物などお供えの品を飾ります。納骨日までの設置となり、納骨の時期は49日法要が終わってからが一般的です。

ご飯をあげる時は、仏様に差し上げるご飯は「仏飯」「お鉢さん」と言いますので、朝炊いたばかりのご飯を午前中にあげましょう。

お釈迦様はご飯を食べるのは一日一食、それは午前中だったことから起因してます。この故事に倣い、午前中にご飯を差し上げる風習が残ってます。

49日法要は重要な儀式とされており、親族が再び集まり盛大に法要が行われます。法要は司式者(寺院など)の進行によって進み、終了後は法宴と言い親族で食事の席を設けます。

親族から「ご仏前」と記された香典をいただいたら、お返しの品を予め用意しておく必要があります。

49日法要の主な会場

法要・・・葬儀会館、法事会館、寺院、自宅

法宴・・・葬儀会館、法事会館、寺院、ホテル、自宅

法要と法宴が同じ場所で出来る場所を選ぶと移動負担がなく便利です。

寺院で法要をした後、地元の料亭へ移動して親族に食事を振る舞ったり、自宅で法要後にホテルへ移動して豪華食事を振る舞うケースもあります。

親族に美味しいものを食べて帰ってもらいたい場合、このような選択も参考にしてみてはいかがでしょうか。

納骨は業者が必要になる場合が多く、予め段取りをしておく必要があります。

一般的に49日法要の日に納骨を行う方が多いですが、「49日法要の当日に納骨する」という決まりはありません。

49日法要の日に納骨を済ませる方の多くは、寺院にお墓がある場合、または法要場所からお墓が近いケースです。寺院にお墓があるから、そこで法要をして納骨まで済ませましょうという流れです。

私は過去にずっと納骨をされないご家族も見てきました。理由を尋ねてみると「墓はありますが、一人で入るのは寂しいから」とのお返事でした。ご夫婦で一緒に入るおつもりで、その日が来るまでは自宅の中で過ごされるそうです。

自宅の庭に遺骨を埋めるのは罰せられますが、自宅の中に置いたままで過ごすのは法律で禁止されていません。いつまでに納骨をしないといけないという法律が無い為です。

ですからお墓は焦らずゆっくり決めることができます。今はたくさん種類がありますから吟味して選んでみてはいかがでしょうか。

葬儀の流れはここまでとなります、お役に立てれば幸いです。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。