ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

近年、全国的に「家族葬」と呼ばれる葬儀形式を選ぶ人が増えています。

家族葬を選んだ理由として「安く済ませられるから」とおっしゃる方が多いのですが、家族葬を行えば葬儀が安くなるのかというとそうではありません。

正しく葬儀費用の内訳を知り、葬儀費用のどこが抑えられる部分なのかを知り、予備知識をつけましょう。

実はそれが一番お葬式費用を抑えることに繋がります。

それでは葬儀にかかる費用の内訳を解説していきます。

まずお葬式の会場を思い浮かべてみてください。

会場の真ん中には祭壇が飾られてあります。

そして祭壇の中心にご遺影があり、お寺様が読経をされる、このような場面を思い浮かべると思います。

葬儀参列者の規模に関わらず、「祭壇」と「遺影」は会場にあります。

10名の葬儀でも50名の葬儀でも、祭壇は一つ、遺影写真も一つあります。

参列者数に関係なく、一つ必要なものを固定費と言います。

| 商品 | 10名の葬儀(親族10名) | 50名の葬儀(親族30名) |

| 祭壇 | ○ | ○ |

| 遺影写真 | ○ | ○ |

| お棺 | ○ | ○ |

| 骨壺 | ○ | ○ |

| 霊柩車 | ○ | ○ |

上記のように、葬儀の規模に関わらず、「一つだけ必要になる」ものは固定費です。

たとえ葬儀の規模が大きくなっても霊柩車は一台です、お棺も一つです。

つまり、「規模に関わらず、固定費はほとんど変わらない」といえます。

一方で、葬儀の規模によって変動する費用があります。

10名の葬儀と50名の葬儀を比較した場合を見てみましょう。

| 商品 | 10名の葬儀(親族10名) | 50名の葬儀(親族30名) |

| 通夜菓子 | 10名分 | 50名分 |

| 会葬お礼品 | 10名分 | 50名分 |

| 通夜食事代 | 10名分 | 50名分 |

| 葬儀食事代 | 親族10名分 | 親族30名分 |

葬儀の規模の違いによって、必要な数が変わります。

上記の商品を「変動費」と言います。

規模の小さな葬儀ほど、変動費は安くなります。

「固定費」と「変動費」を合わせた総額が葬儀社への支払いとなります。

葬儀費用の内訳は「固定費」+「変動費」と覚えておきましょう。

では下記の表をご覧ください。

左側は近親者のみで「家族葬」を行った場合、右側は親族30名と一般参列者を合わせた50名の葬儀です。

| 商品 | 10名の葬儀(親族10名) | 50名の葬儀(親族30名) |

| 祭壇 | ○ | ○ |

| 遺影写真 | ○ | ○ |

| お棺 | ○ | ○ |

| 骨壺 | ○ | ○ |

| 霊柩車 | ○ | ○ |

| 通夜菓子 | 10人分 | 50名分 |

| 会葬お礼 | 10人分 | 50名分 |

| 通夜食事代 | 10名分 | 50名分 |

| 葬儀食事代 | 10名分 | 30名分 |

双方を比較すると、通夜菓子、会葬お礼、通夜食事代、葬儀食事代のみ異なります。

これらはいずれも変動費です。

このように家族葬と一般的な葬儀で異なるのは、変動費だけで、固定費は変わらないのです。

そのため家族葬は一般葬と比べてびっくりするほど安いわけではありません。

では葬儀費用はどのようにして抑えるのか、次でご紹介してまいります。

| 固定費 | 葬儀規模ではあまり変わらない |

| 変動費 | 葬儀の規模が小さいほど、費用がかからない |

固定費は葬儀規模で変わりませんが、変動費は葬儀規模が小さくなるほど安く済みます。

規模が小さくなると変動費が安くなり、参列者からいただく香典も少なくなります。

香典収入は一般葬よりも期待出来ません。

しかしそれでも家族葬のほうが葬儀にかかる費用の総額は、安くなります。

また家族葬を選択することが、葬儀費用を安くする確率を高めます。

ここが実は一番大事なところです。

見栄を張る必要がなくなり、身の丈に合ったお葬式を行いやすくなるのです。

先ほど、葬儀規模では固定費はあまり変わらないと述べましたが、不必要な固定費を省くことで、固定費も安く抑えることが可能です。

葬儀費用を抑えたい場合、「固定費の無駄を省きたい」と葬儀社に相談して、不要な品目を省いてもらうと効果的です。

固定費は葬儀社によって考え方に違いがあり、豊富な品目を揃えている場合もあれば、簡素な場合もあります。

しかし、葬儀を依頼する側にとっては取捨選択するのは困難だと思いますが、最も有効なのは、見積もりに掲載されている品目を1品ごとに詳細な説明を求めることです。

必要だと納得した品目だけ購入すれば、大幅な削減が可能になります。

まずは、気になった葬儀社に資料請求をしたり、電話で問い合わせをして、固定費を比較すると良いです。

最終的にご自身が一番納得した形の葬儀が実現するでしょう。

葬儀社の立場で言えば、家族葬にする、家族葬にしないよりも、こちらのほうが大幅なコストカットが可能です。

家族葬が増えている中で、読経をしないという選択も最近は増えつつあります。

葬儀自体に宗教色が一切ない「無宗教」という形です。

従来は当たり前にあった祭壇を置かない選択肢もあり、「無宗教」の葬儀は全体の1割以上をを占めています。

遺族の自由度が高く、故人が好きだった音楽を流したり、寿司を食べながら生前の思い出話をしたり、リラックスしたアットホームな雰囲気の葬儀です。

自由と言われても困ってしまうかもしれませんが、葬儀社に「宗教色は出さない葬儀にしたい」と相談すれば、色々な提案をしてもらえます。

また、火葬のみという選択で、例えば小さなお葬式が提供している「小さな火葬式159,000円」「小さなお別れ葬97,900円」には祭壇がなく、固定費が大幅に下がります。

さらに、変動費(返礼品や食事代)は0円、食事や返礼品が必要な方だけが、別途追加料金を支払う形です。

固定費を安くする+お寺のお布施も不要という形で、葬儀費用を大幅に抑えることも可能です。

広島県で予算を最低限まで抑えて、ご家族が満足できる「家族葬」をご希望の方は「広島自宅葬儀社」へお任せください。

「広島自宅葬儀社」は固定費になる葬儀プランを、広島県内最安値家族葬88,000円(税込)〜のリーズナブルな価格で、提供しています。

自宅で行う葬儀は、会館使用料や設備費が発生せず、終始一貫したサービスにより、「高品質でありながら低価格」を実現しました。

葬儀プランは定額制のため、追加費用がなく安心です。

「安いと思って家族葬にしたのに、請求書の総額が高かった...」という心配がありません。

手厚いサポートと細かいご要望にもお応えするサービスに最も自信がありますので、親身に対応してくれる頼りになる葬儀社をお探しの方は、いつでも弊社へご相談ください。

墓じまいとは、家族やご先祖様をお祀りしてきたお墓を整理することです。

少子高齢化や移動社会と呼ばれる現代において、故郷のお墓をいつまでも維持することができない人が、墓じまいに踏みきります。

人生で一度あるかないかの墓じまい。

いざ取り掛かろうとしても何からすればいいのか分からないという方がほとんどです。

「本当に墓じまいをしてもいいのかな?」

「どれくらいの費用がかかる?』

こうした疑問をお持ちのあなたのために、この記事では、墓じまいとは何なのか、墓じまいでしなければならないことや費用について解説いたします。

これまで大切なご家族やご先祖様を守ってきてくれたお墓です。

この記事を参考にしていただき、心を込めて、丁寧に、墓じまいしていただきたいと思います。

まず大前提として押さえてもらいたいのは、墓じまいとは単に墓石を解体処分することだけではないということです。

「墓じまい」という言葉の響きから、墓石の処分だけをすればいいと思いがちですが、あわせて考えなければならないのが、お墓の中にあるお骨をどこに移すか、ということです。

つまり、お墓をしまうことよりも、そのあとにどこにお骨をお引っ越しするかが大切なのです。

お骨の引っ越し先として挙げられるのが、最近よく耳にする納骨堂、樹木葬、永代供養などです。

もちろん新たにお墓を建てる方もいます。

墓じまいでは、墓石の解体とお骨の引っ越し、この2つを同時に考え、進めていかなければならないということを念頭に入れておきましょう。

これらを踏まえて、具体的に何をしていくべきか、詳しく解説していきます。

墓じまいをするためには、次の事柄をしなければなりません。

1.新しいお墓の準備

2.墓地の返還

3.改葬許可の申請

4.解体処分する墓石の魂抜き

5.墓じまい工事

6.新しいお墓への納骨

これらを同時進行でしなければならないため、なかなか大変ではありますが、ひとつずつ丁寧に解説していきますので、どうぞ最後まで読み進めてみてください。

お骨を引っ越すことを「改葬」と呼びますが、現代において改葬先(=新しいお墓)には次の5つが考えられます。

・納骨堂

・樹木葬

・永代供養墓

・散骨

・新しく墓地を購入する

▪️納骨堂

納骨堂とは建物の中に設けられた納骨施設のことです。形状は、ロッカー型、仏壇型、自動搬送型などさまざまです。

お寺が管理していることが多く、その安心感から特に人気を集めています。納骨堂には次に挙げるようなメリットがあります。

・お寺に守ってもらえる安心感

・屋内でのお参りなので天候に左右されずにお参りできる

・市街地など、立地の良い場所にもある

・万が一あとが途絶えた時もお寺がそのまま供養してくれる

納骨堂の形状はさまざまです。少人数用のロッカー型、数世代にまたいで納骨できる仏壇型などがあります。

最近では納骨期間を設け、期間が過ぎるとそのままお寺で永代供養するところが多いようです。

費用は、プランや供養の方法によってさまざまですが、安くて30万円前後、高額なものになるとだと100万円前後でしょう。

▪️樹木葬

樹木葬とは、草花や樹木に向かって手を合わせるお墓のことです。

もとは自然の里山を墓地とした「里山型」のことを指していました。

しかし、墓地としての使用許可がおりづらい、里山だとどうしても地方や郊外になりお参りがしづらいなどの理由から、あまり普及していないのが現状です。

昨今私たちがよく耳にする樹木葬はいわゆる「霊園型」と呼ばれるもので、都市型霊園に設けられた

樹木葬区画を指すのが一般的です。従来型の墓石と同じように、区画を購入しておのおのの樹木を植える「個別区画」、既存のカロートに遺骨を納める「カロート区画」、他の人と同じ場所に埋葬される「合祀型」などさまざまです。

樹木葬と呼ぶものの、お骨を納める場所(カロート)は石で作られ、石材と樹木の折衷型と呼ぶ方が正しいと言えるものも少なくありません。

樹木葬には次のような特徴が挙げられます。

・草木に向けて手を合わせられる

・墓石の建立に比べて費用がかからない

・墓じまいの費用負担が少ない

・風雨などに弱い

樹木葬の費用も、種類や形状によってさまざまですが、納骨堂同様、安いところだと30万円、高いところだと100万円前後が相場です。

▪️永代供養墓

永代供養墓とは、複数の方のお骨をひとまとめに埋葬供養するためのお墓です。

「集合墓」や「合祀墓」とも呼ばれます。

これまでは家族や先祖が同じお墓に入ることが当たり前でしたが、あととりがいない世帯や墓守が期待できない世帯では、永代供養墓に遺骨を合祀をして、お寺に供養してもらいます。

永代供養墓の形状も、すぐ土中に埋葬する、一定期間骨壷の状態で安置するなど、さまざまです。

お骨の扱いはお寺によって異なるので、必ず事前に確認しましょう。

通常、年に数回の合同法要を執り行うだけでなく、家族が希望するのであればそのつど供養をしてくれます。

永代供養墓の費用相場は5万円から20万円前後です。

▪️散骨

散骨とは、パウダー状にした遺骨を海や山などに撒くことです。

お墓からお墓への引っ越しではないので、厳密には「改葬」にあてはまらないのですが、墓じまいしたあとのお骨の行き先としてにわかに注目を集めているので、この記事でも取り上げます。

1990年代から始まった散骨はいまでも法的な根拠が曖昧ですが、現状ではお骨を粉骨(パウダー状にする)すればよいとされています。

焼骨のまま散骨にしてしまうと遺体遺棄罪に触れてしまいますし、何よりも故人様の尊厳のためにも絶対にやめましょう。

散骨は次のような人たちに選ばれています。

・あととりがおらず、お墓を建てられない人

・従来型のお墓がいやな人

・お寺に縛られたくない人

・大自然に還ることを望む人

散骨場所として最も多いのは海です。山や川への散骨も可能ですが、周辺住民に対してもっとも迷惑がかからないのが海への散骨です。

実際に、散骨代行業者のほとんどが海洋散骨を実施しています。

海洋散骨は主に、業者に散骨を任せる「委託散骨」、複数の家族で沖合に出る「合同散骨」、ひとつの家族が船をチャーターする「個別散骨」に分けられ、費用相場はそれぞれ5万円、15万円、25万円でしょう。

▪️新しく墓地を購入する

引っ越し先でも墓石がいいという人は、新しく一般墓区画を購入します。

墓地は、公営霊園、民営霊園、寺院墓地の中から選びます。

墓地の価格は地価や面積によって異なりますが、50万円から100万円でしょう。

これに加えて墓石の設置費用が伴いますが、いまある墓石の移設、新しい墓石の建立のいずれかが考えられます。

▪️いまある墓石の移設

これまで祀ってきた墓石を新しい墓地に移します。

長らくご先祖様が手を合わせてきた墓石を引き続きお祀りしたいという想いを持っている人も多いようです。

移設で気をつけなければならないのは、新しい墓地区画に墓石が納まるかどうかです。

お墓は主に、手を合わす対象となる石塔部分と、土台や境界などの役割を果たす外柵部分の組み合わせでできており、前者を移設、後者を新設するというのがほとんどです。

移設にかかる費用は現場の状況や、移設の距離などによって大きく異なりますが、墓石の解体費用、石材の運搬費、新しい墓地の工事費用などを考えると、100万円前後の費用がかかります。

▪️新しい墓石の建立

一方、新しくお墓を建てる場合も同様の費用がかかるでしょう。

最近では墓地と墓石のセット区画もあり、こうしたところでは安価に設定されている傾向にあります。

新しいお墓が決まりましたら、いまのお墓の墓じまいを具体的に進めていきます。

不要なった墓地は管理者に返還しなければなりません。

霊園であれば管理事務所、お寺であれば住職に申し出ます。

墓地を自身のものと勘違いしている人も少なくありませんが、墓地を所有するというのは「永代使用権」が認められているにすぎません。

ですから、他の人への貸与、譲渡、転売などはできないので注意しましょう。

返還手続きはさほど難しいものでもありませんし、費用がかかるものでもありません。

ただし、寺院墓地の場合で檀家をやめなければならない時には「離檀料」を納める必要が出てくるかもしれません。

離檀料は、これまでお世話になったお寺に感謝を込めて納めるお布施のことです。

ですから本来は離檀料を納めるか納めないか、納める場合に金額をいくらにすべきかはこちら側が決めることです。

離檀料に対する考え方はお寺によってさまざまで、離檀料を受け取らないというお寺もあれば、一方的に金額を伝えてトラブルに発展する事例も耳にします。

お布施ですから、金額は任意で構わないのですが、強いて相場を挙げるなら5万円から20万円くらいだと言われています。

お骨を他の墓地に移すためには、改葬元の役所から改葬許可証を得なければなりません。

新しい霊園や寺院も、納骨を認めることができません。

申請はそこまで大変なわけではなく、必要な条件さえ整えば誰でも簡単にできます。主に次のことを行います。

(1) 改葬元の自治体が指定する「改葬許可申請書」に必要事項を記入する。

(2) 改葬元の墓地管理人に「納骨証明書」を発行してもらう。(その人が納骨されていたことを証明する書類であればよい)

(3) 改葬先の墓地管理人に「受入証明書」を発行してもらう(「墓地使用許可証」など、お骨を受け入れることが分かる書類であればよい)。

(4) 上に挙げた(1)(2)(3)を役所に提出し、「改葬許可証」が発行される

(5)「改葬許可証」を改葬先の墓地管理人に提出する。

古いお墓でよくあるのが、どのご先祖様のものか判別がつかない、土に還ってしまい遺骨がないなどの事例。

こうした特殊なケースではまずは役所に相談してどう対応すればいいかを確認します。

墓石の解体撤去工事は、必ず僧侶による魂抜きをしてもらいます。

「性根抜き」「閉眼供養」「遷座法要」とも呼ばれます。

墓石の中には仏さまやご先祖様の魂が込められていますから、魂抜きのされていない墓石の工事は受け付けないという石材店も少なくありません。

魂抜きは10分から30分程度で済むものです。

お布施の相場は3万円から5万円くらいです。

石材店による墓じまい工事は、さまざまな重機を用いて行われます。

所要時間は墓地の状況によってさまざまですが、1日掛かり、さらには数日にまたぐこともあります。

墓じまい工事の費用も、現場によって異なりますが、、墓地面積1㎡あたり、10万円や15万円が相場だと言われています。

墓地面積は墓地の間口と奥行きの掛け算で算出できます。

もしも間口2mで奥行が2mの場合、2×2=4㎡。すると相場はこれに10万円から15万円を掛け算して、40万円から60万円になるという計算です。

もちろん墓地の中にあるお墓の大きさや量などのボリュームによっても費用が変わってくるので、石材店と現地に同行して見積もりしてもらいましょう。

墓じまいを決してバチあたりだなんて思わないでください。

お墓が遠方で、近くにお墓を引っ越すことで、これまで以上に頻繁にお参りができます。

あととりがおらず、これ以上墓守ができない人は、墓じまいしてお骨を永代供養してもらうことで、安心感や安堵感がもたらされます。

「ご先祖様がこれまで大事にしてきたお墓を墓じまいしてもいいのかな」と悩んでいる方はとても多いのですが、お墓の引っ越しや墓じまいでバチがあたるはずがありません。

むしろ、子孫としての責任を果たす立派な行為です。

墓じまいすらされずに放置されてしまっているお墓、いわゆる無縁墓は、日本中を見渡してごまんとあります。

それに比べると、自分たちが元気なうちに墓じまいをするということは、それだけご先祖様を、そしてお墓を大切にしていることの表れでもあるのです。

訃報連絡とは、自分が喪主や遺族の立場になったとき、周囲に葬儀日程のお知らせをすることです。

訃報連絡の範囲やタイミングを間違えると、連絡の二度手間が生じる、家族葬なのに予定していない人が参列してしまうといった問題が起こります。

小規模な葬儀を選ぶ人が多くなっている現代において、訃報連絡のタイミングや範囲、伝え方を詳しく解説します。

訃報連絡では、亡くなった人や自分との続柄、通夜や葬儀の日程を伝えます。

「亡くなったらすぐに、周囲の全ての人に伝えなければならない」といったものではありません。

また、訃報連絡はただのお知らせにとどまるものではなく、伝えた人に何らかのアクションを要求するものです。

「誰に、何をして欲しいか」によって、伝える範囲とタイミングが3つあります。

・亡くなってすぐ:駆けつけてほしい親族と、葬儀を手伝って欲しい人

・葬儀日程が決まったら:葬儀に参列してほしい人や事情を汲んで欲しい会社関係

・葬儀後:葬儀に参列しなかったが、知らせるべき人

それぞれ解説します。

病院等で身内が息を引き取ったら、まずは葬儀社に連絡し、安置場所を決めます。

安置場所となるのは、故人や喪主の自宅、葬儀社の安置施設などです。

安置場所が決まってから、「●●が亡くなったので、安置場所へ来てほしい」と伝えましょう。

安置場所が決まっていないうちに連絡すると、相手はどこへ向かってよいかわかりません。

二度目の連絡が必要になってしまいます。

【逝去し、安置場所が決まったら連絡する人】

◇何はともあれ駆けつけて欲しい近親者

◇葬儀のスケジュールを押さえなければならない菩提寺

◇通夜や葬儀のときに手伝って欲しい人(近隣や友人)

葬儀社、菩提寺を交えて話し合いを行い、葬儀日程が決まった時点で、日程や場所の詳細を知らせるお知らせ状を作ります。

葬儀に参列してほしい人には、お知らせ状を配りましょう。

最近は、親族を中心とした小規模な葬儀を希望する人が増えてきました。

家族葬を希望している場合、参列対象者ではない人に葬儀日程を知らせると「葬儀に来て欲しい」という意思を示すことになるため、参列対象者以外には、詳細は知らせずにおきます。

【葬儀日程が決まったら連絡する人】

◇親族等、葬儀に来て欲しい人

◇会社関係、学校関係(忌引きの申請、仕事調整など)

◇参列対象者ではないが、一応知らせておきたい故人の友人関係など

葬儀が終わったら、訃報連絡をしていなかった知人や関係者に対して連絡を行います。

訃報連絡にふさわしい方法は、タイミングによって、また相手との関係によって違います。

3つのタイミングに応じた方法と文面を、それぞれご案内します。

亡くなってすぐの訃報連絡は、電話が最もふさわしいとされています。

親族には「すぐに駆けつけてほしい」、お手伝いの人には「困っているので助けてほしい」という意味を持つ、急ぎの連絡だからです。

ただ、電話にすぐ出られない人も少なくありません。留守番電話かメールで要件を手短に伝えましょう。

訃報連絡を行っていると、相手からの折り返し電話に出るのが難しいときもあります。

留守電やメールには、相手がすぐ安置場所へ駆けつけられるよう、場所の詳細を入れるのが親切です。

【伝えること】

◇誰が、いつ、どこで亡くなったか

◇安置場所の詳細(住所や電話番号、駐車場の有無)

◇葬儀日程が決まったらまた連絡を入れる旨

葬儀日程が決まり、通夜や葬儀の日時・場所が入っているお知らせ状ができあがったら、手渡しができる範囲の参列候補者には、お知らせ状をそのまま渡しましょう。

手渡しができない人には、電話で断りを入れた上でFAXやメールを入れます。

葬儀社側がメール文面に添付できるお知らせ状のPDFや画像を用意してくれます。

【参列候補者へのお知らせ状の文面】

父 ○○ 儀 かねてより病気療養中でございましたが

去る○月○日 ○歳にて永眠いたしました

生前のご厚誼を感謝いたします

葬儀告別式は 左記(下記)の通り執り行います

記

一 日時 通夜式 ○月○日 午後○時より

葬儀告別式 ○月○日 午前○時より

一 場所 ○○社○○ホール(住所・電話番号・地図)

喪主 ○○ ○○

香典や供花を辞退するときには、文面の最後に「勝手ながらご香典ご供花の類は辞退させて頂きます」と書き添えます。

【忌引きを申し入れる学校や会社関係への文面】

◇参列者用のお知らせ状をそのまま手渡しやFAX、メールで渡す

◇葬儀への参列やお手伝いの必要がなければその旨を申し添える

【参列候補者ではないが、一応訃報を知らせておきたい人への文面】

◇参列者用のお知らせ状の「日時」「場所」を削除し、「なお 葬儀は家族葬にて執り行います」と加筆する

葬儀後の訃報連絡は、ハガキで行うのが一般的です。

時節にかかわらず、逝去後から四十九日までに送る「逝去通知」と、11月末頃までをめどに送る「喪中ハガキ」の2つの伝え方があります。

いずれも、華やかな色柄のハガキは使わないのがマナーです。専用のハガキが郵便局や文具店、ネット通販などで売られています。

どちらで送るにしても、葬儀は家族葬で行った旨を伝え、連絡が遅れたことに対する詫び文を入れましょう。

【家族葬後の逝去通知の文面例】

父 ○○ 儀 かねてより病気療養中でございましたが

去る○月○日 ○歳にて永眠いたしました

本来ならば早速お知らせ申し上げるべきところでございましたが

ご通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます

なお 葬儀告別式は 家族葬にて執り行いました

ここに生前のご厚誼を感謝いたします

(差出人の住所氏名)

香典や供花を辞退するときには、文面の最後に「勝手ながらご香典ご供花の類は辞退させて頂きます」と書き添えます。

【家族葬後の喪中ハガキの文面例】

喪中につき 年末年始のご挨拶は ご遠慮申し上げます

父●●が●月●日に●歳で永眠いたしました

葬儀は故人の希望により家族葬で行いました

生前のご厚誼に深謝いたしますとともに

皆様のご多幸をお祈り申し上げます

●年十二月

(差出人氏名)

訃報連絡は、一昔前なら「取り急ぎ電話、その後にお知らせ状を手渡し」が最も丁寧とされていました。

しかし、現代ではライフスタイルの変化やSNSなどを使った連絡手段の充実から、必ずしも「電話」や「手渡し」が喜ばれなくなってきました。

現代では昔ながらの作法に縛られず、相手にとって最も便利でかつ喜ばれる連絡手段は何かを考え、連絡方法を人によって変えるのが親切とされるようになってきています。

「この人とは常にLINEでやりとりをしているから、日時や場所はLINEで送ろう」、「年配の親戚には、お知らせをFAXにするにしても、必ず一度は電話でやりとりしよう」など、日頃の関係性や年代に合わせた連絡手段をとりましょう。

連絡は喪主だけでなく、遺族や親族らが手分けしてやるのが効率的です。

しかし、そのぶん連絡漏れや連絡の重複が起こりやすくなります。複数人で訃報連絡をするときには、必ず連絡先名簿を先に用意し、担当を決めるようにしましょう。

連絡先名簿は、準備する手間こそかかりますが、作っておくとのちのち便利です。

葬儀参列者の人数を具体的に数えることができるため、葬儀規模や香典返しの数を把握しやすくなります。また、名簿を元に会食への出欠表も作れます。

以上、訃報連絡について解説しました。訃報連絡を行うときには、二度手間にならないよう、また相手にとって失礼に当たらないよう、タイミングと範囲に注意しましょう。

連絡手段は、電話、メール、SNSなどさまざまな方法の中から、相手にとって最もよいと思えるものを柔軟に選ぶのがおすすめです。

可能であれば、最初に訃報の電話をしたときに「これ以降の連絡は、メール(LINE、FAXなど)がよいでしょうか?」などと確認するのがいいでしょう。

料金はわかりやすい定額制。

お客様それぞれに合う最適なプランを

ご希望に合わせてご提案いたします。

広島県内、全て定額料金。追加費用はかかりません。

通常価格75,000円(税込82,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

70,000円

税込価格

77,000円

通常価格115,000円(税込126,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

110,000円

税込価格

121,000円

通常価格220,000円(税込242,000円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

215,000円

税込価格

236,500円

通常価格270,000円(税込297,000円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

265,000円

税込価格

291,500円

通常価格320,000円(税込352,000円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

315,000円

税込価格

346,500円

通常価格385,000円(税込423,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

380,000円

税込価格

418,000円

葬儀を経験された方によると、葬儀で困ったことで多いのが、遺影写真。

これは何かと申しますと、ご遺族は通夜式が始まる迄に遺影写真を作らないといけません。

遺影写真自体は葬儀社が作ってくれるので安心なのですが、そのためには元になる写真を用意しないといけません。その写真選びで困ったということなのです。

なぜ写真選びで困るのか、困らないためにはどうすべきなのか、これからお話して行きたいと思います。

なぜ遺影写真を作るための写真選びでお困りになるのか。どのような場合にそうなってしまうのか、具体的に例を挙げてみたいと思います。

生前の写真がどこにあるのか、家族が家の中を探し回るケースです。

自分の写真はわかるけれども、家族の写真保管場所までは知らないという方も、多いのではないでしょうか。

一つ屋根の下で同居していれば、まだ把握出来るかもしれませんが、別世帯で暮らしているとなかなか写真探しも困難を極めます。

いつしか家族みんなが、自身のケータイの中に生前の写真がないかを探し始めます。

筆者のこれまでの経験をお話すると、この場合の最終末路は、免許証の写真を遺影にする事になります。

写真は一応あったけれど、写りの良い写真が無いという場合、写真がたくさんありすぎて、選ぶのに迷ってしまうという場合もあります。

候補を絞ったけれども、まだ他に良い写真があるかもしれないと、時間ギリギリまで探されるご家族もいらっしゃいます。

どの写真が良いか、家族間で意見が分かれる事もあります。

最終候補の中から、私がアドバイスさせていただいて決まるという場合も、過去にはかなりありました。

いずれにしろ、写真選びは責任重大。そう考えると難しく、時間がかかるものなのです。

遺影用の写真選びで困らないためには、前もっての事前準備が大切です。

前もって写真を決めておくことは、重要です。

先ほどの例のように、通夜が始まる前に写真選びで悩む、写真探しで時間を費やすという事は無くなります。

写真を決めておいたとしても、他の家族がその写真をどこに保管しているのかを知らなければ、やはり「写真がない」となるので注意が必要です。

保管場所を決めて伝えておくか、他の家族に渡しておくのも一つです。

データで保管する場合は、ご自身とご家族で共有もできるので便利だと思います。

過去にお手伝いさせていただいた喪家様の中には、事前に遺影写真を作ってた方もいらっしゃいました。

四つ切りサイズの遺影写真を、前もって額に入れて準備していれば、当然家の中にいれば日常的に目に入ってるでしょう。写真探しや写真選びで時間を費やす事は、もはやありません。当日忘れずに持参するのみです。

葬儀社の立場から、遺影にするのに適した写真をアドバイスさせていただきます。

写真選びでお役立てください。

なるべく表情が良いもの、笑顔がおすすめです。または「その方らしいな」と周囲が思う表情です。

遺影写真は四つ切りサイズです、大きく拡大しますから解像度が低い写真、ピントが甘いと

拡大した時にぼやけてしまうので注意が必要です。

複数で写った写真でも構いません。葬儀社が上手く加工してくれますので、大人数で写った集合写真でも大丈夫です。

衣服や背景も、葬儀社が上手く加工してくれます。衣服を着物やスーツに着せ替える、背景を海辺、紅葉や桜にするなども可能です。

以上を踏まえて最も大切なのは、「表情が良くてピントが合ってること」です。表情とピントがOKであれば、集合写真でも服が好みでなくても、背景が好みでなくても、加工した結果、最高のお写真が出来上がるでしょう。

前もって事前に写真を用意しようとしたけれども、なかなか良い写真がないという結論に至る場合もあります。一般的にいつ撮ったものを遺影用に使用してるのか気になるところです。

「私は現在60歳です。遺影用の写真を事前に用意しようと思うのですが、何年前迄の写真なら大丈夫ですか?」と尋ねられたことがあります。

結論から申し上げますと、いつの時期にするのかは自由です。決まりはありません。

撮影時期よりも、それがご本人らしい姿なのかどうか、そしてピントも合ってて質が良いものなのかが大切です。

私は過去に90歳の女性のお葬式で、65歳の頃の写真を使用した事もありますし、60歳の女性のお葬式で、40歳の頃の写真を使用した事もあります。

年齢を重ねると写真を撮る機会が少なくなるので、写真を撮る機会をあえて作ることをおすすめします。

ご自身で自分の遺影用の写真を選ぶことが出来るなら、やはりこだわりたいと思う方も多いのではないでしょうか。

変な写真を使われるのは恥ずかしいから自分で決めておく、今のところ気に入った写真がないという方は、プロに撮影していただく事をおすすめします。

毎年、ご夫婦で記念写真のような形で写真をお撮りになる方もいらっしゃいます。

プロに頼まなくても、家族で集まる機会に、誕生日に、記念日に、定期的に写真を撮って残すというのは良いと思います。

私がこれまでにお手伝いさせていただいたお葬式で個性的だった遺影写真をご紹介させていただきます。

「あっこういう写真でも大丈夫なんだ」と思っていただけると幸いです。

愛車のハーレーダビッドソンで休みの日はいつも仲間とツーリングだった男性のお葬式。

遺影は、革ジャンの姿が一番本人らしいと家族が満場一致で決まる。

カープが好きすぎて、生前にカープのユニフォームを着た姿の写真を遺影用に選んだ男性。

ご家族は祭壇に浮かぶ遺影を見て、本人らしいと笑い、温かいお葬式になりました。

魚釣りが大好きだった男性のお葬式では、釣った魚を手に記念のポーズを撮った写真が、そのまま加工を一切しないまま遺影写真となりました。満面の笑顔が印象的でした。

最後にそもそも葬儀では、遺影写真が必ず必要なのかという疑問に対してお話させていただきます。

結論から申し上げますと、遺影写真は必ず必要なものではありません。

葬儀の歴史において「遺影写真」が登場したのは、昭和に入ってからです。

遺影写真は御本尊などと違い宗教上必ず必要なものではありません。

ですから直葬、火葬式では遺影写真を作らない事は普通にあります。

葬儀において祭壇文化が出来上がり、祭壇の中心に遺影が飾られるものとされましたが、実は遺影が中心に無くても、お寺様は普通に読経をされます。

遺影を置くスペースを設けてるから、スペースが空いてると目立って変に見えるのです。

最初から遺影を置くスペースを用意しなければ、遺影が無くても違和感はありません。

このように遺影写真は、葬儀の際に必ず必要なものではありません。葬儀後に作ってもよいものなのです。

「なかなか写真が決まらないから、しっかり選んで後日きちんとした写真を作ろう」

このようなお考えを持っても良いという事です。

ただ葬儀をきっかけとして遺影写真を作るというのは、作って残しておきたい方にとっては有効な選択肢だと思います。

ここまで遺影用の写真選び、写真探しについてお話させていただきましたが、最後に要点をまとめてみたいと思います。

・葬儀で困った事で、よく登場するのが、遺影用の写真選び

・「写真ない!写真探し」「どれにしよう?写真選び」かなりの時間を費やす

・予め写真を用意しておくことが大事

・予め用意した写真を家族で共有出来ていれば、更に良い

・写真は笑顔など表情が良く、ピントが合ってるもの

・写真は表情とピントが良ければ、衣服と背景は加工出来るので大丈夫

・気に入った写真が無ければ、これから撮ることも考えてみる

・個性的な写真でもO K、自分らしいお写真を

・遺影写真は、葬儀に必ず必要なものではないが、作るつもりであれば、葬儀をきっかけに作ったほうが良い。

儀式は行わずお別れを家族で、選べる方法

通常価格115,000円(税込126,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

⽕葬式プラン

110,000円(税抜)

税込価格

121,000円

仏具あり

火葬のみ

斎場

直葬プラン+お花(参列人数分)、仏衣、後飾り、仏具を加えたプラン。

費用は最小限・選べる2つの方法

通常価格75,000円(税込82,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

直葬プラン

70,000円(税抜)

税込価格

77,000円

仏具なし

火葬のみ

斎場

一番落ち着く自宅でゆっくり過ごしたい

通常価格135,000円(税込148,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

火葬式プラン(自宅安置)

130,000円(税抜)

税込価格

143,000円

仏具あり

火葬のみ

自宅

直葬プラン+お花(参列人数分)、仏衣、後飾り、仏具を加えたプラン。

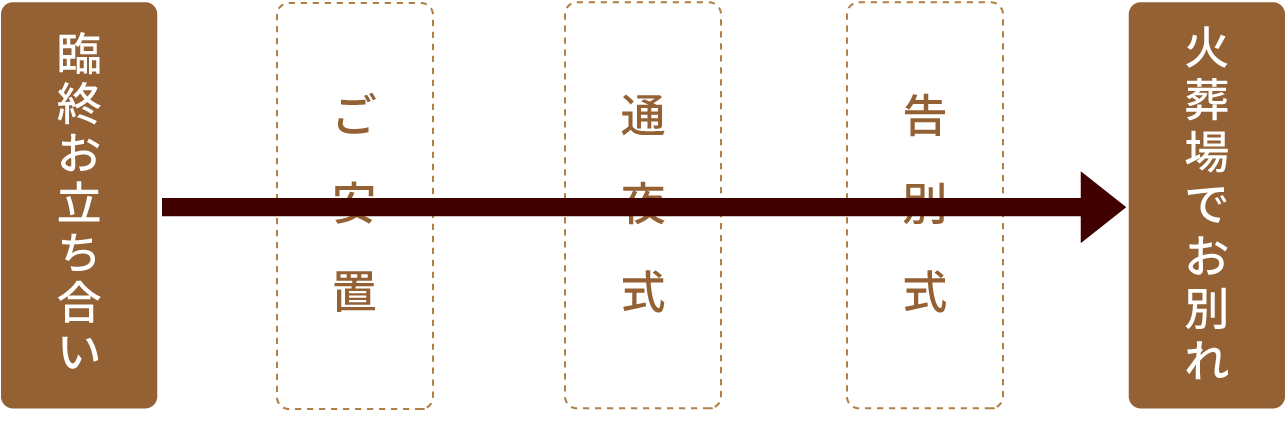

臨終へ立ち会い、

翌日火葬へ立ち会うプラン

ご逝去された場所から、一旦、弊社にてお預かり安置、火葬場でお別れを行うプランです。

臨終にお立ち会いいただき、翌日火葬場で弊社と合流する流れです。

火葬炉前で最後のご対面をいただき、火葬の流れになります。

火葬終了後に収骨を行い、ご解散となります。

※事情により臨終や火葬・収骨へのお立ち会いが難しい場合、ご相談ください。

一部もしくは全てを弊社へお任せすることもできます。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

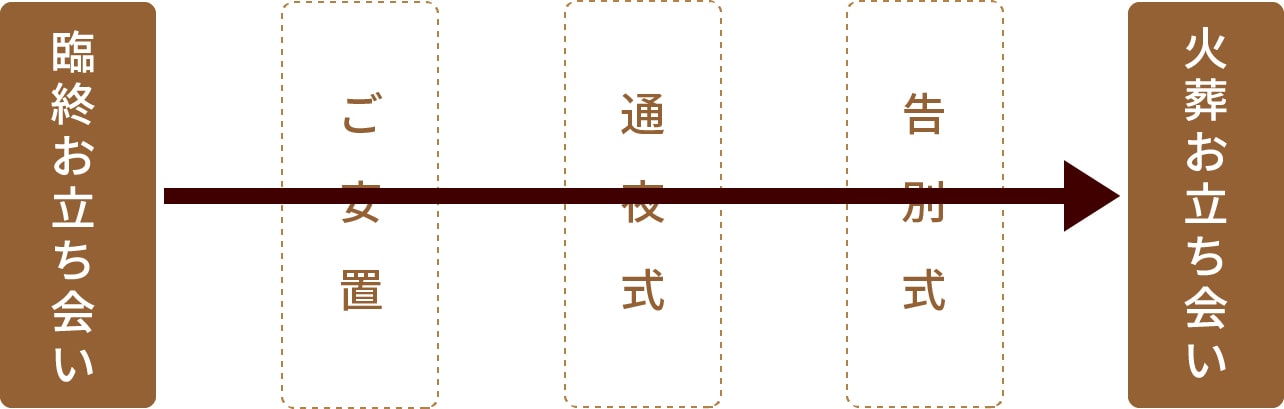

臨終へ立ち会い、翌日火葬場で

お別れを行うプラン

お亡くなりになられた場所から、一旦、弊社にてお預かり安置、火葬場でお別れを行うプランです。

臨終にお立ち会いいただき、翌日火葬場で弊社と合流する流れです。

火葬炉前で最後のお別れの献花を行い、火葬の流れになります。

火葬終了後に収骨を行い、ご解散となります。

火葬前にお花を手向けていただきお別れを行います。

ご希望の方は、炉前で弊社ご紹介のお寺様に読経をお願いすることも可能です。