ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

広島県呉市蒲刈町にある、呉市蒲刈火葬場をご紹介させていただきます。

呉市蒲刈火葬場は、上蒲刈島の北西部にある海沿いに佇む平成17年に建てられた比較的まだ新しい火葬場です。

静かな環境であると同時に、潮の香りも感じられる場所で、島に住む方々の最後の場に相応しい場所となっています。

上蒲刈島を一周する一般県道、広島県道287号上蒲刈島循環線を通って火葬場へ到着します。

主に呉市の蒲刈町、下蒲刈町の方々が利用されています。

ペットの火葬には対応していないので、ペットの火葬をご希望の方は呉市斎場(呉市焼山)で行いましょう。

・住所 広島県呉市蒲刈町田戸41-1

・駐車場 普通車10台

・火葬炉、炉前ホール、収骨室、待合ホール

・建立 平成17年

●交通のご案内

お車で広島県道287号上蒲刈島循環線を通って向かうのがおすすめです。

道中は道幅が狭くなっているところもありますので、ご注意ください。

・タクシーの場合

JR安芸川尻駅から18分

JR仁方駅から20分

・自家用車の場合

呉市蒲刈市民センター蒲刈支所から5分

呉市立蒲刈小学校から7分

呉市下蒲刈市民センター下蒲刈支所から11分

安芸灘大橋有料道路から14分

JR広駅から25分

| 呉市内の方 | 12歳以上 | ¥21,000 |

| 呉市外の方 | 12歳以上 | ¥72,000 |

| 呉市内の方 | 12歳未満 | ¥16,800 |

| 呉市外の方 | 12歳未満 | ¥57,600 |

ご利用の際は、下記にご注意ください。

■注意事項

火葬における待ち時間は、約1時間20分〜1時間30分になります。

その間は待合室でお過ごしいただきますが、待合室での会食は控えましょう。

コロナ禍では飛沫が飛びやすくなり、感染リスクが高まります。

■棺に入れてはいけないもの

下記のものは棺の中に入れないようにご注意ください。

・金属類、瓶類

・プラスチック類

・ライター、スプレーなど

・心臓ペースメーカーがある場合、爆発してしまう恐れがあり大変危険です。

もしペースメーカーがある場合は、事前に火葬場職員へ知らせましょう。

どんな物であれば棺の中に入れても良いのか、気になる方は下記の記事も合わせてご覧ください。

呉市蒲刈火葬場葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

呉市蒲刈火葬場で火葬をご検討中の方、葬儀についてのご相談を24時間265日承ります。

呉市蒲刈町及び近郊のご葬儀をわかりやすいシンプルな定額料金でお手伝いさせていただいています。

◾️自宅で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

◾️お寺で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

※お寺によっては、使用料がかかる場合もございます。

◾️自宅で一日葬(葬儀のみ)

・210,000円(税込231,000円)

◾️火葬式(自宅安置)

・130,000円(税込143,000円)

◾️直葬

・65,000円(税込71,500円)

詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。

「実家のお墓が遠くてお墓参りが困難」などの理由で、お墓を移動したいと考える人が増えています。

お墓の引っ越しは「改葬」と呼ばれ、さまざまな場面で費用がかかります。

また、長く手を合わせてきた墓石をそのまま使う場合と、墓石も新調する場合とでは金額が違ってきます。

お墓の移動に必要な手続きの流れ、それにかかる費用について解説させていただきます。

お墓を移動するときは、移動先の選定や今あるお墓の撤去等が必要です。

大まかな流れは、以下の通りです。

まずは、移動先を選定します。

新たにお墓を買う、親族などが使用している墓地に先祖の遺骨を移動させる、納骨堂を契約するなど、移動先はさまざまです。

移動先が決まったら、3番で解説する「改葬許可申請」のために、移動先から「受入証明書」を発行してもらいます。

菩提寺や霊園に「お墓を移動したい」と相談します。代々お世話になった菩提寺に話を切り出すときには、長く供養を担ってくれたお寺に対し、感謝の意を示しましょう。

その後、菩提寺や霊園から「改葬許可申請」に必要な「埋蔵証明書」を発行してもらいます。

「受入証明書」と「埋蔵証明書」が揃ったら、役所で「改葬許可申請」を行います。

申請に必要な書類は自治体によっても違いがあるため、必ず問い合わせてから出向きましょう。

申請が認められたら、遺骨を移動させるために必要な「改葬許可証」が発行されます。

改葬許可証が発行されて、ようやく今のお墓を撤去できることになります。

墓石を供養対象からただの石にする「閉眼供養(へいがんくよう)」を行った後、お墓から先祖の遺骨を取り出します。

その後、墓石の解体・撤去、整地がなされて終了です。

新しく買ったお墓に先祖の遺骨を納骨します。

新しいお墓に初めて納骨するときには、墓石をただの石から供養対象にする「開眼供養(かいげんくよう)」を行います。

今あるお墓を撤去し、新しいお墓をつくる場合、全体的な費用の相場は¥1,650,000〜¥2,800,000になります。

高額に感じる方も多いと思いますが、実はお墓の移動にかかる費用は、4つの費用で構成されています。

それぞれ解説しますのでご覧ください。

撤去費用は1㎡あたり¥80,000〜¥150,000ほどです。

お墓の面積の全国平均値は1.5㎡程度なので、撤去のための費用としては¥120,000〜¥225,000ほどが目安になります。

代々が使える一般的なお墓の場合、価格相場は¥1,500,000〜¥2,500,000です。

改葬許可申請にかかる費用は自治体によって違いますが、高い場合でも¥1,000です。

墓地管理者から書類を郵送してもらう場合には、発送のための費用がかかります。

先に解説した「閉眼供養」や納骨式のためのお布施など、以下のような儀式のための費用がかかります。

トータルで¥30,000~¥90,000です。

*墓石撤去時の閉眼供養のお布施……¥10,000~¥30,000

菩提寺を離れるときは、離檀料として閉眼供養時のお布施を少し厚く包む人もいます。

*新しいお墓を供養の対象にする開眼供養のお布施……¥10,000~¥30,000

*納骨式のお布施……¥10,000~¥30,000

なかには、長く手を合わせてきた先祖代々の墓石を処分はできない、改葬してもできればそのまま使いたいと考える人もいるでしょう。

その場合、新しく墓石を建立するケースと比べると、費用は安くなるのでしょうか。

結論としては、安くなる場合ももちろんありますが、必ず安くなるとはいえず、高くなることも少なくありません。

状況によって異なります。

また、今ある墓石を設置することが可能かどうかについては、新しいお墓を管理する霊園側の判断になります。

新しいお墓について十分に検討した上で、次のような場合には、今ある墓石の移動を決めてもよいでしょう。

・先祖が建てた唯一無二の墓石だと思うと、どうしても手放せない

・墓石のブランドや彫刻、デザインなど、今の墓石にこだわりや希少性があり、同レベルの墓石を求めたいと考えている

なぜ、今ある墓石を使うよりも新しく墓石を購入した方が割安になるのでしょうか。その答えについては、お墓の費用内訳と相場を解説するなかでご案内します。

お墓の費用は、お墓を建てる区画を墓地として半永久的に使う権利を得るための「永代使用料」と、墓石を建てるための「墓石建立費用」に分かれます。

それぞれの相場は、以下の通りです。

*永代使用料……¥500,000〜¥1,000,000

*墓石建立費用……¥1,000,000〜¥1,500,000

今ある墓石を使いたい人であっても、「永代使用料」は必ずかかる費用となります。

また、墓石建立費用は、たんに墓石そのものの購入費用ではありません。

次のような内訳となります。

*墓石そのものの購入費用

*墓石の加工費用

*整地費用(墓石を建てるための土台を強固にする)

*設置費用(墓石を運び、組み立てる)

つまり墓石そのものの費用の他に整地費用や設置費用など人件費がかかっており、この人件費は、今ある墓石を移動するにしても必ずかかってきます。

墓石はブランドによって価格の幅が広い商品です。

国産のなかでも最高品質とされる庵治石と、実績に乏しい外国産の墓石とでは、価格に10倍もの開きが出ることもあります。

また、墓石の値段は使われる石の量に比例して上がります。

同じブランドの墓石なら、2倍量を使えば単純に2倍の値段になります。

シンプルな和型の墓石と、オーダーメイドのデザイン墓石などとでは、加工費用が違ってきます。

今ある墓石を移動すれば、墓石の購入費用や加工費用は浮きますが、搬送するための費用がかかってきます。

搬送自体の相場は¥200,000〜¥1,000,000で、墓石の大きさや劣化の度合い、移動距離によって違います。

墓石によっては、追加で基礎工事が必要なこともあります。

また、墓石自体を移すことが可能でも、他の墓地との境目に設置する外柵などは新たに購入する必要があります。

これらの費用が、墓石そのものの購入・加工費用を上回ってしまうケースがあるのです。

「新しいお墓は安価な墓石、シンプルなデザインで構わない」と考えている場合は、よりその可能性が高まります。

石材店から見積もりをもらい、「今ある墓石を搬送してもらうよりも、新しく建てた方がかなり安い」という結論に至ってもなお、迷ってしまう人はいることでしょう。

新しいお墓が、今あるお墓に比べて見劣りした場合に「やはりもう少しお金を出しておけばよかった」と後悔するのは避けたいものです。

そんなときには、新しい墓石候補の現物をしっかり確認することをおすすめします。

カタログで石の写真を見るのと、実際に立っている墓石を見るのとでは、印象がまるで違うためです。

「現物が確認できる墓石のなかからしか選ばない」というルールを決めれば、きっと後悔のない墓石選びができるでしょう。

以上、お墓を移動するときの流れや費用について解説しました。

今ある墓石を移動したいと考えている人も、何もかも新しいお墓がよいと感じている人も、後悔しないお墓選びをするために流れや費用をトータルで押さえておきましょう。

なかには、「こんなに費用がかかるとは」とためらってしまう人もいるかと思われます。

そんなときには、お墓の撤去だけを行い、先祖の遺骨はいったん自宅に保管するという方法もあります。

その場合、新しいお墓については、のちのちゆっくり考えましょう。

現在は樹木葬という形で移すという選択肢もあります。

ご興味のある方は下記の記事をご覧ください。

急な知らせを受けて駆けつけるお通夜やお葬式。

用事や仕事をしている最中に知らせを受けて駆けつける場合、式の始まる時刻に間に合わない、遅れるかもしれないとなることもあります。

そのような場面に遭遇した時、どう対処したら良いのかについて解説させていただきます。

まず遅れて葬儀場に到着した時、葬儀場の様子はどうなっているのかについて解説します。

式の時間はお通夜であれば40分程度、葬儀告別式であれば1時間が目安です。

その間に到着すれば、読経や焼香の最中であることが予想されます。

それよりも遅れる場合は、式は終了して散会しているかもしれません。

・読経中、お寺様の読経だけが会場で響く

・参列者は全員着席

・参列者は全員前を向いている

・受付係がいる場合といない場合がある

式の最中に遅れて到着した時は下記の手順で対応しましょう。

足音に気をつければ決して目立つことはありません。ご安心ください。

まず受付を済ませましょう。参列したことを記録として残す芳名帳がありますので、記載しましょう。香典を持参の場合は受付係へ提出します。受付係がいない場合は、付近にいる葬儀社スタッフに相談しましょう。

相談は式が終わってからでも構いません。

受付係が作業を終えて既にいないのか、そもそも香典を辞退している葬儀なのか、葬儀社スタッフに確認すると良いでしょう。

葬儀場の後方の空いている席へ着席をしましょう。遅れてきてしまったことへのお詫びで周囲に礼をする、遺族の席まで挨拶へ向かうなどを行う必要はありません。

素早く着席するのが一番目立つことのない方法です。

着席した段階で周囲が焼香を終えている場合、葬儀社スタッフから案内がなければ、焼香は閉式後に行わせていただきましょう。

これから焼香という場面だった場合は、順番が来てから周囲と同様に焼香を行いましょう。

ご遺族への挨拶は閉式後に行いましょう。

香典を受け取る葬儀と確認が取れた場合は、ここで香典を直接お渡しするのも一つの方法です。

通夜式が終わって到着した場合、参列者は既に散会しているかもしれません。葬儀場は葬儀社スタッフと遺族、親族のみである可能性もあります。

対応は下記の手順で行いましょう。

まず葬儀社スタッフを訪ねて相談をしてみましょう。

香典を持参の場合は、どうしたらいいか、香典を受け取ってもらえる葬儀なのかどうかも含めて確認しましょう。

葬儀社スタッフに遺族のいる場所へ案内をしていただき、ご遺族へ挨拶を行いましょう。

香典を渡しても良い葬儀であれば、ここで香典を直接お渡ししましょう。

葬儀告別式が終わってから到着した場合、ご遺族は火葬場(斎場)へ行かれています。

戻ってくるのもかなり遅くなるため、長時間待つ可能性があります。

このようなことにならないよう葬儀告別式が終わってから到着しそうな場合は、何時頃に葬儀場へ戻ってくるかを予め葬儀場に問い合わせてみましょう。

戻ってくる頃に駆けつけるのも一つの方法ですが、後日改めてご挨拶する方が良い場合もあります。

葬儀場のスタッフに相談をしてみましょう。

通夜や葬儀に遅れて到着してもご心配になるほど目立つことはありません

葬儀場にいる参列者は全員着席して前を向いています。

後ろの様子はわからないのです。

唯一物音だけは気付きますので、足音には十分注意をしましょう。

足音さえ気をつければ、目立つことはほぼありません。

遅れて到着したことへの後ろめたさを持つ必要はありません。

決められた時間に間に合わなかったという罪悪感は必要ありません。

遅れそうなのがわかっていてもわざわざ駆けつけてくれたこと、誰も咎めることはありません。むしろ温かく迎えてくださるでしょう。

あなたが故人様もしくはご遺族様と縁があるのであれば、遅れても駆けつけて下さったことはきっと喜ばれるでしょう。

たとえ礼服や数珠が用意できていなくても、ありがとうとなるはずです。

香典が用意できていなかったとしても、後日お渡しすれば良いですから、駆けつけることを優先してください。

それが一番の故人様、ご遺族様への慰めになるはずです。

時間がなくて慌てて何を持参したら良いか確認した場合は、下記の記事をご覧ください。

葬儀へ参列する時に確認したい持ち物リストになりますのでお役立てください。

広島県呉市安浦町にある火葬場、呉市東部火葬場をご紹介させていただきます。

呉市安浦町にある呉市東部火葬場は、2010年10月竣工とまだ新しい施設です。

山の中にある静かな環境のもと、清潔感のある建物で故人を送るに相応しい場所になっています。

春には桜の木々の中を通って火葬場へ到着します。

主に呉市の安浦町、川尻町、仁方、広の方々が利用されています。

ペットの火葬はできません。

・住所 広島県呉市安浦町大字安登1018-22

・駐車場 普通車25台

・TEL(0823)84―4602

・火葬炉、炉前ホール、待合ロビー、待合室(和室)

●交通のご案内

初めての方は、火葬場への入り口がわからず通りすぎてしまう可能性もあります。

その場合は慌てず進み、安全な場所でUターンして戻りましょう。交通量の多い道なので周囲に配慮しましょう。

・タクシーの場合

JR安登駅から5分

JR安芸川尻駅から8分

JR安浦駅から11分

・自家用車の場合

川尻市民センターから7分

JR安浦駅から11分

JR仁方駅から16分

JR広駅から20分

呉市内在住 12歳以上 21,000円

呉市内在住 12歳未満 16,800円

呉市外在住 12歳以上 72,000円

呉市外在住 12歳未満 57,600円

ご利用の際は、下記にご注意ください。

■注意事項

火葬における待ち時間は、約1時間半が目安となります。

待合スペースでは他の喪家がいらっしゃる場合もありますので静かに過ごしましょう

■棺に入れてはいけないもの

基本的に燃えないもの、燃えづらいものは棺に入れてはいけないとされています。

主なものは下記になります。

・ドライアイス

・毛布

・食品

・ライター

・アルコール類

・お亡くなりになられた方が心臓ペースメーカーを使用の場合、爆発する恐れがありますので事前に火葬場職員へ知らせましょう。

呉市東部火葬場|葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

呉市東部火葬場で火葬をご検討中の方、葬儀のご相談を24時間365日承ります。

呉市及び広島県内全域をわかりやすいシンプルな定額料金でお手伝いさせていただいています。

◾️自宅で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

◾️お寺で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

※お寺によっては、使用料がかかる場合もございます。

◾️自宅で一日葬(葬儀のみ)

・210,000円(税込231,000円)

◾️火葬式

・105,000円(税込115,500円)

◾️直葬

・65,000円(税込71,500円)

詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。

突然訪れるお葬式に大きなお金をかけるのは難しいものです。

広島県全域を対応する家族葬・自宅葬専門の広島自宅葬儀社は、高品質なご葬儀を少しでも低価格でご提供させていただくことで、広島県竹原市の皆様のお役に立ちたいと考えています。

竹原市で低価格な家族葬・一日葬・直葬であれば自宅葬・家族葬専門の広島自宅葬儀社にお任せください。

・プランにお葬式に必要なものは全て含まれています。基本的に追加費用はかかりません。

・お支払いはプランを選ぶだけのわかりやすい定額料金。

・供花、弁当、会葬御礼などがオプションとなります。ご希望の方のみ別途ご注文いただく形です。

・竹原市の火葬料、寺院のお布施はプランに含まれていません。

竹原市で行う低価格な家族葬プランをご紹介させていただきます。

通夜葬儀告別式を少人数で行う家族葬プランは255,000円(税込280,500円)。

自宅で行う家族葬プランになり、6畳一間あれば、戸建てでもマンションでも可能です。

オプション品を注文しない限りはこの価格で家族葬が可能です。

ご家族だけなので、時間もゆっくり流れます。

枕元で思い出話をしたり、故人様が生前お好きだったものを家族で手分けして用意したり、好きな音楽を流してあげたり、色んな過ごし方が可能です。

故人様とご家族様だけのあたたかいお葬式となります。

また、ご自宅だけでなく、生前に信仰のあったお寺で葬儀を行いたいというご要望にも対応させていただきます。

竹原市にお付き合いのあるお寺様がある方は、お寺で行う家族葬はいかがでしょうか。

生前からお寺がゆかりの場所である、家の近くにお寺がある方は、一般的な葬儀よりも厳かな雰囲気の中で行われる寺院葬はおすすめです。

お寺様の有難い法話やご慈悲に悲しみも癒されます。

広島自宅葬儀社では自宅葬と変わらない255,000円(税込280,500円)でお手伝いさせていただきます。

但し、使用料が無料のお寺もあれば、別途使用料の必要なお寺もありますので確認が必要です。

通夜・葬儀2日間で5万円が相場になります。

奥様が竹原市内の病院で療養中、ご主人は脳梗塞の後遺症を患いながら自宅で一人生活していました。

突然奥様のご逝去の知らせを受け、県外や広島市に住むご家族が竹原市の病院へ駆けつけます。

病院からご自宅へご安置の際は、愛用していたベッドにお休みいただき、ご主人様は側で付き添っていらっしゃいました。

葬儀のことはよくわからないけれど自宅から母を送り出したいという熱い想いにお応えすべく、弊社もできる限りのお手伝いをさせていただきました。

ご出棺時、ご主人様から予め伺っていた奥様の大好きな曲、SMAPの「世界で一つだけの花」を流しながら自宅を出発させていただきました。

| 家族葬プランA | 280,500円 |

| 火葬料 | 10,160円 |

| お布施 | 100,000円 |

| 合計 | 391,660円 |

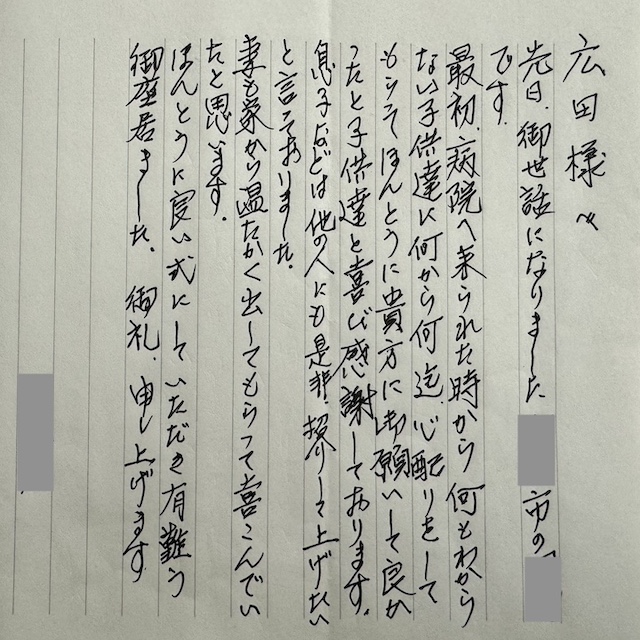

「先日、御世話になりました竹原市の○○です。

最初、病院へ来られた時から何もわからない子供達に何から何迄心配りをしてもらってほんとうに貴方に御願いして良かったと子供達と喜び感謝しております。

息子などは他の人にも是非、紹介してあげたいと言っておりました。

妻も家から温かく出してもらって喜んでいたと思います。

ほんとうに良い式にしていただき有難う御座いました。

御礼、申し上げます。」

通夜式を省略して、葬儀告別式のみを行う一日葬プラン210,000円(税込231,000円)です。

1日目は、通夜式がないため、礼服を着る必要もなく、普段と変わらない形で我が家で自由に過ごすことができます。

家族で過ごす時間を生前に十分に持てなかった方は、ご家族だけの水いらずのお時間は、きっと思い出に残る1日となるでしょう。

「ゆっくり最後にお別れができてよかった」とおっしゃっていただくことの多いプランになります。

2日目に葬儀告別式を行いますので、参加者には時間を知らせてお集まりいただいてください。

宗教的儀式は行わず、家族でお別れのみ行う火葬式プランです。

料金は130,000円(税込143,000円)です。

最後の時間を自宅でゆっくりお過ごしいただけます。

生前になかなか自宅に帰ることができなかったという方にもおすすめです。

方法は2種類ありますので、詳しくは下記からご確認ください。

ご希望の方は、竹原市斎場の火葬炉前で簡単な読経を依頼することもできます。

その場合、お布施3.5万円が必要になります。

弊社の最安値プランがこちらの直葬65,000円(税込71,500円)です。

基本的に火葬のみ行う費用を最小限に抑えたプランとなります。

2つの方法からお選びいただけます。

1.ご自宅へご安置、翌日ご出棺となるプラン

ご自宅へご安置させていただき、自宅から出棺になりますので最後をご自宅でお過ごしいただけます。

こちらは90,000円(税込99,000円)となります。

2.臨終にお立ち合い、火葬場でお別れにお立ち合い

事情があって自宅へご安置できない方、全てを葬儀社にお任せしたい方にはこちらがおすすめです。

病院などお亡くなりになられた場面にお立ち合いいただき、その後は翌日火葬場へお越しいただき弊社と合流するプランです。

こちらは最安値の65,000円(税込71,500円)のプランになります。

| 竹原市内在住 | 12歳以上 | 10,160円 |

| 竹原市外在住 | 12歳以上 | 15,240円 |

| 竹原市内在住 | 12歳未満 | 6,070円 |

| 竹原市外在住 | 12歳未満 | 9,105円 |

待合室、告別室などそれぞれの用途に合わせた空間設計になっており、過ごしやすい施設になっています。また、道中は途中道幅が狭くなっています。お車で行かれる際はお気をつけください。

所在地 広島県竹原市小梨町10179番地2

開場時間 午前9時30分〜15時00分

問い合わせ先(0846)22―9520

詳しくは下記の記事でご確認ください。

竹原市のお布施相場は、浄土真宗平均13万円〜15万円、その他宗派平均18万円〜20万円、そして御車料、御膳料が別途必要になります。

また、浄土真宗以外のご宗派の場合、戒名料が必要になります。戒名料につきましてはお寺様へ直接ご相談ください。

お付き合いのあるお寺がない方は、弊社で寺院をご紹介することも可能です。

竹原市のお布施相場の詳細については、下記でご確認いただけます。

広島自宅葬儀社は、竹原市の下記エリアを迅速に対応させていただきます。

・小梨町 ・塩町 ・下野町 ・新庄町

・高崎町 ・竹原町 ・忠海町 ・忠海床浦

・忠海中町 ・忠海長浜 ・忠海東町 ・田ノ浦

・田万里町 ・中央 ・仁賀町 ・西野町

・東野町 ・福田町 ・本町 ・港町 ・吉名町

竹原市で家族葬をお考えであれば、住み慣れた我が家で行う家族葬はいかがでしょうか。

自宅で行う家族葬は、通夜・葬儀という儀式の時間だけでなく、家で過ごす全ての時間が大切な思い出として残ります。

そして葬儀会館へ移動する必要もなく、愛着ある自宅で気を遣わずに葬儀が行えます。

準備は葬儀社へ全てお任せください。

低価格&高品質に自信のある広島自宅葬儀社は、24時間365日、迅速にご対応させていただきます。

弊社の詳細は下記のホームページでご確認くださいませ。

広島県尾道市御調町にある火葬場、御調斎場についてご紹介させていただきます。

昭和58年に建てられた斎場で、火葬炉2基と建物自体はコンパクトになります。

静かな環境なため、落ち着いてゆっくりお過ごしいただけます。

御調中学校前を右折して斎場へ向かいます。

途中の道幅が狭くなっていますので、お車で行かれる際はご注意ください。

・住所 広島県尾道市御調町高尾9−2

・開場時間 9時〜16時

・駐車場 普通車10台、バス1台、車椅子1台

・休日 1月1日及び市長が休業が必要とした日

・TEL(0848)76―2111(御調支所まちおこし課)

・火葬炉2基、炉前ホール、告別ホール、待合ホール、待合室(和室8畳)2室

●交通のご案内

・タクシーの場合

尾道駅から25分

・自家用車の場合

尾道市御調支所から4分

尾道ICから13分

尾道市役所から25分

尾道市在住 12歳以上 10,000円

尾道市外在中 12歳以上 30,000円

尾道市内在住 12歳未満 7,000円

尾道市外在中 12歳未満 21,000円

利用における注意事項は下記の通りです。

・使用方法は尾道市御調支所まちおこし課へTELをお願いします。

TEL(0848)76―2111

・駐車場可能台数が10台と限りがあります。なるべく乗り合わせで斎場へ行きましょう。

・当日、他の家の方もいらっしゃる場合もあります。お互いの迷惑にならないように斎場では静かに過ごしましょう。

下記のものは副葬品として棺の中に収めるのは控えましょう。

火葬時間が長くなる場合、ご遺骨に付着する場合、爆発など危険がある場合がございますのでお気をつけください。

・メガネ、時計、アクセサリー

・瓶、缶など

・ライター、スプレーなど

・大きな果物、分厚い書籍、分厚い布団、着物など

・ペースメーカー、コルセット

尾道市御調斎場で火葬葬儀受付窓口 TEL 0120-564-594

24時間365日、いつでもご相談を承ります。

■火葬のみ(直葬)一式70,000円(税込77,000円)

火葬一式70,000円(税込77,000円)

・寝台車 ご搬送

・搬送シーツ

・棺一式

・骨壷一式

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

・寝台霊柩車

■火葬料10,000円

(尾道市民10,000円 尾道市民以外の方30,000円)

■総合計87,000円

■葬儀一式 255,000円(税込280,500円)

通夜・葬儀を自宅、お寺、集会所で行った場合の価格は下記になります。

葬儀一式255,000円(税込280,500円)

・寝台車 搬送

・霊柩車 尾道市御調斎場へ

・棺一式

・骨壷一式

・搬送シーツ

・ドライアイス

・枕飾り一式

・仏衣

・位牌

・遺影写真

・生花飾り

・焼香セット

・受付用具一式

・お布施袋

・火葬手続き代行

・司会進行

■火葬料 10,000円

(尾道市民の方 10,000円 尾道市民以外の方30,000円)

■総合計291,500円

※お布施は別途必要になります。

詳細は、下記からご確認いただけます。

葬儀のとき司会者によって読まれる弔電は、葬儀後にまとめて遺族の元へ返されます。

遠方に住んでいる人など思いもよらない人物からの弔電が届くと、驚くとともに「気にかけてくださったのだ」と温かい気持ちに包まれるものです。

弔電のお返しはいつ、どのように行うべきか、選ぶべき品物は何かなど、弔電に対するお礼やお返しものについて解説します。

弔電のお礼は必要です。弔電は、葬儀に参列できない人が、故人を偲び遺族を慰める気持ちを伝えようと送るものです。

よって参列してくださった人へのお礼と同じように、その気持ちに対してお礼の意を表すことが礼を尽くすことに繋がります。

なかには、弔電と合わせて香典や供物などを送ってくれる人もいるでしょう。

そのような場合は、香典や供物へのお礼も含めたお返しをする必要があります。

何を送ってもらったかによって、お礼の品やお礼をするべき時期が変わってくるため、気をつけましょう。

以下、「弔電だけの場合」と「弔電のほかにいただきものをした場合」の2つに分けて解説します。

弔電だけをいただいた場合、お礼状を送れば感謝の気持ちは十分伝わります。

お礼状を送るほか、葬儀後に初めて相手に会ったときには忘れずに直接お礼を述べるようにすると丁寧です。

親しい間柄であれば、葬儀後少し落ち着いたら電話をかけて、葬儀が終わったことを報告するとともにお礼を伝えるのも良い方法です。

この場合、改めてお礼状を送る必要はありません。

弔電は住所を明記しなくても送ることができるため、お礼状を送りたくても相手方の住所が分からない場合があります。

無理に相手の住所を調べる必要はありませんので、電話やメールなど、連絡先が分かる範囲でお礼を述べましょう。

お礼状のほかにお返しものを送るのは、かえって相手に気を遣わせてしまう結果になりかねません。

弔電だけの場合は、お礼状の送付のみで済ませるといいでしょう。

とはいえ、「ほかにお礼をしなければ」と感じるような立派な弔電をいただいたときには、ご自分の感覚に従ってお返しの品を用意してもかまいません。

弔電に限らず、葬儀にかかわるお返しの品は、食品や消耗品など、食べたり使ったりして後に残らない「消えもの」がふさわしいとされています。

ずっと残っていると目にする度に葬儀を思い出せてしまうというものです。

よってタオルやハンカチ、お菓子、お茶などが選ばれています。

弔電のお礼は、なるべく早く行うのがマナーです。

葬儀後1週間以内には、お礼状を送りましょう。

お礼状と一緒にお返しの品を贈りたい場合にも、1週間以内に手配します。

ただし、他にも何かいただいている場合、お返しの品は四十九日に合わせての発送でもかまいません。

これについては後述します。

他にも何かいただいた時は、以下のように対応しましょう。

香典返しを送ります。葬儀の日、香典と引き換えに香典返しを渡す方式をとっていたなら、すぐに香典返しを手配できるでしょう。

発送の際には、弔電に対するお礼状を同封します。

丁寧な文面の会葬礼状はすでに香典返しの中へ同封されていることが多いでしょうから、弔電に対するお礼状は、手書きで手短にお礼を書いた手紙を同封するだけでも十分です。

葬儀のときは香典を受け取るだけで、四十九日に合わせて香典返しを発送する方式をとっていたら、弔電に対するお礼状だけでも葬儀後なるべく早めに投函します。

ただし発送が二度手間になってしまうので、弔電をくださった人へのお返しだけを早めに手配して、お礼状と同時に発送することができれば、そうしてもよいでしょう。

いただいた品物の1/3から1/2の金額をめどとして、お返しの品を送ります。

発送の際には、弔電に対するお礼状を同封します。

供花の相場は一基につき1万円から1万5000円、缶詰や果物の盛籠など供物の相場は内容により5000円から1万5000円程度です。

一般参列者への香典返しよりも、お返しが多額になるため注意しましょう。

お返しの品として選ばれるのは、食品やドリンク類、消耗品などのギフトセットです。金額に応じて選べるカタログギフトも人気があります。

四十九日に合わせてお返しものを発送したい人は、ひとまず弔電のお礼状だけを早めに投函しましょう。

「葬儀に参列できないと思い弔電を送ったが、都合がついたので駆けつけた」という人も、まれにいます。

葬儀の後、お見送りのときに、弔電に対するお礼を直接述べるようにしましょう。

こうして相手に直接お礼を述べるのが最高の礼儀とされているため、後日改めてお礼状を送る必要はありません。

●弔電のお礼状の例文

弔電のお礼状には、次の要素を入れます。

1.弔電をいただいたことのお礼

2.葬儀が滞りなく終了したことの報告

3.生前のお付き合いに対する感謝

4.お礼が書面になってしまったことのお詫び

また、会葬礼状などと同じように、句読点は入れません。文面例は以下の通りです。

拝啓 このたび故(故人の名前)儀 葬儀に際しましては ご鄭重(ていちょう)な弔電をいただき 厚く御礼申し上げます

おかげさまで通夜葬儀ともに滞りなく済みましたこと ご報告致します

生前のご厚誼に深く御礼申し上げます

本来であればお目にかかってお礼を申し上げるところですが 略儀ながら書中にて失礼致します

敬具

お礼状は、手紙とハガキ、どちらでも構いません。どちらであっても手書きの場合はなるべく万年筆や筆ペンを使いましょう。

万年筆や筆ペンの用意がない人はボールペンでも構いませんが、いずれにせよお礼の気持ちをしたためるので丁寧さを心がけ、走り書きはしないようにしたいものです。

手紙にする場合は、派手な色柄の便せんや封筒は避け、シンプルなものを選びます。

お礼の気持ちを表すため、茶封筒は使わないように気をつけましょう。

ハガキにする場合は、一般的な官製ハガキでかまいません。グレーの枠で縁取られていたり、蓮の花などが淡い色でプリントされていたりする弔事用のハガキも売られています。

お礼状のほかにお返しものを送る場合は、以下のように手配します。

お返しものの上に、のし紙をかけます。のし紙にプリントされる水引は、白黒の弔事用を選びます。

関西地方の一部では、黄白となるため注意しましょう。表書きは「志」で、香典返しと同様です。

お返しものを発送するときは、のし紙の上に包装紙をかける「内のし」を選びます。

これは発送の手配中や、先方が送られてきた箱などを開けるときにのし紙が傷まないようにするためです。お店には「発送するので、内のしでお願いします」と伝えます。

以上となりますが、四十九日法要に合わせて香典返しを送る方式をとっている人でも、弔電のお礼はとくに早めの手配が必要になります。

弔電が大量になる場合には、お世話になった葬儀社に相談してお礼状のハガキを印刷する会社を紹介してもらったり、インターネットから手配したりして、なるべく負担のかからないようにするのが大事です。

四十九日を自宅で行うと決めたご家族が、当日何を用意すべきか。

一つ一つ確認できるように、必要なものをわかりやすく解説させていただきます。

まず用意しないといけないものを下記に挙げてみましたのでご覧ください。

お寺様に読経をいただくのに必要な仏具です。

仏壇がある方は一通り揃っているはずなので大丈夫です。

仏壇のない方は、お寺様に相談してみてください。自宅に無い仏具は持参していただけるはずです。

葬儀の際に用意いただいた白木位牌を準備しましょう。浄土真宗の方は、広島県など位牌を元々使わない地域もあります。

その場合、位牌のご用意は不要です。

葬儀の際、葬儀社から遺骨を安置する後飾り壇を用意していただいている方は、その壇に遺骨と遺影写真が飾られていると思います。それをそのまま使ってください。

後飾り壇のない方は、葬儀社に相談して用意していただくか、お寺様に相談してみるとよいでしょう。

一時的なものなので小さな台(テーブル)を用意して遺骨と写真を置く方もいらっしゃいます。

お寺様にお渡しするお布施の用意が必要です。

相場は2万円〜5万円。

別途、自宅にお越しいただくので「御車料」も用意しましょう。

相場は5千円です。

お寺様と一緒に食事を予定している、お寺様にお弁当を渡す予定でいる、どちらでもない場合は「御膳料」を用意しましょう。

相場は5千円です。

お布施に関連しますが、四十九日にかかる費用の用意が必要となります。

主な内訳は以下の通りです。当てはまるものだけご用意ください。

| 相場 | 例10名の場合 | |

| お布施 | 2万円〜5万円 | 2万円 |

| お車料 | 5千円 | 5千円 |

| お膳料 | 5千円 | 5千円 |

| 食事 | 一人3千円〜6千円 | 3万円〜6万円 |

| 引き物 | 一人2千円〜3千円 | 2万円〜3万円 |

お葬式の時と同様に喪服の準備をしましょう。

四十九日は予め日程を決めて行う法事です。

喪服がない方は、その日に合わせてレンタルすることも出来ます。

貸衣装屋やネットでレンタル喪服サービスを利用するのも一つです。

数珠も必要になります。忘れずに用意しましょう。

仏壇店、百貨店、100円ショップなどでお買い求めいただけます。

法要の際、参列者が座る座布団が必要になります。

数が足らない場合、他の兄弟親族に家から持参いただく方もいらっしゃいます。

ホームセンターで揃える方法もありますが、今後も使用する予定があれば良いのですが、一度きりになるのであれば他の方法をおすすめします。

必要な方々への連絡を行いましょう。主な連絡先は下記になります。

四十九日の日時をご相談の際、お寺様へ連絡を行われたと思いますが、四十九日前日に再度ご連絡をすると丁寧でしょう。

「明日はよろしくお願いします」と簡単で結構です。

日時を決めてから日も経過しているはずです、確認の意味で連絡を行うと双方が安心するでしょう。

参加予定の親族には電話やメールで連絡しておくと良いでしょう。

うっかり忘れていたというのを防ぐ意味もあります。

香典を受け取る意思がない場合は、予め伝えておきましょう。

また当日のスケジュールを伝えておくと、相手は予定が立てやすくなるので親切だと思います。

ここからは必ず用意しないといけないものではなく、家族が判断するものです。

四十九日では、法要後に法宴という食事を行うことが一般的でしたが、現在のコロナ禍では食事の席を設けないことが多いです。

代わりに弁当を持ち帰りいただくこと場合や食事を無しにすることも多くなっています。

少人数の法事であれば、近くに外食に行く場合もあります。

香典をいただく場合は、お返しの品として「引き物」を用意します。

親族の香典相場が1万円です。

それに対して食事+引き物で合計6千円〜8千円返すのが相場です。

香典をいただかない場合は、引き物を用意する必要はありません。

お供え物は必ず必要なものではありません。

何かお供えして賑やかにしたいなどご家族の判断で用意するものです。

果物や生花、菓子折り、故人が好きだったもの等をお供えすることが多いです。

法要後にバラして親族に分けて持って帰っていただくこともありますし、そのままお供えするケースもあります。ご家族で判断されたら良いでしょう。

簡単な挨拶を行う場合もあります。特にかしこまって挨拶をする間柄ではない場合、省略しても問題ありません。お礼を伝えたい方は、挨拶の場を設けましょう。

タイミングは全て終了した時が良いと思います。

以上、四十九日を自宅で行う場合、用意するものをご紹介させていただきました。

参考になれば幸いでございます。

葬儀を行う方の多くが家族葬を希望される時代、葬儀の簡素化が進んでいます。

それは葬儀だけに留まらず、葬儀後の法要についても同様のことが言えます。

四十九日法要にかける費用を抑えたい方々へ、どのようにしたら安価で出来るか。

その点に絞って解説させていただきます。

現在、安価にお葬式を済ませる方法については情報がたくさん溢れていますが、四十九日法要に関しては情報が少ない傾向にあります。

家族葬を行って、四十九日法要を盛大に行いたいと思う方は少ないでしょう。

葬儀と同様にあまり派手にせず家族で行いたいとお考えではないでしょうか。

年々その需要は高まっているのを感じます。

四十九日法要で20〜30万円のお金をかける方は少なくなっています。

まず本来、四十九日法要ではどのようなお金がかかるのかをご覧ください。

主に4つあります。

お寺様へ読経をいただくのでお布施が必要になります。

会場費には読経を行う法要会場、食事を行う法宴会場があります。

同じ場所の場合もありますし、移動してそれぞれ別の場所で行う場合もあります。

施主は参加者に食事を用意してもてなします。

施主はお礼の品を用意して、参加者にお持ち帰りいただきます。

四十九日のような法事で食事と引き物の風習があるのは、香典をいただくからです。

例えば結婚式の場合、出席者から祝儀をいただいて、食事でもてなし引き出物を持ち帰りいただきます。

法事の場合も同様で、いただいてばかりでは済ませられない、何かお返しをしないといけないという日本人特有の文化があります。

葬儀でも香典をいただくと、香典返しをします。何でもお返しをする文化なのです。

それでは本題の四十九日法要を安く済ませる方法をご説明します。

まず香典を辞退しましょう。四十九日法要でも葬儀同様に香典の文化があります。

それは参列者が食事でおもてなしを受け、引き物を帰りにいただくのを知っているため、手ぶらでは参加できないのです。手ぶらで参加出来る状態を作ってあげましょう。

参列者が手ぶらで参加できる状態になれば、施主は食事と引き物を用意しなくても非礼にはなりません。食事代と引き物代を省くことが出来ます。

食事一人当たり5千円×15名=7.5万円

引き物一人当たり3千円×10名=3万円

これだけでも10.5万円の費用を省くことになります。

会場は自宅かお寺で行いましょう。そうすれば会場にかかる費用は発生しません。

自宅で行う場合に必要なものは下記の記事でご確認いただけます。

会場を自宅かお寺で行い、香典は辞退します。

そうすることで下記の通り必要なものは最小限になります。

| お布施 | 必要 |

| 会場費 | カット |

| 食事代 | カット |

| 引き物代 | カット |

四十九日にかかる費用は、お寺へお布施を用意するのみとなるのです。

これが身内だけで安く済ませられる方法です。

また、食事と引き物の用意がない為、参加人数で費用が変わることはありません。

法要を同居家族のみで行っても、親族を呼んで行っても費用は変わりませんので参加して欲しい方に声をかければ良いでしょう。

参加して欲しい方への連絡方法、どの範囲まで呼ぶか、詳しくは下記の記事でご覧ください。

参加者に手ぶらで帰っていただくのは申し訳ないと感じる場合は、手土産を用意するのも良いでしょう。

千円〜2千円の茶菓子やお弁当を用意すれば十分です。

四十九日法要のお布施の相場は2万円〜5万円です。

合わせてその日に納骨を行う場合は、お墓で読経を行っていただく場合もあると思います。その際は、別途お布施を1万円〜2万円ご用意しましょう。

自宅で法要を行う際は、お車料も5千円ほどご用意しましょう。

当日の準備物を確認しておきましょう。

・お布施 2万円〜5万円

・遺骨

・位牌

・喪服

・数珠

身内で安価に四十九日を済ませるなら、上記をご用意いただくだけで行えます。

遺影写真は持参すると、両手が塞がってしまい不自由になることや置き場所に困ることになるでしょう、この場合は持参されないほうが良いかと思います。

機能価値広島自宅葬儀社がもたらす機能

情緒価値広島自宅葬儀社がもたらす気持ち

社会価値広島自宅葬儀社がもたらす社会

さいごは、おうちで。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。