ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

叔父(叔母)の葬儀へ参列することになった時、香典をいくら包むべきなのか。

参列しない場合はどうしたら良いのか。

1級葬祭ディレクターの筆者が香典相場や注意点を解説させていただきます。

叔父(叔母)は幼少期からお世話になった、可愛がってもらった記憶が残っている方も多いのではないでしょうか。

葬儀の知らせを受ければ、駆けつけたいと思うものです。

香典の金額相場は下記を参考にしてください。

20代の方であれば、1万円が相場です。

一般参列者の相場が3千円〜5千円ですから、相場よりも高額になります。

親族という立場、これまでお世話になったということで1万円が相場ですが、学生の方や用意が難しい方は、5千円でも構いません。

金額よりも甥姪が香典を用意してくれたことに、ご遺族は感謝されるはずです。

30代の方も相場は1万円です。

既婚の方、独身の方がいらっしゃると思いますが、いずれの場合も相場は同じ1万円です。

香典は世帯で1つ用意するものなので、既婚の方はご夫婦で1つ香典を用意しましょう。

中へ包む金額は1万円で構いません。

40代の場合、会社でも役職がつき、年収が上がっていく方も多くなる時期です。

香典相場は1万円〜3万円となります。

無理のない範囲でこれまでお世話になった感謝の印として香典を包みましょう。

叔父・叔母の葬儀へ参列したいけれども、難しい場合もあります。

よくあるのが、叔父叔母の住んでいる地域とは離れて暮らしているケースです。

行き帰りにかかる時間、通夜・葬儀の日程を考えると、まとまった休みを取らないと対応できないのです。

会社の都合、家族の都合、さまざまな条件をクリアして参列することになるのですが、残念ながら参列しないという判断をせざるを得ない場合もあります。

この場合も香典を用意するのが望ましいです。

方法はいくつかありますのでご覧ください。

よくあるのが葬儀へ参列する自分の親や兄弟へ、代わりに自分の香典も用意して欲しいと頼む方法です。

親や兄弟に香典を立て替えてもらって、後でお金を返すという形です。

香典袋の中身に住所を書く必要がありますので、代わりに用意してくれる家族へ忘れずに伝えておきましょう。

香典を現金書留で郵送する方法です。

宛先は、葬儀場のご遺族がいる場所となります。

ご遺族が不在の場合は受け取ってもらえないリスクもあります。

何かしらの都合でタイミングが合わず、受け取ってもらえなかったという事も起こり得るので送る際は、遺族の滞在している時間帯を確認してから送るようにしましょう。

なぜなら送り先が葬儀場だった場合、葬儀場職員が代わりに受け取ることはできないのです。

葬儀が終わって、香典を現金書留で送る方法ですが、この方法もあまりおすすめできません。

気を遣ったつもりでも、遺族からすれば、葬儀が無事に終わり、一段落した時に香典が届くのです。

そのたった一つの香典であっても、香典帳へ追加で記載することになり、お返し物や挨拶状の手配先の追加となることもあるのです。

香典返しの品物を選定した後に新たな香典が届いた場合、またお返し物を手配する手間が増えたと遺族が感じてしまいかねません。

お世話になった人だからと言っても、あまりにも高額な香典を包むことは避けましょう。

甥姪が高額な香典を包むと、それよりも近い立場の兄弟、子供と同等の香典金額になってしまいかねません。

兄弟・子供からすれば甥姪と同じ金額になると立場がありません、困る場合もあるのです。

分相応という形で、相場の範囲で行うのが良いでしょう。

香典だけでなく、叔父叔母の葬儀で何かしてあげたい、手伝えることはと思う方もいらっしゃると思います。

その場合は、「受付係をしましょうか?」と遺族へ尋ねてみてください。

家族葬の場合、葬儀の受付は会社関係や近所には依頼できないため、身内の中から係を選ぶことが多いものです。

甥・姪が受付係を引き受けてくれて助かるという場合もあるのです。

未経験でも大丈夫です、葬儀社が事前に手順を教えてくれますので問題ありません。

葬儀で遺族が香典をお断りしている場合は、香典を渡す必要がありません。

最近は家族葬で香典お断りをしている事例も多いので、事前に確認しておくことも必要になっています。

ご遺族に直接尋ねる方法、葬儀場に問い合わせて尋ねる方法があります。

気になる場合は、葬儀場の連絡先を聞いて電話をしてみましょう。

香典を持参して参列し、その場で香典お断りの事実を初めて知った場合、それでも全く失礼ではありません。

その時は香典を無理に渡さずに、そのまま持って帰りましょう。

葬儀社へ支払う葬儀代はいつ払う?当日すぐに支払いする必要がある?

頻繁に利用するものではない為、実情はなかなかわからないものです。

この記事では葬儀費用の支払いについて、実際はどうなっているのかを解説させていただきます。

まだ葬儀会館が無く、葬儀は自宅やお寺で行うのが主流だった時代、葬儀といえば地域で行う行事であり、地域の方々がそれぞれ役割分担して葬儀を行っていました。

主な役割として仕出し係、駐車場係、寺院送迎など色々ありましたが、その中に会計係というのがあり、寺院へのお布施、飲食にかかる費用、香典の管理など、葬儀で発生する現金を一括で管理する係がありました。

葬儀社への支払いを遺族がスムーズに出来るように、会計係がお膳立てをしていました。

また、何にいくらかかったのか後で遺族が把握できるように全て整理してまとめて報告するのが、会計係の役目でした。

この当時、葬儀費用は、当日に現金で支払うことが多くありました。

葬儀会館で葬儀を行うのが主流になった今、現金を持ち歩いて葬儀を行うのは危ないという理由や、急な葬儀にも関わらず当日支払いをお願いするのは、遺族の負担を増やすことになるという理由から後日払いが主流に変化しました。

後日払いでも、葬儀社によってその期日は異なり、3日以内の業者もあれば、1週間の業者もあります。

正確なことを知りたい場合、依頼先の葬儀社へ前もって問い合わせてみると良いでしょう。

支払い期限がいつになるかによって、お金の準備の仕方が異なってくる方もいらっしゃるでしょう。

葬儀費用の準備の仕方としては、主に下記が考えられます。

・事前に用意している場合

・葬儀後に折半して支払う

・葬儀後に故人の預金で支払う

・葬儀後に故人が加入していた保険金で支払う

この場合、葬儀代の支払いが当日でも後日でもどちらでも対応できる状態です。

葬儀代の期日に神経質になることはないでしょう。

この場合、葬儀代が確定しないと折半する金額がわからないため、葬儀後の支払いでないと困ることになります。しかし葬儀後3日以内、1週間以内、どちらでも対応できる場合が多いでしょう。

事前に故人の預金を口座から引き出している場合は、葬儀後すぐに故人の預金で支払いも可能でしょう。

しかし葬儀後に故人の預金を口座から引き出そうとした場合、預金口座が凍結してしまいすぐに引き出すことは難しくなります。

手順を踏めば葬儀代を下ろすことも可能ですが、葬儀代の支払い期日が3日以内、1週間以内だった場合、期日を超えてしまう可能性も出てきます。

故人が生前に生命保険などに加入していた場合、葬儀後に保険請求手続きを行いますが、申請準備〜保険金がおりるのは3週間〜1ヶ月半かかります。

葬儀代の支払い期日が3日以内、7日以内の場合、全く間に合わないとなるでしょう。

葬儀代は主に3日以内〜10日以内の支払い期日であることが多いので、葬儀後すぐに支払い可能な予算で葬儀を行うことが必要になるのです。

そのため、葬儀後に故人の預金を引き出して払う、故人の保険金で払うという選択肢は入れず葬儀を行うことを考えましょう。

故人の保険金で支払う以外に方法はないという場合は、葬儀社に相談してみることをお勧めします。

保険証券を提示するなど保険に加入していることを証明できる場合、相談に応じてくれる確率は高まります。

主な支払い方法は下記の通りです。

・当日現金払い

・後日振り込み

・カード払い

・信販会社ローン

葬儀終了後、清算をして帰る形もありますし、前もって一部入金を行い、過不足分を清算する方法があります。

葬儀翌日以降に金融機関から振り込みを行う方法は、最も多い形です。

葬儀代の領収書が必要な場合、葬儀社に発行してもらいたい旨を伝えましょう。

カード払いに対応している葬儀社もあります。

対応可能か事前に確認しておきましょう。

信販会社へローンを組む方法もありますが、あまりお勧めしません。

こちらは今すぐお支払いが困難な方が検討される方法になりますが、今すぐお支払いが困難なのであればローンを組む必要はありません。

今ある予算で無理をせず葬儀を行うなど、別の方法を考えましょう。

こちらは最後の手段としてお考えください。

葬儀社によっては、直接分割払いに応じてくれるところもあります。

だからと言って利用することは、私はあまりお勧めしません。

葬儀は無理をせず、お支払い可能な範囲で行いましょう。

無理のない範囲で行うと言っても、初めての経験。

言われるがまま行うと当初の見積もりは予算の範囲内だったのに、気がつくとこんなに高額になってしまったということもあるかもしれません。

葬儀代を支払うことができないと後でならないために気を付けるべき点は下記の通りです。

予算以上の葬儀を行わないと言葉にするのは簡単ですが、実際は簡単にはいかない場合もあります。

前もって予算をいくらにするのかを検討する時間を設け、熟考する時間を万人が持てるとは限りません。

突然元気だった家族が亡くなるなど、急なご不幸が発生した場合、前もって葬儀を行う準備時間がゼロだったということも起こり得るのです。

予算がわからず葬儀を行うのは、支払いへの不安が高まります。

元気な内から家の経済状況を把握し、急なことが起こった場合に対応できる現金はこのくらいと知っておくことが必要です。

急なことが起こった場合に対応できる、すぐに支払い可能な額で葬儀を行うようにしましょう。

仮にすぐに支払い可能な現金が20万円であれば、20万円以内で葬儀を行いましょう。

20万円以内で可能な葬儀はどんなものなのか、葬儀社に提案していただくのです。

その提案が受け入れられるものであれば、検討しましょう。

不足分をローンする、葬儀社へ分割払いをするなどは極力避けるべきです。

「ローンで対応してはどうでしょう?」と勧めてくる葬儀社と「ローンしなくても大丈夫。こういう方法があるのでお任せください」と言う葬儀社があれば、どちらにお任せしたいですか?

後で「思っていたより高くついた」とならないために、葬儀前に見積もり書をいただき、チェックしましょう。

会葬御礼品、弁当の数など、葬儀が終わってみないと確定しない要素もありますが、それも含めて概算でいくらになりそうなのか。

目安を提示してもらって、確認しておきましょう。

後で払えないとなる方には、「予算を決めていない」「すぐに支払える金額で行っていない」「見積もりの説明をよく聞いていない」という特徴があります。

そうならないために上記に注意して葬儀を行っていただければと思います。

愛着ある自宅、最後はそこで迎えたいと考える方はいらっしゃると思います。

その自宅がマンションだった場合、マンションで葬儀を行うのは難しそうだからと早々に諦めてしまうのはもったいない。

そんな思いで筆者が過去にマンションで、どのようにして自宅葬を行ったか、実例をご紹介しながら、マンションでも葬儀が出来る理由を解説させていただきます。

マンションで自宅葬が難しいと言われる理由は色々ありますが、一番大きな理由は、物理的な問題です。

部屋からマンションのエントランスまでどうやって出棺するのかという点です。

棺はおよそ全長185cm、横幅55cm、高さ45cmほどあります。

シングルベッドよりも少しだけ短く、横幅が狭い箱物をイメージしてみてください。

故人が棺の中で眠っている状態で、このように大きな箱物をどこにもぶつけず、一度も地面に着けず、マンションの下まで降りることが出来るのだろうか。

マンションから出棺することに難しいイメージを持ってしまう方のお気持ちは理解できます。

葬儀社の立場から言えば、故人様の尊厳を守りたい。

人は物ではない、最後まで一人の人間として接していたいと誰もが思っています。

その思いがあるからこそ、ご家族以上に慎重になる面もあります。

できれば棺を水平に保ったまま出棺したいと思うのは最たる例です。

棺を立ててしまうと中でお休みになっている故人様のお体が動いてしまうのではないかと心配になります。

出来る限り安全に、出来る限り尊厳を保ったまま出棺したい観点から、マンションでの葬儀よりも葬儀会館での葬儀をお勧めするケースもあります。

棺を水平に保ったまま、安全に出棺したいと考えた場合、下記の事柄を葬儀社は考えます。

まずエレベーターがあるかどうか。

そしてエレベーターの奥行きは、185cmの棺が入るほどの奥行きがあるかどうかを見ます。

エレベーターの奥行きが185cmに満たない場合、エレベーター内に救急搬送用のストレッチャーを入れる為に作られた非常扉があるかどうかをチェックします。

非常扉があれば、扉を開けると棺が入るスペースが生まれますので、安全に出棺できると判断するでしょう。

エレベーターでの出棺が厳しいとなった場合、次に階段から出棺することを考えます。

焦点は階段スペースの広さです。

ここはどのマンションもほぼ同じような作りで、広さに大きな違いはありませんが、棺が通るかどうかは10cm違うだけでも、かなり変わります。

私は13階から階段を使って出棺をした経験もあります。

次に室内から玄関を通って棺が出棺できるのかという点です。

玄関を出て1m先に壁がある場合、185cmの棺が通るスペースが不足していることになります。

棺を斜めにすることや立てることを考える必要が出てきます。

葬儀を行う部屋から玄関までの動線も確認します。

どこにも当たることなく、水平を保って玄関まで通ることが出来るのかをチェックします。

このように部屋から玄関までの問題、玄関の問題、玄関から下へ降りるまでの問題を全てクリアして、マンションでの自宅葬・出棺は可能になるのですが、ここの判断基準が葬儀社によって異なるのが実情です。

どの時点でマンションでの自宅葬を諦めるかということです。

葬儀会館で葬儀を行うのが当たり前になった時代、マンションで自宅葬を行ったことのある葬儀社スタッフも少なくなっています。

エレベーターの中に非常扉があり、棺が通ることが出来たからマンションで葬儀を行ったという方が多く、非常扉が開かない場合の出棺、階段しかない場合の出棺を実際に行った経験のある方は限りなく少ないでしょう。

ある時点でお断りしているから経験がないのです。

何かを選択するとき、経験のある中から選びがちです。

ご出棺の際の安全面を考えると特に経験した事の中から方法を選択しがちになりますので、経験値で判断基準が異なってくるのです。

葬儀社は葬儀を行うプロであって、マンションから故人を送り出すプロではありません。

例えばある大きな物を地面に下ろさず、傷つけず大切に部屋の中まで運ぶなら、葬儀社よりも引越し業者の方が経験豊富で専門分野でしょう。

葬儀社は、引越し業者の技術から学べる部分もあるのですが、全ての葬儀社が技術を備えているわけではありません。

自宅のマンションで葬儀を行いたい家族の思いをどこまで汲んであげられるか、葬儀社の熱意でも判断は異なります。

出来るだけマンションで行ってあげたいと尽力したのですが・・・という葬儀担当者と絶対にマンションで葬儀を行ってあげたいという葬儀担当者では熱意が異なります。

熱意があれば知恵が浮かびます。

何事にも言えますが、どうにかしたいと考えた時に初めて新しい知恵が生まれます。

私はマンションで行う以外の選択肢を考えなかったため、新たな方法を身につけました。

ここが一番大切かもしれません。葬儀社がどうにかしてあげたいと思う熱量はご遺族の思いの強さで決まります。

葬儀社に「マンションでは難しい」と言われても、ここで葬儀を行いたいという気持ちをどこまで持ち続けることが出来るか。

プロに難しいと言われれば、「そうなのかもしれない」とすぐに諦めてしまう気持ちは理解できますが、一生に一度のことです。

本当に難しいのか、何とかならないかという気持ちを納得いくまで持ち続けていただきたいのです。

その強い気持ちが、葬儀社の情熱に火をつけ、新しい知恵を浮かばせることに繋がり、今よりもマンションで行う葬儀が多くなっていくことにも繋がります。

広島市中区の分譲マンションで実際に自宅葬を行った事例をご紹介させていただきます。

仲の良いご夫婦でお住まいになっていたマンションで、奥様が病気を患い、ご主人が自宅で看病されていました。

もしもの時は、2人の思い出の詰まった自宅から送り出してあげたいと強い気持ちを持っていらっしゃいました。

■状況

・玄関を出て90cm先に壁がある

・玄関を出てすぐに直角に曲がらないといけない

・エレベーター内には非常扉がなく、棺は立てないと入らない

・階段の幅は狭い

・階段を降りた所でS字のように曲がらないといけない

■通常、葬儀社はこの状況であれば下記のような判断をするかもしれません。

・葬儀会館で葬儀を行うことを勧める

・布団にお休みいただいた状態で葬儀を行う。エレベーター下までは故人様のお体を抱えて移動し、エレベーター下で棺に納棺して出棺する。

■弊社がとった行動

このような状況でしたが、ご主人は自宅から絶対に送り出したい。

お部屋の中で納棺をして、出棺をしたい。ここは譲れないと強い意志がありました。

ご主人の思いを叶えるには、棺を立てる他ありません。

ご了承いただき、故人様が棺の中で動いてしまわないように安全面へ配慮しながらのご出棺となりました。

棺を立てると故人様のお体が動くのではと心配になるのは、棺の中に隙間があるためです。

つまり隙間を無くせば、問題は解決します。

普段、割れ物を郵送する際に、段ボールの中に緩衝材を敷き詰めて、隙間を無くす作業を行います。

緩衝材の代わりに花を用いて、ご遺族様に棺の中にたくさんのお花を入れていただくことにします。

お花が好きだった故人様にとってもご家族にとっても自然な形で最後の時間を充分に取ってお棺の中を花でいっぱいにしていただきました。

最後に棺の蓋が開いてしまわないようにベルトで固定して、エレベーターでは棺を斜めに立てて御出棺となりました。

安全に出棺出来たのにはもう一つノウハウがあるのですが、ここでは企業秘密とさせていただきます。

絶対にマンションからの出棺を実現したいと葬儀社に強い気持ちがあれば、色々なアイデアが浮かぶはずです。

このケースでは、参列された周りのご親族が違和感を感じることなくスムーズにご出棺出来ました。

実現出来たのは、マンションからの出棺を諦めたくないご遺族様の熱い気持ちがあったからです。

マンションでも自宅葬が出来ると考える理由は以下の通りです。

・優先順位1 エレベーターで棺を水平に保ちながら出棺する

・優先順位2 階段から棺を水平に保ちながら出棺する

・優先順位3 エレベーターで棺を斜めに立てて出棺する

・優先順位4 階段から棺を斜めに立てて出棺する

いずれの場合も葬儀社に確かな経験があれば、安全な出棺は可能です。

マンションでも6畳あれば自宅葬が可能です。

例えばリビングにダイニングテーブルがある場合、一時的にダイニングテーブルを移動すればリビングにも広いスペースが生まれます。

飾りやお棺のご安置などで使用するスペースは、最低2畳分あれば可能です。

残りの4畳分は、お寺様とご家族で使用すればよいわけです。

葬儀を行う場所は和室でなくても構いません。洋間に座布団や椅子を並べて行うことは、頻繁にあります。

家の造りに応じて最適な方法を葬儀社がアドバイスしてくれるはずです。

仏壇がない家も最近は多く、マンションも例外ではありません。

そのような場合でも仏壇の代わりにご本尊など仏具を葬儀社が用意しますので、ご安心ください。用意をお願いしたから葬儀代が上がるということもないでしょう。

このようなことからマンションでも自宅葬は行えると言えます。

実際に行ってきた私の声がこれからお考えの方々に届き、力になれたら幸いです。

あなたの地元にも必ず良い葬儀社さんがいらっしゃるはずです。

自宅から送り出してあげたい気持ちも強く伝え、共感してくれる葬儀社へお任せしましょう。

葬儀の現場に携っていると、ご遺族様から「お布施はいつ渡すものですか?」とかなりの確率で尋ねられます。

この記事では、お布施を渡す最適なタイミング、なぜ地域によって正解が異なるのか、正解・不正解はあるのかなど、葬祭ディレクターの筆者がわかりやすく解説させていただきます。

お寺と接する機会が日常生活では殆どないという方も多く、葬儀の場でお布施を渡すことに不慣れで不安を覚える方は多いものです。

主に下記のような理由でお悩みになる方が多いのではないでしょうか。

不慣れなことで、先方に失礼なことをしてしまわないように正解を知りたい。

無礼なことをして、恥をかくことを避けたい。

大切な家族の葬儀にお勤めいただくお寺様だからこそ、しっかり対応したいと思うものです。

何が正解なのか、インターネットで調べてみると様々なアドバイスがあり、どれが正解なのか余計にわからなくなった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらについては後で詳しく解説させていただきますが、正解が一つではないためです。

地域によって異なるのも迷ってしまう原因となる場合があります。

例えば親族からアドバイスをもらったとき、親族が住んでいる県と自分達家族が住んでいる県が異なる場合、有効なアドバイスにならないことも起きてしまうのです。

お布施を渡すタイミングの正解は、シンプルです。

お布施は、「渡せる時に渡す」とシンプルに考えましょう。

渡せる時に渡すとは、ご遺族様がお布施をお渡しするお時間があること、お寺様もお布施を受け取るお時間があることです。

例えばお寺様が葬儀場に到着しました。ご遺族がお布施を渡そうとするもお寺様が着替え中のことがあります。

この場合、お寺様が受け取る準備が出来ていません。

読経終了後、ご遺族がお寺様の控室へ伺うと、すでにお寺様がご帰宅されている場合もあります。

ご用したお布施をお渡しすることができなかったとなってしまいます。

このようにお布施を渡したくてもお渡しできない場面というものがあるのです。

お渡しできない場面を知ると、お渡しできる場面も絞られてきます。

可能なタイミングが絞られてくると渡せる時に渡すという考えに行き着きます。

可能なタイミングを探り、正解はその中にあります。

正解が色々あるのは、その中から最も良いと思う方法が地域によって、お寺によって、葬儀形態によって異なるだけなのです。

色々な正解があっても、いずれの方法も渡せる時にお渡しするという考えが根底にある点は共通しています。

実はタイミングよりも、渡せなかったとならないことが大切なのです。

渡せなかったとならないように考えた結果、正解は地域・お寺・葬儀形態によって異なっていきました。

主な事例を下記でご紹介させていただきます。

式前に渡すというのは、よくある方法です。

お寺様が来られた際、ご挨拶を兼ねて渡すという方法です。

お着替えの時間、お手洗いの時間などを除いた丁度良いタイミングを葬儀社が案内してくれるはずです。

式直前はお寺様も準備があるだろう。式が終わって、お寺様が落ち着いた時に渡しましょうという考えから「式後に渡す」という方法もあります。

式後すぐにお寺様がお帰りになる場合もあります。

その場合、お渡しすることができない場合も出てしまうので、地域によってはおすすめできません。

ご遺族は、葬儀中忙しいので、全て終わってからお礼の挨拶を兼ねてお寺へ訪問しましょう。そこでお布施を渡しましょうという考えのもと、「葬儀終了後に渡す」が当たり前の地域やお寺もあります。

この場合、葬儀当日ではなく、葬儀翌日を指す場合も多いです。

また、自宅とお寺が同じ地域でご近所の場合にあるケースです。

これまでをまとめると以下のようになります。

お布施は渡すタイミングよりも、お渡しすることが出来なかったとならないことが大切である。

・最も良いタイミングとは確実にお渡しできる時を指す

最も良いタイミングとは、礼をわきまえているか無礼かではなく、確実にお渡しできるタイミングを指す。ご遺族様、お寺様、双方が可能なときです。

確実にお渡しできるタイミングは地域・寺院・葬儀形態によっても異なります。

一番その状況に正しい判断が出来るのは、経験豊富な葬儀社です。

担当者からのアドバイスが、インターネットに載っている情報よりも、正しい情報となるでしょう。

ここで言う正しい情報とは、「確実にお渡しできる場面」です。

例えば、葬儀社に式前に渡すと事前に伺っていたが、実際はお寺様が式直前に来られ、着替えてすぐに読経が始まった。

お布施を渡す時間が式前になかったため、渡せなかったというケースがあったとします。

この場合、式前に渡せなかったから失礼とはなりません。

お手様に受け取る時間がなかったのです。

目的はお渡しすることですから、次のタイミングを伺うのです。

葬儀社から次のアドバイスをいただくはずです。

葬儀後など予定と異なったとしても、全く非礼にはなりません。

無事にお渡しできたのですから、全く問題ありません。ご安心ください。

広島県江田島市で低価格な葬儀、家族葬・一日葬・直葬であれば広島自宅葬儀社へお任せください。

江田島市全域(江田島町、能美町、沖美町、大柿町)を24時間365日対応させていただきます。

広島自宅葬儀社は、広島初の自宅で行う家族葬の専門葬儀社です。

長年過ごしてきた思い出のたくさん詰まった愛着ある自宅で行う家族葬をご提案させていただいています。

通夜・葬儀を少人数の家族葬で行うプランです。

江田島市の自宅で家族葬であれば、255,000円(税込280,500円)、これ以上の費用はかかりません。

(別途、江田島市の火葬料22,000円が必要です。)

自宅で葬儀と言えば、大変なイメージがあるかもしれませんが、小規模な家族葬であれば大掛かりな準備を必要としないので自宅のほうが楽だったりする場合もあるのです。

家族葬であれば葬儀会館のような大きな設備も必要ありませんので、6畳ほどのスペースがあれば自宅で十分行うことが可能です。

移動をすることなく自宅で葬儀を行えますので、足の不自由な方や移動手段が無い方にも自宅での葬儀はおすすめです。

また、自宅葬であれば、式自体の参列を遠慮するご近所の方も、日中に自宅へお別れの挨拶に伺うこともできます。

準備は全て広島自宅葬儀社へお任せください、

■ご希望の方にはオプションもご用意

ご希望の方には、お弁当、会葬礼状、会葬御礼品などもオプションとしてご用意させていただきます。

お付き合いのあるお寺が江田島市にある方は、菩提寺で行う家族葬もおすすめです。

広島自宅葬儀社のお寺で家族葬プランは¥255,000(税込¥280,500)

弊社へのお支払いはこれ以上かかることはありませんが、この他にお寺の使用料が発生する場合もあります。

お寺の使用料は、無料のお寺もありますし、3万円〜7万円の使用料が発生することもあります。

使用料の目安は5万円です。

自宅や葬儀会館での葬儀と大きく異なるのは、お寺の厳かな雰囲気の本堂で葬儀が行えることです。

お寺様のご慈悲も家族の悲しみを癒してくれるでしょう。

悲しみの中にいるご遺族様にとって、グリーフワークの観点からもお寺での葬儀はおすすめです。

この他にも自宅の近くの集会所で行う家族葬も同料金でお手伝いさせていただきます。

通夜式を省き、葬儀告別式のみ行う一日葬プラン¥210,000(税込¥231,000)。

お寺様による読経は、葬儀告別式の日に行われます。

通夜の日は、通夜式はありませんが、最後の前日を故人様のそばでゆっくりお過ごしいただけます。

また、人が集まるのが一度になりますので、感染リスクを最小限に抑えられるとコロナ禍で需要が高まりました。

一日葬は、本来ある形式を省略した形になりますので、お寺様の理解も必要になります。

生前、お父様が呉市内の病院で療養中、ずっと家に帰りたいとおっしゃっていたと長女様から伺いました。

病院から久しぶりにご自宅へお戻りいただき、一晩家族でお過ごしただいて、翌日葬儀告別式を行うことになりました。

長年大柿町にお住まいだったことから、ご近所の方々も数名お参りに来られ、当日は10名の家族葬になりました。

故人を囲んで涙もあれば、時には笑顔も、思い出話は尽きません。

生前を知る方々だけで送る温かいお葬式。

お父様をご自宅から送ることができて、ご遺族様にも喜んでいただけました。

| 葬儀費用(一日葬プラン) | 231,000円 |

| 火葬料 | 22,000円 |

| お布施 | 100,000円 |

| 合計 | 353,000円 |

宗教的儀式を望まない方には、ご家族でお別れを行い火葬を行う火葬式プラン¥130,000(税込¥143,000)がおすすめです。

ご自宅でお別れの献花を行い、自宅を出発するプランです。

お寺様による読経は不要だけれども、最後のお別れは行いたいという方におすすめのプランです。

最後に家に連れて帰ってあげたかったという方に喜ばれています。

お別れのお花や仏具もご用意させていただきます。

ご自宅での安置に際しては、全て弊社が準備を行いますのでお任せください。

ご希望の方は、別途お布施3.5万円で火葬炉前で簡単な読経を依頼することもできます。

江田島市で必要最小限に抑えた火葬のみを行う直葬プランは、¥65,000円〜¥80,000で承ります。

(別途、江田島市の火葬料が必要になります。)

方法は2種類、ご自宅安置、弊社お預かり安置から選択できます。

1.自宅直葬プラン90,000円(税込99,000円)

ご自宅へご安置させていただき、翌日ご自宅からご出棺する方法。

2.直葬プラン65,000円(税込71,500円)

臨終にお立ち会いいただき、翌日江田島市の火葬場で弊社と待ち合わせする方法。

火葬場で対面にて最後のお別れが行えますが、それまでの間は故人様を弊社でお預かりご安置させていただきます。

弊社への費用だけでなく、葬儀に際しては火葬料(斎場使用料)が必要になります。

■江田島市の火葬料(斎場使用料)

| 江田島市在住 | 12歳以上 | 22,000円 |

| それ以外の方 | 12歳以上 | 44,000円 |

| 江田島市在住 | 12歳未満 | 19,000円 |

| それ以外の方 | 12歳未満 | 38,000円 |

■江田島市葬斎センター

江田島市には、大柿町に江田島市葬斎センターという火葬場があります。

広島県江田島市大柿町飛渡瀬4518-2

TEL 0823-57-6070

駐車場 30台

詳しくは下記の記事をご覧ください。

お寺様に読経をお願いする場合、別途お布施のご用意が必要になります。

■江田島市のお布施相場

江田島市のお布施相場は、臨終〜葬儀終了まで浄土真宗が平均13万円、その他に御車料、御膳料として2万円となります。

他宗派の場合は、18万円〜25万円が相場となります。その他に御車料、御膳料として2万円となります。

また浄土真宗以外のご宗派では、戒名料が必要になります。

戒名料については、お付き合いのあるお寺様へ直接お尋ねください。

相場は10万円〜30万円、文字数、ランクで異なります。

お付き合いのあるお寺がない方は、弊社でお寺様をご案内させていただくことも可能です。

お布施の相場について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

江田島市の下記地域のどこでも迅速に対応させていただきます。

・江田島町秋月 ・江田島町大須 ・江田島町大原特借宿舎 ・江田島町切串

・江田島町江南 ・江田島町幸ノ浦 ・江田島町国有無番地

・江田島町小用 ・江田島町中央 ・江田島町津久茂 ・江田島町宮ノ原

・江田島町鷲部 ・大柿町大君 ・大柿町大原 ・大柿町小古江

・大柿町柿浦 ・大柿町飛渡瀬 ・大柿町深江 ・沖美町岡大王

・沖美町高祖 ・沖美町是長 ・沖美町畑 ・沖美町美能

・沖美町三吉 ・能見町鹿川 ・能見町高田 ・能見町中町

広島自宅葬儀社の特徴をご紹介させていただきます。

広島葬儀社は、自宅で行う家族葬を専門にした葬儀社です。

住み慣れた自宅で最後を迎えたいと願うご家族様へ、自宅でご家族様を中心に小規模で行うお葬式をご提案させていただいています。

準備や進行は全て葬儀社へお任せ、ご家族は最も落ち着くご自宅で、ゆっくりお過ごしいただけるのが特徴です。

葬儀は非日常な時でありますが、葬儀会館で行う葬儀とは違い、勝手のわかる自宅であれば普段と変わらない安心感があります。

広島県最安値の低料金なのは、葬儀会館など設備にかかる費用が不要なためです。

また、色んなモノが値上がりする時代、急なお葬儀で急な出費になっても、少しでもご家族様の負担が軽くなるように努めたいと経営努力をさせていただいています。

わかりやすい定額料金設定のため、安心して故人様との最後の時間をお過ごしいただけます。

低価格でも棺など全てにおいてご用意させていただく物はこだわっており、品質の良いものしか使用していません。

サービスに弊社は最も自信があります。

広島の葬儀業界で20年、これまで培った経験やノウハウをご家族様のために役立てます。

あらゆる葬儀を経験している1級葬祭ディレクターに全てお任せください。

座布団、椅子の用意から家具の移動、周囲に見られたくない場所の目隠しなどもさせていただきます。

24時間365日いつでも何よりも優先して対応させていただきます。

お力になれることがありましたら、何でもお力になりたいと思っています。

些細なことでも構いません、いつでもご連絡くださいませ。

詳しくは下記から弊社のホームページをご覧くださいませ。

従兄弟の葬儀へ参列することになった時、香典金額の相場はいくらなのか。

夫婦の場合はどうなるのかを解説させていただきます。

従兄弟へ香典を包む時の金額相場は下記の通りです。

あなたが20代で従兄弟の葬儀へ香典を包むシチュエーションは稀だと思われますが、その際の香典金額は1万円が相場です。

あなたが30代の場合、従兄弟への香典相場は1万円です。

20代同様にあまり発生しないでしょう。

30代の場合、従兄弟へ香典を包むよりも、従兄弟の親へ香典を包む確率の方が高いでしょう。

その場合も叔父、叔母への香典金額相場は1万円です。

従兄弟への香典は1万円〜3万円が相場となります。

1万円か3万円、どちらかを選択しましょう。

お気持ちの部分になりますので、どちらを選択しても非礼にはなりません。

そう言われても困るという方のために、この点は後ほど解説させていただきます。

従兄弟へ香典を包む時、夫婦の場合はどうなるのかを解説させていただきます。

そもそも香典は1世帯で1つ包むもののため、夫婦で2名分用意する必要はありません。

ですから香典袋の用意は1つで結構です、金額も先述した通りで構いません。

香典袋へ夫婦それぞれの名前を記載しても構いませんし、夫の名前のみでも構いません。

いずれも夫婦二人で包んだ香典として認識されます。

従兄弟との関係性は個人差があります。

幼少期は頻繁に家族ぐるみで顔を合わせ、一緒に遊んだこともあった思い出があると思いますが、年を重ねるごとに疎遠になっていくものです。

毎年、盆や正月に顔を合わせる程度といった方もいらっしゃるでしょうし、盆や正月も顔を合わせる機会は全くないという方も多いでしょう。

住んでいる地域も離れていて、葬儀や結婚式の場でしか会うことはないという方も多いのです。

遺族からすれば、それほど疎遠な人から高額の香典をいただくと相手に変な気を遣わせてしまうものです。

近所の方や会社関係の方は3千円、5千円の香典を包むのですから、あなたが1万円でも全く問題ありません。

従兄弟との年齢差は10歳未満であることが多く、比較的年齢の近い従兄弟の死というのは我が身にも起こり得ることと、葬儀の場で改めて感じることになるでしょう。

幼少期の思い出が蘇り、お世話になったとの思いを強くする方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は香典を3万円包んでも構いません。

3万円以上は遠慮するようにしましょう。

従兄弟への香典というのは、年齢と共に収入が上がるため、香典相場が上がるのではなく、相手との関係性による部分が大きいと言えます。

香典の書き方、包み方などを詳しく知りたい方は、下記の記事でご覧ください。

葬儀で遺族が香典をお断りされているケースもあります。

その場合、香典を渡す必要はありません。

気になる方は、前もって遺族の周囲や葬儀社へ確認すると良いでしょう。

聞きづらいという方は、どちらでも対応できるようにとりあえず準備をして参列しましょう。

葬儀場で香典お断りと知った時に、香典を出さずに参列するという対応をすると良いでしょう。

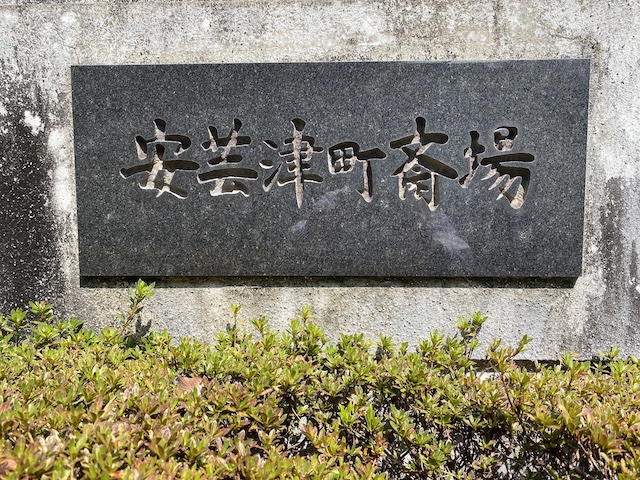

広島県東広島市安芸津町にある火葬場、安芸津斎場をご紹介させていただきます。

山の中にある安芸津斎場は見晴らしが良く、瀬戸内海を一望できます。

最後の時を静かに過ごせる環境が整っていること、最後に瀬戸内海を見渡せるのは、海辺の町、安芸津町にとって相応しい場所であります。

・住所 広島県東広島市安芸津町風早10029-11

・TEL 0846-45-1102(安芸津支所地域振興課)

・駐車場 普通車20台、身障者用1台

・営業時間 9時〜17時

※到着時間は15時まで

・休場日 1月1日

・火葬炉、お別れ室、待合室、収骨室

※ペットの火葬は東広島市では行なっていません。民間の業者へ依頼しましょう。

●交通のご案内

お車でお越しの際は、団地の中を通って火葬場へと向かいます。

団地を抜けた後の入り口が間違えやすいのでご注意ください。

入口を右側へ進み、あとは一本道ですが、道幅が狭く離合できない場所もありますので、安全運転で行きましょう。

・タクシーの場合

新幹線東広島駅から19分

JR安芸津駅から6分

JR風早駅から8分

・自家用車の場合

東広島市安芸津支所から6分

ゆめマート安芸津から8分

西条ICから31分

| 東広島市在住の方 | 12歳以上 | 10,000円 |

| それ以外の方 | 12歳以上 | 30,000円 |

| 東広島市在住の方 | 12歳未満 | 5,000円 |

| それ以外の方 | 12歳未満 | 15,000円 |

■注意事項

・火葬開始から終了までは、約1時間30分となります。

収骨のご案内が来るまでは、待合室でお待ちください。

・お茶などの飲食をされた場合は、ゴミを各自で持って帰りましょう。

■棺に入れてはいけないもの

一般的に棺に入れてはいけないものとされるのは、燃えないもの、燃えづらいもの、環境を悪化させるもの、危険物などです。

主な例は下記の通りです。

・腕時計、アクセサリーなど

・玩具、人形など

・分厚い着物、厚い布団、毛布、厚い書籍

・コルセットやペースメーカーなどの医療器具

・ビール瓶、缶、化粧品、ライターなど

安芸津斎場葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

安芸津斎場にて火葬をご検討中の方、葬儀については広島自宅葬儀社へご相談ください。

家族葬・一日葬・直葬をわかりやすいシンプルな定額料金でお手伝いさせていただいています。

◾️自宅で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

◾️お寺で家族葬(通夜・葬儀)

・255,000円(税込280,500円)

※お寺によっては、使用料がかかる場合もございます。

◾️自宅で一日葬(葬儀のみ)

・210,000円(税込231,000円)

◾️火葬式(自宅安置)

・130,000円(税込143,000円)

◾️直葬

・65,000円(税込71,500円)

詳しい詳細は、下記からホームページでご覧ください。

急なお通夜や葬儀への参列となった場合、数珠がない場合があります。

気づいた時には、時間があまりない場合は焦ってしまうものです。

そんな時にどのように解決したらよいかを解説させていただきます。

数珠の由来は、お釈迦様が「百八の実を繋いで、いつも手にして三宝(仏・法・僧)を唱えれば、煩悩が消え災いもなくなる、心身も楽になるでしょう」と語ったことが始まりでした。

数珠は本来108の珠で出来ており、それは108の煩悩を現したものでした。

現在は108の珠で作られた数珠は少なくなり略式の数珠が多くなっていますが、現代でも仏式の葬儀では、数珠を持つことで仏様、故人様と心を通わせることができるということで大切な法具として扱われています。

つまり仏式のお通夜や葬儀に参列するなら数珠はあったほうが良いと言えます。

しかし絶対にないといけないものではありません。

ないからマナー違反、マナーが悪いと葬儀場で批判を受けることはまずありません。

数珠を持って参列しているが葬儀場で笑いながら雑談している方と、数珠は持っていないけれどご遺族の悲しみに寄り添い、故人様へ手を合わせ、ご冥福をお祈りされている方は、どちらがマナー違反でしょうか。

一番大切なのは、ご遺族の気持ちを考え、気持ちに寄り添った行動をすることです。

それでも数珠がないのは恥ずかしい、時間もないけれど何とか解決したいという方へ、これから解決方法を解説させていただきます。

まず急なお通夜や葬儀へ参列で時間がない場合、数珠を購入するのに費やす時間もないでしょう。ここでまず考えていただきたいことは、あなたがこれからどこへ行くのかです。

行き先である目的地で解決できるなら、寄り道にはならないため、時間がなくても解決できる1番の近道となるはずです。

つまり葬儀場で解決することを試みましょう。

行き先の葬儀場の連絡先を調べて、まず電話をしましょう。

電話をして、その場所に数珠が販売しているか、尋ねてみましょう。

大抵の葬儀場では、数珠が販売されています。

私が葬儀会館へ勤務していた頃は、毎日のように「すいません、数珠はありますか?」と参列者が窓口に尋ねて来られていました。

このようなことが葬儀会館では毎日のようにあるのです。

それだけ需要があるのであれば、普通の葬儀会館であれば対応をします。

数珠を置いていない葬儀場は少ないとはずです。

ですからまずは問い合わせてみましょう。葬儀場にあれば1番の時短になります。

葬儀場に問い合わせてみて、数珠が販売されていることがわかれば、葬儀場で購入すれば一番の時短になります。時間がなくても解決できる最速の方法です。

葬儀会館では、男性用、女性用、子供用と数種類置いてあることが多いです。

あくまで参列者の緊急用と認識しているため、価格もそんなに高いものは置いていません。

かつ100円ショップで販売されているような安物でもなく、作りもしっかりしています。

1000円台〜3000円台が主流です。

あまりに頻繁にこのようなことがあるため、葬儀場によっては貸し出し用のレンタル数珠を置いてある所もあります。

例えば家に帰れば自分の数珠はあるけれども、今日は急だったから数珠がないという方、

あるいは数珠を買うお金を持ち合わせていない方、数珠を買ってまで解決したくない方は、貸し出し用の数珠で対応しても問題ありません。

数珠は他人が使っていたものを使うのはマナー違反、一人一人が自分の数珠を持つものだという考えもありますが、数珠は念珠とも言うことから、自分の魂を表すものだという考えからです。

自分の魂であるのなら、葬儀がない時も肌身離さず持っておかねばなりません。

そのような時代もあったのかもしれませんが、現代で肌身離さず毎日数珠を持っている方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか。

葬儀へ参列する時だけ数珠を持つ方と、貸し出し用数珠で対応する方に差があるとは思えません。

私が以前勤務していた葬儀会館では、数珠を貸して欲しいという声は、毎日のようにありました。

しかし数珠が売れなくなるからという理由で、貸し出し用数珠を置いていない葬儀場もあります。

自分のを持つべきだというのは、現代では建前と感じる所以です。

貸し出し用があるのであれば、選択肢に入れて構いません。

葬儀場に問い合わせてみて数珠が置いていないとなれば、ここで初めて寄り道をして数珠を買うのか、数珠なしで参列するのかを考えましょう。

寄り道して数珠を買う場合、一番確実なのはホームセンター、紳士服の青山、はるやま、そして仏壇店です。

しっかり吟味したい方は種類が豊富な仏壇店がおすすめです。

何でもいい、とにかく今の危機を早く乗り切りたい方は、最短で行ける所でお買い求めください。

時間的に猶予がない、厳しい場合、私は数珠なしで参列も選択肢の一つです。

「数珠を忘れてしまった人」となるのではなく、「急な参列で時間がなかった人」と堂々としていれば大丈夫です。

故人様、ご遺族様への思いがあれば、数珠がなくても心を通わすことはできるものです。

「あの人、数珠を持っていなかったよ」と周囲で噂になることはまずありません。

数珠がない自分には耐えられないという周囲の目を気にする方は心配無用です。

数珠なしで参列でも問題ありません。

しかし数珠がないと仏様に申し訳ないという方は、なんとかして用意する方向で行動しましょう。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。