ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

葬儀を行う方の多くが家族葬を希望される時代、葬儀の簡素化が進んでいます。

それは葬儀だけに留まらず、葬儀後の法要についても同様のことが言えます。

四十九日法要にかける費用を抑えたい方々へ、どのようにしたら安価で出来るか。

その点に絞って解説させていただきます。

現在、安価にお葬式を済ませる方法については情報がたくさん溢れていますが、四十九日法要に関しては情報が少ない傾向にあります。

家族葬を行って、四十九日法要を盛大に行いたいと思う方は少ないでしょう。

葬儀と同様にあまり派手にせず家族で行いたいとお考えではないでしょうか。

年々その需要は高まっているのを感じます。

四十九日法要で20〜30万円のお金をかける方は少なくなっています。

まず本来、四十九日法要ではどのようなお金がかかるのかをご覧ください。

主に4つあります。

お寺様へ読経をいただくのでお布施が必要になります。

会場費には読経を行う法要会場、食事を行う法宴会場があります。

同じ場所の場合もありますし、移動してそれぞれ別の場所で行う場合もあります。

施主は参加者に食事を用意してもてなします。

施主はお礼の品を用意して、参加者にお持ち帰りいただきます。

四十九日のような法事で食事と引き物の風習があるのは、香典をいただくからです。

例えば結婚式の場合、出席者から祝儀をいただいて、食事でもてなし引き出物を持ち帰りいただきます。

法事の場合も同様で、いただいてばかりでは済ませられない、何かお返しをしないといけないという日本人特有の文化があります。

葬儀でも香典をいただくと、香典返しをします。何でもお返しをする文化なのです。

それでは本題の四十九日法要を安く済ませる方法をご説明します。

まず香典を辞退しましょう。四十九日法要でも葬儀同様に香典の文化があります。

それは参列者が食事でおもてなしを受け、引き物を帰りにいただくのを知っているため、手ぶらでは参加できないのです。手ぶらで参加出来る状態を作ってあげましょう。

参列者が手ぶらで参加できる状態になれば、施主は食事と引き物を用意しなくても非礼にはなりません。食事代と引き物代を省くことが出来ます。

食事一人当たり5千円×15名=7.5万円

引き物一人当たり3千円×10名=3万円

これだけでも10.5万円の費用を省くことになります。

会場は自宅かお寺で行いましょう。そうすれば会場にかかる費用は発生しません。

自宅で行う場合に必要なものは下記の記事でご確認いただけます。

会場を自宅かお寺で行い、香典は辞退します。

そうすることで下記の通り必要なものは最小限になります。

| お布施 | 必要 |

| 会場費 | カット |

| 食事代 | カット |

| 引き物代 | カット |

四十九日にかかる費用は、お寺へお布施を用意するのみとなるのです。

これが身内だけで安く済ませられる方法です。

また、食事と引き物の用意がない為、参加人数で費用が変わることはありません。

法要を同居家族のみで行っても、親族を呼んで行っても費用は変わりませんので参加して欲しい方に声をかければ良いでしょう。

参加して欲しい方への連絡方法、どの範囲まで呼ぶか、詳しくは下記の記事でご覧ください。

参加者に手ぶらで帰っていただくのは申し訳ないと感じる場合は、手土産を用意するのも良いでしょう。

千円〜2千円の茶菓子やお弁当を用意すれば十分です。

四十九日法要のお布施の相場は2万円〜5万円です。

合わせてその日に納骨を行う場合は、お墓で読経を行っていただく場合もあると思います。その際は、別途お布施を1万円〜2万円ご用意しましょう。

自宅で法要を行う際は、お車料も5千円ほどご用意しましょう。

当日の準備物を確認しておきましょう。

・お布施 2万円〜5万円

・遺骨

・位牌

・喪服

・数珠

身内で安価に四十九日を済ませるなら、上記をご用意いただくだけで行えます。

遺影写真は持参すると、両手が塞がってしまい不自由になることや置き場所に困ることになるでしょう、この場合は持参されないほうが良いかと思います。

機能価値広島自宅葬儀社がもたらす機能

情緒価値広島自宅葬儀社がもたらす気持ち

社会価値広島自宅葬儀社がもたらす社会

さいごは、おうちで。

広島県呉市焼山町にある火葬場、呉市斎場についてご紹介させていただきます。

火葬炉が10基、一般駐車場80台、呉市内で一番大きな火葬場となります。

施設内の待合室もソファ席の広いロビーと個室があり、ゆっくりお過ごしいただけます。

呉市中心部から離れていますので、交通手段は車がおすすめです。

ペットの火葬も可能となっています。

・住所 広島県呉市焼山町鍋土723−24

・駐車場 普通車80台、車椅子用3台、バス10台

・斎場TEL(0823)33―2365

・火葬炉10基、告別室3室、収骨室3室、待合ホール、待合個室7室、売店、幼児室、喫煙ルーム

・売店で販売しているもの

パン類、菓子類、コーヒー、ジュース、アイスなど

●交通のご案内

広島県道31号呉平谷線をセブンイレブン呉市焼山店前で曲がります。

呉市内から行かれる際は、峠を登ってまもなく左折となります。

ここから少し道幅が狭いのでお気をつけください。

道なりに進むと呉市斎場へ到着します。

・タクシーの場合

呉駅から20分

・自家用車の場合

呉市役所から15分

呉市昭和市民センターから8分

呉市天応市民センターから15分

呉市吉浦市民センターから11分

呉市役所もしくは各市民センター(支所)で死亡届けを提出の際に「死体火葬許可証」をいただきます。その許可証を提示し、「呉市斎場使用許可申請書」を記入して申請します。

| 呉市在住の方 | 12歳以上 | 21,000円 |

| それ以外の方 | 12歳以上 | 72,000円 |

| 呉市在住の方 | 12歳未満 | 16,800円 |

| それ以外の方 | 12歳未満 | 57,600円 |

坂町・熊野町には火葬場がないため、呉市斎場を使用する方も多くいらっしゃいます。

一方で利用時には呉市外在住の火葬料金と割高となります。

そこで坂町・熊野町では住民が死亡された場合、呉市斎場の火葬料の一部を補助する取組みを行っています。

一旦火葬料を立て替えて支払い、後日戻ってくる仕組みです。

■坂町葬祭料(火葬料)補助金

| 基準額 | 限度額 | |

| 12歳以上 | 21,000円 | 51,000円 |

| 12歳未満 | 16,800円 | 40,800円 |

■熊野町葬祭料(火葬料)補助金

| 基準額 | 限度額 | |

| 12歳以上 | 21,000円 | 51,000円 |

| 12歳未満 | 16,800円 | 40,800円 |

呉市斎場には、当日の喪家様ごとに個室タイプの待合室が用意されています。

テーブル席タイプのお部屋、和室タイプのお部屋の2種類ございます。

待ち時間には広いロビーに常設されたソファでお寛ぎいただくこともできます。

付近に売店がありますので、軽食、飲料、タバコがお買い求めいただけます。

利用における注意事項は下記の通りです。

■注意事項

・火葬の待ち時間は約1時間半となります。

・お弁当などのゴミは各自で持ち帰る必要があります。

■棺に入れてはいけないもの

火葬時間が長くなるほか、遺骨を損傷する恐れやダイオキシンの発生などが懸念されるため、下記のものは棺に入れないように注意しましょう。

・分厚い着物、毛布、布団など

・食品、果物など

・ビール瓶、缶詰など

・スプレー、ライターなど

・ペースメーカー、コルセットなど医療用器具

呉市斎場葬儀受付相談

TEL 0120-564-594 (24時間365日)

呉市斎場で火葬をご検討中の方、ご葬儀の相談を24時間365日承ります。

料金は70,000円(税込77,000円)〜真心込めてお手伝いさせていただきます。

■ご火葬のみ(直葬)プラン

葬儀一式70,000円(税込77,000円)

・ご搬送 ご逝去場所〜霊安室へお預かり安置

・ご搬送 霊安室〜火葬場

・搬送シーツ

・棺(布団など一式)

・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

■火葬料21,000円

(呉市の方21,000円 呉市以外の方72,000円)

■総合計98,000円

※事前にご相談いただいた方は、上記価格より5,000円割引させていただきます。

■プランの流れ

お迎え〜霊安室へ搬送。霊安室でのご対面は出来ません。

翌日、火葬予約時間に合わせて呉市斎場にお越しいただき、火葬前に短時間のお別れが出来ます。

■対応地域

呉市全域及び坂町、熊野町

■オプションになるもの

・花束 5,500円(税込)

・お別れ花 22,000円(税込)

・遺影写真 19,800円(税込)

・お寺様による炉前読経16,500円(税込)※別途お布施35,000円が必要となります。

詳しくは下記からご覧くださいませ。

自宅でお葬式を行った場合、祭壇ってどのくらいの大きさなのだろう?

我が家に設置できるのかな?狭くならないかな?

心配になる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では自宅葬の祭壇の種類やサイズ、費用相場と最後におすすめする祭壇をご紹介させていただきます。

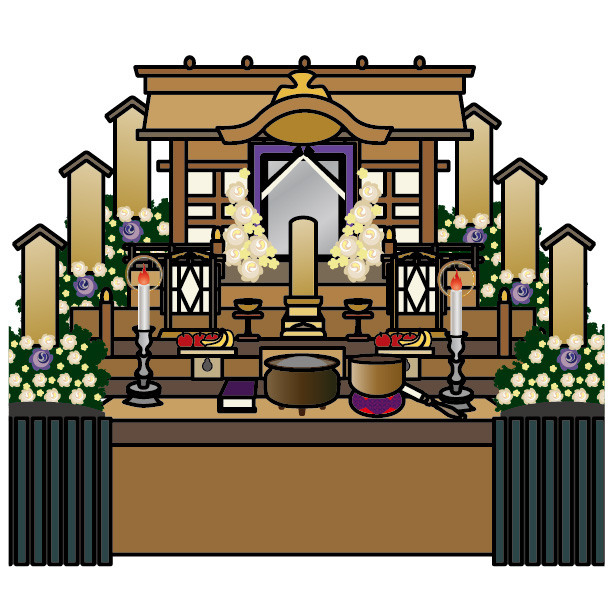

自宅葬の祭壇の種類は大きく分けて3つに分かれます。

まず白木祭壇、一般的によくイメージされるのがこちらの祭壇になります。

4段ある祭壇が主流です。

一番上に棺前を置いて、中央に遺影写真を設置、一番下の段に生花を飾るタイプです。

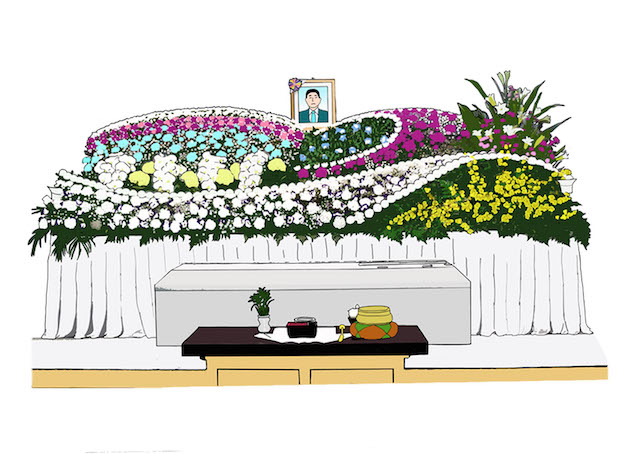

次に生花祭壇です。白木祭壇はそれぞれの段に備品を置いて飾るものですが、生花祭壇はそれぞれの段を使って生花を飾ります。

遺影写真や供物のスペースのみ残して、それ以外は全て生花で飾り付けを行います。

自由度が高くオリジナルなデザイン祭壇を作ることができるのが特徴です。

正確に言えば生花飾りは段がないため、祭壇ではありません。

棺の周りを生花で彩り飾る方法を生花飾りと言います。

こちらも自由度が高くオリジナルな飾り付けを行えます。

生花だけでなく、愛用品や趣味のものを飾ることができるのも特徴です。

自宅葬で使われる白木祭壇は色々種類がありますが、一般的なサイズは高さ225cm〜240cm。横幅は180cm〜310cm、奥行きは90cm〜120cmとなります。

高さは2mを超えるものがほとんどです。

生花祭壇のサイズは高さ120cm〜180cm。横幅は180cm〜270cm。奥行きは90cm〜120cm。高さ以外は白木祭壇と変わりません。

生花飾りのサイズは、高さ30cm〜60cm。横幅は30cm〜180cm、奥行きは30cm〜60cm。

高さが低いこと、横幅が自由自在なこと、奥行きが少ないのが特徴です。

白木祭壇の相場は15万円〜40万円が平均相場です。

祭壇に飾る生花が別料金の場合もあります。葬儀社によって異なりますが、高額な祭壇は100万円以上のものもあります。

生花祭壇の平均相場は10万円〜60万円が平均相場です。

白木祭壇よりも高価になる場合もあります。

価格を決定づける要因は祭壇のサイズです。

横幅が長いほど高価に、高さがあるほど高価になります。

生花飾りの場合、祭壇ではなく、装飾用の生花ですから安価になります。

2万円〜15万円が相場です。

装飾用の生花の数で価格が変わります。

明治時代に棺を御輿に入れ、大人数で運ぶようになりました。

これを葬列と言い、葬列を彩るためにさまざまな葬具が立派になっていきました。

造花をつけた花車、位牌を運ぶ位牌輿、香炉を運ぶ高炉輿、などがあります。

この葬具を提供するのが葬儀社の前身である貸葬具屋でした。

霊柩車の登場で葬列をする必要が無くなり、葬列が消滅します。

代わって登場したのが祭壇です。戦後1953年以降に本格的に祭壇が一般的となっていきました。

1960年頃には葬儀=祭壇というのが世間の認識までになりました。

ここで葬儀屋は必要な家に祭壇を貸し出す祭壇のレンタル業になりました。

高度経済成長以降、経済の発展と共に葬儀の祭壇はどんどん華やかに、豪華になっていきました。

この流れはバブル崩壊後まで続き、「結婚式は親の見栄、葬儀は子の見栄」とまで言われ、祭壇にお金をかけるのが親孝行という時代でした。

2000年以降、長引く不況の中、葬儀価格に疑問を持つ世代も少しずつ増えていき、2008年のリーマンショック以降にそれは顕著になっていきます。

葬儀に対する地域の関わりも薄くなり、葬儀は地域の行事から個人の行事へと変わっていき、家族葬という言葉が生まれていくことになりました。

無駄な消費をしないという傾向も強くなり、祭壇にお金をかける風潮は終焉を迎えました。

現在では家族葬が葬儀の主流になっています。

このように好景気の時に祭壇文化が発展し、不景気の今は祭壇文化が縮小するのは、必然なのです。

祭壇はずっと昔からあったものではなく、その時代の人が作り出したものです。

家でお葬式を行う場合、自分達家族に合った祭壇を選択すれば良いのです。

家で行うお葬式の場合、一番注意しないといけないのは祭壇の大きさです。

現代の住宅事情では、祭壇が大きすぎると下記のように困ります。

まず大きくなればなるほど先述したように価格が高騰します。

祭壇が大きいと部屋の大部分が祭壇で埋まってしまう可能性があります。

部屋の大部分が祭壇で埋まってしまうと、参列者はもとより家族まで座れない事態になっては本末転倒です。

良心的な葬儀社であれば、まず部屋の間取りを見て、部屋の大きさに合う適切な飾りつけのご提案、それにかかる費用を数種類提示してご家族に判断を仰ぐはずです。

一方で祭壇カタログを提示して「松竹梅どれにしますか?」という提案の葬儀社は不親切だと言えます。

選んだ祭壇で部屋が埋まってしまうというケースはこのような場合に起こります。

家でお葬式を行う場合、自宅で最後の時間を家族で過ごし、お寺様に読経をあげていただいて出棺という形が取れれば良いので、祭壇の優先順位は下の方になります。

それに対して昔の名残で貸祭壇業を行う葬儀社は、遺族にとって良いとは言えません。

ご家族が自宅でゆっくり過ごすなら、祭壇は小スペース&低価格が可能な「生花飾り」を選択するのがおすすめです。

そこにお寺様の読経があれば十分立派な葬儀となるでしょう。

葬儀の後には、すぐに四十九日法要の準備を始める必要があります。

とくに主な親族だけの家族葬を行った場合などは、「法要も少人数にしたい」「四十九日は家族のみでよいのでは?」という希望や疑問が頭をよぎる人もいるでしょう。

少人数の葬儀が人気となるなか、法要も簡素化の動きが見られます。

四十九日法要に親族みんなを呼ばず、家族のみとした場合の案内や法要場所、費用、香典などの注意点を解説します。

結論から申し上げれば、四十九日法要は家族のみで行っても問題ありません。

法要をどのように執り行うかは、供養の主役である施主が決めてよいものです。

葬儀を「家族葬で行う」と決めたときのように、四十九日をはじめとした法要についても、葬儀のとき喪主となった人や遺族が、参加する親族の範囲を決めてよいのです。

葬儀や供養に対する考え方が多様化している最近では、親族だけが参列して小規模で行う家族葬が主流となってきました。

それに伴い、葬儀後に行う法要についても、簡素化、簡略化の動きが見られます。

その傾向は、昨今のコロナ禍によって加速している感があります。

「密」を避けるため最少人数の法要とすることを選ぶのは「感染症対策として当たり前のこと」という意識が、日本中に定着してきました。

ただし、親族への案内は丁寧に行う必要があります。

親族の中には「葬儀に呼ばれたのだから、四十九日にも当然呼ばれるのだろう」と心づもりしている人もいるためです。

また、案内状をつくるか否か、会場をどこに設定するか、香典を受け付けるかなど、親族みんなを招待する場合に比べて考えるべきことが多々出てきます。

これらの注意点を、一つずつ解説してまいります。

四十九日法要を家族のみで行うと決めたら、参加の範囲を考えましょう。次の4つの範囲が考えられます。

施主が今同居している家族だけでひっそりと行います。

かつて同居していた子どもたちを呼びます。

子どもたちと、その配偶者や孫世代も呼びます。

故人が同居していた「家族」という視点から参加者を選ぶと、例えば故人が施主の親だった場合は、施主のきょうだいを呼ぶことになります。

施主の子どもであっても、故人と別居であった場合は除外されます。

ほか、同居していたか否かで決めずに、近隣に住んでいる親族だけに代表して参加してもらうという方法もあります。

四十九日法要を家族のみで行うとき、案内方法は以下のように分けるのがおすすめです。

参加対象者の家族には、四十九日法要の日時、場所、服装、会食の有無をまずは口頭で伝えます。

その後、文面でも情報共有しておくとよいでしょう。

文面の送付については、参加者が気の置けない家族だけであればメールやLINEなど普段やりとりしている方法で構いません。

一方で、子世代の配偶者や施主から見て目上の人が参加する場合は、葉書等で案内状を作成しましょう。

法要に出席しない親族のうち、葬儀に参列した親族には、前もって「四十九日法要は家族のみで行うことにしました」と口頭で丁寧に伝えましょう。

近隣であれば直接出向くのが丁寧ですが、電話だけでも構いません。

なかには「法要に出席しないのなら、香典や供物だけでも送りたい」と考える親族がいるかもしれません。

ありがたいことではありますが、後で香典返しを送ることを負担に思う人もいるでしょう。

香典や供物を辞退したい場合には、この時点でしっかり伝えます。

葬儀に参列しなかった親族には、法要後の報告で構いません。

四十九日法要を行った日にちを明記したお知らせ状を出しましょう。文面例は、次の通りです。

拝啓 寒冷の候 皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます

去る○月△日 亡き●●の四十九日法要を執り行いました

本来であれば皆様にご臨席を賜るところでございますが このたびは家族のみとさせていただきました

勝手ながらご理解いただければ幸いです

生前のご厚誼に陳謝いたします 敬具

家族のみで四十九日法要を行う場合、次の3つが会場候補となります。

集まる人数が少なければ、自宅でもそれほど手狭になりません。

僧侶が着替えをする空間を準備しましょう。

また、儀式に使う仏具が揃っていない場合、僧侶に持参してもらう必要がありますから、事前に相談しましょう。

自宅で行う場合に用意するものは下記の記事でご確認いただけます。

菩提寺と相談の上、寺院で行うという選択肢もあります。

法要の後に納骨やお墓参りをしたいと考えている場合、お墓の近くの菩提寺で法要ができれば、移動の負担が最小限で済みます。

葬儀社のなかには、葬儀だけでなく法要にも対応している会館を準備しているところがあります。

食事ができる会場も併設されている場合が多いため便利です。葬儀を行ったときの葬儀社などに相談してみましょう。

四十九日法要を家族のみで行うときの費用は、3万円から26万円程度です。

内訳は以下の通りです。費用の大きな部分を占めるお布施の詳細についても解説しているので、参考にされてください。

自宅で行う場合、会場利用料は必要ありません。寺院や法要会館を使う場合には、3万円から5万円ほどの利用料が必要になります。

法要後、お墓に立ち寄り納骨やお墓参りをする場合には、お墓に備えるお花、お菓子などの供物、線香、ロウソクを準備します。

全部で3000円から5000円程度です。

法要会館や料亭などで改まった会食を設ける場合には、一人あたり3000円から7000円ほどと考えましょう。

家族5人での食事なら1万5000円から3万5000円程度です。

折詰弁当の持ち帰りとする方法もあります。

また、家族のみなのでかしこまって会食をする必要はないという考え方でも、問題ありません。

会食を行わないケースは年々増えています。

法要料理にこだわらず、故人が気に入っていたお店で食事することを選ぶ家族もいます。

四十九日法要のお布施は、以下の4つです。

■法要のための「お布施」

四十九日法要のお布施の相場は、2万円から5万円程度です。

■交通費としての「御車代」

相場は5000円ほどです。寺院で法要を行う際は、御車代は必要ありません。

■会食代わりの「御食事代」

相場は5000円ほどです。折詰弁当を用意したり、僧侶が会食に参加したりする場合は必要ありません。

■納骨をしたときの「お布施」

納骨式のお布施の相場は1万円から3万円程度です。

■新しいお墓に魂入れをしてもらったときの「お布施」

新しく建てたお墓に初めて納骨するときは、お墓を供養の対象とする儀式「開眼(かいげん)供養」が必要です。「魂入れ」ともいわれます。お布施の相場は1〜2万円ほどです。

お墓を建てることは慶事なので、紅白リボンの水引があしらわれた祝儀袋を使います。

四十九日法要を家族のみで行うとき、服装は施主が決めて構いません。

三回忌までは葬儀と同様のブラックフォーマルとするのが一般的ですが、「身内だけなので平服で」と決める人もいるでしょう。

服装については、日程案内時にしっかりアナウンスします。

同居家族だけで行うなら、香典は必要ありません。

独立している子世代や兄弟が出席するなら、会食なしなら5千円、会食があれば一人あたり5000円ほどを上乗せして1万円を香典とするのが一般的です。

しかし最近では葬儀で香典をお断りするケースが増えているため、四十九日も同様に香典をお断りするケースが増えています。

香典をお断りする場合、引き物や食事を用意する必要性がなくなるため、手間が省けるのが施主側のメリットです。

まずは香典を受け取るのか、受け取らないのかを決めましょう。

決まったら意向を案内状に添えて周囲へ伝えます。

また、香典ではなく、会費制とする場合もあります。

この場合、参加者から一律の会費を集めて法要の後に食事会を行います。

以上、四十九日法要を家族のみで行うときの注意点を解説しました。

「家族」の範囲をどう設定するかをしっかり考えてから準備に取りかかると、迷いがなくなります。

誰を呼ぶか、どこでやるか、会食を行うかなど、施主を中心とした遺族間で綿密に話し合いましょう。

家でお葬式を検討中の方の多くは、ご家族の方を思って検討されている方が殆どです。

そういった方々が、家でお葬式は大変そうだからというイメージで途中断念してしまうのはとても残念なことです。

しかし実際は全く大変ではありません。

その理由を日々実際に自宅葬のお手伝いをさせていただいている弊社が解説させていただきます。

家でお葬式を行うのが大変と感じる主な理由は以下の通りです。

家でお葬式を行うのが従来は当たり前の時代もありました。

当時は、親族だけでなく近所の方もお手伝いをするのが当たり前で、班長を中心に各世帯には役割が与えられたほどです。

遺族はお手伝いをしていただいた方へおもてなしをする必要もありました。

幼い頃に体験した家でお葬式のイメージが大変だと記憶として残っている場合があります。

現在は葬儀会館で葬儀を行うのが当たり前の時代へと変化しました。

式場へ行けば全てやってくれるから楽というイメージも定着しています。

家でお葬式を行う場合、そのようにはならないのでないかという不安もあるでしょう。

現在行われている葬儀の大半が家族葬です。

家でお葬式を行うことに興味を持つ方がインターネットで「自宅葬」で検索すると20年以上前に行われていた当時の自宅葬そのままの情報で溢れています。

葬儀会館でお葬式を行うのが当たり前の時代であるため、現在の自宅葬の情報が少ないのです。

従来の自宅葬と現在の自宅葬の違いをご紹介させていただきます。

・親族、近所の地域の方々、会社関係が参列するお葬式

・それぞれの地域で独特の手順、慣習がある

・地域の方々にそれぞれ役割がある

・遺族はおもてなしで休まる暇もない

・白木の大きな祭壇を自宅の中に設営

・家の中に幕を張り、家の外にも飾り付けや白黒幕を張ることも

・家族のみ、親族のみで行われる家族葬

・地域の慣習ではなく家族の考えで自由なお葬式を行う

・地域の方々へのおもてなしをする必要がない

・家の中に大きな祭壇を作ることはなく、生花祭壇が多い

・家の外に飾り付けや白黒幕を張るような大げさなことはしない

「家でお葬式を行うのは大変ではない」となぜ言えるのか、一番の理由をご紹介させていただきます。

お葬式は最低2日間以上かけて行われるものです。

例えばその2日間(48時間)の中で、儀式の時間は通夜1時間、葬儀1時間、計2時間です。残りの46時間は儀式以外の時間なのです。

ここが見落としてはいけないポイントです。

臨終から火葬終了までの時間の多くは、実は儀式以外の時間なのです。

儀式以外の時間が大半なお葬式、ではどこで過ごすのが一番落ち着くでしょうか。

葬儀会館で48時間過ごすのと家で48時間過ごすのとではどちらが精神的に落ち着くでしょうか。

何もしなくても良いイメージの葬儀会館ですが、儀式2時間以外の46時間はいつもと違う場所で過ごします。

一方、家でお葬式の場合は、儀式以外の46時間も我が家で普段と変わらない時間を過ごせます。

例えば何か物を取るときも、勝手がわかる自分の家ですからストレスは無いでしょう。

葬儀場所を選ぶ上でどこが精神的に落ち着くか、リラックスできるかという視点も大切だと考えます。

家族葬であれば、来客も殆どありませんから、儀式以外の時間は部屋着のまま過ごすこともできるのです。

部屋着で過ごせる場所こそ、人が最もリラックスできる場所では無いでしょうか。

私は業界で20年、これまで葬儀会館の責任者としてのキャリアもありますし、現在は自宅で家族葬専門のお手伝いをさせていただいています。

経験上、家族だけでゆっくりお葬式を行いたいと考える方に特におすすめなのが、家で行う一日葬です。

儀式の時間は、葬儀告別式当日のみ、残りの時間は全て故人と共に家族でゆっくりお過ごしいただけます。

具体的に言えば、葬儀告別式の時間以外は、礼服を着用する必要がないのです。

| 1日目 | 臨終を迎える | 故人と自宅で過ごす |

| 2日目 | 通夜の日 | 前日を家族でゆっくり過ごす。 思い出話をする、好きな食べ物、愛用品などを飾ってあげる。 |

| 3日目 | 葬儀告別式 | 礼服を着用して儀式に臨む |

このように全く大変ではないことが想像できると思います。

大変そうなイメージのある自宅葬ですが、家族葬となれば話は違います。

・礼服の用意

・お布施、火葬料など現金の用意

・参列して欲しい方々へ日時の連絡

家族が準備することは葬儀会館で行う場合と全く変わりません。

・飾り付けの設営

・火葬許可申請手続き

・司式者との調整

・式の進行

・必要があれば幕を張って目隠しをする

・必要があれば食事、返礼品、生花を手配

・必要があれば座布団、椅子を用意

・ご家族へ精神的なサポート

多くは葬儀社がサポートします。

これまで家でお葬式をお手伝いさせていただいてきた中で、家の中の家具を動かした経験は数えられる程度で、ほとんどは普段と変わらないままで行っております。

家族葬であれば、家の中の省スペースで可能なため、6畳あれば出来ます。

6畳の部屋が2部屋あれば15名〜20名まで可能です。

故人とお別れをする当日を迎えるまでの残された時間、迫ってくる時間を惜しむようにご家族が故人との時間を大切にして過ごす姿を幾度も目にしています。

「父さん、食べ物は何が好きだったかね?」「スイカが好きだったよね、最近食べてなかったはずだから、私があとで買ってくる」

「じゃあ、俺は今日の新聞と馬券買ってくるよ、父さん好きだったから、棺の中に入れてあげたいね」

このような会話が家の中で、故人のそばで家族が行っている温かいお葬式です。

最後の思い出を作れるのが我が家で行うお葬式だと言えます。

広島県東広島市黒瀬町にある黒瀬斎場についてご紹介させていただきます。

特徴は昭和54年運用開始以来の慣習で黒瀬斎場へ乗り入れする霊柩車は、霊柩車と判別しづらいものと定められています。

利用する際は、バス型、ワンボックスの自家用車タイプの霊柩車で乗り入れしましょう。

建物自体の古さは隠せませんが、今も地域に必要な需要の高い施設となっています。

また、東広島市黒瀬町の施設ではありますが、安芸郡熊野町との境にあるため、熊野町の方々も利用される火葬場となっています。

・住所 広島県東広島市黒瀬町津江20575-3

・駐車場 普通車35台

・開場時間 8時30分〜17時00分

(受け入れ時間は9時〜15時)

・休館日 1月1日

・問い合わせ先 TEL(0823)82-0216

●交通のご案内

・自家用車の場合

東広島市黒瀬支所から約11分

熊野町役場から8分

ゆめタウン黒瀬から約8分

熊野町役場から約8分

看板は出ていますが、わかりづらい為、入口を見逃してしまう可能性があります。

誤って通りすぎてしまわないようご注意ください。

初めて行かれる方は、ゆっくりとした速度で運転する事をおすすめします。

東広島市内在住の方 12歳以上 10,000円

東広島市外在中の方 12歳以上 30,000円

東広島市内在住の方 12歳未満 5,000円

東広島市外在中の方 12歳未満 15,000円

利用における注意事項は下記の通りです。

・待合室で食事が可能ですが、ゴミは各自で持ち帰る必要がありますので注意しましょう。

・徒歩圏内には、コンビニなどのお店はありません。必要なものがあれば、予め用意して向かいましょう。

・ペットの火葬は行っていません。ペットの火葬は民間のペット葬儀社へ依頼しましょう。

・危険物(ガスライターなど)

・ガラス製品(ビール瓶など)

・金属製品(腕時計など)

・プラスチック類(おもちゃなど)

・書籍類、果物など

・プラスチック、ビニール類

・医療用器具(ペースメーカーなど)

■東広島市黒瀬斎場 葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

東広島市黒瀬斎場で火葬をご検討中の方、葬儀のご相談を承ります。

65,000円(税込71,500円)〜低価格で真心を込めてお葬式のお手伝いをさせていただきます。

・地域最安値で高品質なサービス

・料金はプランを選ぶだけのわかりやすい定額料金

・社員は全員広島生まれ広島育ちの完全自社対応

詳しくは下記からご覧くださいませ。

平成10年に建てられた広島県山県郡北広島町の豊平地区にある火葬場、光寿苑についてご紹介させていただきます。

旧豊平町(平成17年に北広島町へ合併)にある火葬場が光寿苑です。

主な特徴は下記の通りです。

・自然に囲まれた静かな環境で、最後の時間をお過ごしいただけます。

・火葬炉は1基となります。

・駐車場に限りがあるため(最大8台)ご注意ください。

・住所 広島県山県郡北広島町戸谷731-1

・駐車場 普通車8台

・火葬炉1基、炉前ホール(告別・収骨)1室、待合室

・問い合わせ先 北広島町豊平支所 TEL050-5812-1122

●交通のご案内

・自家用車の場合

北広島町豊平支所から約4分

道の駅 豊平どんぐり村から約9分

JR可部から約49分

北広島町内在住 12歳以上 28,000円

北広島町外在中 12歳以上 56,000円

北広島町内在住 12歳未満 23,000円

北広島町外在中 12歳未満 46,000円

利用における注意事項は下記の通りです。

■注意事項

・待合室で飲食も可能ですが、コロナ禍では極力控えるようにしましょう。

・駐車場に限りがあります。参列する際は自家用車の台数に注意しましょう。

■棺に入れてはいけないもの

・金属類

・宝石類

・陶器類

・酒やビールの瓶

・プラスチック、ビニール類

・燃えづらいもの(布団、分厚い書籍など)

光寿苑葬儀受付相談(24時間365日対応)

TEL 0120-564-594

光寿苑で火葬をご検討中の方、豊平で葬儀・家族葬のご相談を承ります。

低価格で真心を込めてお葬式のお手伝いをさせていただきます。

・地域最安値で高品質なサービス。

・料金はプランを選ぶだけのわかりやすい定額料金。

・社員は全員広島生まれ広島育ちの完全自社対応。

■火葬のみ(直葬)一式70,000円(税込77,000円)

火葬一式70,000円(税込77,000円)

・寝台車 ご搬送

・搬送シーツ

・棺一式

・骨壷一式

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

・寝台霊柩車 光寿苑へ

■火葬料28,000円

(北広島町の方28,000円 それ以外の方56,000円)

■総合計105,000円

■葬儀一式 270,000円(税込297,500円)

通夜・葬儀を自宅、お寺、集会所で行った場合の価格は下記になります。

葬儀一式270,000円(税込297,000円)

・寝台車 搬送

・霊柩車 光寿苑へ

・棺一式

・骨壷一式

・搬送シーツ

・ドライアイス

・枕飾り一式

・仏衣

・位牌

・遺影写真

・生花飾り

・焼香セット

・受付用具一式

・お布施袋

・火葬手続き代行

・司会進行

■火葬料 28,000円

(北広島町の方 28,000円 それ以外の方56,000円)

■総合計325,000円

※お布施は別途必要になります。

ご相談をいただいた方は、5,000円割引でご利用いただけます。

詳しくは下記からご覧くださいませ。

お葬式では、通夜や葬儀、会食など、さまざまなシーンで喪主の挨拶が必要になります。

親族以外にたくさんの人が集まる一般葬と、親族中心の小さな葬儀である家族葬とでは、ふさわしい喪主挨拶が違うことをご存じでしょうか。

家族葬の喪主挨拶に関する注意点を解説し、実際に使うことができる挨拶の例文をご紹介します。

喪主挨拶とは、葬儀の喪主となる人が、さまざまなシーンで参列者への感謝を表し、今後の進行などを案内することです。挨拶が必要なシーンには、以下の4つがあります。

■通夜:通夜式の後、通夜振る舞いへの誘導として。

■葬儀:葬儀の最後、参列してくれた方への感謝の言葉として。

■出棺:葬儀場から火葬場へ向けて出発するとき。

■精進落とし:葬儀後の会食における、始まりと終わりの合図として。

挨拶が必要なタイミングは地域によってさまざまですが、この記事では、以上の4つのシーンについて、とくに家族葬の場合にふさわしい挨拶を解説していきます。

ここで、家族葬とは何かについて確認しておきましょう。家族葬とは、親族を中心として行なわれる葬儀のことです。

一昔前は、葬儀といえば親族の他に喪主や個人の会社関係、友人関係、近隣の人々が参列するのが一般的でした。

遺族は愛する人を亡くした悲しみに暮れる間もなく、訪れる人々をもてなし、感謝の意を表するのに多大な時間を費やしていたことになります。

そのような時間を過ごすうちに火葬の時間が迫ってきて、遺族は故人にしっかり最後のお別れをすることができないというケースがとても多かったのです。

「遺族に、しっかりお別れの時間を」という観点から広まったのが家族葬です。

家族葬は、親族や、とくに親しくしていた友人などの近親者だけで葬儀をします。

義理でつながっている他の関係者には、訃報に葬儀日程を入れず「葬儀は家族葬で執り行います」とだけ連絡します。

こうして、遺族が心置きなく故人との最後の時間をかみしめることができるのです。

家族葬が広まると、関係者が多く集まる昔ながらの葬儀は「一般葬」と呼ばれるようになりました。

故人とつながりのあった人みんなで見送る一般葬と、近親者が故人との別れに集中する家族葬。

現代では、故人の希望や家族の考えに合わせて、どちらを選ぶことも可能です。

しかし、近隣の人々との交流や、喪主の会社関係者が葬儀を手伝う文化がなくなってきた昨今では、家族葬を選ぶ人が増えてきています。

家族葬か否かにかかわらず、喪主挨拶には、伝えるべき4つの要素があります。

親族を代表する喪主として、また故人に成り代わって、集まってくれたことに感謝を述べます。

「家族で集まるのが好きだった故人も喜んでいると思います」など、故人の人となりを交えた文章があると、温かな印象の挨拶になります。

出棺のときなら「これから火葬場へ向かうため見送ってください」、会食の席なら「故人の思い出話をしながらお召し上がりください」など、喪主としての希望を伝えます。参列者らも、どう振る舞えばよいかが分かって安心します。

通夜式であれば「通夜振る舞いの席を設けております」、出棺時なら「これから●●火葬場へ向かい、荼毘に付された後、再びこの会場へ戻ってきます」など、今後の動きについて案内するのも、喪主挨拶の大事な役割です。

とくに家族葬で行なう喪主挨拶においては、以下の3つを意識しましょう。

集まってくれた人に感謝の意を述べるのは大事ですが、とくに遺族だけの葬儀では、挨拶する喪主もされる家族も違和感を覚えがちです。

一方で、少人数の葬儀であっても、配偶者側の親族など目上の人、遠方から駆けつけてくれた人などがいる場合には、感謝の挨拶が必要になります。

それぞれのシーンにおいて挨拶が必要なのか検討しましょう。

迷うようなら、葬儀社の担当者に尋ねるのがおすすめです。

せっかくの家族葬なので、挨拶には身内しか知らないような故人の思い出話をふんだんにとりいれましょう。葬儀全体が温かい印象になります。

とくに近しい親族だけといった家族葬では、今後の行動を誘導する際に「…してください」ではなく「…しましょう」とまとめると、「家族みんなで作り上げる葬儀」のイメージを強めることができます。

例えば精進落としの席なら、一般葬では「故人の思い出を話しながらお召し上がりください」とするところを「故人の思い出を語り合いながら食事をしましょう」とするのです。

会場内の一体感が高まります。

以上の点を踏まえ、家族葬で行なう喪主挨拶の文例を挙げます。

遺族のほか故人のきょうだいや配偶者の親族、喪主のきょうだい一家など「主な親族が集まる家族葬」を想定してご紹介します。

本日は、父の通夜にご参列いただき、誠にありがとうございます。

遺族の代表として、なお、父に成り代わりまして、感謝申し上げます。

父は○月○日、胸の痛みを訴えてそのまま救急搬送され、翌日帰らぬ人となりました。

心筋梗塞でした。突然の別れに家族の悲しみは癒えませんが、昨年には米寿の記念として食事の席を設け、皆様にも列席していただいたことが思い出されます。

賑やかな場が好きだった故人としても、嬉しかったのではないでしょうか。

このあと、別室にお食事の席を用意しております。

故人を偲びながら、共に食事をすることで、供養といたしましょう。

なお、明日の告別式は、○時より、同じここ○○会館の式場にて行ないます。ご列席をどうぞよろしくお願い申し上げます。

通夜に引き続き、葬儀にもこうしてお集まりいただき、ありがとうございます。

皆様に温かく見守られ、父もさぞ喜んでいることと存じます。

今日は雨の予報でしたが、ご覧の通り、すっかり晴れ渡りました。

昔から親族の間で「晴れ男」と噂される父の、本領発揮といったところでしょう。

親族でピクニックをする日、釣りの日などは、決まって晴れだったことを思い浮かべてくださる方も多いのではないでしょうか。

父が充実した人生を送れたのも、ひとえに皆様のおかげと存じます。

故人に成り代わり、厚く感謝申し上げます。残された私たち家族にも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。

本日は、誠にありがとうございました。

通夜、葬儀と滞りなく終了し、いよいよ出棺となりました。

この後、○時より、○○斎場にて荼毘に付されます。火葬の後、再びこの会場へ戻り、会食となります。

火葬に立ち会っていただける方は、バスへご乗車ください。

火葬が終わるまでこの会場でお待ちになる方は、係員の案内がありますまで、少々お待ちください。

それでは、行ってまいります。

本日は葬儀、火葬までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。

ささやかではありますが、精進落としの席を設けました。

父の遺影とともに、思い出話を語り合いましょう。

まずは、献杯のご発声をいただきます。○○様、どうぞよろしくお願いします。

お話はつきませんが、お時間となりましたので、これにて精進落としを終了とさせていただきます。

本日は最後までご参加いただき、本当にありがとうございました。

お足元にある品物を(引き出物のこと)、どうか忘れずにお持ち帰りください。

なお四十九日の法要は○月○日を予定しております。追って案内状をお送りしますので、しばらくお待ちください。

本日は、誠にありがとうございました。

喪主挨拶にかかわらず、葬儀の場では口にするのを控えるべき「忌み言葉」が存在します。

以下のような言葉は、なるべく使わないよう気をつけましょう。

「いよいよ」「ますます」「そもそも」など繰り返しのある言葉は、不幸が重なる「重ね言葉」であるとして葬儀の場では嫌われます。

「迷う」「浮かばれない」といった言葉は、仏式では控えましょう。

「また」「何度も」といった、不幸が続くことをイメージさせる言葉は控えましょう。

大勢を前に挨拶をしなければならないと思うと、緊張してしまいがちです。

なかには「挨拶を暗記しなければ」と思ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、喪主挨拶は、紙にあらかじめまとめたことを読んでもよいものです。

前日までに内容を考え、紙に書いてみましょう。

それを読むようにすれば、きっとリラックスして喪主挨拶を行なうことができます。

広島県安芸高田市吉田町にある安芸高田市葬斎場あじさい聖苑という火葬場をご紹介させていただきます。

平成25年4月に稼働した新しい火葬場、安芸高田市葬斎場あじさい聖苑の特徴は下記の通りです。

周辺環境に配慮した無煙・無臭の最新の火葬炉技術を完備し、人と環境に優しい施設となっています。

建物全体に漂う木のぬくもりや土のような質感のタイルなど、こだわりの内装は厳粛とやすらぎが感じられる空間となっています。

斎場でも火葬場でもなく、葬斎場と言う名称になっている理由は「葬儀場の役割」と「斎場の役割」を担っているためです。

あじさい聖苑内には、火葬施設だけでなく、葬儀を行う式場も完備されています。

但し、あじさい聖苑は場所をお貸しするのみとなります。

通夜・葬儀の段取り及び進行は、ご遺族が葬儀社を手配して行う必要があります。

安芸高田市内で葬儀を行った場合、葬儀を行う場所からあじさい聖苑までの霊柩車運行は安芸高田市がいたします。

火葬料には霊柩車運行代が含まれています。

霊柩車には故人様と喪主のみ乗車いただけます。その他の方は別の移動手段で火葬場へ向かいましょう。

■住所 広島県安芸高田市吉田町多治比2914−2

■TEL (0826)47―1215

■駐車場 約60台、バス専用駐車場あり

■開場時間 9:00〜17:00

■休館日 1月1日

■火葬炉3基、動物炉1基、お別れ室4室、霊安室、待合ロビー、待合個室2室、パントリー、式場、

親族控室、司式者控室

●交通のご案内

広島県道・島根県道6号吉田邑南線沿いにありますのでわかりやすい立地です。

■自家用車の場合

・中国自動車道高田ICから10分

・安芸高田市役所から10分

・八千代支所から26分

・美土里支所から10分

・高宮支所から19分

・甲田支所から20分

・向原支所から24分

| 安芸高田市内 | 12歳以上 | 25,000円 |

| 安芸高田市内 | 12歳未満 | 12,500円 |

| 安芸高田市外 | 12歳以上 | 50,000円 |

| 安芸高田市外 | 12歳未満 | 25,000円 |

| 小動物 市内 | 集合火葬 | 3,000円 |

| 小動物 市内 | 単独火葬 | 6,000円 |

| 小動物 市外 | 集合火葬 | 15,000円 |

| 小動物 市外 | 単独火葬 | 30,000円 |

※市内とは死亡者もしくは火葬許可申請者の住所が安芸高田市である場合です。

利用における注意事項は下記の通りです。

■待合室は有料です。9時〜17時のうち2時間以内まで。

料金は市内5,000円、市外10,000円です。

■火葬時間は、11時30分、12時、12時30分、14時30分、15時、15時30分の6つの中から選択となります。

■ペットの火葬は可能ですが、ペットの葬儀を行うことはできません。

安芸高田市葬斎場あじさい聖苑には、葬儀場があります。

但し、葬儀場はあくまで貸し施設です。棺や生花などの準備、式の進行などは当家で葬儀社に依頼するなど手配が必要です。

また1日1組の利用となっています。

■祭壇が常設しています。

但し各宗派に対応するような細かな備品は葬儀社で用意する必要があります。

■80名収容の式場

80席常設された式場があります。席数は減らすこともできるので、少人数の葬儀にも対応可能です。

■使用料金

| 市内 | 市外 | |

| 通夜 | 30,000円 | 60,000円 |

| 葬儀 | 30,000円 | 60,000円 |

■1日1組の利用

■葬儀の開始時間は10時からと決まっています。

■席数を調整して家族葬も対応可能です。

■一日葬にも対応可能です。

但し準備開始は9時以降からとなっていること、葬儀開始は10時からとなっている点をご注意ください。

安芸高田市葬斎場あじさい聖苑|葬儀受付相談

TEL 0120-564-595(24時間365日対応)

あじさい聖苑で葬儀をご検討中の方、葬儀についてのご相談を24時間365日承ります。

■あじさい聖苑で家族葬(通夜・葬儀)を行った場合の価格例

| 葬儀場で家族葬二日プラン | 291,500円 |

| 葬儀場使用料 | 60,000円 |

| 安芸高田市 火葬料 | 25,000円 |

| 合計 | 376,500円 |

■あじさい聖苑で一日葬(葬儀告別式のみ)を行った場合の価格例

| 葬儀場で家族葬二日プラン | 247,500円 |

| 葬儀場使用料 | 30,000円 |

| 安芸高田市 火葬料 | 25,000円 |

| 合計 | 302,500円 |

・プランには、葬儀に必要な物品・サービスが全て含まれています。

・お寺様へのお布施、戒名料は含まれていません。

・供花、弁当、会葬礼状はオプションで承ります。

詳細は、下記からご確認いただけます。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。