ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

同じ会社で働く仲間に訃報があった時、葬儀へ香典を用意する場合にどのくらいの金額を包めばよいのか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

この記事ではそんなお悩みにしっかりお答えさせていただきますので、ご覧ください。

まず会社関係の方へ香典を包む場合、相場を決定づける要因は3つあります。

1つ目はあなた自身の年齢です。サラリーマンの場合、年功序列で年を重ねるごとに給与が上昇する会社は今でもまだ多く、平均年収も20代に比べて40代の方が高いです。

香典の額も年齢と共に上がっていくイメージで捉えていただければと思います。

2つ目は、あなたと相手の関係性です。相手があなたにとって上司なのか、同僚なのか、後輩なのか、これも場合によっては香典の額が変わる要素になります。

特にあなた自身が上司の場合に、関係してまいります。

部下が上司へ香典を包む場合よりも、上司が部下に香典を包む場合のほうが相場は高くなります。社会的地位の高い人のほうが相場は高くなります。

3つ目は、会社の同僚の親が亡くなったのか、祖母が亡くなったのか、それともご本人が亡くなったのか、これも相場が変わってくる要素となります。

祖父母→両親→本人の順番で相場は上がっていきます。

では実際の香典相場を見ていきましょう。

| 20代 | 30代 | 40代 | |

| 上司本人 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円 |

| 上司の両親 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 上司の祖父母 | 3千円 | 3千円 | 3千〜5千円 |

| 20代 | 30代 | 40代 | |

| 同僚・後輩本人 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円 |

| 同僚・後輩の両親 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 同僚・後輩の祖父母 | 3千円 | 3千円 | 3千〜5千円 |

| 主任・係長 | 課長 | 部長〜 | |

| 部下本人 | 5千〜1万円 | 1万円 | 1万円〜 |

| 部下の両親 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 部下の祖父母 | 3千〜5千円 | 3千〜5千円 | 1万円〜 |

| 20代 | 30代 | 40代 | |

| 勤め先の本人 | 3千〜5千円 | 3千〜5千円 | 3千〜5千円 |

| 勤め先の両親 | 3千円 | 3千円 | 3千円 |

| 勤め先の祖父母 | 1千~3千円 | 1千~3千円 | 1千~3千円 |

社内の周囲が香典を用意しても、あなた自身まで必ず用意する必要はありません。

ご自身で香典を用意したいと思うかどうかが一番大切なことです。

周りに流されることなく自分の意志で決めましょう。

パートの方の場合、葬儀に参列するのであれば香典を用意したほうがいいでしょう。

しかし参列しないのであれば、必ずしも用意する必要はありません。

相手がたとえ上司であっても、ご自身が香典をしたいと思えば用意する、そうでない場合はしないという判断をしましょう。

一番大切なのは無理をしないことです。

同僚・後輩へ香典を包む時よりも上司へ包む時に気を遣う方も多いでしょう。

上司へ香典を包む時に相場が高くなる情報も一部ありますが、これは誤りです。

香典の大前提として、無理して行わないが原則としてあります。

上司だからと無理して高額な金額を包むことはやめましょう。

先程の金額相場をご覧いただくと、上司へ包む金額と同僚・後輩へ包む金額は同じことがわかります。

年齢と共に香典相場が高くなるのが一般的ですが、無理をしない金額を包むことは一番大切です。あなたと周囲の方が異なる金額であっても気にしないことです。

金額よりも香典を包む行為が意味のあることです。

会社関係者の本人が亡くなった場合は、これまでお世話になった本人ですから香典の金額相場は高くなります。しかし相手のご家族のご不幸であれば、だいたい3千円が目安になることが多いと覚えておきましょう。

(社内で上司にあたる方は、相場は高くなります。)

香典はお一人で包む場合は、3千円、5千円、1万円が主流です。

なるべくいずれかの中から選択するようにしましょう。

会社関係の方へ香典を包む場合、社内では3通りの方法があります。

一つ目は、任意で香典をしたい人だけが用意をする。そして金額もそれぞれが自分で判断して決めるというものです。

2つ目は、こちらも任意ではありますが、香典を用意したい人が集まり、一つの香典袋にみんなで香典を包むという方法です。

この場合、誰がいくら包んだのか、リストを作り香典袋の中に挿入します。

Excelで作った一覧表でも手書きでも構いません。

受け取る側が誰から幾らの香典をいただいたのか、把握出来るようにしておくことが大切です。香典袋の表書きには「◯◯株式会社 有志一同」と記載します。

こちらは先ほど同様に、香典をしたいという希望者だけが集まり香典を用意します。

先ほどと異なるのは、予め金額を統一しておく点です。

「香典をしたい方は、3000円用意してください。」とみんなが同じ金額を包む方法です。

こちらの場合も香典袋の中には、誰が幾らの香典を包んだのかリストにして入れておきましょう。そして香典袋の表書きは「○○株式会社 有志一同」となります。

社内で香典を包む場合に、実はもう一つ別の方法もあります。

この方法は大企業など葬儀が頻繁に発生する会社、主に葬儀に慣れている会社に多く採用されています。

一般的に遺族へ香典を送りたいと用意すれば、遺族は返礼品を準備します。

つまり良かれと思って用意した香典で遺族へ返礼品の負担をかけてしまうのです。

この負担をなくしたいと、会葬御礼、香典返しは受け取りませんのでご用意しなくて結構ですという方法です。

わかりやすくまとめましたので下記をご覧ください。

■通常の葬儀の場合

| 遺族がいただく | 遺族が負担する | |

| 香典を渡す | ¥5,000 | |

| 会葬御礼を受け取る | ¥1,000 | |

| 香典返しを受け取る | ¥2,500 | |

| 残るお金 | ¥1,500 |

■返礼品を受け取らない場合

| 遺族がいただく | 遺族が負担する | |

| 香典を渡す | ¥3,000 | |

| 会葬御礼受取りを辞退する | ¥0 | |

| 香典返し受取りを辞退する | ¥0 | |

| 残るお金 | ¥3,000 |

どちらの方法が遺族の手元にお金が残るのかは一目瞭然です。

返礼品を受け取らない辞退する方法は、遺族の手元に香典が残りますし、用意する社内の方々にとっても相場よりも香典を低く抑えられる。双方にメリットがあるのが特徴です。

葬儀が頻繁にある会社は負担が大きく、自然発生で生まれた日本人の知恵と言えるでしょう。

この方法をする際は、葬儀場の受付で香典袋を渡す際に「お返しは結構です」「会葬御礼は不要です」と係に伝えてください。

グループで用意する場合だけでなく、個人で香典を用意する場合でも可能です。

ある小学校の教職員が一律で1000円ずつ香典を集めてまとめて葬儀受付へ出されました。香典が一人1000円と相場よりも金額は低いのですが、「お返しは不要」ということで会葬御礼も香典返しも受け取っていません。ですから遺族の負担はありません。

下記をご覧ください。

■通常の場合

| 遺族がいただく | 遺族が負担する | |

| 香典を渡す | ¥3,000 | |

| 会葬御礼を受け取る | ¥1,000 | |

| 香典返しを受け取る | ¥1,500 | |

| 遺族に残るお金 | ¥500 |

■お返し不要の場合

| 遺族がいただく | 遺族が負担する | |

| 香典を渡す | ¥1,000 | |

| 会葬御礼の受取りを辞退する | ¥0 | |

| 香典返しの受取りを辞退する | ¥0 | |

| 遺族に残るお金 | ¥1,000 |

遺族は1000円いただいて、お返しは無いので1000円残る形となります。

このような結果になるので、香典が一人1000円でも全く問題はありません。

3000円包む場合よりも、お返しを受け取らなければ遺族の負担は軽くなっているのです。

香典の包み方や書き方についても知りたい方は下記をご覧ください。

葬式で香典の書き方に迷うことはありませんか。

香典袋の上側に書く「御霊前」や「御仏前」といった文字を、「表書き」といいます。表書きは、宗教・宗派によって違います。

また、表書きと同様、「金額の相場は?」「包み方や、出し方のマナーは?」と、香典については迷うことがたくさんあるでしょう。

葬式の香典の書き方、金額相場、包み方など、香典に関わるマナー全般について解説します。

最近では、香典を辞退する葬式が多く見られます。遺族が香典返しを手配する負担を省略するためです。葬式の案内状に、「御香典の類は辞退させて頂きます」といった下りがないか、確認しましょう。

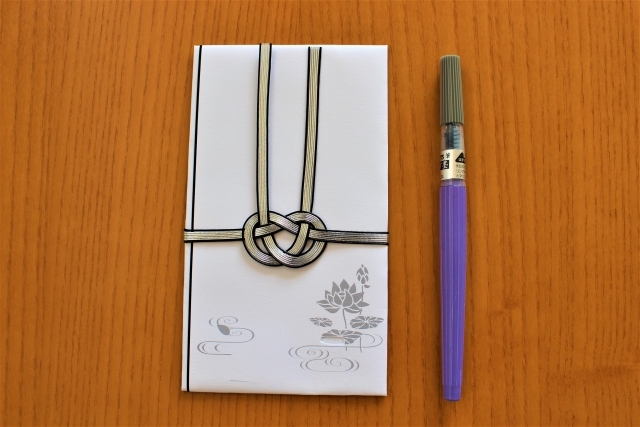

香典袋は、宗教によって選ぶべき種類が違います。

■仏式:宗派を問わず、白黒あるいは双銀の水引があしらわれた香典袋を選びます。

無地、あるいは蓮の花が描かれたものが、仏式にふさわしいとされます。

■神式:白黒あるいは双銀の水引があしらわれた、無地の香典袋を選びます。蓮の花は仏教のモチーフなので、蓮が描かれた香典袋は避けましょう。

■キリスト教式:水引のない、無地あるいは十字架があしらわれた香典袋を選びます。

■無宗教:白黒あるいは双銀の水引があしらわれた、無地の香典袋を選びます。

なお、京都を中心とした関西の一部地域では、葬式や法要で使われる香典袋の水引が、黄色と白で構成されていることがあります。

これは、京都が長く天皇家のお膝元であったことから「黒白の水引は皇族が使うもの。

庶民は黄白の水引を使って、区別するべき」という奥ゆかしいしきたりが生まれたことに由来しています。

葬式のときも黄白の水引を使う地域と、葬式のときだけは黒白の水引を使い、四十九日法要から黄白の水引を使う地域があるため、よく確認しましょう。

葬式の香典袋に文字を書き入れるときは、薄墨とするのが正式です。

これは「墨が悲しみの涙で薄くなってしまった」ことを表しています。

薄墨の筆ペンは、コンビニやスーパーの筆記用具売り場で手に入ります。

香典の表書きは、宗教・宗派によって違います。

■仏式(浄土真宗以外):葬儀の場では「御霊前」とします。

これは、「死者の魂は、亡くなってから四十九日の間、霊としてさまよっている」とされているためです。

この霊は、四十九日後に仏となるとされています。よって、四十九日法要からは、香典の表書きは「御仏前」となります。

■浄土真宗:「御仏前」とします。仏教の中でも浄土真宗は、「亡くなったら死者の魂は霊となってさまよわず、すぐに仏となる」と考えるためです。

■神式:「御玉串料」とします。玉串とは、葬儀中に祭壇へ捧げる、榊(さかき)と呼ばれる草の枝に紙垂(しで。しめ縄などにあしらわれる、白く長細い紙)をつけたものを指します。

■キリスト教式:「御花料」とします。

■無宗教:特に決まりはなく、「御霊前」や「御香典」で良いとされています。

■宗教・宗派が分からない場合:「御香典」や「御霊前」で良いとされています。「御霊前」は仏教の影響が色濃い表書きですが、広く日本の葬式で使われるものなので、失礼には当たりません。

香典袋の下に「御霊前」や「御仏前」と書き入れたら、下に自分の名前を縦書きで書きましょう。

連名でも構いません。夫婦連名にしたい場合は、1つだけ名字を書き、その下に2つ名前を並べます。

また、香典袋の中袋や裏側には、住所や氏名を書き入れる欄があります。

喪主が後日、香典返しを送るときなどに必要な情報なので、忘れずに書きましょう。

金額を書き入れる欄には、「●千圓(円)」「●萬圓(万円)」と書きます。

このとき、「一」「二」「三」を使いません。「壱」「弐」「参」を使いましょう。改ざんを防ぐためです。

香典の金額相場は、関係性によって変わります。

■一般参列者:3000~5000円が相場です。とくに親しくしていた間柄の場合には、1万円とするケースもあります。

■一般親族:下記に述べるような、とくに血縁の濃い親族でなければ、1万円が相場です。

■故人が祖父母にあたる:両親から独立している立場であれば、香典を出します。

1万円から3万円が相場です。義理の祖父母である場合も、同様の相場となります。

香典のほかに、「孫一同」などとして盛花や盛籠を贈るケースもあります。

■故人が両親にあたる:5万円から10万円が相場です。

義理の両親の場合も、同様の相場となります。

香典のほかに、自分の名義や「子供一同」などとして盛花や盛籠を贈るのが一般的です。

■故人が兄弟姉妹にあたる:3万円から5万円が相場です。

義理の兄弟姉妹の場合も、同じ相場となります。

香典のほかに、自分の名義や「兄弟一同」などとして盛花や盛籠を贈るのが一般的です。

夫婦で参加する、子どもを含めた家族で参加するといった場合には、会食に参加するなら一人あたり5000円程度を追加しましょう。

また、偶数は割り切れることから「永遠の別れ」をイメージさせるため、奇数の金額が良いとされています。

どうしても偶数金額になってしまう場合は、お札の数を奇数にしましょう。

例えば2万円を包みたい場合には、1万円札を1枚と、5000円札を2枚入れることで3枚とします。

香典袋の中袋にお金を入れたら、表書きがされてある上包みに包みます。

包むときは、下側の短い折り返しに、長い上側の折り返しをかぶせるようにしましょう。

これには、「涙を流す」「顔を下向きにする」という意味が込められています。

お祝いの場合には、ご祝儀袋の上側の折り返しに、下側をかぶせるように包むのがマナーです。

これには「(運や人生などが)上向きになるように」という意味が込められています。

包み方1つで、全く逆の意味になるため、気をつけましょう。

香典袋を包む小さい風呂敷や、布でできたケースを、「袱紗」といいます。

袱紗は、寒色の地味な色味のものが不祝儀用とされています。暖色系や華やかな刺繍が施されている袱紗は、祝儀用なので葬式のときは避けましょう。

最近は布ケース状の袱紗が多く見られます。

ケースにそのまま香典袋を入れればいいので、包み方に迷うことはあまりありません。

しかし、風呂敷状の袱紗に香典袋を包む場合には、どう包むのが良いか迷う人もいるでしょう。

風呂敷状の袱紗に香典袋を包むときは、まず袱紗を裏向きにしてひし形になるように置き、袱紗の中心よりやや右寄りに、香典袋を表向きに配置します。

その後、「右→下→上→左」の順に、袱紗の端をたたんで香典袋を包みます。

このようにたたむと、最後には左開きになっているはずです。

左開きは、左手で開くのが便利な包み方です。つまり利き手(右手)で開く「平時」とは違う包み方となり、葬式の場にふさわしいとされています。

葬式の香典は、受付で出します。

受付では黒いお盆を差し出されることが多いと思われます。

「このたびは」とお悔やみの言葉を簡潔に述べて会釈した後、バッグから袱紗を取り出し、袱紗から香典を出して、黒いお盆に載せましょう。

このように、袱紗から香典を取り出すのは、受付に香典を差し出すときとします。

香典袋を裸で持参するのは控えましょう。袱紗がない場合には、地味な色のハンカチで包むのがマナーです。

以上、葬式の香典の書き方や、金額相場、包み方のマナーについて解説しました。

香典の書き方は、宗教・宗派によって違います。

宗教・宗派がすぐに確認できるような環境にいたら、確認するのがマナーです。

案内状を確認すれば、宗教については判断できるはずです。

神式なら「神葬祭」、キリスト教式なら「ミサ」といった語句が使われているためです。

ただ、一般参列者など、立場によっては宗派がすぐに知り得ない場合があります。

そんなときには、無理にたずねる必要はありません。

全ての宗教・宗派に対応できる「御香典」や、広く使われている「御霊前」を使いましょう。

遺骨を収める容器を骨壷と言いますが、地域によって一般的だと言われる寸法が異なるため注意が必要です。

この記事では広島の骨壷はどうなっているのかを解説してまいります。

骨壷は多種多様になっており、生前にご自身で骨壷を用意する方もいらっしゃる時代になりました。

骨壷の大きさに関しては、遺骨を全部収骨するのか、部分収骨なのか、または分骨を行う場合でそれぞれ容器の大きさが異なります。

主に東日本で全部収骨が行われ、西日本では部分収骨が行われることが多いです。

そのため、東日本の骨壷は、西日本に比べて大きくなります。

東日本では平均7寸、西日本では5寸〜6寸となっています。

| 2寸 | 直径6.5cm×高さ7.5cm | |

| 2.3寸 | 直径7.0cm×高さ8.5cm | |

| 3寸 | 直径9.5cm×高さ11.0cm | |

| 4寸 | 直径12.5cm×高さ14.0cm | |

| 5寸 | 直径15.5cm×高さ17.5cm | 西日本平均 |

| 6寸 | 直径18.0cm×高さ20.5cm | 西日本平均 |

| 7寸 | 直径22.0cm×高さ25.5cm | 東日本平均 |

| 8寸 | 直径25.5cm×高さ28.5cm | |

| 尺寸 | 直径31.5cm×高さ34.0cm |

広島県では部分収骨の地域が多く、5寸の骨壷が一般的に多く使われています。

直径15.5cm×高さ17.5cmになります。

全国的に見れば比較的小さい骨壷を使用する地域であるため、他県から来られた方が骨壷を見ると驚かれることもあります。

また、広島でも一部地域では、全部収骨の所もあります。

収骨方法が様々なため地域で骨壷の適性サイズが異なると先述しました。

では広島で行われている部分収骨とは、どのような方法になっているのか。

広島では主に、足から頭までの一部の骨を少しずつ全体の3分の1程度を収骨してまいります。最後に喉仏を喪主が拾い、骨壷の上部の真ん中に納めて終了します。

残った遺骨は火葬場で供養をしていただくことになります。

本骨とは第二頚椎(のど仏)に歯骨、頭蓋骨の一部を加えたもの、胴骨は足から頭までの遺骨を指します。

本骨は浄土真宗であれば本願寺へ、他の宗派では高野山へ納めるなど、本山へ納骨し、胴骨は自分の墓地に納骨すると言う方もいらっしゃいます。

広島では浄土真宗の門徒が多い地域なので、京都の西本願寺にある大谷本廟という宗祖である親鸞聖人のお墓がある場所へ納骨される方が多いです。

本骨を本山へ納骨し、胴骨を自分の墓へ納骨する。このように場所が分かれて納骨することを分骨と言います。本骨は分骨用の分骨壷へ収めます。

分骨壷は広島では2寸〜2.5寸が一般的です。喉仏を収めます。

喉仏は、仏様が坐禅を組んでいる姿のように見えることで、体に宿る仏様と言われ、最も大切にされています。

広島では部分収骨が多いですが、全部収骨を希望することはもちろん可能です。

その場合、予め葬儀社へ伝え、火葬場の斎場職員にも伝えておく必要があります。

骨壷は大きなものを用意するか、複数用意して対応します。

広島で全部収骨を行う場合、骨壷は関東同様に大きな骨壷にすればよいと安易に考えるのは禁物です。

収骨だけを考えれば大きな骨壷にすることで解決しますが、その後の納骨を考えないといけません。

関東では全部収骨が当たり前なのでお墓のスペース(カロート)も大きく作られているのです。

一方で広島は部分収骨を前提でお墓が作られていることが多いため、大きな骨壷の場合にお墓に入らないという問題が後々発生することもあるのです。

そうなった場合、大きな骨壷から遺骨を取り出して別の容器に移す必要が出てきます。

そうならないように家のお墓の中の寸法を知っておくと良いでしょう。

これは広島だからということではないのですが、通常骨壷は3寸〜8寸まで用意されていることが一般的です。

全部収骨を希望して8寸の骨壷を用意したとしても、その骨壷に全部収骨できるかは個人差があります。

高齢者の遺骨と若い方の遺骨では、火葬終了後に残る遺骨の量が異なるためです。

特に若い方の場合は、全部を一つの骨壷に収骨できない可能性もあるため、全部収骨を希望する場合は、念の為複数の骨壷を用意しておくことも必要な場合があります。

近年は納骨方法も多種多様になっています。

散骨、樹木葬などの選択肢が加わる場合、どうなるのかも知っておかないといけません。

散骨、樹木葬の場合は、骨壷から遺骨を取り出して行うことが一般的です。

つまり骨壷は納骨までの間だけ遺骨を収容する器といえます。

全部収骨を希望の場合は大きな骨壷へ保管し、一部収骨なら5寸の骨壷で良いでしょう。

結論は、ご家族の希望の大きさで良いとなります。

そして一時的に使用する物ですから、高価な骨壷をお買い求めする必要もないでしょう。

納骨堂へ納骨する際は、予めどの骨壷サイズが適当か尋ねておくとよいでしょう。

納骨堂にもロッカー式、仏壇型、自動搬送式と種類があるため、骨壷サイズを気にする必要のある所と気にする必要がない所があります。

広島であれば5寸であれば問題なく利用できます。

万が一骨壷が大きくて入らなかった場合は、納骨堂の管理者が別の骨壷へ移して納めてくれるでしょう。

広島では5寸の骨壷が一般的だという情報は、あくまで参考情報として受け止めてください。

一番大切なことは、骨壷サイズは地域の風習や周囲がそうしているからなどで決めるものではありません。

骨壷サイズは納骨する場所の遺骨を収容するスペースの大きさで決まります。

この記事で骨壷は2寸〜尺寸まであることがわかりました。

次は納骨場所にどのくらいのスペースがあるかです。

自ずとどのくらいの大きさまでが納骨できるかわかるはずです。

それによって骨壷を葬儀社へ指定するのが理想だと言えます。

骨壷は一般的には葬儀の際に葬儀社でお買い求めになるケースが多いです。

近年はインターネットで仏具屋、骨壷専門店などのECショップでお買い求めになる方法やYahooショッピングやAmazonでもお買い求めいただけます。

ただし一生に一度の物なので、素材など色使いも豊富ですし写真だけで判断するよりも、実物を見て購入するのをおすすめします。

お近くの葬儀社を尋ねてみるのはいかがでしょうか。

骨壷が大きくなるにつれて、値段も比例して高くなります。

しかし例えば4寸と7寸でどのくらい変わるのか気になるところですが、一般的な白い骨壷であれば1000円〜2000円です。

骨壷はサイズの違いよりも、素焼きなのか大理石なのか、など材質の違いで値段が大きく変わります。

また、有田焼、九谷焼など模様などが手作業で入っているもの、手間がかかって作られているものは高価になります。

大きさの違いで値段が大幅に変わることはありませんので、ご安心ください。

・広島では骨壷が通常5寸が使用されている

・何も言わなければ5寸の骨壷が用意されるので、全部収骨を希望する場合は葬儀社へ相談する

・全部収骨を希望する際は、前もってお墓の遺骨を収める部分(カロート)の寸法を把握していることが望ましい。

大きな骨壷が入るとは限らないため。

・樹木葬、散骨の場合は、希望のサイズで良い

・納骨堂の場合は、納骨堂管理者へ適正サイズを尋ねておく。広島では5寸であれば問題ないでしょう。

・一番大切なのは、遺骨を収容するスペースの寸法を把握する。そして骨壷を選ぶ。

・まだ納骨場所が決まっていない方は、希望の収骨方法で骨壷の大きさを選ぶ。

これから神式の葬儀へ参列する予定のある方へ、神式葬儀の流れと参列マナーをご紹介させていただきます。

葬儀の司式者は神社の宮司になります。

通常は複数の宮司によって行われ、主となる人を斎主、斎主を保護する人を斎員と呼びます。

家族にご不幸が発生したら、速やかに葬儀社に連絡し、搬送依頼をします。

神道では故人が亡くなったこと(帰幽)を氏神様や自宅の神棚に報告します。

これを帰幽報告と言います。

次に神棚を封じます。神棚や祖霊舎の扉を閉め、その前に白い紙を貼ります。

米や塩、榊などのお供え物も下げます。

五十日祭(死後五十日後に行われる霊祭)で神棚のおまつりを再開するまで下げたままにしておきます。

故人様の頭部を北の方角へ向ける、または部屋に向かって右側(上位の場所)の向きになるようにご安置します。

故人様をお棺へ納棺します。

お棺には、紙垂を下げた注連縄(しめなわ)を巻く地域もあります。

次に神道衣という衣装を葬儀社が準備します。

湯灌をして故人の身体を清め、神職の衣装に整えていくありまし、お身体の上にかけてさしあげる場合もあります。

男性は白丁(はくちょう)を着て、烏帽子(えぼし)を頭に被り、笏(しゃく)を手に持ちます。女性は白い小袿(こうちき)を着て、扇を手に持ちます。

通夜祭は仏式で言う通夜式にあたります。

故人の御霊を慰めるために行われ、式の中では故人の御霊を白木の霊璽(れいじ)と呼ばれる白木の板に遷す「遷霊の儀」が行われます。

こちらが神式の葬儀で最も大切な儀式とされています。

また、式中は伶人(れいじん)と呼ばれる人たちによって雅楽が演奏される地域もあります。

通夜祭、遷霊祭は次のような流れで行われます。

●神職参進

斎主・斎員が式場へ入場されます。

●修祓(しゅうばつ・しゅばつ)

斎主が式場に飾られた祭壇や参列者をお祓いします。

●斎主一拝

全員起立して、斎主にならい神前に深く一礼します。

●献饌(けんせん)

斎主が神前に供え物をします。

●祭司奏上(さいしそうじょう)

故人の安らかな死を祈り、遺族や子孫を守るよう故人に願うことばを斎主からいただきます。

●玉串奉奠

参列者全員が玉串を手に取り、一人ずつ故人へ手向けます。

斎員より玉串を受け取り、八足案と呼ばれる専用の台の上に置き、音を立てずに「二礼二拍手一礼」をします。

●遷霊祭

故人の御霊を霊璽(れいじ)に移す儀式です。

仏式における位牌への入魂のようなイメージです。遷霊祭は夜間の暗闇の中で行われるため、葬儀場では場内の電気を消して、真っ暗な状態で行います。

●直会

一連の祭礼が終わったあとは直会(なおらい)と呼ばれる食事の席が設けられて、喪主は参列者をもてなします。通夜振る舞いのことを言います。

故人と最後のお別れの儀式です。

基本的には通夜祭と同様の流れで進みます。斎主によって祭礼が行われ、参列者は玉串奉奠をして弔意を示します。

その後、仏式の葬儀と同じように告別式が行われ、出棺へと移ります。

火葬に先立ち、火葬炉の前で行われる祭礼です。宮司によるお祓いや祭詞奏上が行われ、遺族は玉串奉奠をします。

火葬場ではなく、葬場祭の中で行われることも近年は多くなっています。

埋葬祭とはお墓に遺骨を埋葬する時に行われる祭礼です。

葬儀当日に埋葬をする場合、火葬を終えた後に墓地へ向かい、埋葬祭が行われます。

お祓い、祭司奏上、玉串奉奠をしてお骨をお墓の中に納めます。

お墓の準備が整っていなければ、後日改めて納骨します。

仏式で四十九日を終えて納骨する方が多いように、神式も五十日祭を終えて納骨する方が多いです。

神様やご先祖様に、葬儀の日程をすべて終えたことを報告する祭礼です。

その後はお世話になった神職や親族に、お世話になった感謝の気持ちを込めて直会(食事)の席が設けられます。

仏式とは異なる独特なマナーが神式にはいくつかありますのでご紹介させていただきます。

神式の葬儀は、仏式の焼香に代わるものとして玉串奉奠をして弔意を示します。

普段なかなか行うことのないものですので、ぜひとも作法を知っておきたいところです。

●玉串の受け取り

司会者や斎員の指示に従って神前まで進み、斎員から玉串を受け取ります。

左手側に葉があるほうを、右手に根本があるほうを向け、お腹のへそのあたりの高さにして両手で持ち、そのまま玉串を捧げる場所へ進みます。

また、左手は玉串を下から支え、逆に右手は根元を上から手を覆い被せるように持ちます。

●玉串を置く

専用の台の前まで進み出て、まずは神前に一礼します。

そして、左手に根元、右手に葉先に持ち替えたあと、時計回りに回転させて根元が神前に向くようにして、台に置きます。

●二礼二拍手一礼

玉串を台に置きましたら、深いおじぎを2回、音を立てない拍手(しのび手)を2回、最後に深くおじぎを1回します。

●着席

斎主斎員、そして遺族や親族に一礼をしてから、席に戻ります。

参列時の服装マナーは、おおむね仏式と同じです。ただし神式の葬儀では数珠は不要です。

男性女性ともに黒の喪服を着用します。通夜に駆けつける時は平服で構いませんが、葬儀にふさわしい色柄(黒、紺、グレー)のスーツ姿が基本です。

神道の表書きは「御榊料」「御玉串料」「御神前」と書きます。

神道ではお香を使わないため「香典」と書かないよう注意しましょう。

神式の葬儀が初めて参列するので不安を覚えても、以下の3つのポイントを注意すれば大丈夫です。

不慣れであっても、あなたがその場所で恥ずかしい思いをしてしまうことや目立つことはありません。

1.香典の表書きに気をつける「御榊料」「御玉串料」「御神前」

2.周囲の起立、着席に合わせて動く

ずっと着席していれば良い仏式とは異なり、頻繁に立ったり座ったりがあると認識しておきましょう。

3.玉串奉奠の作法を覚える。

葬儀場でも作法の紙が用意されていることが多いです。

神式葬儀の特徴や神道とはどういう宗教なのか、詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。

日本国内のお葬式のほとんどは仏式で行われていますが、神道のお葬式も少数ですが行われています。

普段なかなか見る機会のない神道の葬儀について知る機会は少ないものです。

この記事では、そもそも神道とはどういった宗教なのか、神式葬儀の目的、仏式との違いについて詳しく解説させていただきます。

神道は日本特有の宗教です。

特定の教祖や経典を持たず、自然や祖霊を信仰し、神格化された八百万の神々をお祀りします。

仏教が日本に伝わる以前から、暮らしの中から自然発生的にでき上がった神道は、少しずつ長い年月をかけて今のように体系化されてきました。

私たちの身の回りにある神社は、まさに神道を感じることのできる宗教施設です。

日本には古くから「穢れ」観があり、神道では死を穢れとして忌み嫌いました。

そのため、日本では仏教伝来以降、死者供養は仏教の僧侶が担ってきました。

現代でも圧倒的に仏式の葬儀が多いのはこのためです。

しかし江戸時代になると、日本古来の信仰に基づいた神道式の葬儀を求める機運が高まり(神葬祭運動)、明治新政府は神道中心の国家づくりを目指す中、神葬祭を奨励しました。

以降、絶対数としては少ないものの、神道の葬儀も行われるようになったのです。

神道では死者は祖霊となり、その家を守ってくれる存在として祀られます。

一年祭、三年祭、五年祭と式年祭を経て、時間をかけて家の守り神、そして村全体の氏神へとなっていくのです。

山、森、川、海などの身近な自然に還り、私たち子孫をあたたかく見守ってくれているという死後観があります。

このような背景から山や森などに神社が建てられています。

神社は祖霊が集まる場所の象徴として建てられていますし、お正月の初詣や、秋のお祭りなどはすべて、その土地に生きる子孫と、氏神となった先祖が交流するための行事なのです。

神道の死後観が分かると、神式葬儀の意味も理解しやすくなるはずです。

神式の葬儀は、亡き人の霊を慰め、家の守護神になっていただくために執り行います。

そして、定期的に行われる霊祭(仏式における年忌法要)を通して、長い時間をかけて御霊を浄化し、神様へとなっていただくのです。

神式葬儀の代表的な特徴を、私たちが普段慣れ親しんでいる仏式葬儀との比較をしながら解説していきます。

仏式の戒名に相当するのが「諡号(しごう)」です。「諡(おくりな)」、「諡名(おくりな)」とも呼ばれます。

戒名は、故人の人柄や歩んでこられた生涯などを考えながら僧侶が考え、授けますが、諡号は年齢や性別によってすでに決められており、生前の名前の後ろに付けられるだけです。

基本的な構成は【生前の名前+諡号+命】です。一般的な諡号は次のようなものとなります。

(男性の場合) 広島太郎大人命

(女性の場合) 広島花子刀自命

年齢と性別によって付けられる諡号は以下の通りです。

●幼児(5歳くらいまで)

男子は稚郎子(わかいらつこ)、女子は稚郎女(わかいらつめ)

●少年(10歳くらいまで)

男子は郎子(いらつこ)、女子は郎女(いらつめ)

●青年(15歳くらいまで)

男子は彦(ひこ)、女子は姫(ひめ)

●成人・壮年(60歳くらいまで)

男子は大人(うし)、女子は刀自(とじ)

●老年

男子は翁(おきな)、女子は媼(おうな)

なお、最後の「命」は「みこと」と読み、神道における尊称です。諡号に続けて読む時には「~のみこと」と読みます。

つまり、次のような形で読み上げます。

(男性成人の場合) 広島太郎大人命 ひろしまたろううしのみこと

(女性老年の場合) 広島花子媼命 ひろしまはなこおうなのみこと

神式では玉串奉奠をして弔意を示します。これは仏式における焼香やキリスト教における献花にあたります。

玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)と呼ばれる紙片を付けたもので、葬儀だけでなく神社での祭礼などでも用いられます。玉串には神が宿るとされ、これを神前に捧げます。

玉串奉奠の際には神道独特の礼拝方法である「二礼二拍手一礼」を行いますが、葬儀では拍手の際に音を立てないので(しのび手)気を付けましょう。

葬儀後は、定期的に祭礼を執り行い、故人を追慕します。仏教における回忌法要のようなものです。

仏教では、初七日法要から七七日法要(四十九日法要)までの追善法要、その後は、百カ日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌などの年忌法要を三十三回忌まで行うのが一般です。

神道も同じような形で故人や祖霊のために祭礼をします。翌日祭、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭、百日祭(ひゃくにちさい)までを「霊祭」と呼び、五十日祭を忌明け(きあけ)とします。

以降、「式年祭」を行い、一年祭、三年祭、五年祭、十年祭、二十年祭、三十年祭、四十年祭をして、五十年祭で弔い上げとなります。

霊祭や式年祭は、神社ではなく自宅で行います。祖霊舎に祀られる霊璽(れいじ)に向けて祭礼が執り行われるのです。

葬儀を終えたあと、自宅での供養のために仏壇を設置しますが、神道では祖霊舎(それいしゃ)と呼ばれるもので故人をお祀りします。

仏壇の場合、その宗派のご本尊と先祖や故人を一所に祀りますが、神道では神様を祀る神棚と故人や先祖を祀る祖霊舎を分けて設置します。

お墓のことを「奥津城」(おくつき)と呼び、「〇〇家之墓」と彫刻するところを、「〇〇家奥津城」または「〇〇家奥都城」などと刻みます。奥津城には以下のような特徴があります。

■頭頂部が尖っている

神道のお墓は「兜巾型(ときんがた)」と呼ばれ、竿石の頭頂部が尖っているのが特徴です。三種の神器のうちのひとつである「天叢雲剣(あまのむらくもつるぎ」を模しています。

■諡号を彫刻

戒名ではなく諡号が彫刻します。

■香炉がない

神道ではお線香を用いないため、香炉がありません。その代わりに玉串や榊を載せられるよう「八足案」と呼ばれる台が設置されます。

いかがでしたでしょうか。

神式の葬儀はご自宅で執り行うことも可能です。

故人の住み慣れた自宅から送り出したい。家族だけの小規模の葬儀にしたい。

会館使用料を節約したい。このようなご希望のお持ちの方は、どうぞお気軽に広島自宅葬儀社にご連絡下さい。

お客様のご要望に耳を傾けて、ご自宅だからこそできる厳かであたたかいご葬儀のお手伝いをさせていただきます。

ご存じの通り、わが国は世界有数の高齢社会となり、長生きがリスクとして捉えられるようにもなりました。

核家族化が進み、一人暮らしや高齢者世帯が増加していますので、安心して生活ができる介護施設のニーズは高まっています。

しかし、介護施設は多種多様であるために、その特徴や入居条件、費用など、それぞれに異なります。

自分にはどの介護施設があっているのか、選ぶことが難しいと考えている高齢者は多いのではないでしょうか。

そこでここでは、多くの高齢者が入居している介護施設を10種類紹介していきます。

特徴や費用、メリットデメリットについて詳しくお伝えしていきますので、ぜひ記事を参考にして適切な介護施設を見つけてください。

特別養護老人ホームは、3種類ある公的介護施設の一つであり「介護老人福祉施設」と呼ばれることもあります。

「従来型」「ユニット型」に分けることができます。

「従来型」は2人部屋や4人部屋で構成されていることが多く、「ユニット型」は完全個室となっています。

日々の生活については常駐している介護職員によって24時間体制で介護や支援を受けることができます。

また医師や看護師などの医療スタッフも配置されていますので、健康管理に努めながら生活することが可能です。

常時介護が必要で、在宅での生活が難しい高齢者が入居可能となっています。

入居条件は、原則、要介護3以上となっています。

かなり安価で入居ができ、手厚い介護を受けられることから人気が高いため、なかなか入居できないといったデメリットがあります。

初期費用は必要なく、月額料金のみ支払いが必要となります。ユニット型と従来型によっても費用体系が異なります。

月額料金は「介護サービス費」「居住費」「食費」「その他」によって構成されています。

「介護サービス費」は介護度によって料金が定められており、「食費」や「居住費」については所得によって料金体系が異なります。

「その他」については、施設の職員配置などによって加算される費用や、日常的な雑費が必要となります。

従来型であれば5万円~10万円程度、ユニット型の場合には7万円~20万円程度となっており、収入に応じて軽減措置を受けることもできます。

■メリット

・公的施設のために初期費用が不要で月額料金も安い。

・必要な介護だけではなく、リハビリや健康管理を受けることができる。

・介護度が高くても入居可能で、終身的な入居も可能。

■デメリット

・入居の待機者がとても多く、なかなか入居できない。

・入居の条件が原則要介護3以上となっている。

・長期入院が必要な場合には退去しなければならないことがある。

介護老人保健施設とは介護保険施設の一つであり、一般的には『老健』と呼ばれています。

自宅と病院との懸け橋になっている施設であるために「中間施設」と呼ばれることもあります。

高齢者は病気や骨折などによって入院することが多いですが、治療中に筋力が低下してしまい、退院できる時期に来ても歩けなくなってしまうようなことがあります。

そのような場合には、介護老人保健施設に3か月から6か月程度の短期間にわたって入居し、リハビリに取り組みながら在宅復帰を目指していきます。

「従来型」「ユニット型」に分けることができます。

原則的には在宅復帰を目指すための施設となっており、理学療法士や作業療法士といった専門職によるリハビリに取り組んでいきます。

要介護1以上の方が入所でき、必要な介護や健康管理を受けることもできます。

初期費用は不要で、介護度や所得に応じた料金体系となっています。

月額料金は「介護保険施設サービス費」「居住費」「食費」「その他」によって構成されています。

「介護保険施設サービス費」には、リハビリテーション計画に基づいて実施される訓練に対するサービスをはじめ、状態に合わせた介護サービスや健康管理などが含まれています、

「居住費」は多床室や個室など居室によって料金が異なっており、「食費」については施設で提供される食事の費用となっています。

自己負担額は従来型であれば7万円~、ユニット型の場合には10万円~となっており、収入に応じて軽減措置を受けることもできます。

■メリット

・身体機能が低下しても専門的なリハビリを受けて在宅復帰を目指すことができる

・リハビリ専門職だけではなく、医師や看護師、介護職員が配置されている

・要介護1から入居することができる

■デメリット

・入居期間が3か月~6か月程度と短めである

・リハビリ期間が終了すれば退所しなければならないことがある

・特別養護老人ホームよりも若干高めの費用となっている

介護保険施設には上記でご紹介した「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」に加えて、介護療養型医療施設(療養病床)があります。

しかし、介護療養型医療施設は2024年までの運用となっており、その流れを踏まえて「介護医療院」に転換する施設が増えています。

介護医療院とは、日常的に喀痰吸引や経管栄養など医療ニーズが高い方が入居できる施設です。

入院の必要はないものの医療的ケアが必要な方は、特別養護老人ホームでの入居は難しいために、介護医療院に入居して生活を続けることができます。

サービスには大きく分けて「Ⅰ型」「Ⅱ型」「医療外付け型」があり、「Ⅰ型」は慢性的な医療が必要な方、「Ⅱ型」は在宅復帰を目指す、「医療外付け型」は居住と医療機関が併設されている施設になります。

サービスによって、看護師や介護職員の配置体制が異なっています。

慢性的な医療的ケアが必要な要介護1以上の高齢者が、必要な介護を受けながら生活を営むことができます。

職員は医師をはじめとして看護師の割合が多く、必要な医療を適切に受けることができます。

また介護職員が配置されており、適切な介護を受けながら生活を営みます。

初期費用は不要となっており、サービス種類に応じて月額料金も異なります。

月額料金は「介護医療院サービス費」「居住費」「食費」「その他」によって構成されています。

「介護医療院サービス費」は「Ⅰ型」「Ⅱ型」「医療外付け型」によって料金体系が異なっており、介護度別に料金が定められています。

「居住費」はユニット型、従来型、多床室によって料金が異なります。「食費」と共に所得によって軽減措置を受けることができます。

■メリット

・喀痰吸引・経管栄養など慢性的な医療処置が必要でも入居できる。

・医師や看護師から専門的な療養管理を受けることができる。

・長期入所が前提となっている。

■デメリット

・介護療養型医療施設の設置期限は2024年までとなっている。

・医療的ケアが重点的となっており生活面で充実していないことが多い。

・個室が増えてはいるが全体的には多床室が多い

デイサービスは在宅介護保険サービスの一つで「通所介護」と呼ばれることもあります。

基本的には一日、もしくは数時間から半日程度を施設で過ごすことになり、食事や入浴、レクリエーション、リハビリなどを受けて過ごすことができます。

近年では「お泊りデイサービス」「ナイトデイサービス」と呼ばれる新しいサービスが登場し、リハビリに特化したデイサービスも増えています。

送迎車両でデイサービス施設に向かうことができ、介護職員から必要な介護を受けながら過ごすことができ、看護師から体調管理や服薬管理などを受けることもできます。

要介護の高齢者だけではなく、要支援に認定を受けている方でも利用することが可能です。

お泊りデイサービスの場合には、1000円から2000円程度の実費負担を追加すれば宿泊サービスを受けることができます。

デイサービスの料金は、要支援・要介護によって料金体系が異なりますが、おおむね自己負担は1割負担の場合、1回1,000円~2,000円程度となっています。

費用の内訳は送迎やレクリエーションによる「利用料」、職員の人員配置などによる「サービス加算」が必要となります。

介護度や利用時間によって、料金が定められています。

また適宜「食費」や「その他費用」が必要となります。

■メリット

・施設まで送迎車両で送迎してもらえる

・必要な介護を受けながら過ごすことができる

・リハビリ特化型やお泊りなど、ニーズに合ったデイサービスを利用できる

■デメリット

・基本的な機能としては数時間から1日程度の利用となる

・気の合わない利用者と過ごさねばならないことがある

・施設の雰囲気に馴染めないことがある

「小規模多機能型居宅介護」とは、「訪問(ホームヘルプ)」「「通い(デイサービス)」「泊り(ショートステイ)」の機能が一体化されている介護保険サービスです。

すべて同じ事業所が、同じスタッフでサービスを提供していることから、事業所や職員との信頼関係を構築しやすい特徴があります。

例えば、在宅で訪れたヘルパーが、通いや泊りの際にも対応してくれるので、在宅の様子を把握してくれているので安心してサービスが受けられるのです。

利用条件は要支援、もしくは要介護の認定を受けておく必要があります。

小規模多機能型居宅介護と契約したのちにサービスを受けることができます。

通いで施設に訪れた際に、そのまま泊ることも可能なので、柔軟に利用できるサービスとして注目されています。

料金は定額制となっており、要支援1から要介護5までの7段階で料金が定められています。

それ以外の費用として、最初に利用する際に必要な「初期加算」、認知症の方が利用する際に必要な「認知症加算」など、サービス内容によって加算が定められています。

自己負担額は要支援1の場合、1割負担の場合3,500円~5,000円程度、要介護3であれば25,000円~30,000円程度となっています。

■メリット

・訪問・通い・泊りがひとつの事業所で一体的に利用することができる

・訪問は利用回数に制限がないため、必要に応じて利用できる

・通いのあと、急に泊りを利用できるなどサービスが柔軟である

■デメリット

・別の訪問介護事業所やデイサービスなどを利用することができない

・すでに在宅介護サービスを受けている場合にはケアマネジャーの担当が変更となる

・一体的にサービスが行われているため部分的に不満があっても変更できない

「グループホーム」とは認知症高齢者のケアに特化した施設で、介護職員からの支援を受けながら住み慣れた地域で住み続けることができます。

入居者は最大9人のグループ(ユニット)で共同生活を営み、買い物や調理、洗濯など役割分担しながら自立した生活を営みます。

施設は最大2ユニットまでとなっていますので、少人数の中で穏やかに生活することができます。

また介護度が重度になったとしても、適宜必要な介護を受けることが可能です。

グループホームは地域密着型サービスであり、施設が設置されている地域に住民票がある認知症高齢者が入居することができます。

要支援2または要介護1以上の認定を受けておく必要があり、医師から認知症の診断を受けておく必要があります。

施設によって入居一時金が必要となる場合があり、必要な場合には10万円~20万円程度となっています。

月額利用料は目安として10万円~20万円程度となっています。

原則、終身的に利用することができますが、寝たきりになるなど介護の頻度が高まることによって、特養などの入所が必要となる場合もあります。

■メリット

・認知症高齢者が自立した生活を営むことができる

・地域密着型サービスなので、住み慣れた地域で入居することができる

・認知症ケアのスキルを有した職員が常に配置されている

■デメリット

・施設が設置されている地域に住民票がなければ入居できない

・看護師の配置が義務付けされていないため健康管理には限界がある

・少人数のために相性が悪い入居者と同じユニットになる可能性がある

有料老人ホームには大きく分類すると、「介護付き」「住宅型」の2種類に分けることができます。

入居条件は異なり、介護認定を受けている方だけではなく、認定を受けていない自立している方でも入居できる有料老人ホームがあります。

「介護付き」は、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けており、介護に特化したサービスが特徴となっています。

介護職員から配置されており、適宜必要な介護を受けることができます。

「住宅型」は、施設に配置されている職員から介護を受けるのではなく、介護保険サービスを利用することができます。

一般的にはデイサービスや訪問介護事業所が併設されていることが多いですが、利用する介護サービス事業所は自身で選ぶことができます。

「介護付き」:施設の介護職員から必要な介護や支援を受けることができます。

「住宅型」:外部の介護サービスを利用しながら生活することができます。

入居の際には初期費用が必要となることが多く、毎月の月額費用(利用料+介護サービス費用+諸費用)に支払いが必要です。

「介護付き」:月額費用20万円~

「住宅型」:月額費用10万円~

安価な費用な施設から、かなり高額な施設まで多様です。

■メリット

・施設数が多いために、目的や状態にあった施設を探しやすい

・24時間、必要な介護や支援を受けることができる

・夫婦でも同時に入居しやすい

■デメリット

・初期費用や月額料金が高額になることがある

・介護施設によっては重度の介護度になると入居が難しい場合がある

・施設サービスに応じた生活が必要になるために制約を受けることが多くなる

「サービス付き高齢者住宅」は「サ高住」と呼ばれることもある高齢者専用の住宅で、介護が必要のない高齢者でも職員のサポートを受けながら自立した生活が営めます。

一人暮らしの高齢者が増加傾向にありますが、万が一のことを考えれば不安でしょう。

そのような方であれば、常駐している職員から安否確認をしてもらったり、生活相談をすることができますので、安心でしょう。

介護が必要となった場合には、外部の介護保険サービスを利用することもできます。

「サービス付き高齢者住宅」は高齢者向きの賃貸住宅であると言えます。一般の賃貸物件と同じように賃貸契約を結ぶことによって入居が可能となっています。

そのため、決められた月々の賃料を支払うことによって入居することができます。

また、施設には介護福祉士など介護や医療の専門スタッフが常駐しており、心配であれば定期的に安否確認してもらうことができるのが特徴であると言えるでしょう。

基本的には自立度の高い高齢者が入居できる住居となっていますが、仮に介護が必要となっても外部の介護保険サービスを利用できますので安心です。

基本的には一般の賃貸物件と同じようなサービス体系となっており、初期費用として敷金が必要であり、賃貸料として月額利用料を支払っていきます。

敷金は10万円~20万円程度であることが多いですが、不必要の住宅も存在します。

月額利用料については10万円~20万円程度となっています。夜間の安否確認や食事の提供などオプションが用意されている住居もあります。

中には「介護付き」のサービス付き高齢者住宅も存在します。

■メリット

・自由度が高く、住居から通勤するようなことも可能

・介護認定を受けていなくても入居することができる

・早い段階から安心して生活を営むことができる

■デメリット

・介護度が重度になった場合などに退去しなければならない場合がある

・常駐している職員から介護を受けることはできない

・医師や看護師は常駐していないことが多い

「ケアハウス」は軽費老人ホームと呼ばれることもあり、自立度の高い高齢者が入居されています。

ケアハウスには大きく分けて、食事を提供する「A型」、自炊のできる人が入居できる「B型」、食事と生活支援のサービスを提供する「C型」に分けることができます。

現在はA型とB型は既存のみとなっていますので、ケアハウスというと「C型」を指しており、「一般型」「介護型」に分けられます。

「一般型」では食事提供はされていますが、介護サービスの提供はなく、「介護型」では食事提供と共に介護サービスも提供されています。

比較的、低価格で利用ができるために注目されています。

「一般型」は60歳以上の高齢者が入居でき、介護認定を受けておく必要はありません。

食事の提供を受けることができ、その他にも緊急時の対応などがサービス内容となっています。

介護の提供はありませんが、必要となった場合には外部の介護サービスを利用することが可能です。

「介護型」は、介護保険制度である「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、常駐している介護職員から介護を受けることができます。

入居条件として要介護1以上の認定が必要です。

特別養護老人ホームや有料老人ホームと同じような機能を有しており、適宜必要な介護や支援を受けられます。

初期費用が必要なケアハウスが多く、50万円程度から1000万円程度まで施設によって大きな差があります。

中には初期費用が不要なケアハウスも存在します。

月額利用料は10万円~20万円程度となっています。

■メリット

・全室個室対応となっておりプライバシーが守られる

・介護付きの場合には終身的に利用が可能

・入居者同士の交流も活発で孤独を感じさせない

■デメリット

・初期費用が高額になることがある

・一般型の場合、介護度が高くなると退去が必要になることがある

・人気のケアハウスではなかなか入居することができない

「シニア向け分譲マンション」とは民間企業が高齢者向けに販売している分譲マンションのことを言います。

自立している高齢者から介護が必要な高齢者まで入居することが可能で、住居内で食事の提供を受けることや緊急時の対応をしてもらうことができます。

また建物内にフィットネスジムやコンビニなどが完備されているところもあり、生活機能が充実しているのが特徴です。

入居する基準は特にありませんが、基本的には自立度の高い方が入居されることになります。

基本的なサービスとして安否確認や生活相談をすることがありますが、オプションとして食事の提供を受けることができます。

協力病院と提携していることが多いために健康面においては安心です。

また外部の介護サービスを利用できますので、介護が必要となった場合でも住み続けることが可能です。

物件を購入する必要があるために、初期費用として数千万円から数億円程度が必要となります。

また付帯するサービスを受けるために、月々の利用料として20万円~数十万円程度の費用を支払い続けなければなりません。

■メリット

・高齢者が入居しやすく暮らしやすい

・介護が必要になれば介護サービスの利用が可能

・分譲マンションなので必要なくなれば売却が可能

■デメリット

・物件を購入する必要があるために高額になりがち

・管理費や修繕費が必要

・重度要介護や入院が必要な場合には住み続けられないことがある

10種類の介護施設についてご紹介しました。

それぞれに役割が異なり、それに伴って特徴や費用などが違うこともお気づきになられたのではないでしょうか。

ただ、どの介護施設を選ぶかについては、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーに相談するようにしましょう。

プロの視点から適切なアドバイスを受けることができます。

自身のライフスタイルにあった介護施設を見つけて、有意義な人生を過ごしましょう。

相続する遺産の割合は、法律によって目安が決められています。

しかし実際には、相続する権利のある人同士で話し合って、相続する財産の割合を決めるケースが多く見られます。

相続する財産の割合の決め方や、相続人が持つ権利を前もって把握しておけば、「思ったよりも相続する財産の割合が少なかった」といった事態を避けることができるでしょう。

そこでこのページでは、相続財産の割合の計算方法の事例について、わかりやすく解説していきます。

遺言書がある場合とない場合で状況は変わってきます。

遺言書があれば記載されている通りに遺産を相続します。

相続人全員の同意のもとで遺産分割することもできます。

被相続人の兄弟姉妹以外に相続財産の一定割合を与える場合、その権利を遺留分権といい、相続人に同意が必要です。

複数の相続人がいて遺言書がない場合は、相続の割合を話し合いで決める遺産分割協議が行われ、自由に決めて良いと認められています。

民法では、遺産を相続する人の優先順位と、相続する遺産の原則的な割合(法定相続分)が決められています。

亡くなった夫の妻(配偶者)は問題なく相続人となり、子どもと両親(被相続人の父と母)と続きます。

相続する割合と相続順位

| 相続順位 | 被相続人との関係 | 配偶者が相続する割合 | 配偶者以外が相続する割合 |

| 第一順位 | 子ども(胎児を含む) | 1/2 | 1/2 |

| 第二順位 | 直系尊属:父母(亡くなっている場合は祖父母) | 1/2 | 1/2 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |

被相続人に子どもがいない場合、第二順位である親が財産を相続する権利を取得します。

子どもと父母、祖父母もいない場合は、兄弟姉妹に相続する権利が移る仕組みです。

なお、被相続人の子どもが相続の開始時点で亡くなっている場合、相続人の子どもや孫が「代襲相続」をします。

さらに、被相続人の兄弟姉妹の子ども(甥や姪)にも代襲相続をする権利があります。

以下に当てはまる人は、被相続人と法的な婚姻関係ではないといった理由から、法定相続人とはみなされません。

・内縁の妻

・離婚した元配偶者

・同性のパートナー

・孫

・連れ子

・相続欠格となった人

・被相続人に相続権を奪われた人

婚姻届未提出の内縁関係においては、基本的に相続権はありませんが、過去の事例では生前に遺言書を残していたため遺産の承継したケースもあります。

相続欠格となるのは遺産を不正に取得しようとした場合です。

実際にあった事例では、相続順位が高い相続人を意図的に殺害して、自分だけ相続しようとしたケースや遺言書の内容を勝手に書き換えたり、隠匿するケースがありました。

よくあるケースは配偶者以外に同じ相続順位の相続人が一人ではないケースです。

相続人が複数いて財産を相続する場合は、遺産の分割について話し合って決める遺産分割協議をします。

その際に負債が発覚したり、申告漏れがあった場合はは借金を負う可能性もあるので要注意です。

ここでは、法定相続分にしたがって遺産分割をした場合の相続割合を、モデルケースを用いて解説しますので確認していきましょう。

Aさんの事例

■配偶者:6,000万円×1/2=3,000万円

■長男:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円

■長女:6,000万円×1/2×1/2=1,500万円

長い間、闘病生活をしていた夫が亡くなりました。残された家族は私妻と二人の子供達です。

生前からちゃんと遺言書があるからと言ってくれていたので、相続に関して慌てることはありませんでした。

私は遺産の1/2、子ども1人あたり1/4です。

ただし、子供たち2人が大学生で一人暮らしをしているため、税務署の書類手続き等は多少手間がかかりました。

いずれにしても、病気や事故で万が一亡くなった場合に慌てないように遺言書を残しておくことと、相続については家族で一度。事前に話し合っておくことが大切だと思います。

Bさんの事例

■配偶者:8,000万円×1/2=4,000万円

■父親:8,000万円×1/2×1/2=2,000万円

■母親:8,000万円×1/2×1/2=2,000万円

私は夫を交通事故で亡くしました。

ある日いつも通り元気に家を出ましたが、赤信号中に急に横断歩道に飛び込んできた車に轢かれてしまったのです。

子宝には恵まれず二人暮らしでしたので、年末年始にお互いの両親の家に遊びに行くのが恒例でした。

しかし急に夫がなくなるような事態になるとは想像もしていませんでした。

もちろん夫は遺言を残していなかったので、法定相続分に合わせて祖父母と分割することになりました。

法定相続分にしたがって父母が合計で1/2の遺産を相続しました。

Cさんの事例

■配偶者:9,000万円×3/4=6,750万円

■兄:9,000万円×1/4×1/2=1,125万円

■弟:9,000万円×1/4×1/2=1,125万円

妻が早朝くも膜下出血で倒れて救急車に運ばれ、そのまま帰らぬ人となりました。

子供は一人息子がいましたが、20代の時に交通事故ですでに亡くなっています。

妻には兄と弟がいるので、相続は私と兄弟の3人で分割することになりました。

突然のことだったので慌ててしまい、遺書もないので動揺してしまいました。

私は妻の姉と弟と疎遠になっていたため、電話をするのも勇気がいたほどです。

とりあえず冷静になって妻が亡くなった事を伝えて、遺産を分割する話になりました。

相続財産の評価額が9,000万円、相続人は合計3名。

状況を伝えて相続人全員が同意に至り、比較的スムーズに話が済みました。

人の人は急に訪れるもので、急に法的手続きは相続の話の後になってしまうと、私のように気が動転してしまう方も多いと思います。

親戚の電話番号がわからず困ってしまう方もいるようです。

冷静に考えてみると歳を重ねて、いつ何が起きるか分からないので、万が一のために話し合いは遺言書を残しておくなど、準備は大切なことだと思いました。

被相続人と父母の両方が同じである「全血兄弟姉妹」か、父母のどちらか一方のみが同じである「半血兄弟姉妹」かどうかで相続割合が異なるので、例を見ながら確かめていきましょう。

Dさんの事例

遺産の相続割合の計算式

■配偶者:9,000万円×3/4=6,750万円

■兄:9,000万円×1/4×1/3=750万円

■弟:9,000万円×1/4×2/3=1,500万円

夫が5年間の闘病生活の上に亡くなりました。

生前から遺言書を残しておくから心配するなと冗談を言っているぐらいだったので、相続については慌てることはありませんでした。

夫には両親が同じ弟と腹違いの兄がいます。

半血兄弟の場合は遺産が半分になるということは以前から聞いていました。

ただしそれを兄に伝えるのが非常に苦労しました。

兄はなぜ弟が500万円なのに自分は750万円なのだという、不満をぶつけてきました。

日頃から連絡を取るような中でもないので、少々大変な思いもしました。

このように被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹のどちらに該当するかチェックするポイントです。

例えば、配偶者は既に死亡していて、遺産総額3,000万円、子供が3人いる場合は三分割して子供一人当たり1,000万円です。

相続人に該当する人がいない場合、被相続人と生前に特別な関係があった人は遺産を相続できる場合があります。

では、特別縁故者と認められる条件を見ていきましょう。

・内縁関係にあった人

・事実上の養子

・被相続人の療養看護を担当していた人

法定相続人になる資格がない人(内縁の妻や事実上の養子)も、特別縁故者と認められると遺産を相続にできる可能性があるのです。

相続人に該当する人も特別縁故者もいない場合、遺産は国のものになります。

ここまで解説してきた法定相続分は、あくまで遺産を分割する際の目安に過ぎません。

被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」をして、相続する財産の割合を自由に決めて良いことになっています。

例)

・相続財産 合計1億円

・法定相続人 配偶者と子ども2人の合計3名

この場合、法定相続分にしたがって遺産を分割すると、配偶者5,000万円、子ども2,500万円ずつとなります。

しかし配偶者が、より多くの遺産を相続したいと希望する場合、遺産分割協議をすることになります。

子どもの合意を得られると、配偶者7,000万円、子ども一人当たり1,500万円ずつ分割することも可能です。

また、相続財産の大半を自宅のような不動産が占めている場合、遺産分割協議によって相続する財産の割合を決めるケースが多く見られます。

遺産分割協議にて、相続財産の割合が確定したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印をします。

なお、財産を相続したときに納める「相続税」は、相続開始から10ヵ月以内に申告・納税しなければなりません。

相続財産の割合が決まらないと相続税は計算できないため、相続開始から10ヵ月以内に遺産分割協議を終えて、相続税の納税まで済ませる必要があります。

配偶者居住権とは、被相続人と生前に同居していた配偶者が、一定期間または終身にわたって無償で自宅に住める権利です。

民法改正時に新設され、2020年4月1日以降の相続で設定できます。

相続財産の半分を超える割合が、被相続人の自宅であるケースはどうでしょうか?

配偶者以外にも法定相続人がいる場合、自宅を売却しなければ公平な遺産分割が難しい場合があります。

例えば、相続財産が自宅6,000万円、現金2,000万円であり、法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人であったとしましょう。

子どもが、法定相続分通りに4,000万円ずつの遺産分割を希望する場合、現金に変えるために自宅を売却すると、配偶者は住む場所を失ってしまいます。

配偶者が自宅を相続し、2,000万円子どもにわたす選択もありますが、まとまった資金が必要です。

配偶者居住権が新設されたことで、住宅の権利が「配偶者が住む権利(配偶者居住権)」と「その他の権利(所有権)」を分割して相続することができます。

仮に6,000万円のうち、配偶者居住権が4,000万円、その他の権利が2,000万円であったとしましょう。

配偶者は、配偶者居住権を相続し、子どもはその他の権利と現金2,000万円を相続することで、自宅を売却せずとも法定相続分通りの割合で財産を分割できます。

被相続人が遺言書を残していた場合、遺言に記載されている内容が優先されます。

遺言によって、特定の人物に遺産を渡すことを「遺贈」といいます。

よくあるケースでは、子どもが3人いるうちの1人に対して、遺産の半分を相続させたい場合、遺言書に「〇〇(対象の子ども)に遺産の半分を相続する」と記載すると、その通りに遺産が分割されるのです。

ただし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割ができます。

また遺言によって、配偶者や子どもなどが相続する財産の割合が著しく少なくなる場合、「遺留分」を請求される可能性がある点に注意が必要です。

遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属などの相続人が、法律で保証されている最低割合の財産を取り戻せる権利。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺言によって相続できる財産が以下の遺留分を下回った場合に「遺留分減殺請求権」を行使すると、最低割合を取得できます。

・直系尊属だけが相続人:法定相続分の1/3

・上記のケース以外:法定相続分の1/2

遺言によって、配偶者が相続できる予定であった法定相続分の2,000万円が、1円も相続できなくなることも。

しかし、配偶者は、遺留分減殺請求権を行使すると、法定相続分の1/2(遺産の1/4)にあたる、1,000万円を相続できます。

また被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)に代襲相続される場合も、相続人は遺留分の主張が可能です。

ただし兄弟姉妹や、代襲相続をする甥・姪には、遺留分を主張する権利がありません。

相続人には、それぞれの意見や考え方、事情があります。

遺産分割協議のみで相続する財産の割合を決めようとすると、相続人同士が争う「争族」に発展しやすいです。

遺言を作成している、遺産分割協議で揉める可能性を減らせるでしょう。

しかし、特定の相続人に遺留分が認められていることで、遺言を残したとしてもその通りに遺産が分割されるとは限りません。

争族を防ぎ相続する財産の割合を円滑に決めるためには、財産を残す人が生きているうちに、相続人になる予定の人と、相続する割合を話し合っておくことが大切です。

自宅から出棺する時、不慣れなことで不安がよぎることもあります。

この記事では自宅葬専門葬儀社である弊社が自宅から出棺する際の手順、出棺で気をつけたい点、また気になる疑問について解説させていただきます。

自宅から出棺する形式を総じて自宅葬と言います。

例えば火葬のみであっても、通夜葬儀を50名で行っても、家族葬でも、自宅から出棺する場合、全て自宅葬に含まれます。

戦後から葬儀の主流は自宅葬でしたが、近年は葬儀会館で行われることが多くなっています。

しかしまた最近になりコロナ禍では、自宅葬は感染リスクが少ないということで再び注目されるようになりました。

住み慣れた自宅から送り出したいというニーズも根強くありますので、今後増えていくと思われます。

自宅葬の手順は下記の通りです。

まずご自宅へお布団にご安置となります。

生前に愛用されていた布団があれば、ご用意ください。

部屋は生前の故人様のお部屋、仏間であることが多いです。

枕元で枕飾りというものを葬儀社が行います。

故人に最初にあげていただく読経が枕経になります。

お寺様へ連絡して時間を調整して読経をお願いします。

家族は平服のままで数珠があれば持参して参加してください。

寺院へのお布施が必要になります。

相場は1万円ですが、急なことであるためご用意が難しい場合は、通夜の際に一緒に渡す方法でも構いません。

通夜の前に故人様をお棺へと移す納棺(のうかん)の儀を行います。

葬儀社を中心に家族の方にも手を添えていただき行われます。

仏教の主な宗派では、死後三途の川を渡ることなど、浄土へ行くまでの旅が始まるということで旅支度を整えます。

家族は旅の無事を祈り納棺の儀を行います。

通夜は読経が主になります。読経後、宗派によってはお寺様の法話があります。

喪主が挨拶をして閉式となります。

家族葬の場合、通夜の喪主挨拶を省略するケースも増えています。

父が息子に挨拶をするというようなシチュエーションになる場合、かしこまる間柄でもないというのが主な理由です。通夜式はおよそ30分〜1時間が目安です。

通夜閉式後、親族で故人の生前の思い出話をしながら食事をする通夜振る舞いという風習があります。喪主は参列者をもてなします。

関東では通夜の焼香終了時から参列者全員に食事をもてなします。

現在のコロナ禍では、大人数が集まって会食をする通夜振る舞いは推奨されていません。

代わりに弁当を用意して持って帰っていただくという方もいらっしゃいます。

自宅葬の場合、葬儀社が食事を用意するか、家族で手料理や出前を取るなどの選択肢があります。

葬儀はお寺様に読経をいただいた後、弔電拝読、喪主挨拶で閉式となります。

喪主が参列者に挨拶を行うほか、家族の代表者が故人に対して挨拶を行うこともできます。

その後は、お別れの献花を行い、棺の中へ花を手向けます。

葬儀告別式はおよそ1時間が目安です。

献花が終わり、棺のふたを閉じると、出棺へと移ります。

葬儀社を中心に、家族の手で霊柩車までお棺を運びます。

火葬場へ同行される方は出発の準備を行います。

最後に家の戸締りを確認して出発となります。

葬儀を行う部屋から外で待機する霊柩車までの動線を確認し、障害物はなるべく無い状態にしておきましょう。

棺を運んでいる時に、つまずいたりすると大変ですので注意しましょう。

お棺が前後で傾くと故人様のお身体も傾いてしまいます。

出棺の場面では、なるべくお棺が平行を保てるように運ぶ方は協力して行いましょう。

入り口が狭いなど棺を立てないといけない時は、経験豊富なプロの葬儀社の案内に従って行います。

自宅から出棺の場合、参列者の靴が玄関先に並んでいます。

皆さん黒い靴を履いているため、間違えやすいものです。

誤って他人の靴を履いてしまわないように注意しましょう。

靴が多いことが予想される場合は、葬儀社が下駄箱を用意してくれる所もあります。

自宅から出棺する場面は、故人にとって自宅での最後でもあります。

慌てず焦らずゆっくり慎重に、一歩ずつ故人様に最後の時を噛み締めていただけるように配慮しましょう。生前にお好きだった曲を流しながら出棺するのも良いと思います。

お寺様が火葬場へ同行されるのか、されないのかを予め確認しておきましょう。

火葬炉に入る前に読経をしていただく事もあります。

その場合、火葬待ち時間も一緒に火葬場で過ごされるのか、それとも読経後はお帰りになるのかも確認しておく必要があります。

棺はどこから出棺という決まりはありませんが、以前は地域によっては玄関以外の窓や縁側から出る風習もありました。

死霊が再び家に戻ることのないように、死は非日常なので日常とは逆のことをするので玄関からは出ないなどの理由がありました。

近年は、住宅事情から玄関から出棺が一般的で、難しい場合は他の経路を選択するということが多いです。

住宅事情も様々で一様には言えないのですが、マンションなど階段を使用する時は危険なので葬儀社が安全に注意しながら階下まで運ぶようにします。

一般的には霊柩車まで棺を運ぶのは、故人と縁の近い人の手で行います。

霊柩車までの距離が遠い時は、近くまでストレッチャーを用意して、女性やお子様でも手を添えて運べるように配慮するケースもあります。

霊柩車は近隣への交通の妨げにならないように、葬儀出棺時刻に合わせて自宅前に待機する形を取ります。

乗車できる人数は、車種によって異なりますが通常1名〜3名が多いです。

予め誰が乗車するのかを決めておきましょう。

一人が位牌を持ち、もう一人が遺影を持って乗車というケースが一般的です。

火葬場へ向かう車は、自家用車で対応する場合や葬儀社へマイクロバスを手配してもらって向かうケースもあります。

以前は葬列の代わりとして黒のハイヤーを霊柩車の後ろに何台も連ねて、豪華さを演出する時代もありました。

出棺の際、霊柩車へ乗車する前に、見送りの方々へ簡単な挨拶を行います。

「本日は誠にありがとうございました」の一言だけでも構いません。

お見送りいただいたお礼を述べると良いでしょう。

家族葬の場合、出棺を見送る人は誰もいないと、全員火葬場へ向かうということもあります。

このような場合は、出棺の挨拶を省いて構いません。

出棺の際の服装は、葬儀告別式と同様喪服です。

ただし寒い冬場はコートなどを持参すると良いでしょう。

出棺に際して故人が生前に使っていた茶碗を割る風習があります。

一部地域では今も残っていますが、これは死霊に対する恐怖心から、もう家に戻ることはできないとのメッセージ、またはあの世で使用できるようにするためとも言われています。

子供が親よりも先に亡くなった場合、逆縁だから親は火葬場に行かない。

配偶者が亡くなった場合、再婚の意思がある女性は火葬場に行かないなどの風習が一部地域でありました。

これは悲しみの中にいる親や配偶者への配慮から生まれた風習ですが、悲しみの中にいる方を悲しみから逃れさせるのは誤った効果になるとグリーフワークの観点から精神医学的に証明されています。

強制することは誤りなので、家族の意思で行っていただければと思います。

出棺の際に霊柩車のクラクションを鳴らす風習も以前は一部地域でありましたが、近年では近隣への迷惑になる場合や家族葬で静かに送りたいというニーズからクラクションを鳴らす風習は大幅に減少しています。

元々は皇室の葬儀で行われた演奏に倣ったものという言い伝えや、合図として鐘の代わり、汽笛や空包の代わりという言い伝えもあります。

身寄りなしで終活をしたいと考えたとき、頭を悩ませるのが「誰に自分の希望を託せばいいのか」という問題です。

孤立しがちなおひとりさまにとっては、葬儀やお墓だけでなく、亡くなる前のサポートも懸念材料となりますし、費用について考えることも大事です。

身寄りのない人が終活する際に、知っておきたいことについて解説します。

身寄りなしの人が終活する際、とくに必要な視点が「誰に頼めるのか」「希望に伴って発生する費用はいくらか」ということです。

身寄りのない人が終活する際に必要なことを、順を追って解説します。

終活とは、突然倒れる、認知症になる、亡くなるなど、自分で自分の身の回りのことができなくなったときのために、希望を誰かに託しておくための活動です。

とくに身寄りのない人は、以下の場面で困難が生じると想定されます。

1.突然倒れたとき、手術で身元保証人になってくれる人がいない

2.要支援、要介護時に自宅で過ごすのが難しい

3.認知症になったら金銭管理や身の回りの整理が難しくなる

4.葬儀を行う人、お墓に納骨してくれる人がいない

5.遺産を相続する対象がいない

次に、それぞれのケースについて、託せる可能性のある人物を挙げていきます。

身元保証人の役割は、手術の立ち会いや入院に必要な日用品の準備、「もしも」のときの身柄引受人です。

できれば日ごろ顔を合わせている人に依頼するのが理想的です。

要支援・要介護認定を受け、介護保険が適用になれば、1割から3割の負担額で介護サービスが受けられます。

訪問介護やデイサービスの利用で、一人暮らしの不安が和らぎます。

成年後見契約とは、判断能力があるうちに自ら後見人を定め、金銭管理や身の回りの世話などサポートしてもらう内容を決めておける契約です。

身寄りがない場合には、司法書士など法律の専門家と契約するのが一般的です。

死後事務委任契約とは、葬儀やお墓のほか、役所への届出や自宅の売却など、死後に生じる諸手続きを第三者に委ねることができる契約です。

死後事務を引き受ける受任者には、誰でもなることができます。

信頼できる友人のほか、行政書士や司法書士、弁護士にも相談可能です。

死後事務委任契約についての詳細は、下記でご確認いただけます。

遺産を渡したい相手がいる場合は、遺言書を作成しておきます。

そのうえで、遺言書の内容がしっかり実行されるよう、葬儀、お墓の件と同様に信頼できる人と「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。

身寄りのない人は、終活にかかるお金が支払えなくなっても、他に頼れる相手がいません。

「どんなことを」「誰に」託すか想定した上で、支払い可能かどうかを把握しておきましょう。

もしも予算オーバーなら、他にお金のかからない方法を模索するしかありません。

入院時の身元保証人は、毎日のように見舞いに行く、日用品の差し入れをするなど、何かと負担がかかるものです。

病状が落ち着いたら、立替金の精算の他に、数万円程度の謝礼を渡すのがマナーです。

成年後見契約は、いざ認知症などになり、後見がスタートすると、月額で報酬が発生します。

弁護士など専門家に依頼する場合には月額3万円から5万円、知人など専門家以外であれば2万円から3万円程度が相場です。

死後事務委任契約を結んだ場合、依頼する手続きの範囲によって報酬が変わります。

専門家への依頼であれば、「葬儀の代行が10万円」「役所等への届出は1件1万円」など、細かい見積もりがもらえるでしょう。

総額は50万円以上になることも。生前に総費用を支払うわけではありませんが、執行費用のための死亡保険を新たにかけるなど、遺産の中から確実に報酬が支払われるよう工夫がなされます。

入院や介護の費用を把握するのは難しいですが、葬儀や墓については、ある程度の把握が可能です。

葬儀にかかる費用は、儀式や返礼品、食事、寺院へのお布施などを含めると、総額およそ180万円が相場です。

「○○家之墓」などと刻まれた、昔ながらの継承墓を求める際には、250万円程度が必要になります。

ただ、一般的な葬儀や墓は、身寄りのないおひとりさまの希望とはマッチしないことが多いでしょう。

身寄りがない人におすすめの葬儀や墓については、後ほど詳しくご案内します。

以上のように、身寄りなしの人が終活し、専門家等と契約を結ぶとなると、さまざまな費用が発生します。

自分だけが頼りのおひとりさまが、これから生きていくための費用とは他にまとまったお金を確保しなければならないということです。

身寄りなしの終活で、お金を確保することに不安を感じたら、以下の方法を試してみましょう。

地域包括支援センターとは、高齢者が最後まで住み慣れた地域で暮らすため、介護が発生する前からシニアの生活を包括的に支援するための施設です。

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員など、福祉のプロが配置されています。

健康なうちから「身寄りがないので、要介護になったときが不安」と相談しておくと、長く健康を保つためのアドバイスや、健康が損なわれたときまず何をすればよいか、介護保険で使えるサービスには何があるかなどを、具体的に教えてくれます。

身元保証、後見契約、死後事務委任といった委任に関することについては、社会福祉協議会が頼りになります。

身寄りなしで終活せざるを得ない人が増加するなか、おひとりさまの支援事業を展開する社会福祉協議会が増えているためです。

実際に委任サービスを受ける場合、無料というわけにはいきませんが、民間サービスを利用するより安価な可能性があります。

また、多くの社会福祉協議会が、相談自体は無料としています。

委任についての不安を、かけられる費用の範囲とともに相談すれば、解決の糸口を一緒に探してくれるでしょう。

葬儀や墓のためにまとまったお金を残さなければならないとなると、身寄りのない人の生活は、窮屈なものになってしまいます。

また、人がたくさん集まる葬儀や継承者が必要な墓は、おひとりさまの要望とマッチしない可能性が高いでしょう。

以下のような葬儀や墓の形を知っておきましょう。

そして、地元の葬儀社や散骨業者に相談し、見積もりを取り寄せておければ安心です。

【葬儀】

■直葬(ちょくそう)

葬儀を行わず、火葬だけで済ませる見送りの形です。

棺代、搬送車料代などを合計して、15万円程度が相場です。

■火葬式

直葬に、火葬前の簡単なお別れの儀式をプラスしたものが、火葬式です。

「直葬では味気ない」「最後は友人に集まってもらい、お別れをしたい」と考える人に。

20万円程度が相場で、僧侶を呼んで読経してもらうなら、他にお布施が必要です。

■献体

献体とは、以後の医学的研究や教育に役立たせるため、自らの死後、大学などに遺体を提供することです。

検体を行うと、遺体の搬送費や火葬費用を大学側が負担してくれます。

自分の体を医療発展のために役立ててほしいと強く希望する人は、検討してみましょう。

【墓】

■散骨

散骨とは、海や山に遺骨を撒くことです。

日本では、海への散骨が多く行われています。

散骨業者に骨壺を渡し、身内などの立ち会いがない状態で散骨してもらう「委託散骨」であれば、5万円程度が相場です。

■合祀墓

合祀墓とは、供養塔などと名前のついた大きな石塔の中に、たくさんの人の遺骨が納められている墓です。

個別のスペースを持たないため安価で、相場は5~30万円ほど。

継承者を立てる必要はなく、管理料は発生しません。

■0葬

火葬場から遺骨を持ち帰らないのが「0葬」です。

宗教学者の島田裕巳氏が提案しました。0葬であれば骨壺を用意する必要もありません。

ただ、日本の慣習として、遺骨は遺族が骨壺に納めて持ち帰るのが一般的なため、0葬を引き受けていない火葬場もたくさんあります。

0葬を希望する場合は、最寄りの火葬場に問い合わせてみましょう。

以上、身寄りなしの終活についてお伝えしました。

頼れる身内がいないぶん、勤務先、知人、入居する施設、そして地域包括支援センターや社会福祉協議会など、たくさんの人に助けられながら終活することになります。

終活を進めていくうちに、きっと「いざというとき、頼れる人」が増えることでしょう。

地域のつながりを実感しながら、身寄りのない人ならではのライフエンディングプランを完成させましょう。

この記事では広島県でこれから初七日法要を行う機会がある方向けに、現在実際に広島で行われている初七日法要の手順、流れやお布施相場について解説させていただきます。

賛否は別として初七日法要は、全国的に葬儀当日に行うことが多くなっています。

広島県でも当日行うことが多く、主に2つのパターンがあります。

一つ目は、葬儀出棺後、火葬場で収骨を終えると葬儀場もしくは自宅、寺院へ移動します。

そこで初七日の読経をしていただく方法です。

広島県内では割合として最も多い形になります。

二つ目は、葬儀告別式の進行中に初七日の読経も一緒にあげていただくという方法です。

他県ではこの方法が現在の主流である地域もありますが、広島では寺院による部分が大きいです。

最も負担がない方法であると同時に最も簡略化された形であるため、抵抗感を抱く方は寺院にも一般参列者にも一定数いらっしゃいます。

三つ目は、葬儀とは別に後日自宅で行う方法です。

後日自宅へお寺様にお越しいただき、読経をあげていただくというものです。

今でもこちらの形もよく行われています。

四つ目は、葬儀とは別に後日お寺で行う方法です。

遺骨を持って寺院を訪ねて、読経をお願いする形です。

事例としては少ないですが、当日納骨をお考えの方がこの方法を行うことがあります。

初七日法要へ参加する方は、初七日法要が葬儀当日行われるのか、後日行われるのかで違います。

葬儀当日に行われる場合は、葬儀に参列している親族がそのまま参加する形が多いです。

もともと「また集まるのは大変だから」という理由で初七日法要が葬儀当日に行われるようになった背景があります。

そのため、親族が参加する形が最も多いです。

一方、後日初七日法要を行う場合は、家族だけで行っています。

また改めて親族に集まっていただくということはしていない方が殆どです。

現在広島で行われている初七日法要で、準備するものは下記になります。

■準備するもの

・お布施(喪主のみ)

・礼服

・数珠

■広島では準備しないことが多いもの

準備されないケースが比較的多いものをご紹介させていただいています。

地域の風習、個人のお考えによって準備されている葬儀もあります。

・お斎(食事)

■広島で準備しなくていいもの

・香典

・供花、供物

・初七日御礼

お布施の相場はこちらになります。

| 浄土真宗 | その他の宗派 | お車料 |

| 10,000~30,000円 | 10,000~30,000円 | 5,000円 |

・お車料も忘れずにご用意しましょう。(葬儀の中で初七日を一緒に読経する場合は必要はありません。)

広島県に多い浄土真宗の場合、灰葬のお勤めというのが初七日の前にあります。

当日に初七日を行う場合、灰葬のお勤めも一緒に行われることが多いです。

灰葬のお勤めとは、姿形は無くなってしまった故人を偲び、ご生前にあらためて感謝する意味があります。

灰葬と初七日、二つ行われるので、お布施の相場は1万円〜3万円が目安になってくるのです。

葬儀当日に家族が初七日を希望するも、お寺様の考えによって難しい場合もあります。

それは本来七日目に行う読経だからです。

そのような場合でも、灰葬は当日に行われることが多いです。

ですから初七日は後日になったとしても、当日に灰葬のお勤めはあるかもしれないので確認しましょう。

最後に広島の初七日法要と異なる風習を持つ地域も多く、他県から訪れる親戚の方と意見が食い違いトラブルに発展することもあります。

正しい認識をつけていただくためにいくつかご紹介させていただきます。

他県では初七日で香典を用意され、それに対するお返しも用意される地域もあります。

食事でおもてなしをするのが当たり前の地域もあります。

他県では初七日法要という法事の認識が、広島では初七日法要という読経のみの認識である方が多いと感じます。

読経のみという認識の方と、香典を用意して読経して食事が当たり前という方が集った場合、難しくなることもあるのです。

広島県には浄土真宗の門徒が多く、浄土真宗のお寺も数多くあります。

葬儀当日に初七日法要を行うことが全国的に多くなっていることは、広島のお寺も把握しています。

本当は初七日の日に法要を行いたいはずですが、家族のために譲歩してくださっています。

葬儀当日、火葬終了後に初七日を行ってくださるだけでも、かなりの譲歩です。

葬儀の最中に初七日を行ってくださいというのは、「まだ姿、形もあるのに姿、形が無くなった後の読経を求めるの?」とお寺としては違和感を感じておかしくないことを実は言ってしまっているわけです。

もちろん家族はそのような意味があるのを知らずに口にしていること、悪気がないのもお寺様は知っています。

憤慨する内容でも家族、親族の都合や世間の事情を考慮して行ってくださっているため、初七日が当日に行われるようになった背景があります。

心中お察しするとお寺も心苦しいものなのです。

「初七日を葬儀当日に行うのは譲歩するけれども、せめて火葬が終わってからにしましょう?」というのが広島の多くのお寺の本音だと思われます。

他県では当たり前に葬儀中に行われているのかもしれません。

葬儀の簡素化がどこまで進むのか、地域によるスピード差があると言えるでしょう。

お亡くなりになられた日を1日目として、7日目に行われる最初の法要を初七日と言いますが、それを本来の主旨とは違う葬儀当日に行っているわけです。

これは寺院側が家族の事情、世間の事情を勘案して妥協して下さって行われていることが殆どです。

事情を汲んで行っていただいていることを知れば、感謝の気持ちも生まれます。

当日に初七日のお勤めをやってもらって当然という認識にはならないでしょう。

感謝の気持ちで接していただければと思います。

本来、初七日法要がどのように行われていたのか、当日に行われるようになった背景を下記の記事で執筆してますので、興味のある方はご覧ください。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。