ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

仕事にも慣れ、社会人としての生活が安定してくる30代。人生の伴侶を見つけ、子どもを授かる人もいれば、一人の人生を大切に暮らす人もいるでしょう。

30代のライフスタイルはさまざまですが、終活でやるべきことには、それほど違いがありません。

30代の終活で必要なことについて、必須項目順に8つのステップで解説します。

「亡くなることが想定できない若く元気な人こそ、終活が必要」と言ったら驚くでしょうか。

30代は体力気力ともに充実し、人生を楽しめる世代です。

その分、想定していない突然の事故や入院といったトラブルが起こると、対処しきれず慌ててしまう人が多いと思われます。

終活は、人生の終わりに向けて行う活動ではありますが、決してシニアだけのものではありません。

若い人こそ、思いがけない「もしも」の事態に備えておくことが必要なのです。

終活で「もしも」に備えておければ、さらに思いきり人生を楽しむことができるでしょう。

また、終活では、多かれ少なかれ自分の人生を振り返ります。

自分の来し方に思いを馳せる時間があれば、今後どう生きていきたいかがより鮮明になります。

より充実した人生を送るためにも、終活は必要です。

30代の終活は、「もしも明日、事故にあったら」をシミュレーションすることから始めましょう。

出勤途中、交通事故に遭い、意識を失います。

何日か経っても目を覚ましません。さて、何に困ると思いますか?

意識不明となってしまった場合は、救急隊や病院、事故に立ち会った警察などが本人の持ち物から保険証や免許証などを見つけ出し、家族の連絡先を照会することになります。

身内には、何らかの形で連絡がいくと考えて構わないでしょう。

ただ、交際している人や籍を入れず同棲している人には連絡がつきにくいかもしれません。

上司や取引先への連絡は、誰がしてくれるでしょうか。

連絡先が自分にしかわからなければ、数日、連絡が途絶えてしまいます。

スマホに届くメールに家族が応答しようとしても、パスコードが分からないとスマホを開けません。

電気やガス、水道などの支払いは口座引き落としにしているでしょうか。

もし一人暮らしで、請求書をもとに支払うことにしている場合、長く入院すれば支払いが滞り、ライフラインがストップしてしまいます。

家族に毎月生活費を渡し、通帳やカード自体は自分で管理しているという人はいませんか。

意識不明の状態が長引けば、家族の生活に支障が出てきてしまいます。

医療保険で賄おうとしても、家族が保険証書のありかや、保険に入っていること自体を把握していないというのはよくあるケースです。

いざというときに子どもの預け先や利用できる介護サービスを調べておかないと、あなたが倒れたら家族が路頭に迷うことになるかもしれません。

あなたが一人暮らしで、身の回りの人がペットの存在を知らなければ、何日もお世話がなされないかもしれません。

家族がいれば家のことは何とか回るかもしれませんが、お世話が必要な家族がいるときは心配です。

おひとりさまであれば家族の世話を心配する必要はありませんが、必要な手続きや連絡をする人がいないという悩みが立ちはだかります。

次の8つのステップで、30代でもいざというときの備えをしておきましょう。

エンディングノートとは、介護や医療、葬儀、お墓、相続などの希望を記すためのノートです。

もしもの時の心配事を一冊にまとめておくことができて便利です。

まずは、エンディングノートを手に入れましょう。

エンディングノートは、たくさんの種類が市販されています。

それぞれ内容に特徴があり、可能であれば書店などで手に取って比較してみるのがおすすめです。

若い人向けにおすすめのエンディングノートについては、以下の記事でもご案内しています。参考にしてください。

仕事先、身内、恋人、友人など、自分の身に何かあったときに連絡してほしい人を対象に、連絡先リストを作ります。

なかでも緊急の連絡先は、続柄と電話番号のメモを財布に入れておくと、出先の事故でも速やかな連絡につながります。

ペットの世話、家族の世話、各種料金の支払いなど、緊急時にやってほしいことをリストアップし、「誰に」「どのように」依頼するかをエンディングノートへ書きましょう。

クレジットカード情報、銀行口座情報、保険情報などをまとめ、財産の目録を作成します。

これで、入院費用の支払いや保険の請求を家族などに任せやすくなります。

また、もし亡くなってしまったときには、相続のために使えます。

デジタル終活とは、PCやスマホの中身、SNSや各種サービスの利用状況を洗い出し、整理することです。

デジタルネイティブである30代のスマホの中には、これまでの人生の全てともいえる情報が詰まっているのではないでしょうか。

不要なデータを削除して、ダイエットしましょう。

また、オンラインサービスで使用しているアカウントについても、すでに使わないものは退会、解約し、個人情報の漏洩を防ぎます。

今後も継続して利用するサービスのアカウントやパスワードは、エンディングノートに書き写していきましょう。

最後に、スマホやPCのパスコードを書き記すのも大事です。

いざというときに、家族がアクセスできるようにしておきます。

もしかして、あなたの意識が戻らないままになってしまったときのために、終末期医療についての希望を考え、エンディングノートに記しておきます。

延命治療を望むか、脳死状態になったときに臓器を提供するかなど、エンディングノートの項目に従って、一つ一つ考えてみましょう。

「まだ考えられない」という人は、無理をして書かなくても構いません。

亡くなってしまったときのために、葬儀や墓についての希望があれば、エンディングノートに記しておきます。

葬儀の希望としては、遺影をどの写真にするか、どんな花を飾ってもらいたいか、葬儀の宗派はどうするか、友人らも参列してもらう一般葬にするか、それとも親族だけの家族葬にするかなどが考えられます。

お墓の希望としては、先祖代々のお墓に入るか、それとも自分だけ、あるいは夫婦のお墓を新たに作りたいか、お墓は作らず散骨にするか、などが考えられます。

いずれにせよ、葬儀やお墓についてはまだまだイメージがわかない世代なので、エンディングノートにある項目を見て、興味のあるものがあれば書いておくといった対応で構いません。

このステップ8が一番重要です。

自分にもしものことがあったとき、さまざまな手配をすることになる身内に、エンディングノートの置き場所を教えておきましょう。

ノートを実際に預けてしまうと、後で情報が変わったときに更新できません。

「ここに置いてあるから、いざというときに見て」と場所を提示したら、あとは置き場所を変えないことが大事です。

ステップ通りにエンディングノートを書き進めてきて、どんなことが思い浮かんだでしょうか。

連絡先を整理して「久しぶりに、この友人と会いたい」と感じたり、スマホ内の写真を整理していて「この場所に、また行きたいな」と思ったかもしれません。

また、財産目録を作っていて「この貯金額や保険の入り方で、今後もやっていけるのだろうか」と不安を覚えた人もいるでしょう。

終活中に感じたこと、考えたことを大事にできれば、より納得のいく人生があなたを待っていることでしょう。

悔いなく未来を歩むために、今日からぜひ、終活を始めてみてください。

広島市東区にある市営火葬場、広島市永安館をご紹介させていただきます。

広島市永安館は、昭和37年に建てられた火葬場で、通称「高天原(たかまがはら)」とも言われています。

平成7年に改装されましたが、年数も経過しているため、現在主流の喪家ごとに専用の待合個室が用意されているタイプではなく、待合ロビー、待合和室を喪家同士が共用する形で運営されています。

火葬炉が14基(人体12基、動物など2基)、広島市内で一番火葬炉の多い火葬場で、待合ロビー、待合和室も相応に広々としています。

火葬場へ訪れる方それぞれがルールを守ることで円滑に運営されています。

訪れる際は葬儀社に気をつける点などを伺っておきましょう。

・住所 広島市東区矢賀町官有無番地

・TEL 082-289-1698

・開場時間 午前9時30分〜午後4時

・定休日 1月1日、1月2日、秋分の日

・駐車場 乗用車70台 バス7台

・火葬炉14基、告別ロビー、収骨室2室、待合ロビー(160名利用可)、待合和室(140名利用可)

●交通のご案内

広島駅新幹線口から車で9分、広島県道264号中山尾長線(通称大内越通り)沿いにあります。

・タクシーの場合

JR山陽本線 広島駅新幹線口から9分

JR芸備線 矢賀駅から6分

・自家用車の場合

広島高速1号線 間所ICから7分

山陽自動車道 広島ICから22分

| 広島市在住の方 | 12歳以上 | 8,200円 |

| それ以外の方 | 12歳以上 | 59,000円 |

| 広島市在住の方 | 12歳未満 | 5,900円 |

| それ以外の方 | 12歳未満 | 42,000円 |

| 小動物 | 500g以下 | 4,480円 |

| 小動物 | 500g以上 | 9,000円 |

■注意事項

・待合ロビー、待合和室は共用スペースになります。他の喪家様にご迷惑がかからないように静かに過ごしましょう。

・待合ロビーでは、以下の軽食が販売されています

チャーハン、焼きそば、焼きおにぎり、たこ焼き、ホットケーキ、ソフトクリーム、コーヒー、紅茶、各種ジュース

■棺に入れてはいけないもの

下記のものは火葬の妨げになることや、環境を悪化させる原因になりますので、棺の中に入れないようにご注意ください。

・ドライアイス

・びん詰、缶詰、ガラス製品、プラスチック製品、ポリエチレン製品、布団、毛布など燃えにくいもの

・大量の果物、おにぎりなどの食品類

度を過ぎる量を収めると火葬時間が長くなるほか、お骨に溶けたものが付着して収骨に手間取るなどの可能性があります。

※ペースメーカーが体内にある場合は、事前に火葬場職員へお知らせください。

永安館で火葬葬儀受付相談 TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

永安館にて火葬をご検討中の方で、葬儀についてお困りごとやお悩みごとがありましたら、いつでもご相談ください。

※ペットの火葬については、TEL 082-289-1698(朝9時30分〜16時まで)へお電話をお願い致します。

葬儀一式65,000円(税込71,500円)

・ご搬送 ご逝去場所〜霊安室へお預かり安置

・ご搬送 霊安室〜火葬場

・搬送シーツ

・棺(布団など一式)

・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

■火葬料8,200円

(広島市民8,200円 広島市民以外の方59,000円)

■総合計79,700円

■プランの流れ

お迎え〜霊安室へ搬送。(霊安室でのご対面は出来ません。)

翌日、火葬予約時間に合わせて永安館火葬場にお越しいただき、火葬前に故人と短時間のお別れを行います。

その後、火葬の流れとなります。

■対応地域

広島市全域及び府中町、海田町、坂町、熊野町。

■オプションになるもの

・花束 5,500円(税込)

・仏衣 11,000円(税込)

・遺影写真 19,800円(税込)

・お寺様による炉前読経をいただくこともできます。

その場合、プラン料金88,000円(税込)お布施35,000円になります。

一般的な葬儀は考えていないが、火葬予約時間までの間、自宅以外の場所で故人と一緒に過ごせる場所が欲しい。

このような方には火葬式(付き添い安置)プランがおすすめです。

広島市中区の城南通り十日市会場で、火葬当日までの間、故人様と一緒に過ごすことができるプランです。

・広島市中区十日市町2-1-27 駐車場15台

・宿泊可、浴室付き、24時間出入り自由。

・新サッカースタジアムから500m、各方面からアクセスしやすい場所です。

葬儀一式150,000円(税込165,000円)

・ご搬送 ご逝去場所〜十日市会場へご安置

・ご搬送 十日市会場〜永安館火葬場

・搬送シーツ

・棺(布団など一式)

・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

・お別れ花

・仏衣

・枕飾り

・後飾り

・控室使用料(寝具2組サービス)

■火葬料8,200円

(広島市民8,200円 広島市民以外の方59,000円)

■総合計173,200円

■プランの流れ

お迎え〜十日市会場へ搬送。(24時間いつでもご安置できます。)

火葬当日までの間、ご家族の皆様でご自由にお過ごしいただけます。

ご出棺前に最後のお別れを行い、永安館火葬場へ向けて出発いたします。

広島市では、葬儀も火葬も同じ場所で行うことができる方法もございます。

広島市永安館ではありませんが、安佐南区西風新都にある広島市西風館では、火葬も葬儀も同じ場所で行うことができます。

霊柩車やマイクロバスが必要ありませんので、費用負担が軽減されますし、全てを同じ場所で行えるため、ご親族皆様の移動負担も軽減されます。

葬儀一式225,000円(税込247,500円)

・ご搬送 ご逝去場所〜霊安室へお預かり安置

・ご搬送 霊安室〜火葬場

・搬送シーツ

・棺(布団など一式)

・骨壷(骨箱、風呂敷など一式)

・ドライアイス

・死亡届手続き代行

・遺影写真

・祭壇

・枕飾り

・後飾り

・仏衣

・司会進行

■火葬料8,200円

(広島市民8,200円 広島市民以外の方59,000円)

■式場使用料63,600円

■総合計319,300円

プランの詳細は、下記からご覧いただけます。

日蓮宗は、鎌倉時代に日蓮が開いた日本仏教の一宗派です。

開祖の名前が宗派の名称になるくらい、日蓮の圧倒的なカリスマ性はいつの時代も人々を惹きつけて止みません。

信奉者が多く、さまざまな宗派に分派しているのも日蓮宗の特徴です。

この記事では、日蓮宗がどのような宗派なのか、日蓮の生涯、日蓮宗が大切にしている『法華経』、さらには日蓮宗の葬儀の流れや、仏事マナーや作法について、分かりやすく解説いたします。

日蓮宗は、鎌倉時代の僧侶・日蓮によって開いた宗派です。

『法華経』をよりどころにし、「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えることで知られています。

日蓮宗の総本山寺院は身延山久遠寺(山梨県)です。

佐渡の流罪が解かれた日蓮(1274年。当時52歳)が、弟子や信徒の教会育成のため、さらには国土安穏を祈念するために草庵を構えたのが始まりです。

日蓮宗のその他の代表的な寺院は以下の通りです。

・池上本門寺(東京都大田区) 宗派の事務機関にあたる宗務院がある

・誕生寺(千葉県鴨川市) 日蓮誕生の地

・清澄寺(千葉県鴨川市) 日蓮が得度出家し、宗派を開いた場所

こうした大寺院以外にも、日本全国に約5300もの日蓮宗寺院があります。

日蓮宗の本尊は「久遠実成の釈迦如来」です。

釈迦如来とは、仏教を開いた実在の人物であるゴータマ・シッダールダを神格化した存在ですが、法華経の中では、過去・現在・未来の永遠に渡って衆生を救う仏さまとして釈迦如来が語られており、これを「久遠実成の釈迦如来」と呼んでいます。

『法華経』とは、紀元前後にインドで生まれた経典で、これまでに成立した経典の集大成であることから「諸経の王」とも呼ばれています。

特に、中国や日本をはじめとする東アジアで広まった大乗仏教の思想の基盤となり、日本仏教の礎を築いた天台宗の最澄も『法華経』を大切にしました。

天台宗はもともとは「天台法華宗」と呼ばれていたほどで、天台宗僧侶として比叡山で修行を積んだ若き日の日蓮も、法華経の教えを学び、その神髄に触れたのです。

法華経についてはのちほど詳しく解説いたします。

日蓮宗を開いたのは、その名の通り日蓮(1222-1282)です。

疫病、飢饉、武家の台頭など、社会不安が増大し、末法の世の到来を信じて不安におののく人々に対し、「法華経に帰依すべし」という力強い布教で多くの信者を集めました。

その激しい布教活動は、権力や既存の体制から激しい弾圧を受けたものの、それにもめげずに布教にまい進する日蓮の姿が熱狂的な信者を集め、いまでも多くのファンを持つ、日本仏教界屈指の高僧です。

日蓮宗は分派が多いのが特徴です。分かりやすい教義(法華経)、分かりやすい実践(南無妙法蓮華経のお題目)、そして信者全員が法華経の教えを広めること(菩薩行)を是としているため、活発な布教活動が行われます。

その布教の激しさのため、宗派内でも考え方や教えにズレが生じ、そこからさまざまな流派に分かれていったという歴史的経緯があります。

たとえば昨今よく耳にする創価学会、霊友会、立正佼成会なども、日蓮宗が分派してできあがった新宗教です。

『法華経』とは、正式名称を『妙法蓮華経』と呼び、紀元前後、つまりお釈迦様が亡くなって約500年経ったあとのインドで成立した経典です。

当時の仏教は小乗仏教(出家者が救われる教え。南アジアや東南アジアに広まる)と、大乗仏教(すべての人が救われる教え。東アジア、中国や日本に広まる)とに、大きく潮流が分かれていましたが、『法華経』は大乗仏教の集大成的な経典と位置づけられています。

天台宗が「天台法華宗」と呼ばれるほどに最澄は『法華経』の思想を大切にしていました。

その天台宗の総本山である比叡山から、鎌倉新仏教の始祖たちがそれぞれの宗派を立ち上げていったことは、日本仏教史の中でも、とても重要なことです。

『法華経』の重要性を標榜する天台宗や日蓮宗はもちろんのこと、それ以外のあらゆる宗派(浄土宗の法然、浄土真宗の親鸞、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元など)も、この『法華経』から多大な影響を受けていると言っても過言ではありません。

『法華経』は全28章で構成されており、前半の14章(迹門)では、お釈迦さまの教えをさまざまなたとえ話を通して語られ、後半の14章(本門)では、お釈迦様が過去、現在、未来を永久に生き続ける「久遠実成の本仏」であることが語られます。

また『法華経』の特徴として、信者や読者が理解しやすくするために、たとえ話の多用やドラマティックな演出、物語性の強さなどが特徴として挙げられます。

法華経の教えを要約すると、次の3つにまとめることができます。

・久遠本仏 お釈迦様は永遠の命を生きて、私たちに法を教え、救って下さる。

・一乗妙法 小乗も大乗も、出家者も在家者も含めてすべての人の救済を説く。

・菩薩行道 法華経の教えを広めることが、仏さまになるための道である。

日本仏教史の中でも、日蓮の存在感とカリスマ性は際立っています。

鎌倉時代初期、千葉県の漁村に生まれた日蓮ですが、幼いころから聡明で、12歳で清澄寺(当時は天台宗)で出家をして、21歳で比叡山延暦寺に登ります。

当時の比叡山は日本仏教の総合大学のような位置づけで、日本全国から学僧や修行僧が集まる場所でした。

日蓮は比叡山の他にも、鎌倉、奈良、京都、高野山など、さまざまな場所を巡って修行を重ねるうちに、法華経こそ最も衆生を救うことができる教えであることを確信します。

1253年、清澄寺で「南無妙法蓮華経」を唱え、立教開宗を宣言します。

しかしこれまでに聞いたことのない新しい教えに対して、多くの人は拒絶反応を起こし、日蓮は数々の迫害や弾圧に合います。

しかし、そうした風当りにもめげずに日蓮は布教活動を続けます。

当時の都であった鎌倉では辻説法(街頭に立って行きかう人々に演説を行う)をして、法華経の教えを重視しない他の宗派を痛烈に批判します。

浄土教を信じる者は無間地獄に落ち(念仏無間)、禅をするものには天魔がとりつき(禅天魔)、真言密教はこの国を滅ぼし(真言亡国)、真言律宗の福祉事業は国賊に他ならない(律国賊)と痛罵して、『法華経』の優位性を説きました。

1268年には『立正安国論』を時の執権北条時宗に奏上します。

一笑に付されるものの、その後、日蓮の予言通りに元が日本に攻め入ってきたこともあり(元寇)、日蓮を信奉する人が徐々に増えていきます。

最終的に日蓮は、身延山に久遠寺を建て、62歳で息を引き取ります。

その後は六大弟子が日蓮の意志を引き継ぎ、さまざまな分派を経て、その教えや存在感は現代にまで受け継がれています。

なお、1922年に大正天皇より「立正大師」の諡号が授けられています。

日蓮宗の葬儀や仏事は、どのように行われるのでしょうか。

日蓮宗の葬儀は故人を「霊山浄土」に送り出すために行われます。

日蓮宗には『法華経』を信じ、「南無妙法蓮華経」の題目を受持する者は、必ず霊山浄土に往詣(おうけい)できるとの教えがあります。

ちなみに霊山浄土とは、『法華経』の中でお釈迦様が教えを説いている霊鷲山(インドにある実在の山)にちなみ、未来永劫にわたってお釈迦様が説法を続けている浄土のことです。

●読経と唱題

日蓮宗の葬儀では、法華経の読経と、唱題(「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えること)を中心に式典を進めていきます。

法華経は全部で28の章で構成されていますが、その中でも中心的な章段となる「方便品第二」と「如来寿量品第十六」がよく読まれます。

●授戒と引導

他の宗派と同様、葬儀式の中で授戒と引導の儀式が行われます。

僧侶は故人に、仏弟子として守るべき「戒」を、仏弟子としての名前である「戒名」を授けます。そして引導の儀式を執り行い、故人を仏の世界に送り出します。

●焼香

日蓮宗の焼香は3回です。これは、仏・法・僧それぞれにお香を供えるためです。お線香を立てる時も3本立てます。

次に、日蓮宗の仏壇仏具について解説いたします。

●本尊

日蓮宗の本尊は久遠実成の釈迦如来ですが、お仏壇には「法華曼荼羅」と呼ばれる掛け軸が掛けられます。

この中には『法華経』の中で語られるさまざまな仏さまや神々の名前が筆で書かれています。

そして向かって右に鬼子母神さま、向かって左に大黒天さまの掛け軸を掛けます。

●仏壇

日蓮宗の場合、紫檀や黒檀などの銘木を用いた「唐木仏壇」が多く見られます。

最近では、モダンな住宅にマッチした「家具調仏壇」も人気です。

●位牌

日蓮宗では戒名のことを「法号」と呼びます。

冠字には「妙法」の2字が、その下に、院号・道号・法号・位号が連なります。

(男性)妙法 ◇◇院 ◆◆ △△ 居士

(女性)妙法 ◇◇院 ◆◆ △△ 大姉

また、男性の場合は法号が「日△」、女性の場合は「妙△」となることもあります。

(男性)妙法 ◇◇院 ◆◆ 日△ 居士

(女性)妙法 ◇◇院 ◆◆ 妙△ 大姉

●数珠

日蓮宗の正式な数珠は、主玉108個を連ねた二重タイプです。2つある親玉から、房が2本出ている方と3本出ている方があるのが特徴です。

ただし、一般在家の人であればどの宗派でも使える略式の片手数珠でも構いません。

日蓮宗の教えや葬儀の内容について解説いたしました。

いざお葬式に臨む時も、宗派の教えや意味を知っておくことで、より深く亡き人と向き合うことができ、納得いくお葬式のためにも大切なこととなるでしょう。

日蓮宗の葬儀で分からないことや不安なことがある方は、まずは広島自宅葬儀社にご相談下さい。

どんなささいなことでも構いません。お客様の声に耳を傾け、親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。

葬儀のとき身につけるのが許されるアクセサリーは、結婚指輪と一連のパールのみとされています。

「では、腕時計は許されないのだろうか?」と悩む人もいることでしょう。

結論としては、実用的な時計であれば葬儀で身につけても問題ありません。

葬儀で身につけても構わない時計と、時計をつけるときのマナーについて解説します。

「冠婚葬祭の場では、腕時計をつけるのはあまりよくない」という話を耳にしたことがある人もいるでしょう。

その理由は、大事な儀式の最中に時間を気にすることが、マナー違反に当たるためです。

また、時計を実用的なものではなく腕につけるアクセサリーとして考えたときには、「儀式に必要ない、よけいなもの」と言わざるを得ないためです。

よって、腕時計を必要としないのであれば、つけないほうが無難です。

しかし、「帰りの電車の時間を気にしなければならない」など、儀式の最中に時間を確認する必要がある人は、腕時計をつけても何ら差し支えありません。

避けたいのは、スマホを時計代わりにして、儀式中に何度も時間を確認することです。

スマホの明かりが他の参列者から見えてしまい、印象が良くありません。

スマホを時計代わりにするくらいなら、腕時計をつけてそれを確認した方が、マナー違反に当たりません。

葬儀でつける腕時計を選ぶときに気をつけたいのが、実用的なデザインであることです。以下に気をつけて腕時計を選びましょう。

■ベルトは黒や茶系など落ち着いた色味の皮革タイプか、光沢を抑えたシルバー

ベルト部分はシンプルで地味めのデザインがいいでしょう。カラフルなもの、光沢のありすぎるものは避けます。

■文字盤はシンプルで分厚くないもの

文字盤については、丸や四角といったごく一般的な形であれば問題ありません。なるべく装飾がないシンプルなものを選びましょう。

■デジタルよりもアナログが好ましい

時間がデジタル表示になっているものより、昔ながらのアナログ時計が好印象です。

■ゴツめのデザイン

スポーツウォッチなどの分厚いデザインは、喪服に合わず悪目立ちしてしまいます。

■遊び心のあるデザイン

ユニークな形状のものも、喪服には合いませんし、儀式にふさわしくありません。アクセサリーと見なされてしまいます。

■多機能ウォッチ

文字盤が賑やかなため、あまりふさわしくありません。

■ビジューやジュエリーのついたデザイン

アクセサリーとしての意味合いが強いため、儀式ではつけないようにしましょう。

■ベルト部分が華奢なブレスレットウォッチ

これもアクセサリーの要素が強いデザインです。

最近では、スマホが時計の役割を持つこともあり、腕時計を複数持っているという人も少ないことでしょう。

手持ちの中にOKな腕時計がない場合、わざわざ葬儀のために時計を新調する必要はありません。

次のような工夫で、なるべくマナー違反にならないよう気を配りましょう。

一緒に葬儀へ参列する予定のきょうだいや両親などに、シンプルな時計を持っていないか尋ねてみましょう。

事前に貸し借りするのではなく、葬儀式場へ持ってきてもらうのであれば、お互いにあまり負担はありません。

葬儀の受付を済ませたら、腕時計を外して鞄やジャケットの内ポケットにしまっておきます。

葬儀が終了してから、また腕時計をつけます。

儀式中だけでも腕時計を外しておけば、焼香中などに腕時計が人目につく心配はありません。

どうしても儀式中に時間を確認する必要があるなら、なるべく後ろの席に座り、極力他の人の目につかないようにしましょう。

中座しなければならない可能性があるなら、なおさらです。

実用的な腕時計をつけていても、つけ方が正しくなければ、マナーが完璧とはいえません。

以下に気をつけましょう。

腕時計は、利き腕と反対側の腕につけます。

文字を書くなど、利き腕を使って何かを行うときに腕時計が邪魔になるのを防ぐためです。

手首の小指側に、骨が出っ張った部分があります。

この出っ張りのすぐ上に、画像のように腕時計をつけましょう。

この位置であれば、ジャケットを羽織ったとき、時計が半分程度隠れます。

そして時間を確認するため腕を上げれば、袖をたくし上げなくても時計が見えます。

ベルトを締めるときは、緩すぎずきつすぎず、手首とベルトの間に指が一本入る程度のゆとりを持たせます。

腕を動かしたときベルトが上下にずれてしまうのは、緩すぎるサインです。

ベルトの跡が手首についてしまうのは、きつすぎるサインです。

長く、腕時計の文字盤を「男性は手首の外側、女性は内側につける」というのがマナーとされてきました。

しかし近年では、どちらでもよいとされています。

一般的には外側につける人が多いですが、「文字盤が派手なのが気になる」などマナー面で配慮したい場合は、内側に向けても良いでしょう。

ただし、女性が着物を着用する場合は、文字盤を手首の内側につけます。

これは、手首の外側につけてしまうと、文字盤を見るときに脇が開き、身八ツ口(着物の脇に空いている隙間)から下着が見えてしまうためです。

実用的な腕時計をつけているからといって、儀式中に何度も腕時計をのぞき込んでは、やはりマナー違反になってしまいます。

極力、腕時計を見なくても済むよう、心がけましょう。

仏式葬儀の場合、会葬者の人数にもよりますが、儀式の時間は40分から1時間程度です。

神葬祭(神式)やキリスト教式は30分から40分程度と、仏式より短い傾向があります。

帰りの電車の時間が気になる人は、この時間の目安を覚えておくと良いでしょう。

儀式が始まる前に、葬儀社へ時間の目安を尋ねておければ、より確実です。

なお、儀式が始まって、だいたい20分後くらいから焼香や献花が始まります。

焼香や献花の最中は会場に動きが生まれるため、時計を確認してもさほど目立ちません。

なるべく腕時計を見ないよう意識しながら、故人を悼み、儀式に敬意を表す心を大事に参列しましょう。

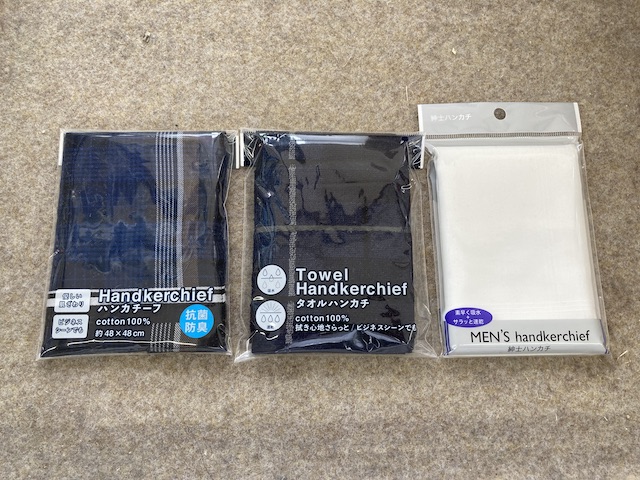

お葬式の場にふさわしいハンカチは白色や黒色のハンカチと言われていますが、今お手元にない方は、どこで買えばいいのだろう?

そんなお悩みを持たれるかもしれません。

この記事では、これからお葬式用のハンカチをお買い求めになる方へ向けて、どこのお店にどんなハンカチが販売されているかをご紹介させていただきます。

実際に自分の足で各店舗を回ると膨大な時間がかかります。

こちらをご覧いただいて、ある程度の目星を付けてから店舗へ行くと時間短縮に繋がりますし、時間がなくて今すぐ用意したいという方のお悩みも、すぐに解決できる内容となっています。

まず結論から言えば、お葬式用のハンカチを購入するならセブンイレブンがおすすめです。

おすすめする理由がいくつかあります。

フォーマル用のハンカチが置いてある店舗は限られ、どこのお店でも置いてあるわけではありません。

セブンイレブンは、フォーマル用のハンカチを置いています。

店舗は全国に20000店舗以上ありますので、きっとあなたの今いる場所の近くにもあるでしょう。

家の近く、会社の近く、学校の近く、どこにいても解決できるので利便性が高いと言えます。

セブンイレブンは24時間営業なので、営業時間を気にすることなく購入できるのも良い点です。

仕事帰りに寄るなど、夜間に購入することができるのは大変便利です。

礼装用のハンカチは400円〜1000円が主流です。

セブンイレブンのハンカチは400円〜500円で購入できますので、金額も他店舗と変わらず、お手頃な値段です。

紳士服の青山、はるやまなどのハンカチと比べても品質の差は、ほとんどありません。

品質に差がないのであれば、近くて、いつでも購入可能で、値段が手頃なセブンイレブンが

一番おすすめです。

とはいえ、他の店舗はどうなんだろうと知りたい方もいらっしゃるはずですから、下記からはどの店舗にどんなハンカチが置いてあるのかをご紹介させていただきます。

| 店名 | 価格 | 種類 | 普段 | フォーマル |

| セブンイレブン | 400〜500 | 3種類 | ○ | ○ |

| ローソン | 500 | 5種類 | ○ | × |

| ファミリーマート | 500 | 7種類 | ○ | × |

| しまむら | 400〜500 | 20種類 | ○ | ○ |

| GU | 990(4枚) | 1種類 | ○ | × |

| ユニクロ | 取り扱い無 | |||

| イオンモール | 500〜2,000 | 50種類 | ○ | ○ |

| ゆめタウン | 400〜2,000 | 100種類 | ○ | ○ |

| ドン・キホーテ | 100〜500 | 7種類 | ○ | × |

| 無印良品 | 300〜400 | 20種類 | ○ | ○ |

| 青山 | 500〜800 | 2種類 | × | ○ |

| はるやま | 500〜650 | 9種類 | ○ | ○ |

| AOKI | 1,000 | 2種類 | × | ○ |

| ダイソー | 100 | 10種類 | ○ | × |

| Can Do | 100 | 10種類 | ○ | × |

| ウォンツ | 100〜300 | 7種類 | ○ | × |

| コーナン | 取り扱い無 | |||

| ダイキ | 取り扱い無 | |||

| ジュンテンドー | 100 | 6種類 | ○ | × |

ここからは店舗ごとに詳しくご紹介させていただきます。

・価格 ¥500

・種類 5種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 24時間営業

・店舗数 全国14000店以上

普段用ハンカチはありますが、フォーマル用はありません。フォーマル用にこだわるならおすすめはできません。

・価格 ¥500

・種類 7種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 24時間

・店舗数 全国16000店以上

こちらも普段用のみ取り扱いで、フォーマルはありません。

・価格 ¥400〜¥500

・種類 20種類以上

・普段用 ○

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜20時

・全国1400店以上

手頃な価格でフォーマルハンカチを購入できるので、しまむらもお近くにあればおすすめです。バッグや袱紗など、ハンカチ以外の礼装品も揃えられるので便利です。

・価格 ¥990(4枚セット)

・種類 1種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 10時〜21時

・全国330店以上

ハンカチは4枚セットの1種類のみ。フォーマルではなく普段使いの商品なので、お葬式用のハンカチを探している方にはおすすめできません。

・価格 ¥500〜¥2,000

・種類 50種類以上

・普段用 ○

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜21時

・全国370店以上

豊富な品揃えでフォーマル用ハンカチもあります。時間があるならイオンモールで購入も良いでしょう。

・価格 ¥400〜¥2,000

・種類 100種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜21時

・中国地方を中心に60店以上

100種類以上のハンカチがあり、フォーマル用ハンカチもあります。

普段用、お葬式用と用途を分けてお気に入りを探すこともできます。

こちらもおすすめです。

・価格 ¥100〜¥500

・種類 7種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 9時〜27時

・全国700店以上

価格が安いのが魅力ですが、残念ながらフォーマルで使えそうなハンカチはありません。

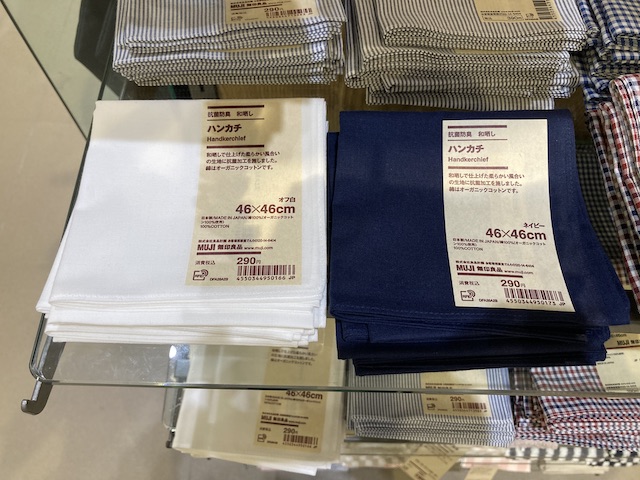

・価格 ¥300〜¥400

・種類 20種類以上

・普段用 ○

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜21時

・全国450店以上

低価格で質の良い、シンプルなデザインのハンカチが揃っています。

フォーマル用もありますので、こちらでお買い求めも良いでしょう。

・価格 ¥500〜¥800

・種類 2種類

・普段用 ×

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時30分〜20時30分

・全国700店以上

紳士服専門店ということで、フォーマル用ハンカチのみ取り扱っています。

専門店の商品なので、お葬式用のハンカチとして間違いはありません。

・価格 ¥550〜¥650

・種類 9種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜19時

・全国400店以上

紳士服専門店ですが、普段用、フォーマル用、それぞれのハンカチが用意されています。

専門店なので品質への心配は無用です。

・価格 ¥1000

・種類 2種類

・普段用 ×

・フォーマル用 ○

・営業時間 10時〜20時

・全国500店以上

フォーマル用のハンカチはありますが、価格が1,000円。

他店に比べて高いと言わざるを得ません。

品質に差もないことから他店舗で購入をおすすめします。

・価格 ¥100

・種類 10種類以上

・普段用 ○

・フォーマル用

・営業時間 9時〜20時

・全国3700店以上

100円と圧倒的に安いのは魅力ですが、残念ながらフォーマル用のハンカチは取り扱っていません。

フォーマルに相応しいハンカチにこだわる場合は、おすすめできません。

しかし汗拭き用など、その他の目的でもう一つ持っておくということであれば良いでしょう。

・価格 ¥100

・種類 10種類以上

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 10時〜21時

・全国1200店以上

こちらも100円という価格は魅力ですが、フォーマルは取り扱っていません。

フォーマルに相応しいハンカチにこだわるならおすすめはできません。

・価格 ¥100〜¥300

・種類 7種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 9時〜22時

・全国1300店以上

100円〜300円と低価格ですが、普段使いのハンカチのみ取り扱いとなっています。

フォーマルに相応しいものをお探しであれば、他店舗をおすすめします。

・価格 ¥100

・種類 6種類

・普段用 ○

・フォーマル用 ×

・営業時間 7時30分〜20時

・中国地方を中心に120店以上

100円という価格は魅力ですが、フォーマル用のハンカチは取り扱っていませんでした。

フォーマル用ハンカチをお探しであれば、他店舗で購入しましょう。

最後にまとめると、お葬式のハンカチは、セブンイレブン、しまむら、無印良品、複合店(イオンモール・ゆめタウン)、紳士服専門店(青山・はるやま・AOKI)で購入できます。

購入できないのは、100均、ユニクロ、ドラッグストア、ホームセンター、セブンイレブン以外のコンビニとなります。

おすすめは、いつでも近くで手頃な値段で買えるセブンイレブンです。

お時間のある方は、シンプルで質の良い無印良品もおすすめです。

色々なハンカチを吟味して、お買い物を楽しみたい方は、イオンモール、ゆめタウンと言えるでしょう。

参考になれば幸いでございます。

散骨をするためには、遺骨をパウダー状に粉骨するのがマナーの1つとされています。

よって、業者に頼らず自分で散骨をしたいと考える人でも、粉骨は行わなければなりません。

粉骨をするための手段や費用について解説します。

散骨には一定のマナーとルールがあり、その1つに粉骨があります。

粉骨とは、遺骨を粉砕することです。

粉骨をしない遺骨をそのまま撒いてしまえば、撒かれた遺骨に目を留めた人が「何かの事件かもしれない」と驚いてしまう可能性があります。

あくまで弔いとして遺骨を撒いたことが分かるよう、遺骨を粉砕する必要があるのです。

厚労省が事業者向けに出しているガイドラインにも、「焼骨は、その形状を視認できないよう粉状に砕くこと」とされています。

つまり遺骨と分からないようになるまで砕くということです。

できれば、パウダー状になるまで粉砕するのがよいでしょう。

粉骨すると、散骨できること以外にも、以下のようなメリットがあります。

粉骨すると、遺骨の容積が小さくなります。小さな骨壺に遺骨を納めることができるため、手元供養を考えている人にはありがたいでしょう。

大きな骨壺は、どうしてもかなりの存在感が出てしまうためです。

また、先祖の遺骨をまとめて供養したいときにも、粉骨が有効です。

容量が減れば、複数の骨壺を一つにまとめることが可能になるためです。

一人の遺骨を2つ以上の場所に分けて納骨することを、分骨といいます。

「半分はお墓に納めて、もう半分は散骨にしたい」「大部分はお墓に入れるけれど、少しだけ遺灰を残して手元供養にしたい」といったときに分骨が行われます。

粉骨が終わっていれば、分骨の際も遺骨を分けやすくなります。

そのままの状態だと、遺骨のどの部分をどこに納骨するべきか、迷う恐れがあります。

粉骨業者によっては、殺菌や乾燥を行ってくれるところもあります。

カビの好む湿気や雑菌の多い環境を取り除いてくれるため、衛生的に保管できるようになります。

粉骨は、業者を頼らず遺族が自力で行うことも可能です。次のような手順で、粉骨を進めます。

軍手やビニール手袋をはめ、細かな遺灰を吸い込まないよう、マスクも準備しましょう。

目に入るのが気になるなら、ゴーグルをしてもよいでしょう。

遺骨には水分が含まれており、そのまま粉砕しても、サラサラのパウダー状にはなりません。

数日、陽の当たるところに干して乾燥させましょう。

ドライヤーを使えば、時間を短縮できます。

注意したいのが、骨壺から遺骨を取り出すときです。

骨壺をひっくり返すと、粉骨の必要がない遺灰も、骨壺から出てしまいます。

そしてそのまま、飛び散ってしまいがちです。

骨壺はひっくり返さず、大きい遺骨を一つずつ取り出しましょう。

粉砕道具として考えられるのが、乳鉢やハンマー、フードプロセッサーです。

乳鉢はサイズが小さいものが多いため、コツコツ取り組まなければなりませんが、きれいなパウダー状にしたいのであれば最適といえるでしょう。

値段が安いので、「使い捨て」にするにしても金銭的負担はあまりかかりません。

袋に入れてハンマーでたたくという方法は、乳鉢よりも短時間で行えますが、遺族にとっては精神的にかなり辛い作業になるかもしれません。フードプロセッサーであれば、この中では最も時短です。

しかし、今後もそのフードプロセッサーを使うのは心理的に負担が大きいかもしれません。

袋や骨壺に粉骨済みの遺骨を入れ、散骨の日まで保管しておきます。

パウダー状になった遺骨は湿気を吸いやすいため、散骨まで日にちが開く場合は、乾燥材を入れておくのがいいでしょう。

散骨業者に、粉骨だけを依頼することも可能です。

業者に直接持ち込み、立ち合いの上で散骨してもらうケースと、遺骨を郵送して粉骨してもらうケースがあります。

相場は1万円から2万円ほどで、そのほかに郵送であれば送料、立ち合いでの粉骨なら交通費がかかります。

散骨業者のサイトには、散骨そのものの価格と、粉骨料金とが分かれているところと、粉骨も散骨も合わせたセット料金になっているところがあります。

料金が分かれているところに依頼する方が安心ですが、セット料金を掲げているところも、個別に問い合わせをすれば粉骨だけ行ってくれることがありますから、まずは相談してみましょう。

粉骨を自力でするにせよ、業者に依頼するにせよ、最終的には「業者に頼らず、自力で散骨したい」と考えているなら、以下に注意しましょう。

散骨は、自分の所有地か、あるいは海で行うのがマナーです。他人の所有地に遺骨を撒くと、トラブルになる可能性が高くなります。

自宅の庭など、住宅地での散骨は近隣の迷惑になる恐れがあります。

花束の包装ビニールは外し、飲食物などの供物は持ち帰りましょう。環境に配慮します。

お墓ではないところに「埋めて」しまうと、法に触れます。散骨は、あくまで「撒く」のがルールです。

海に散骨したい場合は、船で海岸から離れた海域まで出る必要があります。

海岸に近いと、観光地や海水浴場、漁場の迷惑になる恐れがあるためです。

散骨を業者に依頼する予定があるなら、粉骨も一緒に任せてしまうのがおすすめです。

なぜかといえば、粉骨も含めたパック料金になっているところは、すでに粉骨されていたとしても5千円から1万円程度の割引にしかならない可能性が高いためです。

遺骨を砕く精神的、時間的負担に比べて、5千円円という費用はいささか安いと感じる人は多いでしょう。

なお、粉骨の程度によっては、業者によって再度粉骨をしなければならない可能性もあります。

すると、二度手間になるうえ、料金がかかってきます。

散骨を業者に依頼する場合、散骨する場に立ち会う「立会散骨」なら15万~20万円程度、業者に遺骨を送る「委託散骨」なら3万~7万円程度が相場です。

この相場は、粉骨料金も含んだものです。

粉骨方法と、業者に依頼した場合の料金相場について解説しました。

自力で散骨をと考えているなら、自力での粉骨を考えてみてもいいでしょう。一方で、最終的に散骨を業者に任せたいと考えているなら、粉骨も合わせて依頼してしまった方が、負担がありません。

もっとも、墓じまいなどによりたくさんの先祖の遺骨を粉骨しなければならないというときは、「粉骨1体につき〇円」と掲げている業者に依頼すると、かなりの金額になってしまうことがあります。

そんなときは、まず散骨業者に問い合わせをしてみましょう。

まとめて依頼すれば、割安になる可能性もあります。

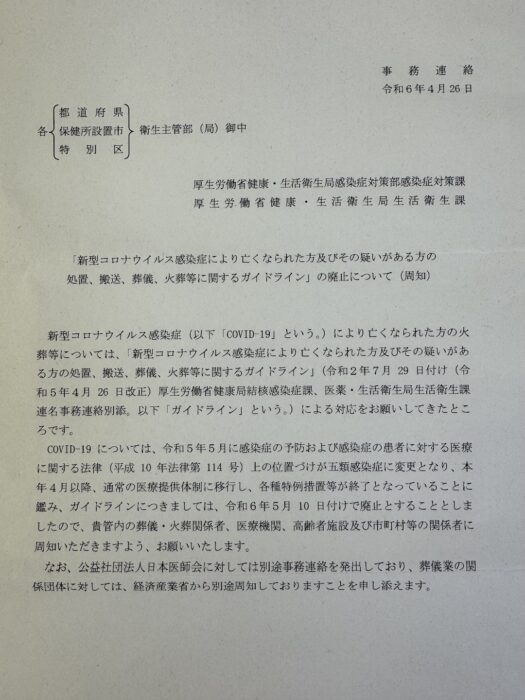

広島自宅葬儀社は、新型コロナウイルスでお亡くなりになられた方のご葬儀を広島県内全域でお手伝いさせていただいています。

以前より、厚生労働省が令和2年7月29日付けで定めたガイドラインを遵守した葬儀を行なっていましたが、このガイドラインも令和6年5月10日付けで廃止となりました。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の処置・搬送・葬儀・火葬に関するガイドラインの廃止について

現在は新型コロナウイルスでお亡くなりになられた方も通常の葬儀と全く同様という位置付けです。

広島自宅葬儀社では、ご遺族様へさらなる負担をかけないよう適正価格で通常の葬儀と変わらない対応をさせていただくこと、ご家族様の希望に沿った形でお別れができるように努めさせていただいています。

料金は、広島県内23市町全ての地域を通常の葬儀と変わらない料金で対応させていただいています。

新型コロナウイルスによってお亡くなりになられた方の葬儀は、故人を非透過性納体袋に収容することが義務付けられた時期、遺族の対面すら許されない期間もありました。

令和5年1月6日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の処置、搬送、葬儀、火葬に関するガイドラインの見直し、大幅に制限が緩和され、適切な感染対策をすれば通常通りの葬儀が行えるようになりました。

参照:厚生労働省 「自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年」

そして今回令和6年5月10日付けでガイドライン廃止となりました。

令和5年5月にCOVID-19の位置付けが五類感染症に変更となり、以来通常の医療体制に移行し、各種特例措置が終了となっていることから、ガイドライン廃止となったようです。

ガイドラインの廃止によりプランは通常の葬儀と同様になっています。

■葬儀場で家族葬(通夜・葬儀)

プラン価格265,000円(税込291,500円)

※別途、式場使用料(目安6万円)が必要になります。

■葬儀場で家族葬(葬儀のみ)

プラン価格225,000円(税込247,500円)

※別途、式場使用料(目安3万円)が必要になります。

■自宅で家族葬

プラン価格265,000円(291,500円)

■自宅で一日葬

プラン価格210,000円(税込231,000円)

■火葬式プラン

プラン価格105,000円(税込115,500円)

◾️直葬

プラン価格65,000円(税込71,500円)

いずれのプランも通常の葬儀料金と全く同じです。

特別処置料、消毒作業料、危険手当などの名目で、ご家族様へ金銭的負担をかけてしまうことはございません。

■葬儀場で通常と変わらない一般的な葬儀を、少人数の家族葬で行うプラン

プラン価格265,000円(税込291,500円)

自然な形で通常通りの通夜・葬儀を行うことが可能です。

広島市の方は、安佐南区西風新都IC隣にある、広島市西風館火葬場内の葬儀場で通夜・葬儀を230,000円(税込253,000円)で行うことができます。

■西風館で通夜・葬儀を行う家族葬二日プラン お支払い例

| 広島自宅葬儀社 | 253,000円 |

| 西風館 葬儀場使用料 | 63,600円 |

| 合計 | 316,600円 |

■福山市中央斎場で通夜・葬儀を行う家族葬二日プラン お支払い例

| 広島自宅葬儀社 | 291,500円 |

| 福山市中央斎場 葬儀場使用料 | 51,680円 |

| 合計 | 343,180円 |

・プランに葬儀に必要な物品・サービスは全て含まれています。

・プランに火葬料、お布施は含まれていません。各市町の火葬料はこちらでご確認いただけます。

・供花、弁当、会葬御礼はオプションにて承ります。

■このプランに対応可能な葬儀場

| 広島市 | 広島市西風館 | 広島市安佐南区 |

| 広島市 | 十日市会場 | 広島市中区十日市 |

| 福山市 | 中央斎場 | 福山市奈良津 |

| 福山市 | 西部斎場 | 福山市金江町 |

| 尾道市 | 尾道市斎場 | 尾道市長者原 |

| 東広島市 | ひがしひろしま聖苑 | 東広島市八本松町 |

| 東広島市 | 豊浄苑 | 東広島市豊栄町 |

| 安芸高田市 | あじさい聖苑 | 安芸高田市吉田町 |

| 三次市 | 甲奴斎場 | 三次市甲奴町 |

| 府中市 | 上下斎場翁苑 | 府中市上下町 |

| 庄原市 | 庄原市斎場 | 庄原市一木町 |

| 庄原市 | 東城斎場 | 庄原市東城町 |

| 神石高原町 | やすらぎ苑 | 神石高原町安田 |

| 大崎上島町 | 大峰苑 | 大崎上島町中野 |

家族葬が多くなっている今、葬儀に参列して遺族にお悔やみを言いたくても、言えない人が増えています。

「せめて葬儀後に労いの言葉をかけたい」「葬儀後、労いメールを送りたい」と考える人は多いでしょう。

葬儀が終わった後は、どのような言葉をかけるのが適切なのでしょうか。

心が伝わる言葉がけやメールの文面について、例を交えながらご紹介します。

お葬式後、労いの言葉をかける手段には、以下のようなものがあります。

・直接、会いに行く

・電話をする

・メールをする

・SNSでメッセージを送る

基本的に、どの方法であっても失礼にはあたりません。

しかし、相手が家族葬を選択している場合、「家への弔問を控えてほしい」と希望する遺族もいらっしゃいます。

弔問しても良いかどうかは、あらかじめ電話やメールで確認しましょう。

なお、日ごろからやりとりしている手段を選ぶのがベストです。

いつもSNSでやりとりをしている相手であれば、SNSがふさわしいでしょう。

一方で、いつも電話で連絡している人や、SNSに慣れていない年配の人などにSNSでメッセージを送ると、素っ気ない印象を与えてしまう可能性がありますので注意が必要です。

お葬式後に労いの言葉を伝えたい場合、すぐ会いにいったり、電話をしたり、メールを送ったりしたいと考えるかもしれませんが、葬儀当日の遺族は疲れが溜まっている可能性もあります。

早くても葬儀の翌日以降が望ましいです。

同じ学校や職場に通っている仲間である場合は、相手が忌引きを終え、顔を合わせたときに労いの言葉をかけるようにしてもよいでしょう。

このように、なるべく相手の負担にならないタイミングを考えます。

労いの言葉をかける前に、気をつけたい3つのNGワードについてお伝えします。

とくに文面で気持ちを伝えたい場合は、言葉のニュアンスが伝わりづらく、かつ言葉がそのまま残ってしまうので、とくに注意が必要です。

死に関する直接的な表現を避けましょう。

亡くなることを表したい場合は、「旅立つ」や「ご逝去」、「訃報に接する」といった表現が使えます。

相手が話してくれるぶんには差し支えありませんが、お悔やみを述べる側からは、死因について深く追求しないのがマナーです。

故人をよく知っているのであれば、死因について尋ねたくなるかもしれません。

そんなときは「お元気とばかり思っていましたのに、驚きました」と自分の気持ちを伝えるにとどめ、死因を教えてくれるかどうかは、相手の判断に委ねましょう。

「元気を出して」「頑張って」とつい、言ってしまいそうになりますが、大事な人を亡くしたばかりの遺族に、早く立ち直ることを促す言葉をかけるのはふさわしくありません。

締めの言葉に迷うようなら、「お力になれることがあれば、何でも言ってください」など、協力を申し出るのがおすすめです。

直接会えるということは、言葉そのもの以外にも自分の表情や言い方のニュアンスで、お悔やみの気持ちを伝えられるということです。

あまり形式張らず、気持ちを率直に言葉にするのが良いでしょう。

立場別に、例文をご紹介します。

【友人などごく親しい間柄の場合】

このたびは大変だったね。お母様のこと、お悔やみ申し上げます。葬儀が終わって、とても疲れているのでは?何か力になれることがあったら、何でも言ってね。いつでも話を聞くからね。

【同僚など立場が同等である仕事仲間の場合】

このたびは、お悔やみ申し上げます。葬儀や、その後の手続きで何かと忙しい中、出勤お疲れ様です。疲れが溜まっていませんか?なるべく休めるよう、業務で手伝えることがあったら、いつでも声をかけてくださいね。

【上司や取引先など立場が上の人に対して】

このたびは、誠にご愁傷様でございます。長く連れ添われた奥様とのお別れは、本当にお辛いことでしょう。どうかお体を大事にされてください。私でお役に立てることがあれば何なりとおっしゃってください。

電話で労いの言葉をかける場合は、相手のペースに合わせながら、伝えたいことを手短に言うのがポイントです。

遺族は、お葬式の後も死後手続きなどで忙しい日々が続くため、長電話は避けましょう。

【友人などごく親しい間柄の場合】

もしもし、○○です。このたびはご愁傷様です。葬儀後のお忙しいときにお電話してしまってごめんなさい。とても疲れていませんか?あなたの気持ちを思うと、本当に胸が締め付けられます。どうか、体をいたわってね。私にできることがあれば、何でも言ってください。

【同僚など立場が同等である仕事仲間の場合】

もしもし、○○です。お忙しいときに、電話してしまい申し訳ありません。このたびは、心よりお悔やみ申し上げます。葬儀が終わったばかり、まだ疲れていることと思います。お仕事の方は気になさらず、まずはゆっくりお休みください。何か心配なことがあったら、私でできる範囲であれば対応しますし、上司に申し伝えます。

【上司や取引先など立場が上の人に対して】

もしもし、○○です。大変なときに、失礼いたします。突然のことでただただ驚いています。何と申し上げれば良いのか言葉が見つかりませんが、心よりお悔やみ申し上げます。大変な時ですが、どうか○○様もお体にはご自愛ください。お仕事の面で、私にできることがございましたら、お申し付けください。本来であれば弔問に駆けつけるべきところですが、まずはお電話で失礼いたします。

文面で労いの言葉を送る際は、直接会って話をするよりも、少し丁寧な言葉遣いを心がけます。

また、返信する負担をかけさせないような言葉がけも重要です。

相手が取引先である場合は、気遣いながらもきちんとしたビジネスメールになるよう気をつけましょう。

【友人などごく親しい間柄の場合】

お父様の訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。お元気とばかり思っていたので、大変驚いています。葬儀が終わり、疲れているときにメールしてしまいごめんなさい。返信のことは考えず、ゆっくり休んでね。私でお役に立てることがあれば、いつでも連絡してください。

【同僚など立場が同等である仕事仲間の場合】

お身内のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。葬儀が終わり、さぞお疲れのことと存じます。お仕事のことが気になるかもしれませんが、まずはゆっくりお休みください。このメールへの返信についても、お気遣いいただかなくてけっこうです。ただ、業務のことで気がかりな点がありましたら、できる限りサポートいたしますので、いつでもご連絡ください。

【上司や取引先など立場が上の人に対して】

ご尊父様の訃報に接し、心よりご冥福をお祈りいたします。ご家族の悲しみはいかばかりかと、お察し申し上げます。葬儀が終わり、さぞお疲れのことと存じます。お体を大事に過ごされてください。私でお力になれることがございましたら、何なりとお申し付けください。本来であればお目にかかってお悔やみを申し上げるべきところ、まずはこのような形になりましたことをご容赦ください。

対面や電話、メールでお悔やみを伝える方法について解説しました。

お葬式の後、ご遺族へ労いの言葉をかけようとすれば、どうしてもかしこまってしまいがちですが、「あなたのことを心配している」という自分の気持ちを伝えることを大事にしましょう。

そうすれば、言葉遣いを過度に意識しなくても、きっと相手に心が伝わります。

大切な家族を亡くした人が悲しみから立ち直るまでの過程をグリーフワークと言います。

グリーフワークのプロセスを学ぶことで、悲しみの中にいる方へどのように接するべきかがわかります。

詳しくは下記の記事でご確認いただけますので、興味のある方は合わせてご覧ください。

曹洞宗は禅宗に分類される、日本仏教の一派です。坐禅を重んじていること、寺院数が最も多いことなどが、代表的な特徴です。

曹洞宗とは具体的にどのような教えを説いているのでしょうか。

この記事では、曹洞宗の基本的な知識、教え、そして葬儀や仏事について、分かりやすく解説いたします。

まずは曹洞宗がどのような宗派なのか、基本的な概要を解説いたします。

曹洞宗は、中国で始まりました。

中学校や高校での日本史を思い出して、「曹洞宗は、鎌倉時代に道元が開いたのだ」と、日本で生まれた宗派のように思われている方も少なくありませんが、実はそうではないのです。

禅の教えそのものはインドが発祥です。

これを5世紀から6世紀の間に中国に広めたのが、あの「だるまさん」のモデルにもなっているインドの禅僧・達磨大師です。

以降、禅宗は中国で5つの流派に分かれ(禅宗五家)、そのうちのひとつが曹洞宗です。

ちなみに「曹洞」とは、宗派の開祖である禅僧の洞山良价とその弟子である曹山本寂の名前から一字ずつとって名づけられました。

曹洞宗は禅宗の一派ですから、坐禅を重んじます。

「禅」とは、動揺のない静寂の境地を意味します。

じっとその場に坐り続けて、禅の境地を目指すのが坐禅です。

禅宗の開祖である達磨大師は、9年間ずっと壁に向かって坐禅をし続けたそうです。

日本でも有名な「だるま」の置物に手足がないのは、長い期間坐り続けて手足が腐ってしまったという伝説が由来です。

他の宗派にはない曹洞宗だけの特徴に、分派がなく、単一の組織で教団運営が行われている点が挙げられます。

たとえば、真言宗には高野山、御室派、豊山派、智山派など、浄土真宗は本願寺派、大谷派、仏光寺派など、同じ禅宗の臨済宗でも、妙心寺派、南禅寺派、建仁寺派など、時代が下ることによっていくつかの流派に分かれていきます。

しかし曹洞宗だけが、開宗以来、今に至るまで単一の組織、単一の予算のもと運営されています。

ただし、曹洞宗には2つの本山寺院(永平寺と総持寺)があり、宗派内での派閥はあるようです。

単一の宗派では、曹洞宗が寺院数日本一です。

その数は約1万4千。主に農村部に向けて布教をし、教線を拡大していった歴史があります。

特に、中興の祖(衰退する宗派を再興した僧侶のこと)である瑩山禅師の代に、民衆たちに受け入れやすい加持祈祷を禅の教えに組み込むことや、女性の出家者や信者を大切にしたことで、多くの人々からの信仰を集めました。

曹洞宗のご本尊は、中央に釈迦牟尼仏、向かって右に道元禅師、左に瑩山禅師という形をとり、これを「一仏両祖」と呼びます。

釈迦牟尼仏は、仏教を開いたお釈迦様を神格化した仏さまです。

そして日本で曹洞宗を開いた道元禅師と、曹洞宗を大きく発展させた瑩山禅師を左右でお祀りし、それぞれ「高祖」「太祖」とも呼びます。

道元は、1200年、京都の地で、公卿の家の子として生まれました。

しかし、3歳で父を、8歳で母を失い、13歳で出家し、比叡山に上ります。

当時の比叡山は世俗化しており、その状況を憂いた道元はまもなく山を下り、当時日本でにわかに広がりを見せていた禅の教えに触れ、その神髄を学ぼうと24歳で中国に渡ります。

中国ではすでに曹洞宗という宗派ができており、天童山景徳寺(浙江省)の住職だった如浄に弟子入りし、正式に曹洞禅の後継者として認められ、28歳で帰国します。

日本に戻り、禅の普及に尽力しますが、新興の教えに対してさまざまな反発にあいます。

道元は師匠の如浄の教えにならい、政治経済の中枢である京都ではなく、福井県の山深い場所に禅道場を開き、これが、現在の永平寺となります。

晩年は、禅の教えをまとめた大著『正法眼蔵』(全95巻)をまとめ、55歳で亡くなります。

道元の死後、曹洞宗は宗派内の対立などもあり、衰退していきますが、それを大きく復興、大発展させたのが瑩山です。

瑩山は、民衆に寄り添う布教方法で、その教線を拡大していきます。

本来禅宗ではただ坐ることを重んじ、目に見えない霊魂を扱うような加持祈祷とは無縁でしたが、現世利益を求める庶民に答えるために、こうしたものを禅の教えに取り入れていきました。

また、当時の仏教界ではあまり見られなかった女性救済を積極的に推進し、多くの尼僧をお寺の住職に登用しました。

井戸掘りや灌漑、さらには医療などの社会福祉的な人々のためになる活動にも従事したとも言われています。

曹洞宗が日本最多の寺院数を持つまでに隆盛したのは、瑩山とその門下によるものです。

曹洞宗には2つの本山寺院があります。永平寺と総持寺です。

永平寺は道元が、そして総持寺は瑩山が開いたお寺です。

もともと総持寺は石川県の輪島市にありましたが、明治時代に火災で消失し、現在地である横浜市鶴見区に移転しました。

曹洞宗は分派のない単立の宗派ではありますが、宗派内では永平寺派の「有道会」と總持寺派の「總和会」とがあり、前者が全体の約1割に対し、後者が約9割にも及びます。

曹洞宗のトップのことを「管長」と呼びますが、永平寺と総持寺の貫主(住職)が2年ごとに交互に就任します。

曹洞宗の教えは「只管打座(しかんだざ)」「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」の2つの言葉に集約されるでしょう。

只管打座とは、一切のこだわりを捨ててただ坐ることです。

仏になるためではなく、お釈迦様が悟りを開いた時の姿と自身の姿を重ねる行為の中で、誰の中にもある仏性(仏になる素質)に気づくことができるのだとしています。

行(歩くこと)住(とどまること)坐(坐ること)臥(寝ること)すべてが禅の修行であるという意味です。

ですから、曹洞宗では、食事、掃除、洗濯、歩き方や話し方など、日常生活のあらゆることを修行と見立てています。

曹洞宗の禅は、何も考えずにただ坐ることを求めます。

一方、禅宗のもうひとつの大きな宗派である臨済宗では、坐禅に加えて公案(禅問答)を大切にします。

公案とは、師匠からの不条理な問いに対し、考え、そして答えを導き出す事です。

これを通じて、世の中の常識や価値観などを破り、あるがままに事物を見つめることを目指します。

坐禅と公案で悟りの境地を目指す臨済宗の禅は「看話禅」、何も考えずにただ坐って悟りの境地を真似る曹洞宗の禅は「黙照禅」と呼ばれています。

曹洞宗の葬儀や仏事は、どのように行われるのでしょうか。

曹洞宗の葬儀は、故人を仏弟子にするために行われます。

髪を剃り、戒(出家者が守るべきこと)を授け、あの世に引導を渡す儀式を行ないます。

通夜では『修証義』や『父母恩重経』などが読まれ、遺族や参列者は故人を偲びます。

葬儀では、剃髪、授戒、引導などの儀式を執り行います。

●剃髪

僧侶が剃刀を手に持ち、髪の毛とひげを剃ります。

髪は美の象徴、ひげは権力の象徴と考えられ、これらの執着を断つ意味があります。

●授戒

仏弟子として守るべき「戒」を授けます。

そして、仏弟子として与えられた名前が「戒名」です。

●引導

迷いを断ち切り、仏の世界に送り出します。

僧侶は大きな声で「喝」と叫びます。

●鼓鈸(くはつ)

曹洞宗の葬儀の特徴は「チンボンジャラン」などとも呼ばれる鼓鈸で、鐘や太鼓などの楽器を鳴らして故人を送ります。

これはお釈迦様の供養にも音楽や踊りが用いられたことに由来しています。

ただし最近では家族葬が増え、複数の僧侶を必要とする鼓鈸は見られなくなりつつあります。

●焼香

曹洞宗では2度焼香をします。

1回目の「主香」では額に押しいただき、故人の供養のために香を落とします。

2回目の「従香」はお香の煙がすぐに消えないようにするためのもので、押しいただかなくて構いません。

次に、曹洞宗の仏壇仏具について解説いたします。

●本尊

曹洞宗寺院では特定の本尊を定めていません。

釈迦如来や観世音菩薩など、さまざまな仏さまが祀られています。

お仏壇の中では一仏両祖を祀るのが基本です。

中央に釈迦如来を、右に承陽大師(高祖道元)、左に常済大師(太祖瑩山)の配置です。

●仏壇

曹洞宗の場合、作り付けの棚型仏壇の中に仏具を並べるものや、木目を活かした「唐木仏壇」が多く見られます。

最近では、現代的な住環境にマッチした家具調仏壇もよく選ばれています。

●位牌

冠字の「空」や「◯(円相)」の下に、院号・道号・戒名・位号が連なります。

(男性)空 ◇◇院 ◆◆ △△ 居士

(女性)空 ◇◇院 ◆◆ △△ 大姉

●数珠

曹洞宗の正式な数珠は、108個の主玉が連なる看経(かんきん)念珠で、銀の輪がひとつ付いているものです。

ただし、一般在家の方はどの宗派でも使える略式の片手数珠でも構わないとされています。

ここまで、曹洞宗の教えや葬儀の内容についてお分かりいただけましたでしょうか。

その宗派の教えや儀式の意味を知っておくことで、より深く故人様をあちらの世界に送り出すことができます。

それこそが、故人様の安寧、そしてご家族のよりよいご葬儀につながります。

曹洞宗の葬儀で分からないことや不安がある方は、まずは広島自宅葬儀社にご相談下さい。

どんなささいなことでも構いません。お客様の声に耳を傾け、親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。

お葬式に参列する時、ハンカチの色は白がいいのか、それとも黒がいいのか。

迷われる方もいらっしゃると思いますが、結論から言えば白が基本です。

しかし近年ではフォーマル用として黒色も販売されており、派手な色で無ければ、あまり色合いを気にする必要はないものとなっています。

必要以上にマナーに縛られ、実際の使い勝手を考慮せずに選んでしまったという失敗は避けたいものです。

この記事ではお葬式の場面で相応しいハンカチの色や男女別のおすすめをご紹介させていただきます。

まずはハンカチにおけるマナーと言われているものは何なのかを抑えておきましょう。

お葬式におけるハンカチの色は基本的に白と言われています。

無難な色で参列したいという方は、白いハンカチがおすすめです。

しかし礼服は黒、靴も黒なのに、なぜハンカチは白なの?

このような疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

白装束が白だったからという諸説もありますが、確かに元々日本古来の冠婚葬祭における正装は白が基本だったのは事実です。

また、白は上品、清潔感を与る印象があり、派手ではなく控え目に映るのもポイントです。

普段、日常生活で真っ白なハンカチを使っている方はあまりいらっしゃらないと思います。

そのため白色のハンカチは慶弔用として派手さはなく、控え目で特別な印象を与えるのです。

また、喪服や靴が黒色なことから、黒色であっても違和感は全くありません。

黒いハンカチがマナー違反と見られることはまずないでしょう、問題ありません。

グレーや紺などの落ち着いた色合いでも目立つことはありませんので、マナー違反とはならないでしょう。

柄は多少入っていても構いません、気にすることはありません。

例えば5メートル先の参列者があなたのハンカチを見ても、思わず目に止まってしまうような目立つ柄のハンカチであれば、好ましくないかもしれません。

しかし白や黒一色のハンカチにワンポイントで刺繍やレースが入っていても、目立つことはないはずです。

ずっとハンカチを手に持って参列を予定(ずっと周囲の目にハンカチが触れる予定)であり、周囲に何か言われてしまわないか気になる方は、柄のない無地が良いかもしれません。

そうでなければ、柄の有無はあまり気にしなくても大丈夫です。

生地の素材としては綿、麻、ポリエステルが良いでしょう。

但し汗や涙を拭くことを考えるなら吸水性の高い、綿、麻がおすすめです。

おすすめできないのは、光沢のあるものです。

シルクなど光沢のあるものは華美に写りやすく、避けた方が良いでしょう。

タオルハンカチはカジュアルな雰囲気にどうしてもなりがちなため、万人におすすめはできませんが、汗を拭く場面では重宝します。

汗をかきやすい夏場のお葬式であればメインのハンカチとは別に、もう一つタオルハンカチを持っておくという方法が良いでしょう。

家族葬が主流の昨今、お葬式においてハンカチにおけるマナーは必要以上に気にすることはなく、ある程度のマナーを守った上で、使い勝手も考慮したいものです。

社葬や社会的地位の高い方のお別れ会など品格が求められる場に参列であれば、マナーを十分考慮する必要がありますが、そうでなければ必要以上に縛られることはありません。

これまで数多くのお葬式を見てきた経験から、私自身の感覚が麻痺しているのかもしれないとも考えたのですが、振り返るとハンカチが白ではないから周囲を不愉快にさせたり、マナー違反だと感じる場面に遭遇したことがないというのが正直なところです。

特に男性の場合、ハンカチは常時ポケットに入っているため、どんなものを使っているかさえ周囲は確認することは出来ません。

女性もバッグの中に収めている方が多いはずです。

多くの場合、涙を拭く場面、お手洗いで手を拭く場面、汗を拭く場面などの一瞬しかハンカチを確認することはできません。

ある男性がチェック柄のハンカチを持参していても、その男性がハンカチで頻繁に涙を拭かない限り、きっと私は気づかないでしょう。

チェックのハンカチでも落ち着いた色合いであれば、実際には全く目立つことはありません。

このようなことからマナーを気にしすぎる必要はありません、実用性も考慮しておきましょう。

ハンカチに使われる主な素材は5種類あります。

■絹(シルク)

メリット・・高級感がある・強度が高い・柔らかい・軽量

デメリット・・・水に弱い・シミになりやすい・虫に食われやすい

■綿(コットン)

メリット・・肌触りが良い・吸水性に優れる・強度が高い・静電気が発生しにくい

デメリット・・洗濯の際縮みやすい・しわになりやすい

■麻(リネン)

メリット・・吸水性に優れる・強度が高い・通気性に富んでいる

デメリット・・伸縮性に乏しい・カビに弱い

■ポリエステル

メリット・・強度が高い・弾力性がある・しわになりにくい・型崩れに強い

デメリット・・吸水性が悪い・汚れが落ちにくい・静電気が起こりやすい

■ナイロン

メリット・・強度が高い・摩擦に強い・汚れが落ちやすい・速乾性がある

デメリット・・吸水性が低い・熱に弱い・黄ばみ色褪せが起きやすい・静電気が起きやすい

控え目で吸水性のあるものと考えた場合、お葬式の場では綿(コットン)、麻(リネン)がおすすめと言えます。

では次項では、実際にどんなハンカチがお葬式の場で役立つのかをご紹介させていただきます。

男性におすすめなのは、白、黒、濃紺、紺色のハンカチがおすすめです。

白が基本ですが、白は汚れが目立つ色でもあります。

気になる方は、色付きの黒や濃紺、紺色を選びましょう。

また、汗をかきやすい方は、麻、綿が良いでしょう。

手を拭く、汗を拭くがメインの目的になるならタオル素材でも良いでしょう。

しかしタオル素材はかさばるので、カジュアルな印象を周囲に与えたくない方、スマートな着こなしが好みな方にはおすすめできません。

胸ポケットからハンカチをのぞかせるポケットチーフは、お洒落を演出するように受け止められてしまうのでマナー違反になります。

ポケットに収めておくのが無難です。

女性におすすめなのは、白、黒、ベージュ、水色の無地かシンプルな模様のハンカチです。

いずれの場合も光沢のないものが良いでしょう。

女性も白が基本なので、白があれば白がおすすめです。

手持ちに白がない方は、わざわざ購入する必要もないので持ち合わせの黒、ベージュ、水色があれば、そちらを代用しましょうという意味合いになります。

目立たないように同系色で縁のみレースと女性っぽさを演出しているハンカチも多くありますし、麻、綿、ポリエステルと素材によっても質感が変わってきます。

目立たずシンプルなものを優先したい方は、麻、綿の白が良いでしょう。

あまり汗を拭く場面はないという方であれば、種類が豊富なポリエステル素材も選択肢に入るので、選べる範囲は広がります。

スカートで膝を隠せるということで、大判サイズが好まれる場合もありますので、気になる方はサイズも考慮しましょう。

このように膝掛けの代用品として使う可能性がある場合は、白よりも黒いハンカチの方が喪服と同じ色なので目立つことがなく、おすすめです。

子供用も基本的に大人と同様、目立たない落ち着いた色が望ましいです。

子供が大人同様にマナーを守って損をすることはありません。

しっかりしていると周囲に好印象を与える確率の方が高く、プラスに作用することはあっても、マイナスに作用することはないためです。

キャラクターのデザインが入ったもの、ピンクなど派手な色合いのものは避けて、基本の白、そして黒、グレー、紺色などのダーク系のものが良いでしょう。

手を拭く、汚れを落とすのに使われることが多いことが予想されるため、汚れが落ちにくいポリエステルよりも、綿や麻、そしてタオル素材でも良いと思います。

ではハンカチは実際にどこで買えるのか、各店舗へ実際に足を運んで調査してみたところ、紳士服店や礼装を扱うお店には、小物アイテムとして一緒に販売されていることが多かった印象です。

しまむらや無印良品、セブンイレブンでも販売されていました。

400円〜650円の価格帯が多く、生地の量も少ないため、店舗間の価格差はあまりない印象でした。

また、店舗ごとの品質差もありません。

1000円を超えるハンカチであれば、生地の差ではなく、有名ブランドかそうでないか、ブランドの差と言えるでしょう。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。