ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

会社の部下の両親や祖父母など身内の方が亡くなったと知らせを受けた場合、会社としてどのように対応したら良いものか、戸惑うものです。

実は対応の仕方は、事業規模に関わらず、どこの企業も基本的に同じ手順で問題ありません。

まず何から行うべきか、わかりやすく順番に解説させていただきます。

会社として葬儀への対応を行う前に、最初に心がけたいことがあります。

会社として「この葬儀に関することであれば、○○さんに聞けばいい」とまず窓口、担当者を決めることが先決です。

誰に聞けばいいのかわからないという社員の悩みを解消することができます。

窓口を決めたら「後で○○さんから連絡があります、それまで待機しましょう」と社内へ伝達することで、社員は目の前の業務に集中し、混乱を防ぐことが出来ます。

窓口になった担当者は、早く社内へ情報を伝えたいという気持ちはわかりますが、慌てないことが大切です。

遺族へ連絡をして、葬儀の日時、場所が決まったら連絡をいただきたい旨を伝えましょう。その後は落ち着いて遺族からの連絡を待ちます。

現在の進捗状況をリアルタイムで伝えるのは上司のみで結構です。

周囲へ不確定な情報を細かに伝えると、周囲が混乱します。

後で情報が二転三転し、どれが正しいの?となりがちなのです。

ですから社内へ伝えることは、確定してから伝えるように心がけましょう。

ではここから会社として行うべき対応を順番に解説させていただきます。

社内で決まった葬儀窓口担当者は、まず葬儀の内容の把握に努めましょう。

下記の全てを知る必要があります。

ご遺族から連絡があった時、社員にとって故人は親になるのか、祖父母になるのか、関係性を正しく把握しましょう。

故人の名前の漢字、ふりがなも忘れずに確認しましょう。

通夜・葬儀がいつどこで行われるのか、時間と場所を把握しましょう。

ご遺族から連絡があった時に葬儀の日時を伺いますが、この時に葬儀社も伺いましょう。

会社関係者の一般参列は可能なのか、それとも親族だけの家族葬で行うため、一般参列はお断りなのかどうか。

把握しておかないと社内だけでなく、ご遺族へ迷惑をかけることになりますので、葬儀社へ確認しましょう。

香典を受け取ってもらえるのか、香典を辞退されるのか。

葬儀社に尋ねると教えてくれますので、把握しておきましょう。

生花や果物籠などのお供物を贈ることは可能なのかどうかも葬儀社へ尋ねて把握しておきましょう。

価格帯や地域の相場も合わせて聞いておきましょう。

弔電を贈ることは可能なのかどうかも葬儀社へ尋ねておきましょう。

お断りされる場合もありますので、念のため確認しておくと良いでしょう。

葬儀が仏式なのか神式、キリスト式なのか、形式を葬儀社へ確認しておくことも大切です。

会社関係者の一般参列が可能な場合、葬儀場に駐車場があるのかないのかも把握しましょう。

社員に尋ねられた時に返答できる情報になります。

上記の1〜2は、遺族から連絡があった時にで伺い、その他の3〜8は、葬儀社へ尋ねましょう。

先ほど知り得た情報を一旦整理します。

・社員■■▲▲様の父、○○▼▼様が○月△日に□□歳でご逝去された

・通夜○月○日 ○時より

・葬儀○月○日 ○時より

・場所■■葬祭ホール

・一般参列も可

・香典の受け取り可

・供花物 可

・弔電 可

・仏式

・駐車場 40台

このように一まとめにすると周囲へ伝えやすくなりますし、訃報連絡を行う際に便利です。

小出しで伝えると混乱を招きやすいので、これらの情報が全て揃うまで、社内への連絡は控えたほうが無難です。

そして情報が揃ったら、次項で会社としてどのように対応するか、判断を加える作業が始まります。

葬儀へ会社として関わることができるのは、主に下記の4点です。

・参列

・香典

・供花物

・弔電

この4点を会社として方向性を統一させるか、あるいは社員一人一人の個人の判断に委ねるかをまず決めます。

誤解があってはいけないので追記しますが、会社として社員へ何かを強制させるのかどうかという話ではありません。

あくまで任意で、希望者のみが関わるというスタンスが基本です。

その希望者の中で方向性を統一させるのかどうかという話になります。

一つずつ見ていきましょう。

参列を希望する方は、全て参列しても構わないとする場合、社内の一部の者が代表して参列する場合もあります。

一般的に通夜は業務が終わってから参列することが多いものです。

そのため参列希望者は、葬儀場が近郊であれば、仕事が終わって参列できることも出来ます。

一方で葬儀告別式は、日中に行われることが多いため、葬儀に参列する場合、仕事を休むか、その時間だけ業務を中断する以外に葬儀告別式への参列方法はありません。

そのため一部の方のみが社を代表して参列するということもよくあります。

また、葬儀が行われる場所によっては、遠方の場合もあります。

この場合は、会社の代表者だけが参列となることも多いです。

社内の参列希望者にとっては、どこまでの人が参列を許可されるの?というのが関心事になりますので、返答できるようにしておく必要があります。

遺族に香典を受け取ってもらえると葬儀社からの確認がとれれば、香典を社内でどのように準備するかを考えましょう。

「葬儀へ参列したくても、仕事があって参列できない」

このような方の気持ちを汲むために、葬儀へ参列する方は、社内の代表者と言えます。

参列できない社員の香典をまとめて預かり、代表して持参して遺族へ渡すことが望ましいです。

葬儀参列できない社員にとっては、これが唯一の葬儀への関わりになるから大切です。

この時に香典を一律で金額を同じにするか、社員各自の判断に任せるかも判断しましょう。

香典は強制するものではありません。

香典を用意したいと希望する有志だけで行うのが良いでしょう。

大きな会社の場合は、金額をある程度、同じ金額で合わせたほうが良いです。

例えば5千円は30名、3千円は125名など、Excelで表にしてまとめておくと葬儀場の受付係の負担が減ります。

葬儀場の受付係の負担が減るということは、結果として受付へ香典を出した社内の代表者が受付で待つ時間の短縮に繋がります。

社内の代表者のために、しっかりまとめてあげましょう。

香典に関しては、下記の記事も合わせてご覧ください。

関係性による金額相場などもご確認いただけます。

会社として供花を贈るかどうかを判断します。

慶弔規定というのがあれば、それに従って行いましょう。

慶弔規定がない場合は、代表者に判断を仰ぎ、何をいくらのものを贈るのかを決めましょう。

一般的に2万円〜3万円の生花を贈る企業が多いです。

注文は葬儀社へ行うのが無難です。

注文の仕方や手順など注意事項は下記の記事でご確認いただけますので、合わせてご覧ください。

弔電を贈る場合は、会社の代表者の名前で出すのが一般的です。

金額が1千円台〜1万円を超えるものまで、幅広くありますが、会社関係者の弔電は、高価な弔電は贈らなくて結構です。

特に従業員の多い大企業であれば、頻繁に弔電を贈るケースが社内で発生し、コストもかかります。

弔電は2千円〜3千円の範囲で構いません。

遺族へ印象に残る弔電を送りたい場合は、5千円以上のものをおすすめします。

弔電を包む箱や台紙が厚くなり、見た目も豪華になりますので、印象に残るはずです。

社内で方向性が決まったので、あとは社内へ周知するだけです。

下記の例をご覧ください。

社員■■▲▲様の父、○○▼▼様が○月△日に□□歳でご逝去されました。

通夜○月○日 ○時より

葬儀○月○日 ○時より

場所■■葬祭ホール

駐車場 40台

仏式

一般参列も可能です。

・参列希望者は、通夜へ参列しましょう。

葬儀は業務を優先していただき、代表者のみ参列させていただくこととします。

・香典は希望者のみ行うこととします。

社内でまとめて○○様へ渡しますので、香典を渡したい方は、総務の○○へお預けください。○○時を締切り時間としますのでよろしくお願い致します。

・会社から生花と弔電を贈る予定です。

上記に関してのお問い合わせは、総務の○○までお願いします。

以上、社員の親が亡くなった時など、社員の身内に不幸があった場合にどのように対応するかについて解説してまいりましたが、もう一点話し合っておいた方がいいことがあります。

大切なご家族を失った辛い時でありますが、葬儀後が終われば、いつ会社へ復帰するのかという問題も出てきます。

社員に対して切り出しづらい話ですが、早く方向性を指し示してあげたほうが社員にとって助かるということはよくあります。

いつまで自分は休めるのだろう?とモヤモヤした気持ちよりも、はっきりしていた方がお葬式に集中できますし、葬儀後のスケジュールも立てやすくなる場合もあります。

ですから葬儀の日時が決まったと連絡を受けた時に、お話できるようであれば、お話しておくのも一つの方法です。

「○日まで休んで構わない」と明確に決まっている場合は、本人に早く知らせてあげることが優しさにもなります

すぐに連絡が難しいと感じた場合は、比較的準備が整う通夜の2〜3時間前に連絡してみるのも良いでしょう。

電話しづらいかもしれませんが、ご本人にとってはありがたい連絡になるはずです。

お墓参りへ何時に行こうか、迷った経験はありませんか。

時間を午後遅くに設定して、年長者に叱られたことのある人もいるかもしれません。

お墓参りの時間には、昔ながらの決まりがあります。また、霊園によっては開園時間が定められているケースもあるため、注意が必要です。

お墓参りの時間について解説します。

まずは、お墓参りの時間にまつわるしきたりについて押さえておきましょう。

年配の方と一緒に行くときはとくに、次の2つのタブーをおかさないよう、注意が必要です。

お墓参りは、先祖に祈りを捧げる行為です。

よって古くから「先祖に敬意を払い、その日のどんな用事よりも優先すべき」という考え方があります。

この考え方に慣れて育った年配の方は、何かのついでにお墓参りをすることを嫌います。

よって「ちょうどお墓の近くに寄る用事があるから、命日も近いことだし、ついでにお墓参りをしよう」と考えたとしても、年配者をお墓参りに誘う場合は、本当の理由を言わない方が無難です。

「ついでまいり」の項で述べたように、お墓参りはその日のどんな用事よりも優先すべきことなので、午後にお墓参りをすることもタブー視されてきました。

これは、神社へのお参りにも通じる考え方です。

現代においても、初詣は1年の最初にすべきこととして、元日の真夜中に神社へ行く人が多く見られます。

ただし、ことお墓参りにおいては、午後のお参りも珍しくなくなってきました。

お墓が自宅から遠くにあれば、午前中のお墓参りは現実的ではありません。

また、開園時間の長い納骨堂においては、その日の勤務を終えてから手を合わせる人の姿も見受けられます。

どのような時間であっても、「お墓参りをしたい」という気持ちが大事です。

とはいえ、お墓が近所にある場合や、年配の方と一緒にお墓参りをするのであれば、なるべく午前中に設定しましょう。

タブーを踏まえた上で、まずは一般的なお墓参りの時間についてお伝えしましょう。

お盆以外、つまりお彼岸や命日などの節目に行うお墓参りの場合は、日のある時間帯に設定します。

日没後は足元が暗くなり、段差の多い墓地を歩くには危険が伴うためです。

春秋のお彼岸であれば遅くとも午後5時、冬場は午後4時頃までにお墓参りを済ませるのが理想です。

遠方から向かう際は、逆算して出発時間を定めましょう。

お盆のお墓参りは、他の時期とは違い、夕方に行います。ただし、8月13日の「迎え盆」と、8月16日の「送り盆」では、時間帯が若干違います。

「迎え盆」は、先祖をお墓まで迎えに行くためのお墓参りを指します。

13日からお盆が始まるので、家に先祖をお迎えするための飾り棚や供物を用意したうえで、先祖をお墓から家にお連れするのです。

よって、お迎えするための支度が済んでからお墓参りへ行くことになりますが、かといってお迎えが遅くなりすぎるのも失礼に当たるとされています。

迎え盆のお墓参りは、午後5時頃までに済ませるのがベストです。

一方で「送り盆」は、先祖を家からお墓まで送ってゆくためのお墓参りを指します。

送り盆のお墓参りは、あまりに早い時間帯だと「先祖に早く帰れと急かしているようで、失礼に当たる」とされています。

とはいえ、やはり暗くなる前に済ませなければなりません。遅くとも6時半頃までを目処としましょう。

なお、当日の服装について気になる方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

お墓参りの時間について考えるときに注意したいのが、霊園や納骨堂の開園時間です。

屋内施設である納骨堂はもちろんのこと、霊園であっても開園時間以外はお墓参りを受け付けていないことがあるため、しっかり確認しましょう。

タイプ別に解説します。

一般的に、寺院が直接管理しているような墓地には、開園時間は設けられていません。

日没までに行きましょう。

門がなく、出入り自由な霊園であれば、いつでもお墓参りが可能です。

ただし管理事務所や売店の営業時間は、多くが午後5時まで、冬場は4時半までなど、外が暗くなり始める頃を目安としています。

お花や線香を忘れても、営業時間を過ぎていては買えません。注意しましょう。

入口に門扉が設けられている霊園では、開園時間以外は霊園には入れない可能性が高いため、あらかじめ時間をしっかり確認しておきましょう。

とくに冬場は日没が早いため、開園時間が短く設定されている可能性があります。

屋内施設である納骨堂は、開園時間以外にはお参りができません。

しかし、日没を過ぎてもお墓参りが可能なので、開園時間が長めに設定されている可能性があります。

なかには、午後9時までお参りが可能な納骨堂も。確認してみましょう。

以上、お墓参りの時間について解説しました。

お墓参りは、服装を整えたり、持ち物を準備したりして、思いのほか支度に時間がかかります。

時間を設定したら、余裕を持って準備に取りかかりましょう。

持ち物について気になる方は、下記の記事で詳しく紹介していますので、よかったら合わせてご覧ください。

「直葬・火葬のみを選択して後悔しないようにしましょう」とこれから葬儀をご検討の方へ向けた情報は巷に溢れていますが、実際に直葬・火葬のみを終えた方に役立つ情報は少ないと感じています。

この記事は、直葬・火葬のみを終え、その選択へ後悔の念がある方へ対してのものです。

なぜご家族に後悔させるような思いをさせてしまったのか、同業社へ思うところはありますが、少しでもご家族の気持ちが軽くなるように、そしてご家族が今からまだ出来ることを、心を込めて解説させていただきます。

後悔するのはまだ早いです。

直葬・火葬のみと言っても、細かく言えば内容はさまざまです。

ご逝去後、直接斎場へ搬送され、火葬前に簡単なお別れを行って火葬という場合、火葬予約時間まで葬儀場へ安置し、時間が来たら斎場へ出発するという場合もあるでしょう。

自宅から出棺のみを行い、火葬だけを行う方法もあります。

共通しているのは、一般的な通夜式、葬儀告別式を省略した点、宗教色がなかった点だと思われます。

そのため直葬は、一般的なお葬式よりも簡素に映りやすく、人によっては寂しいと感じる場合もあります。

その「簡素」や「寂しい」と感じられやすい直葬ですが、後で後悔に至った理由もさまざまです。

直葬を行う判断を本人と家族の総意だったとしても、それを知らない周囲の方々は好き勝手なことを言われることは、実際にあります。

実際に口に出して本人に伝える方もいれば、本人の前では言わずに陰口を言う方もいらっしゃいます。

それが自身の耳に入って傷つく場合もあります。

直葬を本人の意思を尊重して行った場合は、本人が望んでいたこととして受け止め、自己肯定感も得られます。

しかし本人の意思を確認できていなくて、残された家族だけで直葬をした場合、選択をした方々に「これで本当によかったのか」と気持ちが不安定になることもあります。

そのような気持ちの時に、直葬に対して批判的な言葉を聞くことになれば、気持ちは一気に後悔へと進む場合もあります。

直葬を自分たちで選択したけれども、イメージと違っていた、もう少しお別れの時間があると思ったなど、ご自身の想像と違っていたと後悔することも人によってはあります。

葬儀社の私からすれば、これは防げる後悔と感じますので、葬儀社に対して残念な気持ちが募ります。

金銭的事情で直葬をやむを得ず選択される方もいらっしゃいます。

ご家族にとっては今できる精一杯のお葬式だったかもしれません。

葬儀社がご家族の気持ちを汲むことができていればと思うと、残念でなりません。

私はこれも葬儀社が防げた後悔だと思います。

後悔の念があるのは、周囲からの声や自身の迷いなどによるもので、亡くなったご本人から何かを言われたわけではありません。

お葬式の日は、どうだったでしょうか。

亡くなる前は、どうだったでしょう。

ずっと大切なご家族のために考え、不慣れなことにも頑張っていたのではないでしょうか。

奮闘する姿はご覧になっていたはずです。

最後の段取りをしてくれたのも、最後を側で見送ってくれたのはあなたです。

あなたに対してご本人が怒り心頭なわけがありません。

今、あなたに足らないのは自己肯定感です。

しっかり送ってあげたと自分自身が納得できる感情です。

お葬式は終わりましたが、まだ供養は終わっていません。

むしろ供養は始まったばかりです。

まだ間に合う、これから出来ること

これからできることをいくつかご紹介させていただきます。

火葬のみを行い、読経がなかったことに後悔している場合は、これから読経をお願いしても決して手遅れではありません。

例えば、火葬を済ませてから葬儀を行うのが一般的な地域は、今も日本各地であります。

葬儀前に家族だけで火葬を済ませ、遺骨になってから葬儀を行う形で骨葬と言います。

同様にこれから宗教色を出した儀式を行うのも一つの方法です。

方法もいくつかありますのでご紹介させていただきます。

骨葬とはお骨になった状態で葬儀を行うことを指します。

つまり骨葬という形で遅ればせながら葬儀をやり直すという方法です。

骨葬はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、地域によっては火葬を行なってから葬儀を行うのが当たり前の地域もあります。

骨葬について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

骨葬は特別なものではないとお分かりいただけるはずです。

納骨の日にお墓の前で読経をお願いする、あるいは納骨の前にお寺へより、読経をお願いするのも方法の一つです。

お布施はお気持ちで構いません。

1万円〜5万円の範囲で無理のない範囲で行えば良いと思います。

お付き合いのあるお寺がある方は、心情を素直に隠さず話してみてください。

そのほうがご理解いただける確率は高まります。

葬儀の時に依頼していないので連絡しづらいかもしれませんが、正直にお話するほうが良い方向へ向かいやすいです。

お付き合いのあるお寺がない方は、お墓を管理しているところ、葬儀を行った葬儀社などへ相談してみてください。

全くあてがなく、方法がないとお困りの場合は、私へご相談くださっても構いません。

納骨時に読経をお願いする方法は、家族だけで簡単に行いたい方にはおすすめです。

葬儀後に一般的に知られている法要として四十九日があります。

親族も招いて行う形が良ければ、四十九日法要を行うのも良いでしょう。

場所は自宅でも構いません。

自宅で行う場合の準備や手順については、下記の記事で紹介していますので、よかったらご覧ください。

自宅以外でもお寺で行う場合、ホテルで行う場合もあります。

ホテルで行うメリットは、駐車場が充分にあること、読経と食事が同じ場所で全てできることです。

デメリットは自宅やお寺で行う場合に比べて費用がかかる点です。

お寺にお墓がある場合は、お寺へ集合して読経、そのまま納骨の流れが便利です。

葬儀当日に声をかけていないので、故人と親しい間柄の人の中にも、まだ故人の訃報を知らない人がいる。

心苦しく思っている場合は、亡くなったこと、葬儀を家族で済ませたことを伝え、合わせてその方々が故人へ思いが伝えられる場を作ることも方法の一つです。

コロナ禍の現在では、大人数の会食はおすすめできませんが、時期を見て会食の場を設けるのも良いでしょう。

場所と日時を決めて連絡をします。

連絡方法は、案内状を郵送と無理にかしこまる必要もなく、電話やメール、LINEでも構いません。

葬儀同様に読経を予定していない場合は、会食の場を設けるのみで構いません。

葬儀の華やかさ、豪華さ=家族の故人に対する思いではありません。

どんな立派な祭壇があるよりも、ご家族の愛情が感じられるほうが故人も嬉しいはずです。

葬儀で簡素だったと悔やむお気持ちが続いている場合は、これからの供養を日々行うことが故人にとって何よりも嬉しいものになるはずです。

葬儀当日に遺骨を安置する後飾り壇を葬儀社からいただいた方は、そのお飾りに工夫をしてみるのも一つです。

例えば、遺骨の周りに故人の好きだった花を置いてあげる。

思い出の写真をたくさん飾ってあげる、好きなお菓子、果物を飾ってあげる。

ビールが好きだった方は、ビールは欠かせないでしょう。

このように故人に喜んでもらえそうなものを用意して供える、そして定期的にお供え物は変えてあげましょう。

日々故人と向き合って対話する時間を持つことで、ゆっくりとお気持ちも軽くなっていくはずです。

葬儀社から後飾り壇をいただいていない場合は、葬儀社へ依頼すると購入できます。

小りんやローソク立て、線香などが欲しい方は、葬儀社へ依頼するか、近くの仏具屋、もしくはホームセンターでお買い求めいただけます。

後飾り壇でないといけないものではありません、家具の上などに場所を設ける方法もあります。

仏壇がなくても、後飾り壇がなくても構いません。

あなたと故人様が日々対話できる場所があれば良いのですから、なんでも構いません。

手元供養というコンパクトなスペースで供養する、新しい供養の形もあります。

興味のある方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

葬儀は2〜3日で終了しますが、その後の供養はあなたの人生が続く限り、ずっと続いて行くものです。

どちらが長い時間になるのかは、明白です。

葬儀は一生に一度のこと、できれば悔いを残さないようにしたいのも人情です。

しかしもし悔いが残ったとしても、その後の時間のほうが長いので、挽回するチャンスはいくらでもあります。

火葬のみを選択した後悔を今も引きずっている方は、それだけ故人への愛情があった方、故人のことを考えていた方だと私は思っています。

どうかその故人へのお気持ちをずっとこれからも持ち続けてください。

忘れられることが一番悲しいことです。

日々忘れずに想うこと、「今日も頑張ってくるよ」と毎朝声をかけてから家を出る。

そんな何気ない日常が続くほうが故人にとって何よりも嬉しいものです。

家族のもしものことを考えると、葬儀のこと、お墓のこと、家のこと、様々なことが浮かびますが、一度に多くのことを考えるのは難しいものです。

お墓がない方の場合、お墓をどうするかを決めるのは簡単ではありません。

葬儀が終わってから考えるのも一つですが、葬儀前にある程度イメージしておくことが良い場合も人によってはあります。

どのような方が葬儀前に考えておいた方が良いか、それはなぜなのか、わかりやすく解説させていただきます。

納骨の時期については特に日本の法律上決まりがありません。

決まりがないため、お墓に関することは、自分たちのペースで決断することができます。

そのためお墓がない方の場合、納骨に関して期限を定めずに葬儀後にゆっくり考える方は実際多いです。

お墓が建つまで自宅でご安置、墓石が建立してから納骨するという方も多くいらっしゃいますし、葬儀が終わって1周忌に納骨をされる方もいらっしゃいます。

現時点で、漠然と「新たにお墓を建てる」方向で考えている方は、この記事をこれ以上ご覧になる必要はありません。

下記の記事で納骨の時期について、流れを解説している記事がありますので、そちらをご覧ください。

お墓を建てる選択に少なからず疑問を持っている方、お墓を建てる以外の選択に興味がある方は、このまま読みすすめてください。

お墓がない方にとってお墓をどうするかという問題は、葬儀後にゆっくりお考えになられても全く問題はありませんが、葬儀前にある程度選択肢を絞っておくことが理想です。

その理由は下記になります。

選択肢を絞っておいたほうが良い理由は、葬儀の場面では火葬場で納骨があります。

広島では5寸〜6寸の骨壷に遺骨を収容します、関東では7寸〜8寸の骨壷に遺骨を収容します。

ご遺族が何もおっしゃらなければ、慣習によってそのサイズの骨壷が用意され、当たり前のように収骨が行われます。

この時、葬儀社、火葬場職員には決して悪意はなく、遺族が後で困らないように地域の慣習で行っています。

ご遺族にとっては、不慣れなことですし、こういうものなのだろうと流れのまま収骨を行う可能性が高いと言えます。

結果、遺骨が収容された骨壷を両手で抱えて自宅へ帰り、後飾り壇に置いて供養となります。

この時に用意される一般的サイズと言われる骨壷は、その地域におけるお墓のカロートの寸法を考慮して用意されています。

つまり通常皆さんがイメージされる一般的なお墓へ納骨することを前提としたサイズなのです。

そのため、お墓を建てる以外の選択を後で取った場合に困ることがあるのです。

例えば散骨の場合は、遺骨をパウダー状にするため、遺骨は少量で構いません。

樹木葬の場合は、土に還るということから、骨壷から遺骨を取り出して行います。

家のリビングなどで保管する手元供養であれば、大きい骨壷よりもコンパクトな骨壷の方が好まれます。

このようなことから、骨壷が大きくて後で困る場合もあるのです。

樹木葬、散骨、手元供養など様々な供養の形がありますが、いずれを選択しても業者が不要になった遺骨と骨壷は引き取ってくれます。

ですから物理的な問題は解決できるのですが、心情的に故人へ申し訳ないことをした、あの遺骨はどうなったのだろう?という新たな心配事を生む一因にもなりかねません。

お墓を建てる以外の選択をしたいと思ったけれども、残った遺骨を引き取ってもらうのは抵抗があるから、結局お墓を建てることにしたという事例もあります。

このようにたくさん遺骨を収骨したために後の対応で困るという場合も、人によってはあるのです。

このようなことから、葬儀の際は、自分たちに合った量の遺骨を収骨するというのが理想です。

お墓を建てることをあまり選択肢として考えていない方は、少量の遺骨を収骨するのが望ましく、葬儀社へ意向を伝えると良いでしょう。

葬儀社が小さいサイズの骨壷を用意してくれます。

樹木葬、散骨、手元供養、永代供養、さまざまな供養の形へ行動を移しやすく、考えがまとまるまで家で保管している期間中も、場所を取ることがないので、自然な形で家の中で供養できます。

特にお墓を建てるお金がないと心配な方は、お金をかけずに供養できる形を取りやすくなります。詳しくは下記の記事でご覧ください。

10万円以下で供養できる形をいくつかご紹介させていただいています。

「大は小を兼ねる」という言葉もある通り、葬儀で通常の骨壷へ収骨をしても、後でいずれの方法も選択できます。葬儀後にゆっくり納骨について考えることもできます。

しかし人によっては、大が小を兼ねるとはならず、大にしてしまったから心情的に小を選べない、あるいは小を選んだけれども故人に後ろめたい、心にモヤモヤしたものが残る。

あるいは小だからこそ、身軽でゆっくり供養の形を考えられるという場合もあるということをお伝えさせていただきました。

そうならないために、前もって気をつけていただきたい点を解説させていただきました。

参考になれば幸いでございます。

お葬式に参列する際に包むお金を香典(こうでん)」と言います。

香典は「香」や「花」の代わりに、故人へお供えするお金のことです。現代では、香典は葬儀場の受付を通じて、遺族に渡されることが多いのですが、家族葬が主流になっている現在では遺族が香典を辞退する葬儀もあります。

また本来、香典は故人へお供えするものだったのですが、現実は葬儀を行なう遺族を助ける目的で世間へ広まっていきました。

当時、香は高級品だったため、一般庶民は野菜や米を持ち寄って供えていたと伝えられています。

そして現代では、遺族が担う葬儀費用の負担を助けするために、野菜や米よりも現金が用いられるように変わっていきました。

お葬式に参列する時に包むお金はいくらなのか、香典相場は下記になります。

| あなたから見た関係 | 20代 | 30代 | 40代 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万〜3万円 | 3万〜5万円 |

| 親・義理の親 | 3万〜10万円 | 5万〜10万円 | 10万円〜 |

| 兄弟・姉妹 | 3万〜5万円 | 5万円 | 5万円〜 |

| 叔父、叔母 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| 従姉妹 | 1万円 | 1万円 | 1万〜3万円 |

| その他親戚 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 上司 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 上司の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 同僚、後輩 | 5千円 | 5千〜1万円 | 1万円〜 |

| 同僚、後輩の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 友人、知人 | 5千円 | 5千〜1万円 | 5千〜1万円 |

| 友人、知人の家族 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 先生、恩師 | 3千〜5千円 | 3千〜1万円 | 3千〜1万円 |

| 近所の方 | 3千円 | 3千円 | 3千〜5千円 |

■あなたの年齢によって、金額相場は異なります。

相場は年齢を重ねるごとに上がっていくイメージで捉えていただければと思います。

■「3千円〜5千円」と幅がある場合、3千円もしくは5千円のどちらかを選択しましょう。

4は「死(し)」を連想させ、9は「苦(く)」を連想させるので、縁起がよくないとされています。

また、偶数は割り切れるので、「縁を切る」ということで良くないと言われています。

包む金額は奇数が良いでしょう。

■3千円か5千円で迷った時は、3千円で構いません。

5千円は故人との関係性が深い場合、あなたの方が上司である場合、社会的地位が高い場合に選択しましょう。

会社関係の香典は、状況によって相場が異なるため、難しい部分があります。

よかったら下記の記事で詳しく紹介してますので、ご覧ください。

お金を入れる袋としてお葬式では香典袋が使われます。

今はどこのコンビニやスーパーでも置いてあるので、立ち寄ってみてください。

香典袋に入れたお金の金額やお金を入れた人の名前を記入するために、筆ペンも合わせて必要になります。

こちらもコンビニやスーパーで香典袋の近くに置いてありますので、必要あれば香典袋と一緒にお買い求めください。

用意した香典は通常、袱紗(ふくさ)に包んで渡すのがマナーとされています。

普段、お中元、お歳暮では熨斗をつけて包装します。

一般的に日本人の文化として他人へ何かを贈る時は、大切に扱っている意志の表れとして何かに包む習慣があります。

香典を包む場合は、袱紗になるのです。

袱紗がない時は、小さな風呂敷やハンカチで代用する方法もあります。

袱紗は、香典袋がシワになったり、折れ曲がったりすることがないように大切に扱うためのものなので、どうしても袱紗が用意できない場合は、バッグの中に大切に保管して持参しましょう。

会場に着いたらバッグから香典を取り出して、両手で受付へ渡せば、粗末に扱っていると捉える方も少ないでしょう。袱紗がない場合はいずれかの方法で対応しましょう。

用意したお金をどのように渡すか、香典袋へ何を書けばいいのか、お金を入れる時のお札の向き、葬儀場での香典の渡し方など、香典に関する作法について下記の記事で詳しく紹介しています。よかったら合わせてご覧ください。

以前は訃報を知ると、参列する側はお金を準備してお葬式へ駆けつけるのが当たり前でしたが、近年はご遺族や故人の意思により、香典を受け取るのを辞退するお葬式も増えています。

ですからお葬式によっては、準備したお金や香典袋が無駄になることも珍しいことではなくなりました。

「せっかく準備したのに」とがっかりするのではなく、予めそういうこともあり得ると念頭に置いて準備しましょう。

気になる方は、葬儀場へ問い合わせて香典を受け取ってもらえるのか尋ねてみるとう良いでしょう。

先方が香典を受け取ってくれるのか、受け取ってくれないのか、お葬式によって異なる時代になったのは先述した通りです。

そのため、お葬式へ参列できない場合に、香典を現金書留で郵送することや、代理の方に代わりに渡してもらう方法はすぐに行ったらいけない、行う前に先方の意思を確認しておくべき時代になりました。

事前に確認しておかないと、「香典を辞退する葬儀だったのに香典が送られてきた」

「香典をお断りしているのに、代理の人が香典を持ってきた」となるのです。

この場合、良かれと思って行った行為が、相手へ返却する手間を発生させてしまう可能性も出てくるのです。

事前に葬儀場へ連絡して、香典を受け取ってもらえる葬儀なのかどうかを確認しておきましょう。

訃報を葬儀後に知ることもあります。

その場合は、ご本人と会う機会があった時に直接手渡しすると良いでしょう。

例えば同僚の祖母様のお葬式で、喪主は同僚のお父様が務めたとします。

この場合、同僚と会う機会は今後日常的にあると思いますが、喪主のお父様とは自宅へ訪問しない限り会う機会はないでしょう。

このような場合は、無理に喪主へ渡す必要はなく、同僚の方に香典を渡して構いません。

あなたにとって一番関係性の深い方は同僚で、弔意を示すべき相手も同僚なの問題ありません。

ただしこの場合、相手がもう終わったことと香典をいただくことを予期していない可能性は十分あります。

葬儀の場で香典をお断りされていた場合は、同様に受け取ってもらえない可能性が高くなります。

このようなことから香典を必ず用意しないといけないものではありません。

あなたが用意したいと思えば用意したほうがいいという位置付けで、どちらのマナーが良い悪いという問題ではありません。

用意する場合は、相手に受け取ってもらえない場合もあると想定して準備しましょう。

「縁日」と言えば、お寺や神社の参道にたこ焼き、焼きそば、綿菓子、金魚すくい、りんご飴などの露店が並んでいる光景を浮かべる方が多いのではないでしょうか。

お祭りのイメージがある縁日ですが、本来の意味や由来をご存知の方は少ないかもしれません。

そこで縁日の本来の意味や由来、そして主な縁日をご紹介させていただきます。

現代では、「おうちで縁日」「文化祭で縁日」などの言葉が当たり前に飛び交うように、縁日=お祭り、屋台のイメージが定着しています。

しかし縁日は正式には「有縁日(うえんにち)」「結縁日(けつえんにち)」といい、神さまや仏さまと特別な縁で結ばれる日を意味します。

この縁日に神社や寺院をお参りすると、いつもの何倍ものご利益が得られると言われています。

そのため縁日には、多くの人が集まるようになり、露店が並ぶようになったのです。

神さま、仏さまごとに特別な日があり、それぞれに縁日があります。

ですから「縁日」は無数にあります。

その中から代表的な縁日を後ほどご紹介させていただきます。

縁日の本当の意味をしっかり覚えていただくために、わかりやすい例えでお話します。

神さま、仏さまから通常の何倍ものご利益を得られる、特別な日が縁日です。

普段の日常生活で、通常日の何倍もお得な日と言えば、イオンの5倍ポイントデー、楽天の5倍ポイントデー、ウォンツの4ポイントデーなどがあります。

例えば、イオンの5倍ポイントをもらえるお得な日が「縁日」です。

ポイントがお得な日は、イオン、楽天の両者では異なります。

この場合のご利益は、ポイントが5倍になる特典です。

次に主な縁日をご紹介させていただきます。

どの神さま、仏さまがいつ縁日なのか、どんなご利益を得られるのか。

見ていきましょう。

| 薬師如来(お薬師さん) | 毎月8日、12日 | 病を癒し、寿命を伸ばしてくれる |

| 日蓮 | 毎月13日 | 日蓮の命日10月13日にちなんでいる |

| 観音菩薩(観音さま) | 毎月18日 | 悩み苦しむものを救ってくれる。7月10日に参拝すると4万6千日分のご利益が得られると言われている。 |

| 弘法大師空海(お大師さま) | 21日 | 空海の命日3月21日にちなんでいる |

| 地蔵菩薩(お地蔵さま) | 24日 | 無病無災、五穀豊穣、交通安全などのさまざまなご利益が得られる |

| 不動明王(お不動さま) | 28日 | 救い難いものを成仏させてくれる |

| 大黒天(大黒さま) | 甲子(きのえね)の日 | 財福の神。60日に一度の甲子の日が縁日 |

| 水天宮 | 戊(つちのえ)の日 | 安産の神。お産の軽い犬にあやかり、戊の日が縁日 |

| 毘沙門天 | 寅(とら)の日 | 毘沙門天 寅(とら)の日 毘沙門天は四天王の一人。1、5、9月の最初の寅の日が縁日 |

稲荷大明神は、広島市中区の圓龍寺の総鎮守で、祭りで有名な「とうかさん大祭」は、稲荷を音読みで「とうか」と呼ばれたのが始まり。毎年6月の第一金曜日から3日間。

商売繁盛、家内安全、厄除けなど生活全般にご利益があると言われています。

この期間限定で販売される「破魔うちわ」は、幸福、長寿、安全、健康のお守りとして人気です。

七福神の中で福徳の神と言われるえびす様、海の向こうからやってくる神様をえびす様として祀っていたので、もともとのご利益は豊漁でしたが、今は商売繁盛が有名です。

広島市中区の胡子神社では、三柱の神様が一体となってえびす様としてお祀りされています。そのため金運のご利益が他県の胡子神社よりも高いと言われています。

毎年11月18日〜20日に胡子大祭(えびす講)がありますが、その期間中にいただける金色の御朱印帳が人気です。

広島市中区の住吉神社の大神は、祓えの神、清めの神と言われています。

一年の中で自身についていた心の垢を払い除き、清浄な心に立ち戻り、活力を与るという住吉大祭という祭りが毎年7月下旬〜8月上旬に行われています。

人形に自分の身代わりになってもらい罪や穢れを移し、水に流すという「人形流し」が有名です。

神さま、仏さまに得られるご利益が異なるので、希望するご利益がある方は、事前に調べたうえで参拝し、その神さま、仏さまと縁を結びましょう。

病院から危篤の知らせを受けると、どんな人であれ、動揺してしまいます。

大切な家族の最期を予期し、深い悲しみに襲われるだけでなく、看取りや葬儀や相続など、これからしなければならないたくさんの事柄に戸惑う人もいれば、逆に心身に力が入りすぎてしまう人もいます。

いずれにせよ、誰もが平常心ではいられなくなってしまうということです。

もし今あなたが同じような状況に陥っているならば、まずはひとつ大きく深呼吸をして、少しでも気持ちを落ち着けていただきたいです。

この記事では、これまで数えきれないほどのご逝去の現場に立ち会ってきた葬儀のプロとして、危篤の時に家族がどういう心持ちでいるべきか、何をすべきかを分かりやすく簡潔にまとめました。

微力かもしれませんが、不安、悲しみ、戸惑いなど、押し寄せてくるさまざまな感情の中で、危篤の家族に寄り添わなければならないあなたの支えになればと思い、心を込めて綴りました。

自分にとって必要と思う個所だけでも構いませんので、どうぞ参考にしてもらえれば幸いです。

危篤とは、回復が見込めないと判断された時に用いられる言葉です。危篤に明確な基準はなく、医師の判断で家族に伝えられます。

明確な基準こそないものの、厚生労働省の示す「重篤」の状態に陥った時が、危篤宣告の目安となるでしょう。

重篤とは、傷病者の重症度を表す言葉のうちのひとつです。重症度は、「軽傷」<「中傷」<「重症」<「重篤」と、分類されます。

厚生労働省によると、重篤は、生命の危険が切迫している状態を指し、①心・呼吸の停止または停止の恐れがあるもの、②心肺蘇生を行なったものが、これに該当します。

危篤と伝えられたからと言って、すぐに息を引き取るとは限りません。

臨終のタイミングは人によって本当にさまざまで、当日に息を引き取る人もいれば、数日後、数週間後、中には数か月持ちこたえることもしばしばです。

珍しいことですが、私たちのお客様の中でも、危篤状態から持ち直し、そのまま回復したケースもあります。

危篤の知らせを受けるときっと深い悲しみに襲われる。そのように考える人が少なくないのですが、実際にはそう単純な話ではありません。

たとえば、次のようなストレスが、複雑な形でのしかかってきます。

■大切な家族がまもなく亡くなるかもしれないことへの悲嘆

■看取り、葬儀、相続など、これから向き合わなければならないことへの緊張

■家族を支えなければという過度な責任感

■いつどのような状況になるか分からない、先行きが見えないことへの不安

■意外に冷静でいられる自分自身への驚きと懐疑

■非日常な時間が続くことの違和感や疲労

危篤という非常時に対して、冷静でいられる人、取り乱してしまう人など、表面的な反応は人によってさまざまです。

いずれにせよ、平常心でいられないことに変わりはないのです。

次章では、まずは心の負担の軽減のためにできることをご紹介いたします。

危篤の知らせから生じる心理的負担を、どのように軽減すればよいか、何百何千というお葬式の現場に立ち会った私たちの経験からお話いたします。

これまでもお伝えしてきた通り、危篤を知らされた時の反応は、人によってさまざまです。

泣いたり、落ち込んだり、パニックを起こしたり、大きな不安に襲われる人もいますが、逆に、過度な責任感から気持ちが昂る人、妙に冷静さを保てる人もいます。

どのような心情が沸き起こったとしても、それは何らおかしいことではありません。

まずは、自分自身の心の反応を素直に受け入れましょう。

泣きたい人は「泣いちゃだめだ」と思わずに、泣けばいいのです。

感情を表に出すことは、医学的にも、死別を受け入れる上でとても大切なことだと言われています。

また、冷静でいられる人の中には、「自分は冷たい人間なのだろうか」と、自身を疑い、責めるケースも少なくありません。

しかし実際は、心が現実を受け止められていない段階にあるだけかもしれませんし、悲しみをしなやかに受け止められる心の持ち主なのかもしれません。

いずれにせよ「泣くべきでない」「もっと悲しむべきだ」「自分は変なのか?」などのように、自身を否定しないことです。

そもそも、「こうあるべき」という状態なんてありません。

まずは自身の心の反応を素直に受け入れましょう。

次に、具体的にできることとして、ひとつ大きく深呼吸をして、気持ちを落ち着けましょう。

心が動揺している人も、冷静だと自覚している人も、いつもとは違う状況に対して心身に大きな緊張がのしかかっています。

「自分は大丈夫」などと思い込まずに、まずはひとつ大きな深呼吸をして、空気を思いっきり身体の中に流し込んで下さい。

周囲に家族がいる場合、お互いに助け合うことが大切です。

同じ家族であっても、動揺してしまう人、周りが見えなくなる人、冷静を保つ人など、その人の性格や置かれている立場によって、反応はさまざまです。

これからやって来る看取りや葬儀を、すべてひとりで抱え込むのではなく、まわりの家族と助け合うことを意識しましょう。

動揺がどうしても納まらない場合、心の支えになってくれる人に連絡しましょう。

話を聴いてもらうだけ、あるいはその人の声を聴くだけで、心が落ち着くということもあります。

長く話せる状況にないとしても、いざ何かあった時にすぐ連絡できる相手がいるということが、心の支えとなってくれるはずです。

ここまで、危篤時の心構え、心のケアについてお話ししました。

次章では、病院に駆けつける際のポイントや注意点など、具体的にどのように行動をすればよいかを解説いたします。

危篤の知らせを受けたら、すぐに病院に駆けつけます。

一分一秒を争う反面、慌てずに落ち着いて行動することも大切です。

病院に向かう際は、最低限、次に挙げるものを準備しましょう。

■携帯電話・スマートフォン

関係者とのやりとりなど、携帯電話やスマートフォンは必須です。

また、大事な連絡先を携帯電話内に保存している方が大半でしょうし、スマホを用いて葬儀社を検索する人も少なくありません。

■充電器

危篤になってから、どれくらいの時間持ちこたえるかは人によってさまざまです。

その間に携帯やスマホの充電が切れてしまわないよう、充電器も忘れないようにしましょう。

■現金

緊急時にどんな出費が必要となるか分かりませんので、ある程度の現金を用意しておきましょう。

■宿泊セット

医師から危篤を宣告されてから数日持ちこたえる例は珍しくありません。

着替え、洗面用具、化粧品など、最低限の宿泊セットをあらかじめ用意しておくと、いざという時にすぐに病院に駆けつけられます。

危篤の際に、どこまでの人に連絡すべきか迷ってしまうものですが、顔を見ることのできる最後の機会となってしまう可能性は極めて高いでしょう。

心残りにならないよう、本人とつながりの深い人に連絡します。

ただし、コロナ禍以降では、病院側も面会に制限を設けていることがありますので、ルールに従うことが大切です。

親族では、三親等以内が一般的な範囲だと言われています。

具体的には、本人から見て、配偶者、子、孫、ひ孫、親、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、伯父(叔父)、伯母(叔母)、甥、姪が該当します。

三親等以内の親族でなくとも、つながりの深かった親戚、友人、関係者など、最後に顔合わせをしたいという人がいれば、連絡しましょう。

もしも可能であれば、危篤時に連絡したい人はいるかどうか、事前に本人に聞いておけば、いざという時に判断に迷わずに済みます。

危篤になると、数日間仕事を休まなければなりません。

まずは上司や担当者に連絡をして、現状の報告、今後の見通しなどを伝えます。

そして、業務に支障が出ないよう、引継ぎなどをしましょう。

危篤の状態がどれだけの期間続くかは誰にも分かりません。

1日や2日かもしれませんし、数週間や数か月になる可能性もあります。

また、万が一ご逝去を迎えてしまったらそのまま葬儀をしなければならず、いずれにせよ、長期に渡って休みを取らざるを得なくなります。

そのあたりも含めて、今後の休みをどのように取得できるのかを相談、確認しましょう。

詳しくは下記の記事で解説していますので、よかったらご覧ください。

もしもすでに依頼したい葬儀社が決まっている場合は、危篤の段階で一報を入れておきましょう。

もしもまだ葬儀社が決まっていない場合は、可能であれば、スマホなどで検索して、いくつかよさそうな葬儀社をピックアップし、電話で問い合わせや相談をしておくことで、さまざまな面で、不安が軽減されます。

なぜ葬儀社への連絡で不安が軽減されるかと言うと、これからやって来る不馴れなことに対してさまざまなアドバイスをしてくれるからです。

また、ご逝去のあとにすべきこと(遺体の搬送先の決定、各方面への連絡、葬儀の詳細な打合せなど)を事前に知っておくことで、いざという時に慌てなく済みます。

葬儀社とやりとりしておくことで、いま疑問に思っていることが解決され、先行きが見通せます。

こうしたことによって、心の中の不安がわずかでも和らぐのです。

もちろん状況が状況ですし、「いまは葬儀のことなんて考えたくない」という人もいるでしょうから、無理だけはしないようにして下さい。

葬儀社が段取りをサポートする専門家ならば、宗教者は心をケアしてくれるプロフェッショナルです。

家族の危篤を伝えておくことで、いざご逝去を迎えた時に、葬儀の段取り、枕経のお参り、戒名の決定などを迅速に対応してくれるというメリットはもちろんですが、むしろ話を聴いてもらうことに大きな意義があります。

「痛みや苦しみをなんとか取り除いてあげたい」

「亡くなったらこの人はどうなっちゃうんだろう」

「もうすぐ死ぬかもしれないなんて信じられない」

こうした死の問題を受け止めるのは、医師でも、葬儀社でもできない、まさに宗教者の役割です。

もしも菩提寺や、日ごろお世話になっている宗教者の方がいるならば、まずは一報を入れて、あなたの話を聴いてもらいましょう。

家族が危篤状態になった際は、いち早く駆けつけたいものですし、多くの職場はそれを認めてくれるはずです。

ただし、危篤の場合は忌引休暇に該当しないのが一般的です。公休以外で休みを取るならば、有給休暇を取得する形になるでしょう。

もしも入院中の家族がまもなく危篤になりそうだと分かっていれば、職場に対して事前に相談して、危篤の時には休みを取得したい旨を伝えておきましょう。

大切な家族が危篤となった時の動揺は、私たちもよく理解できます。

ですから、自分たちだけで抱え込まずに、経験豊富な葬儀社に連絡して、専門的なアドバイスを受けることで、心身を少しでも楽な状態にしておきましょう。

広島県にお住まいの方であれば、どうぞ、私たち広島自宅葬儀社にご相談下さい。

まずはあなたのお話に耳を傾け、そして私たちだからこそお伝えできることをアドバイスいたします。

大切なご家族の最期を、納得いく形で見届けられるよう、心よりお祈りいたします。

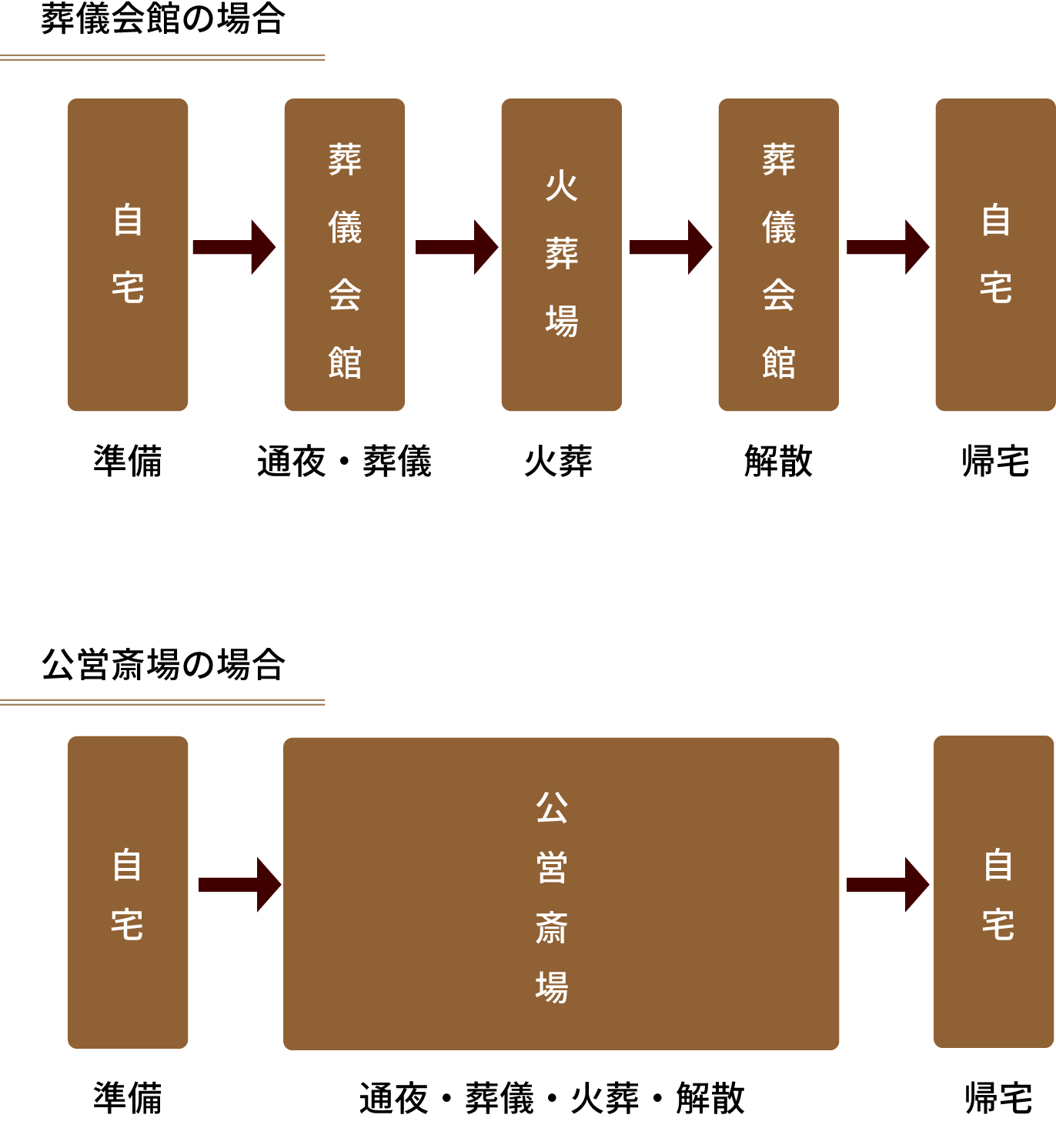

広島自宅葬儀社では、広島市安佐南区西風新都にある公営火葬場「広島市西風館」で行う低価格で高品質な

家族葬をご提案させていただいています。葬儀も火葬も同じ場所で行えるため、利便性が高くおすすめです。

通常価格235,000円(税込258,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

230,000

円(税抜)

税込価格

253,000円

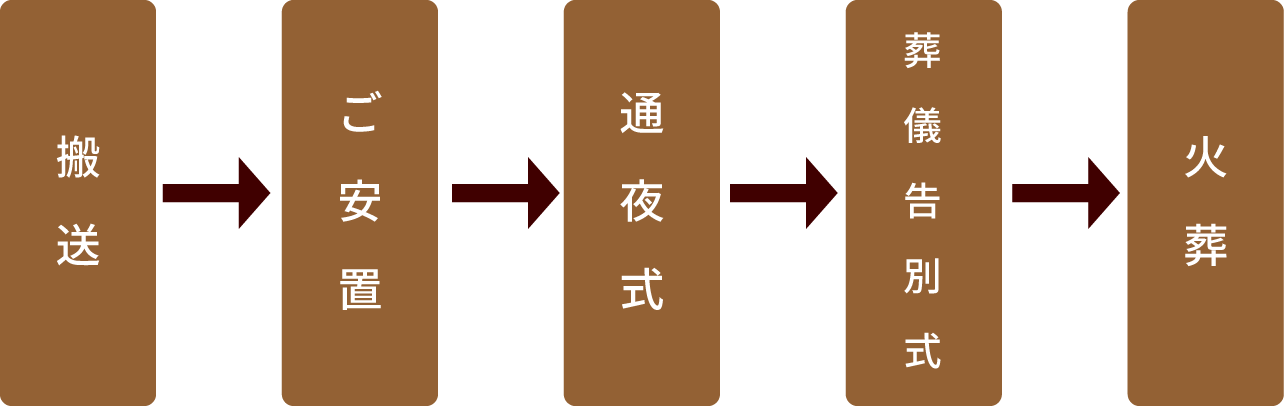

西風館で通夜・葬儀告別式から火葬までを行う

一般的な葬儀プラン

ご家族を中心として近親者にて広島市安佐南区西風新都にある

広島市西風館内の式場を利用して通夜・葬儀を行うプランです。

公営斎場は、使用料が比較的安く、式場と火葬場が併設されているため、利便性が高いのが特徴です。

ご出棺時は、徒歩で火葬炉へ移動致しますので、霊柩車やマイクロバスが不要になります。

費用負担が軽減されるだけでなく、ご親族の移動負担も最小限に抑えることができます。

| 西風館で家族葬 二日プラン |

230,000円(税込253,000円) |

|---|---|

| 葬儀場使用料 | 63,600円 |

| 火葬料 | 8,200円 |

| 総合計 | 324,800円 |

お布施は含まれておりません。

⻄⾵館で家族葬プランB

通常価格300,000円(税込330,000円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

295,000円(税抜)

税込価格

324,500円

⻄⾵館で家族葬プランC

通常価格385,000円(税込423,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

380,000円(税抜)

税込価格

418,000円

西風館で家族葬プランD

通常価格585,000円(税込643,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

580,000円(税抜)

税込価格

638,000円

通常価格215,000円(税込236,500円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

210,000

円(税抜)

税込価格

231,000円

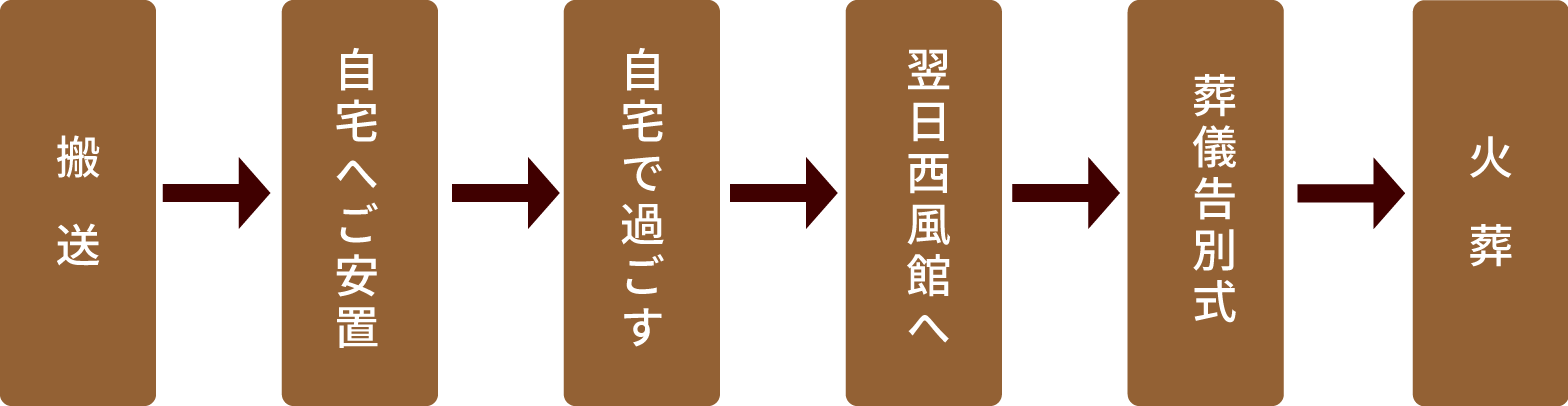

最後の時間を自宅で過ごしたい。葬儀をするなら葬儀場がいい。両方叶えるプラン。

最後の夜を自宅で過ごし、

翌日

西風館で告別式を行うプラン

ご家族を中心に近親者にて、西風館火葬場内にある式場で告別式のみを行うプランです。

通夜の日は、通夜式を行わず、自宅でゆっくり家族で過ごし、翌日西風館内の式場で告別式を行います。

葬儀告別式終了後は、そのまま徒歩で火葬炉へ移動します。

親族で集まるのは一度になるため、家族でゆっくり過ごせる時間が長く持てることが特徴です。

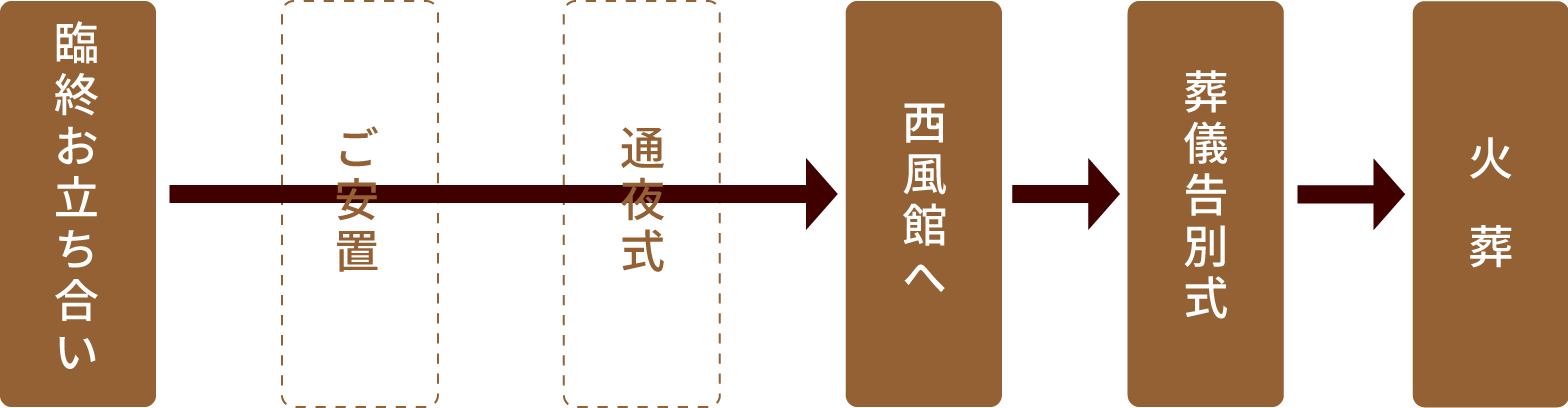

葬儀当日に西風館へ集まり、

葬儀から火葬まで行うプラン

ご自宅にご安置が難しい方へ、弊社にてお預かり安置、時間に合わせて西風館へお集まりいただきます。

通夜式を省き、広島市西風館で葬儀告別式から火葬までを行います。

出棺時は、徒歩で火葬炉へ移動するため、霊柩車やマイクロバスは不要です。

通夜式を省くため、2日間で行うのに比べて、費用負担を軽減することができます。

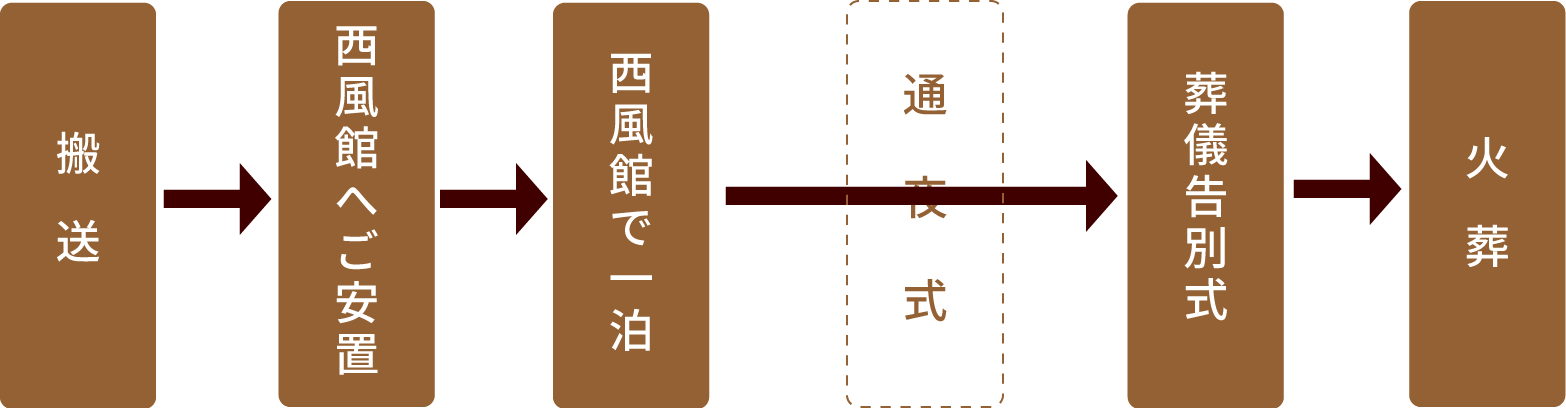

西風館を一泊二日間利用。

1日目は家族でゆっくり

2日目に翌日告別式から火葬まで

を行うプラン

ご自宅にご安置が難しい方へ、「西風館で家族葬プランA」同様、西風館を一泊二日間利用します。

(式場使用料は2日分になります。)

1日目は通夜式を行わず家族でゆっくり過ごし、2日目に葬儀告別式のみを行います。

自宅以外の場所で、家族でゆっくり過ごせる場所が欲しい方におすすめです。

1日目はいつでも出入りは自由、ご家族の自由に過ごすことが出来ます。

| 西風館で家族葬 一日プラン |

210,000円(税込231,000円) |

|---|---|

| 葬儀場使用料 | 27,600円 |

| 火葬料 | 8,200円 |

| 総合計 | 266,800円 |

お布施は含まれておりません。

| 西風館で家族葬 一日プラン |

210,000円(税込231,000円) |

|---|---|

| 葬儀場使用料 | 63,600円 |

| 火葬料 | 8,200円 |

| 総合計 | 302,800円 |

お布施は含まれておりません。

西風館火葬場には、葬儀が可能な式場が2式場あり、ご遺族が宿泊可能な親族控室も2部屋あります。

施設内に式場と火葬場が併設してますので、出棺の際は霊柩車が必要ありません。出棺の際にお車での移動が必要ないのが大きな特徴です。

プライバシーに配慮した動線になっておりますので、他の家の方と重なる場面は殆どありません。

| 所在地 | 広島県広島市安佐南区伴西2丁目7-1

※ 広島自動車道西風新都IC出口の西隣のためお車でお越しの場合、わかりやすい立地です。 |

|---|---|

| 定休日 | 1月1日、1月2日、秋分の日 |

| 駐車場 | 160台、大型バス2台、マイクロバス8台 |

| 指定管理者 | まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑) |

| 管理事務所 | TEL (082)848-8279/ FAX (082)848-8280 |

広島自宅葬儀社は、価格よりもサービスに最も自信のある、広島の小さな葬儀社ですが、葬儀会館を県内各地に保有してることもなく、テレビCMを行なっているわけでもなく、有名人の広告塔もいません。

そのような葬儀社へ、相談を躊躇するお気持ちはよくわかります。

だから私たちはサービス品質は一切落とさず、全てをお安く提供させていただき、且つご満足いただけなければ葬儀費用の全額返金をさせていただく取り組みを行なっております。

私たちへご相談いただけるハードルを少しでも下げられたらと思って始めさせていただきました。

ご相談者様と繋がるきっかけになればと思い取り組んでいますので、決して安いだけ、安さが売りの葬儀社ではないことをご理解いただけますと幸いでございます。

格安でも全て揃っています

一見安く見えても、プランに本来必要なものが含まれていなかったり、別料金になると言われて高くついたというお話は葬儀業界ではよくある話です。

そのような不誠実な対応は、私たちのような小さな葬儀社では、できるはずがありません。

そのようなことをすればすぐに廃業です。

私たちは身の程をわきまえていますので、姑息な手段を用いた営業手法、不誠実な広告表示は致しません。

ご希望のプランを実現するために必要なものは、プランに全て含まれています。

また、プランで取り扱う全ての商品は、自信を持っておすすめできます。

(自分達が自分達の家族のお葬式であっても自信を持って使用できるだろうか? この基準で選定しています。)

「本当にこの価格で良いんですか?」社員から尋ねられることも多いのですが、数ある葬儀社の中からご相談いただけるのなら、お客様に広島自宅葬儀社へお願いして良かったとおっしゃっていただけるなら本望でございます。

プランに火葬料金、お布施は含まれません。

火葬料は、広島市民の方8,200円、その他の方59,000円になります。

お布施はお寺様へ直接お尋ねください。お付き合いのあるお寺が無い場合は、ご紹介も可能です。

プランに西風館の葬儀場使用料は含まれません。

葬儀場使用料につきましては、下記をご参照ください。

| ● 葬儀場 1 | 【収容人数】約50名 【使用料2日間】 広島市民の方: ¥63,600 / 広島市民以外の方 ¥104,400 【使用料1日間】 広島市民の方: ¥27,600 / 広島市民以外の方 ¥45,000 |

|---|---|

| ● 葬儀場 2 | 【収容人数】約100名収容 【使用料2日間】 広島市民の方: ¥76,800 / 広島市民以外の方 ¥124,800 【使用料1日間】 広島市民の方: ¥34,200 / 広島市民以外の方 ¥55,200 |

| ● 多目的室 | 広島市民: ¥2,080 / 広島市民以外の方 ¥3,350 |

| ● 追加使用の場合 | 【葬儀場1及び遺族控室】 広島市民の方: ¥4,600 / 広島市民以外の方 ¥7,500 【葬儀場2及び遺族控室】 |

メールでのお問い合わせはこちら

急な葬儀という出費にお困りの方を助ける葬儀ローンという金融商品。

一見お困りの方を救う救世主のように映りますが、大切な家族を亡くしたご遺族が葬儀の為にローンをする。

葬儀が終わると、大切なあの人はいない、借金だけが残る。

これがご遺族にとって本当に最良な選択でしょうか?

葬儀ローンにすぐに手を出したらいけないと私が考える理由と、世間が知らない葬儀社の本音を葬儀社の立場からお話させていただきます。

まず葬儀ローンと言われる金融商品の特徴を見ていきましょう。

・葬儀社が提携している信販会社の商品

・銀行や信金、労金が取り扱っている商品

・葬儀という急な出費にすぐに対応できない人の味方

・分割払いができる

・利息の支払いが発生する

お葬式という突然やってくる急な出費にすぐに対応できない方へ向けての金融商品です。

まとまったお金を一括で支払うことができない方にとって、助けになる場合もあります。

| 小さなお葬式(オリコ) | 6回以上の分割払いの場合、分割手数料実質10% |

| よりそう(オリコ) | 6回以上の分割払いの場合、分割手数料実質10% |

| イオンのお葬式 | 実質年率7.2% |

例えば葬儀ローンを利用して葬儀代100万円を2年間で返済する場合、利息はいくらになるのか下記をご覧ください。

葬儀代100万円×実質年率10%÷365日×利用日数730日=利息20万円

このように利息が高いことから、葬儀ローンを利用する場合は、50万円以下にすることをおすすめします。

年収の3分の1以上の借入れを行うと、生活苦の危険が迫ると言われていますので、葬儀ローンを利用して、当初の予定よりも豪華な葬儀を行うというのは、一番やってはいけないことです。

葬儀ローンは、お困りの方にとって助けになり、取り扱っていた葬儀社は感謝され、銀行や信販会社にとっては利息分が収益となり、お互いがwinwinという関係が成り立つように見えます。

ただし、ここには落とし穴があります。

葬儀ローンは、葬儀社から今すぐの支払いを求められていることが前提にあって成り立っています。

葬儀社から今すぐの支払いを求められている場合に救世主となるわけで、今すぐの支払いを求められていない場合は、救世主にならず、ただの金利の高い金融商品へと早変わりするのです。

葬儀ローンを取り扱っている事業者には、決まって下記のような文句があります。

「葬儀社への支払いは、葬儀を終えておよそ1週間〜10日が目安のようです。」

論理としては、

1.葬儀社への支払いは1週間〜10日以内が目安です。

2.そのため、すぐにまとまったお金が必要です。

3.すぐに用意ができない方は、葬儀ローンという選択肢もあります。いかがですか?

間違ってはいませんが、解決策を金融商品へ見出す前に、まだまだ別の解決方法を模索してみましょうと筆者はお伝えしたいです。

実際はご遺族の事情によって、臨機応変に対応している葬儀社は多いのです。

インターネットで「葬儀ローン」と調べてみると、その多くが銀行系、オリコなど信販会社の商品紹介、金融商品へ誘導するアフィリエイト記事、大手葬儀社紹介事業サイトであることがわかります。

これらには共通している点があります。

いずれも「実際に葬儀のお手伝いをしている人ではない」のです。

これでは実情は一般の方々にはわかりません。

このような理由から世間が誤った認識をしている可能性を感じ、実際に葬儀のお手伝いをしている私が葬儀社の立場から下記の誤解を解かせていただきます。

葬儀社紹介事業者のサイトでは、「信販会社と提携して葬儀ローンを取り扱っている葬儀社であれば、今すぐ支払いが困難な場合でも安心です」とあります。

葬儀ローンを取り扱っている葬儀社は、支払いに不安がある方の味方、親切な葬儀社に映るかもしれませんが、親切とも限らない場合もあるのです。

信販会社と提携してご遺族に葬儀ローンを組んでいただくと、葬儀代の回収について完全に自社の手から離れるので、葬儀代の回収に頭を悩ませることがなくなります。

代金の未回収になることを防げるのが一番のメリットです。

デメリットとして信販会社から手数料が引かれるので、葬儀代全額が売上とはなりません。

大手葬儀社紹介事業者や地元の専門業者まで、信販会社と提携している葬儀社は幅広いですが、提携している主な理由は、葬儀代の未回収を防ぐために自社で出来る予防措置と考えているところが多い印象です。

利息が高い金融商品を遺族に勧める事に心を痛める部分も現場にはあるようです。

ご本人が望めばご利用いただくというスタンスで、積極的に勧める葬儀社は少ないと言えます。

信販会社と提携していなくても、葬儀代の分割払いに対応している葬儀社は、実は日本全国にたくさんあります。

このような情報は、事例がたくさん増えても困ると葬儀社は考えるので、ネット上には載っていませんが事実です。

信販会社と提携している葬儀ローンを取り扱っていないだけで、ご遺族と直接書面を交わして自社で分割払いに対応しているのです。

筆者は前職で年間数千件の葬儀を行っていた大手葬儀社に勤めていましたが、葬儀ローンを利用した葬儀は、年間数千件の中で1件もありませんでした。

代わりに信販会社を通さず、自社で分割払いに応じた葬儀は数件ありました。

このような理由から、信販会社と提携していない葬儀社は、分割払いができない融通の利かない葬儀社と決めつけるのは誤りです。

葬儀社が直接分割払いに応じるケースでは、利息をいただかない場合もあります。

どこの業者が行っているかは、直接相談して調べてみる必要があります。

葬儀ローンを導入していない葬儀社の本音は、下記の理由から信販会社と提携する必要がないと考えているためです。

1.分割払いの要望には自社で対応するので問題ない

2.金銭的に困った遺族に利息の高いローンをさせたくない

3.信販会社に払う手数料が許容できない

自社で対応するところは、葬儀社によって対応が異なることを想定しておかなければなりません。

また、自社で対応する葬儀社は、遺族と面と向かって話を行い、解決していく形を選択している業者であるため、臨機応変な対応が期待できるのは、実はこちらの葬儀社なのです。

では最後に葬儀ローンを検討する前に、やるべきことを順番に解説させていただきます。

まず分割払いをしなくて済む方法はないか、模索してみましょう。

葬儀の内容を見つめ直し、葬儀代を抑えることはできないか。

葬儀社の担当者へ素直に事情を話して、相談に乗ってもらうことが大切です。

葬儀代をローンするよりも、葬儀代そのものを抑えることが最優先事項です。

ローンをしなくてもお支払いできる予算はいくらなのか、葬儀担当者に伝えるのが効果的です。

「◯◯さえ我慢していただければ、予算内で出来ます」など、ご家族が想像していなかった回答が得られる確率が高まります。

葬儀屋の私としては、葬儀ローンよりも、この担当者の知恵によるアドバイスこそ、ご家族の救世主になり得ると私は思っています。

もうこれ以上は、というところまで切り詰めて、それでも支払いが難しい場合、葬儀代を捻出する方法が他にないか、ご家族で考えてみましょう。

分割払いを視野に入れるのはその先です。

見直しを行った葬儀の内容と見積もり額が決まります。

それでも支払いが1ヶ月後でも厳しいと感じる場合、初めて分割払いを交渉する段階に入ります。

まだ葬儀を依頼する前の方は、検討中の葬儀社へ分割払いが可能かどうか尋ねてみましょう。

その時に月々の返済がどの程度まで可能か、返済期間の猶予なども聞いてみましょう。

態度が変わらず、親身に一緒に考えてくれる業者がおすすめです。

上記で解決できなかった時、最終手段で葬儀ローンを利用しましょう。

しかし葬儀ローンには審査があります。

審査が通らない方もいらっしゃいますので、注意しましょう。

一般的には銀行などが取り扱う葬儀ローンよりも、信販会社の葬儀ローンが審査に通りやすいと言われています。

葬儀ローンを利用する場合は、先述した通り、高額な金額は大変危険です。

小さなお葬式の火葬式など、少額プランを選択して、月々の支払いを1万円程度に抑えるという選択をおすすめします。

15万円以下のお葬式を分割で支払う、これが一番安全ですし、審査も通りやすいです。

最後に過去の分割払いの実例をご紹介して終わりたいと思います。

奥様の葬儀をご主人が送り出し、100名以上の方が当日参列されました。

葬儀が終わって半月後、葬儀代120万円の入金がなかったため、ご主人に事情を伺うと、香典で支払うつもりだったのだが、香典が消えたということでした。

後でわかるのですが、ご長男が自身の借金返済に香典を全額使ったのです。

結局、信販会社は通さずに自社とご家族との間で書面を交わして、毎月2万円×5年間払いとなりました。

ご家族の生活状況も踏まえて無理のない範囲でお支払いいただくことを優先した結果、5年という長い月日になりましたが、無事に返済をいただきました。

年金を受給しながらアルバイトで生活をしていたご主人が奥様の葬儀を行いました。

葬儀代は20万円、すぐに全額の支払いは困難とのこと。

金融機関、信販会社の葬儀ローンは審査に通らないため利用できません。

そのため自社が直接分割払いで対応することになりました。

頭金で8万円お預かりし、残金は毎月1万円×12回払いとなりました。

1年後に無事完済となりました。

早めにご相談いただいたことで、双方が納得する形で葬儀を行うことができました。

葬儀現場ではこのような事例もありますので、参考にしていただければ幸いです。

広島県にお住まいの方で、葬儀費用の支払いに心配な方は、弊社へご相談ください。

広島県内全域、ご家族様の状況に応じて、臨機応変に対応させていただきます。

公営斎場で、通夜式・葬儀告別式~火葬を行うプラン

通常価格270,000円(税込297,000円)のところ

事前相談・資料請求で5,000円割引

葬儀場で家族葬

プランA

265,000円(税抜)

税込価格

291,500円

通夜式あり

告別式あり

葬儀場で

少人数

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

公営斎場で通夜・葬儀告別式から火葬

までを行う一般的な葬儀プラン

ご家族を中心として、近親者にて斎場内の葬儀場を利用して通夜、葬儀を行うプランです。

公営斎場は、使用料が比較的安く、式場と火葬場が併設されているため、利便性が高いのが特徴です。

ご出棺時は、徒歩で火葬炉へ移動致しますので、霊柩車やマイクロバスが不要になります。

費用負担が軽減されるだけでなく、ご親族の移動負担も最小限に抑えることができます。