ご依頼・ご相談の方はこちら

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

病気やけがで入院していた家族が危篤状態に陥ってしまったことを告げられたら、あらゆることを最優先して、その場に駆けつけます。

そして、特に関係の近い人に対してはその旨を伝えなければなりません。

この時に多くの方が、

「どこまでの人に連絡すればいいのだろうか」

「会社や職場に迷惑をかけてしまう。誰にどのように話そうか」

…といった具合に、悩んでしまうものです。

この記事では、いざという時にパニックになってしまうことや慌てることがないよう、家族が危篤と告げられた時の対応、親族や会社への連絡方法を解説致します。

病院から危篤の知らせを受けたら、自身は病院に急行しなければなりません。

同時に、関係の濃い家族や親族にも、危篤である旨を伝えます。

非常時ですから、本当に大切な家族に対しては、迷惑かどうかなどは考えず、すぐに電話で連絡しましょう。

どうして「すぐに」「電話で」連絡するのがよいのでしょうか。

これらをひとつひとつ解説させていただきます。

危篤状態にある人の余命は、一刻一秒を争うからです。

連絡が遅れてしまうことで、看取りができないということにもなりかねません。

相手が家族であるならば、夜中であっても遠慮することなく電話をすべき状況にあるということです。

また、家族や近しい人に連絡することで、危篤という非常事態をあなたひとりで抱え込まずに済みますので、精神的な負担も和らぐはずです。

電話が最も簡単かつ迅速に相手に状況を伝えられるからです。

加えて、声を通して会話することでお互いの感情を汲み取ることができ、戸惑いやパニックに陥っている人をケアすることもできるでしょう。

電話が繋がらない場合は、留守電を残した上で、LINEなどのメッセージアプリやメールなどを送っておくとよいでしょう。

この場面で難しい点は、「誰に」「どこまでの人に」連絡すべきなのかということです。

通常は下に挙げる人たちの中で「最後に立ち会ってほしい人」に連絡をします。

・同居の家族

・三親等内の親族(危篤者から見た配偶者、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、おじおば、甥姪)

・危篤者と特に親しくしていた知人や友人

もしも可能であれば、誰に立ち会ってほしいかを事前にリスト化しておくと、いざという時でも家族は安心して対応できます。

またコロナ禍以降は特に、来院の人数に制限を設ける病院も少なくありません。

病院や他の入院患者の迷惑になる恐れもありますので、どれくらいの人数であれば面会してもよいか、事前に確認しておきましょう。

立ち会ってほしい相手に対しては、まず突然の連絡を詫び、身内が危篤であること、家族として本人に立ち会ってほしい旨を伝えます。

深夜や早朝の場合は「こんな時間に申し訳ありません」とひと言沿えます。

その上で次の事柄を簡潔に伝えます。

・危篤者の名前

・連絡している本人について(名前・危篤者との関係性・連絡先)

・入院先の病院名・住所・病室番号

相手が電話に出ない場合、あるいは電話連絡がはばかれる場合は、これらの内容をLINEやメールなどで伝えます。

すぐに駆けつけてもらいたいわけではないものの、つながりのある相手に対しても一報を入れておくのが良いでしょう。

夜間に危篤の連絡を受けた場合は、翌朝になってから連絡しましょう。

予め状況を伝えておくことで、相手も万が一の時に対しての心構えができます。

「どうして知らせてくれなかったの」とあとから苦言を呈されることもありません。

夜分遅くに申し訳ございません。

先ほど電話で連絡を差し上げました広島太郎の長男の一郎でございます。

電話でお伝えできなかったので、メールにて失礼いたします。

昨年より入院しておりました母ですが、容体が急変し、先ほど病院から危篤であるとの連絡を受けました。

現在は、意識がない状態で、主治医の先生に危篤を告げられました。

〇〇様には母も大変お世話になり、元気な時もいつも〇〇様の話をしておりました。

もしも可能であれば、まだ息のあるうちに母の顔を見てやってもらえないでしょうか。

母もさぞ喜ぶことと思います。

病院は広島市中区の△△病院です。病室は、△△病棟△階の△△号室です。

面会可能時間は〇時から〇時までとなっていますが、時間外窓口に事情を伝えると中に入れるはずです。

もしも分からなければ私の携帯電話にご連絡下さい。

もしもこのメールをご覧になりましたら、私の携帯電話、090-0000-0000までご一報いただければ幸いです。

急なご連絡で恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

広島一郎

身内が危篤になった場合、できれば付きっきりで立ち会いたいものです。

その場合、会社を休まなければなりません。

家族が危篤であること、どれくらいの休みがほしいか、抱えている仕事の案件を誰にどのように引き継ぐかなど、事務的なやりとりが求められます。

急な休暇は会社に迷惑を与えてしまうので、まずはなるべく早く上長に電話します。

早朝や深夜の場合は、まず先にメールやLINEで伝え、その後日中に電話で直接状況を伝えます。

連絡の際は次の事柄を伝えます。

・家族が危篤であることとその状況

・休暇の希望日数

・仕事の案件の引継ぎについて

この場合、慶弔休暇は取得できず、有給を消化する形になるので、事前に就業規則を確認しておきましょう。

〇〇部長 広島一郎です。夜分遅くのメール、恐れ入ります。

私事ながら、以前から話しておりました入院中の母が危篤との連絡が病院からあり、予断を許さない状況です。

私はこれから入院先へ向かい、母に寄り添うこととなります。

急な申し出で誠に申し訳ありませんが、数日間ほどお休みをいただきたく存じます。

母の容体が不安定なため、場合によっては休みが延びる可能性があるかもしれません。何卒ご容赦ご理解くださいますようお願い致します。

なお、現在私が担当しております案件は、それぞれお客様に事情をお伝えした上で、一時的に誰かに引き継ぎをお願いしたく存じます。

そのあたり、また翌朝お電話にて調整させて下さい。

もしも何かありましたら、私の携帯電話(090-0000-0000)にご連絡いただければと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。

危篤と診断された場合、いつお亡くなりになってもおかしくありません。

回復は見込めないとされる場合も多く、早ければ半日、2〜3日でご逝去を迎える方もいらっしゃいます。

近しい家族や、立ち会ってほしいと思う方には、夜中であってもすぐに電話で連絡をしましょう。

親戚や会社に対しては、まずはメールでいまの状況を簡潔に伝え、落ち着いたころに電話をしましょう。

また、中には危篤を診断されてから一週間、あるいは一か月持ちこたえることもあり、ご家族はその対応に困ってしまうケースも少なくありません。

そんな時は、危篤の状況に慣れている専門家に相談することで、今自分がなにをすべきかを安心して整理できます。

危篤と言われて、どうしていいか分からずにお困りの方は、お気軽に、広島自宅葬儀社にご相談下さい。

どんなささいなことでも構いません。親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。

喪服は黒と決まっていますが、喪服の上に着るコートは、必ずしも黒でなくて構いません。

ただし、故人を悼む場であることを考えると、派手な色合いや光沢ある素材のコートは控えるべきです。

お葬式で喪服の上に着るコートの色や素材、形、丈などについて解説します。

お葬式に最もふさわしい色は黒ですが、黒いコートを持っていないからといって、お葬式のためにわざわざ新調する必要はありません。

コートは値の張る買い物です。

儀式中はコートを脱いで参列するわけですから、喪服さえきちんと着ていれば、最低限のマナーはクリアしているといえます。

ただ、だからといって「お葬式のコートはどんなものでも構わない」というわけでもありません。

以下の解説を参考にして、手持ちの中で最もお葬式にふさわしいコートを選んでください。

お葬式の場では、なるべく落ち着いた色味のコートを選びます。

黒やグレー、紺、ブラウンなど、濃いめの地味な色がベストです。濃いめの地味色がない場合は、ベージュやカーキといった淡めの地味な色でも構いません。

避けたいのが、赤や黄色、青、緑、白といったハッキリした色味です。

ピンクや水色など、華やかな印象の色合いも避けましょう。

判断が難しいのは、紫のコートです。

藤色や、紺色に近い印象の青みがかった紫であれば差し支えないでしょう。

赤みがかった紫はあまりふさわしくありません。

もっとも、その紫色が「落ち着いている」か、「派手な印象」かは主観に頼る部分が大きいので、紫自体を避けた方が無難といえます。

コートの素材は落ち着いた上品さを持つウールやカシミア、アンゴラ、メルトン素材が最もふさわしいといえます。

ポリエステルやナイロンのコートであっても、光沢を抑えた素材であれば構いません。

注意したいのが、ムートンなど毛皮を使ったコートや、フード部分などについているファーを避けることです。

実際には毛皮を使っていなかったり、エコファーであったりしても、仏教が戒めているむやみな殺生を連想させてしまうからです。

ファー部分が取り外せるなら、あらかじめ外しておきましょう。

また、ボア素材はカジュアルな印象を与えるため、避けましょう。

無地のコートが理想的ですが、目立たない程度に同色の綾織りが入っている程度であれば構いません。

ストライプなど遠目からでも分かってしまうような柄や、ツートーンカラーなどは避けましょう。

コートの形は、なるべくシンプルなものを選びましょう。

テーラードやチェスター、Pコート、ダッフルコートなどがおすすめです。

モッズコートやライダースはカジュアルな印象のため避けましょう。

ダウンコートもカジュアルな印象のため、本来であればあまりふさわしくありませんが、厳寒期はやむを得ないでしょう。

喪服は重ね着が難しい服装ですから、とくに寒い日はぜひ暖かさ重視でコートを選んでください。

気をつけたいのが、オーバーサイズなデザインです。

近年、とくに女性の間で、肩が落ちるデザインのチェスターコートや袖が大きく膨らんだダウンコート、大胆なAラインのコートなどが流行っています。

厳粛な葬儀の場では、このようなボリュームあるデザインを避けた方がいいでしょう。

膝上10センチ~膝下丈の、長めのコートがふさわしいといえます。

とくに男性は、喪服として着用する黒ジャケットの丈を超えるもののほうが、バランスが取れます。

膝下丈をはるかに超えてしまうようなロングコートは、カジュアルな印象を与えることがあります。

また、丈が長くなるほど持ち歩くとき引きずりがちです。

火葬場へ出向くなど頻繁にコートを着脱する親族関係者はとくに、長すぎるコートを避けましょう。

喪服の上に着るコートならではの注意点が3つあります。

裏地がないコートは、脱いだとき喪服にコートの繊維がついてしまうことがあります。

喪服は真っ黒なので、糸くずがつくとかなり目立ちます。

葬儀の場に知り合いがいなければ、背中や肩に着いた糸くずを指摘してもらうこともできません。

必ず裏地のついたコートを着ましょう。

普段着ているコートは、知らぬ間にホコリが付着し、汚れている場合があります。

お葬式に出かける前に、エチケットブラシでコートを撫でつけましょう。

ホコリが取れる上、繊維の目が整って新品のようなツヤが出ます。

ウール系のコートはとくに、袖の内側やカバンがあたる腰のあたりに毛玉がつきがちです。

フォーマルな席に出るためのコートですから、毛玉は取り除いておきましょう。

以上、お葬式で喪服の上に着るコートについて解説しました。

どうしてもお葬式にふさわしいコートが家の中に見当たらず、「せっかくだから新調しよう」と考えているとしたら、もう一つ気をつけてもらいたいことがあります。

それはコートの裏地の色です。

黒いコートほど、裏地にパッと目を惹くような赤や青の生地を使っているケースが見られます。

せっかくお葬式のために新調するのですから、できれば裏地も地味な色のコートを選びましょう。

「自分の葬儀は簡単でいい、お金をかけないで欲しい」

先行く人が残される家族を思い、このような言葉を残すことは珍しくありません。

日常的にご遺族様に接している私の経験上、「簡単な葬儀」と聞いて思い浮かべる葬儀の形はさまざま、人それぞれだと感じます。

普段お話を聞かせていただく中で、ご家族の思い描く一番安い葬儀、簡単な葬儀を形にしていく作業を行うのですが、今回はその事例をご紹介させていただきます。

ご覧いただいているあなた様の参考になれば幸いでございます。

「一番安い葬儀」「簡単なお葬式」と聞くと通常の葬儀を簡略した簡単な葬儀を連想する方は多いと思います。

しかし簡略化した葬儀というのは、実際にどこまでを簡略化するイメージなのかは人それぞれなのです。

通常のお葬式の流れを始めに紹介したいと思います。

1搬送〜ご安置

2通夜式

3葬儀・告別式

4出棺

5火葬〜収骨

1〜5の手順で進めるが、家族のみで家族葬を行いたい。

これをある方は「簡単なお葬式」と呼びます。

1〜5の中のどれかを省略するのも「簡単なお葬式」と呼びます。

兄Aさんと弟Bさんが「簡単なお葬式」をしようと話します。

事前に共通理解があったとしても、思い描く「簡単なお葬式」のイメージが全く異なっていることもよくある話です。

また、このようなケースもあります。

「一番安い葬儀」を希望する姉Aさんと妹Bさん。

姉のAさんは1〜5の手順や内容よりも、とにかく一番安い方法が優先。

妹のBさんは少しでも安い葬儀が優先ですが、お寺様の読経は希望します。

このように一番安い葬儀、簡単なお葬式を求める方々には、人それぞれの譲れない希望があり、人によって異なることがお分かりいただけたと思います。

この記事ではなるべく多くの方の希望に沿える形をご紹介させていただきます。

それはあなたがもしもの時に、家族や親族へ、あるいはお世話になる葬儀社へ、

「こういう葬儀がしたい」と相手へ伝えられるようになっていただきたいからです。

不慣れな葬儀の場面で思い描いていたイメージを正確に口にするのは、なかなか難しいことです。

しかし事前に知識を身につけていれば、いざという時にも正確に伝えられる確率は高まります。

それはあなたの希望する葬儀が実現しやすくなることに繋がります。

一番安い葬儀は、通夜式・葬儀告別式を行わず、直葬(火葬のみ)を行う方法です。

弊社であれば65,000円(税込71,500円)です。

火葬当日、葬儀社が故人様を火葬場へと搬送します。

ご遺族は直接火葬場にお集まりいただき、その場で短時間のお別れが可能です。

お葬式に対しての準備や拘束される時間が一番少なく、費用が最も安く抑えることができる点です。

お金をあまりかけられないという方以外にも、時間をあまりかけられないという事情のある方に選ばれています。

私は一番安い葬儀をお求めの方のニーズが直葬で全て満たされるとは思っていません。

「一番安い葬儀を求めているけれども、これは違う。直葬は葬儀ではなく、火葬のみではないか」というご意見をいただくこともあるからです。

このような方の多くが、一番安い葬儀は直葬と予め知っていらっしゃる、それでは答えにならないから別の提案を求めている。

そんな方がこの記事をご覧になられていると私は認識しています。

それは次でご紹介させていただきます。

「簡単に安く済ませられれば一番、だけどお経が全くないのは困る。」

「葬儀は簡単でいい、だけど形だけでもお経はあげてもらいたい。」

このように思う方もいらっしゃるでしょう。

これも人によっては「一番安い葬儀」「簡単なお葬式」になるのです。

この場合、2通りの方法があります。

どちらがあなたの考えに近いか、ご覧になってみてください。

一つ目は、先ほどの直葬、火葬のみを基本にして、新たに読経を加えたスタイルです。

直葬は遺族が火葬場に集まり、火葬場でお別れをしてお見送りをするものですが、これに火葬炉前で行うお寺様による読経を加えます。

葬儀社への支払いは、各社の直葬プラン、火葬式プランなどが目安になります。

それに新たに加わるのが、寺院へのお布施となります。

弊社であれば炉前読経のお布施は、3.5万円で承っています。

全国的には3〜6万円が相場となっています。

読経の時間は、平均5〜10分程度になり、その間にご遺族は焼香を行います。

読経終了後、最後のお別れを行います。

「火葬のみは葬儀ではない」とおっしゃる方にも、葬儀だと感じていただけるのではないでしょうか。

直葬+炉前読経であれば、どこの都道府県でも15万円〜20万円未満で可能だと思います。

広島自宅葬儀社であれば、火葬式121,000円(税込)+お布施35,000円=合計156,000円(税込)になります。

二つ目は、ご安置〜通夜式〜葬儀告別式〜出棺〜火葬が通常の葬儀の流れですが、この中の通夜式を省いた形、一日葬と呼ばれるスタイルです。

通常参列者は、通夜の日、葬儀の日と2度出席しますが、一日葬の場合は、葬儀の日のみ出席となります。

従来2度のはずだった出席が1度になるわけですから、こちらも「簡単なお葬式」に該当します。

尚且つ、これまでご紹介した中で一番通常の葬儀に近い形になります。

通常の葬儀と異なるのは、繰り返しますが、通夜式の有無です。

これ以外は全く変わりません。

読経も先ほど紹介した炉前読経は5〜10分でしたが、こちらは一般的な葬儀同様の時間になりますので35〜45分になります。

広島自宅葬儀社であれば205,000円(税込225,500円)+寺院へのお布施で一日葬が可能です。

お布施は7〜10万円が相場になります。

参列者が集まるのが一度になりますので、感染リスクが軽減されるメリットが注目され、コロナ禍で需要が高まりました。

3つ目は、葬儀と言えば受付で記帳をいただく、香典を受け取り、返礼品をお渡しする。

あるいは参列者へ食事の振る舞いをする、参列者一人一人へ挨拶をする、これらの光景を浮かべる方もいらっしゃると思います。

これらを全て無しにすることは、人によっては仰々しくかしこまる必要のないお葬式になり、つまり「簡単なお葬式」となります。

この場合、葬儀は近い親族のみで家族葬として行います。

近い者だけで行う葬儀であれば、仰々しくかしこまる必要もないということも少なくありません。

宗教的儀式は通常通り、通夜式・葬儀告別式を行います。

広島自宅葬儀社であれば255,000円(税込280,500円)+寺院へのお布施で可能です。

・一番安い葬儀・簡単なお葬式は、人によって描くイメージは異なる

・一番お金のかからない簡単なお葬式は、直葬

・人によっては一番安い葬儀、簡単なお葬式は、「直葬+炉前読経」、「一日葬」の場合もある

・どこまで簡単にするのか、火葬のみの直葬から一日葬、家族葬まで幅がある。大切なのは家族で考えを擦り合わせること。

「葬儀は簡単に」

この言葉は奥が深く、浮かべるイメージは人によってさまざま、それが時に家族を困らせ、悩ませる原因になることもあります。

どこまで簡単にすれば良いのか、さじ加減の調整が家族の間で求められる場合もあるのです。

お一人で全て決めないといけない立場の方は、さじ加減は自分自身に全て委ねられます。

出来ることならご本人から具体的な内容を事前にお伺いできれば一番なのでしょうが、難しい場合もあります。

こういう時こそ、お近くの葬儀社に相談に行ってみましょう。

広島県の方であれば、弊社へいつでもご相談ください。

年々、お葬儀は縮小化し、今では家族葬が当たり前になりました。

しかしたとえ簡素化が進んだとしても、先行く人の思い、残された家族の思い、送る側の気持ちはいつの時代も変わらないものです。

ご家族の思いを尊重し、お考えを汲みとり、最良のご提案をさせていただきます。

臨済宗は日本仏教の宗派で、坐禅を重んじる「禅宗」のうちのひとつです。

また、「わびさび」に代表される日本文化は、室町幕府と距離の近かった臨済宗にその原点を見ることができます。

この記事では、臨済宗とは具体的にどのような教えを説いているのか、日本社会でどのような影響を及ぼしてきたかなど、基本的な知識や教え、さらには葬儀や仏事について、分かりやすく解説いたします。

まずは臨済宗がどのような宗派なのか、その概要をお伝えします。

臨済宗は、もとは中国で始まった宗派です。

インドから禅の教えを広めるために中国にやってきた達磨大師(ダルマ)は中国禅宗の祖となり、以降中国社会に禅の思想が広まっていきます。

中国の禅宗は5つの大きな流派に分かれ、そのうちのひとつが、唐の時代の禅僧である臨済義玄が開いた臨済宗でした。

さらに臨済宗は「黄竜派」と「楊岐派」に分かれます。

日本に臨済宗を伝えた栄西は前者の黄竜派に属しますが、現在の日本の臨済宗の主流は後者の楊岐派の系譜です。

日本に臨済宗を伝えたのは、鎌倉時代の僧侶・栄西でした。

比叡山で修行に打ち込み栄西でしたが、世俗化が進み、権力争いに明け暮れる比叡山を改革するべく、本場の天台宗を学ぶに、28歳と47歳の2度に渡って中国に渡航し、そこで禅宗の教えを知ります。

51歳の時に臨済宗僧侶としての印可を受け(正統後継者として認められること)、日本に戻り、禅の教えを広めていくこととなります。

栄西による新しい動きは、既成権力や既存の仏教勢力から非難や弾圧を受けます。

しかし、平安の貴族社会から鎌倉の武家社会へと世の中が大きく変革する時期、栄西は新興勢力であった源氏や北条氏から信頼を集め、鎌倉時代から室町時代にかけて影響力を強めていくこととなります。

ちなみに、臨済宗に並ぶもう一つの大きな禅宗の宗派に曹洞宗があります。

臨済宗が幕府や権力に近かったのに対し、曹洞宗は地方の武家や庶民に対して教線を拡大していったことから、「臨済将軍」「曹洞土民」と両者を表現します。

現在の臨済宗は、14の諸派に分かれ、約7000もの寺院があります。

現在の日本臨済宗の14諸派は以下の通りです。

| 宗派 | 本山寺院 | 所在地 |

| 臨済宗南禅寺派 | 南禅寺 | 京都市左京区 |

| 臨済宗妙心寺派 | 妙心寺 | 京都市右京区 |

| 臨済宗建長寺派 | 建長寺 | 神奈川県鎌倉市 |

| 臨済宗東福寺派 | 東福寺 | 京都市東山区 |

| 臨済宗円覚寺派 | 円覚寺 | 神奈川県鎌倉市 |

| 臨済宗大徳寺派 | 大徳寺 | 京都市北区 |

| 臨済宗方広寺派 | 方広寺 | 静岡県浜松市 |

| 臨済宗永源寺派 | 永源寺 | 滋賀県東近江市 |

| 臨済宗天龍寺派 | 天龍寺 | 京都市右京区 |

| 臨済宗相国寺派 | 相国寺 | 京都市上京区 |

| 臨済宗建仁寺派 | 建仁寺 | 京都市東山区 |

| 臨済宗向嶽寺派 | 向嶽寺 | 山梨県塩山市 |

| 臨済宗仏通寺派 | 仏通寺 | 広島県三原市 |

| 臨済宗国泰寺派 | 国泰寺 | 富山県高岡市 |

この章では、臨済宗がどのような教えを説いているのかを解説いたします。

臨済宗とは禅宗の一派ですが、ではそもそも「禅」とは一体何なのでしょうか。

よく私たちは坐禅の姿を見て、それを禅だと思いがちですが、坐るだけが禅ではありません。

禅とは、心の散乱を鎮めた精神状態のことです。

ですから禅宗では、坐禅や作務(食事や掃除などの日常生活)全体を修行と捉え、どのような煩悩や周囲の環境などに心を乱さないように努めます。

■達磨大師の四聖句

禅の教えを中国に伝えた達磨大師の言葉である「四聖句」に、禅の真髄が込められています。

・「不立文字」(ふりゅうもんじ)

お釈迦様の悟りの境地は、文字や言葉に置き換えて伝えられない。

坐禅や作務など、日々の体験から悟りの境地を目指す。

・「教外別伝」(きょうげべつでん)

言葉を用いず、師匠から弟子へ、心から心へ対して禅の真髄を伝えることを大切にしている。

・「直指人心」(じきしにんしん)

修行を通じて自己の内奥(=人心)を見つめることで仏心に通じ、悟りの境地に到達できる。

・「見性成仏」(けんしょうじょうぶつ)

人間は誰もが仏になれる素質(仏性)を備えている。

そのことを自覚すれば、おのずと仏になれる。仏さまは自分自身の中にある。

臨済宗の大きな特徴が禅問答です。禅問答のことを「看話」と呼ぶことから、臨済宗の禅を「看話禅」とも呼びます。

(禅問答をせずに、ただ坐ることを大切にする曹洞宗は「黙照禅」と呼ばれています)。

禅問答では、師匠から出された問いに対し、弟子がその答えを考え抜きます。

ここで出される問いはすべて一般常識から逸脱したものばかり。

一見シュールに思えるものの、それは私たちがいかに世間の常識や価値観に縛られているかを意味します。

心の散乱を鎮めた精神状態を目指すなら、まずは私たちを規定する常識や価値観を内側から破っていかなければならない。

そのために、禅問答が行われているのです。

臨済宗と禅文化は切っても切れない関係にあります。

禅の思想はいまや世界中の人々に知られており、あのスティーブ・ジョブスが、日本文化を愛し、京都にも足を運び、禅僧に師事していたことは有名な話です。

「わびさび」や「幽玄」という言葉に代表される禅文化に対して、臨済宗がどのように影響を与えていったのでしょうか。

五山制度とは官寺(朝廷や幕府に認められた寺)に定められた格式のことです。

五山、十刹、諸山の順に格付けがされましたが、五山には臨済宗の寺院が名を連ねました。

五山制度は中国の文化を模倣して作られたものですが、当時の中国(宋や元)との交流は、禅僧を介して盛んに行われていました。

大陸の最先端の文化は、禅僧たちによって日本に伝えられて、室町文化は花開いていくこととなるのです。

それらは禅の思想を具現化していったものばかりでした。

抹茶文化を日本に取り入れたのは、実は臨済宗を日本に伝えた栄西でした。

その後、武家社会にお茶の文化が広がります。あの千利休も、堺にある禅寺によくお参りし、京都大徳寺と親しくしていたと言われています。

また、華道の源流もお寺で仏さまに供えられる仏華だと言われています。

茶室や、書院造の床の間が一般化することで、華道の世界も広がりを見せていったのです。

禅様式の建築には、「自然と自我の一体化」を目指す禅思想の影響が見られます。

平安時代はきらびやかな寝殿造の建築が多く見られましたが、鎌倉以降は書院造が主流となっていきます。

床の間や、座敷、襖、障子などを配した建築様式は、現代の日本の和風建築の原型ともなっています。

中国からやってきた禅僧らによって、日本の書道は大きく花開きます。

禅宗寺院ではよく禅語を書いた紙を掛け軸にして床の間などに飾ります。

これらも禅宗様式の書道、建築、芸術が一体となったものと言えるでしょう。

さらには水墨画も墨と筆で描かれる禅宗文化を代表する美術です。

日本の水墨画家として有名な雪舟もまた禅僧でした。

臨済宗の葬儀や仏事は、どのように行われるのでしょうか。

臨済宗の葬儀は、故人を仏弟子にして、仏の世界に送り出すために行われます。

具体的には髪を剃り、出家者が守るべき「戒」を授け、そして仏の世界に向けて引導を渡します。

これらはそれぞれ「剃髪」「授戒」「引導」として儀式化されています。

そして「十仏名」「大悲心陀羅尼」「観音経」などが読まれます。

臨済宗はお焼香の数にこだわりません。

臨済宗の仏壇に祀られる本尊は、中央に釈迦如来、左右には普賢菩薩と文殊菩薩をお祀りします。

この三尊の組み合わせを「釈迦三尊」と呼びます。

しかし、臨済宗には14もの宗派があるため、宗派によってこればかりではありません。

両脇を文殊普賢ではなく、その宗派を開いた人物を祀る宗派もあります。

たとえば南禅寺派の場合、向かって右に達磨大師、左に大明国師。妙心寺派の場合、向かって右に無相国師、左に花園法皇をお祀りします。

臨済宗では木目を活かした「唐木仏壇」を用いることが多いようです。

マンションやデザインを重視した現代建築の場合は、住環境にマッチしたモダン仏壇もよく選ばれています。

臨済宗の戒名は、道号、戒名、位号で構成されます。お寺に多くの貢献された方の場合、院号をつけることもあります。

なお、多宗派のように「梵字」や「冠字」、戒名の下につく「置字」などは用いません。

上から順番に院号・道号・戒名・位号です。

(男性)◯◯院◆◆△△●●居士

(女性)◯◯院◆◆△△●●大姉

臨済宗の本式の数珠は、108個の主玉が連なる看経(かんきん)念珠です。

同じものは曹洞宗でも用いますが、曹洞宗の場合は金の輪がついているのが特徴で、臨済宗にはこれがありません。

ここまで、臨済宗の教えや葬儀の内容について解説して参りました。

日本文化に大きな影響を与えた臨済宗。これらには、禅の境地を目指す思想が込められています。

葬儀においても、故人を仏弟子にして禅の境地に至らせることで、「あちらの世界でもおだやかに過ごせますように」と願いを込めて送り出せます。

宗派の教えの意味を知っておくことが、よりよいご葬儀につながるものと思われます。

臨済宗の葬儀で分からないことや不安がある方は、まずは広島自宅葬儀社にご相談下さい。どんなささいなことでも構いません。

お客様の声に耳を傾け、親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。

知人や同僚、取引先から「身内が危篤になった」と伝えられたら、どんな言葉をかけるべきか、悩んでしまうことでしょう。

明るい口調で励ますのも、過剰に心配するのも、何か違う気がします。

大事なのは、自分が同じ状況になったらとイメージし、かけてほしいと感じる言葉をかけることです。

まずは身内が危篤とはどのような状況かを解説し、気遣いを伝えるために適したフレーズを立場別に解説します。

身内が危篤に陥っているかどうか、自分で判断できる人はまれです。

ほとんどの場合、医療関係者から「非常に危ない状況なので、ご家族の方をお呼びください」と連絡があって、危篤状態であることを知ります。

急な事故にしろ、長患いにしろ、現代において、人が危篤に陥るのはほとんどが病院です。

身内が危篤に陥ると、命の火が消えてしまうまで、時間の許す限りベッドのそばにいることになります。

危篤状態が長くなればなるほど、病院と家や会社との往復が頻繁になってきます。

自宅で看取りを行うときは病院への行き来が生じませんが、ずっと医療従事者が付き添ってくれるわけではないため、家族で代わる代わる看護をしなければなりません。

身内が危篤状態になると、次のような事柄が生じてきます。

生きているうちに会わせてあげたい近親者に、連絡をとらなければなりません。

複数の人に連絡し状況や入院先といった説明をしなければならないため、しじゅう誰かとやりとりをしている状態になります。

「遠い親戚には連絡した方がよいだろうか、それとも葬儀が生じてからの方がいいだろうか?」という悩みも生じます。

なるべく危篤の身内に付き添えるよう、仕事を調整しなければなりません。

同僚や上司に連絡を取り、事情を説明して仕事を調整してもらいます。

また、直近で友人と会う約束をしている場合も、事情を話して約束をキャンセルする必要があります。

危篤状態が2日、3日と長くなると、休養のタイミングがつかめず睡眠不足になります。

布団で休んでいても、いつ急変するかと思うとなかなか寝付けないでしょう。

状態がやや安定したからと仕事に戻るケースもありますが、いつ急変の連絡が来るかと思うと、仕事が手につきません。

普段であればやらないようなミスが目立つかもしれません。

家にいられる時間が少ないため、とくに洗濯など時間のかかる家事は、なかなかできなくなります。

とくに乳幼児を抱えている場合、ミルクや食事、おむつの替えといったことが望ましい時間帯にできなくなりがちです。

睡眠時間が不安定で、子どもの生活リズムが崩れてしまう恐れもあります。

犬の散歩やえさやり、猫のトイレの始末などが普段通りにできなくなり、ペットの健康が気にかかってきます。

病院と家、職場の往復を自家用車で行っている人は、とくに運転に注意が必要です。

気がつけば危篤状態にある身内のことを考えてしまって、不注意になりがちだからです。

身内が危篤状態の人がどんな状況にあるか、イメージできたでしょうか。

ここで「相手は、身内の危篤状態で具体的にどんな困りごとが生じるか」を考えてみましょう。

その人は、子どものいる人でしょうか。

ペットを飼っているでしょうか。

自宅から会社までの通勤時間が長いでしょうか?

自分にその状況を当てはめてみたとき、どんな言葉がありがたいかを想像して言葉をかけることが重要です。

言葉をかけてあげたい相手が、友人などプライベートな関係の人だった場合、対面ならいつものような口調や表現で構いません。

ただ、気遣いが伝わるような話し方を心がけましょう。

メールやSNSなど文章の場合は、表情などが伝わりにくいため、少し丁寧な表現にしたほうがいいでしょう。

【対面の場合】

・それは大変だね。早く行ってあげて。

・ペットのお世話など、私にできることがあったらいつでも言ってね。

・とても心配だと思うけれど、車の運転はじゅうぶん気をつけてね。

【文面の場合】

・大変な状況だね。一刻も早く、お母様のそばへ行ってあげてください。

・○○ちゃん(お子さん)の送り迎えなど、お手伝いできることがあったら、いつでも言ってください。

・私との約束は気にせずに、今はお父様との時間を大事にしてください。

会社の同僚や上司、取引先などビジネス上のお付き合いをしている人には、「仕事のことは心配いらない」と伝えてあげるのが大事です。

【同僚や上司など社内の人】

・ご心配なことと思います。どうぞ、早く行って差し上げてください。仕事については、こちらで調整しておきます。

・今はお母様との時間を大切にしてください。私がお手伝いできる仕事がありましたら、何なりとお申し付けください。

・一刻も早く駆けつけてあげてください。喫緊の案件については後日ご報告申し上げます。

【取引先など社外の人】

・こちらのことはお気になさらず、すぐに駆けつけて差し上げてください。

・今はご家族との時間を大切にされてください。こちらのことは、心配無用です。

使わないよう注意したいのは、以下のような言葉です。

相手は複数の人への対応に追われています。

そして残った時間は全て危篤にある身内のために使いたいと感じています。相手の大事な時間を奪わないよう、返信を促す内容は避けましょう。

「その後、お父様はどう?」など、どんなに気になっても様子をうかがうような連絡は控えましょう。

事態が落ち着いたら、相手から必ず連絡が入ります。それまで待つのが大事です。

危篤状態なのに「きっと治るよ」などといった前向きな言葉をかけてしまっては、軽率と思われてしまいがちです。

身内の危篤に対応したときの自分の体験や、なんとか治って欲しいといった気持ちを率直にぶつけると、送るべきメールが長文になってしまうことがあります。

相手には長文を受け止められる余裕はありません。短い文章を心がけましょう。

「○○さんは~な人だったね」と過去形で語るなど、もうすぐ亡くなることを前提とするような言葉をかけるのは配慮に欠けています。

葬儀やお墓の話をするのも、近親者でない限りはやめたほうがいいでしょう。

危篤の人を思うあまり泣いてしまったり、叫んだり、慌てふためいたりなど、取り乱すことはやめましょう。

辛いのは、身内をなくすかもしれないと感じている相手の方です。

知人や仕事の相手から「身内が危篤だ」と告げられることはめったにないので、慌ててしまいがちです。

しかし、「最も不安を感じているのは、今声をかけてあげるべき相手の方だ」と十分に理解した上で、まずは落ち着きましょう。

そしてどんな言葉をかけてあげるのが適切か、しっかり考えるのが大事です。

相手の不安が少しでも取り除かれますようにと願いながら声をかければ、その気遣いはきっと伝わります。

何らかの事情で葬式に行きたくないと感じるときは、どう断ったらよいか悩むものです。

お葬式の後も遺族と変わらぬお付き合いをしたいと考えていたら、なおさら悩んでしまいますよね。

葬式に行きたくないときは、言葉を選んで非礼にならないような断り方をしなければなりません。

葬式に行こうか行くまいか迷っている人のために、遺族への伝え方、葬式に行かないメリットやデメリット、後ですべきフォローなどについて解説します。

葬式に行きたくないと感じる人の事情はさまざまです。

故人や親族との関係性が悪い、遠方につき費用面が苦しいなどなど……。

故人との関係が薄すぎて「自分は、行く必要がないのでは?」と感じている人もいれば、故人との確執がありすぎて「あの人の葬式には出たくない」と拒絶してしまう人もいるでしょう。

結論からいえば、葬式に行きたくないと感じ、さらに行こうかどうか迷う余地があるのなら、ぜひ行くべきです。

なぜなら、思い切って葬式に行けば、その後は悩まずに済むからです。

葬式に行かないと、後で遺族をどうフォローすべきか悩んだり、親族の反応が気になってしまったりと精神的に引きずることになります。

葬式に行かないことをすでに決め、「行かないことをどう伝えようか」と考えている人や、「行った方がいいのは分かっているけれど行きたくない」と悩みがこじれている人は、ぜひこの先を読み進めてください。

葬式に行かないことで生じるメリットは、主に以下の4つです。

故人や親族との関係性が理由で葬式に行きたくないと感じている人にとって、葬式に行かないことで生まれる精神的なゆとりは最大のメリットです。

故人の遺影を見なければ、嫌な思い出がよみがえってくることはないでしょう。

葬式に集まる親族と話をしなければ、傷つくこともありません。

とくに遠方の場合は、葬式に行くための交通費が発生しないことでかなりのゆとりが生まれます。

喪服を揃える必要もありません。関係性が希薄な人の葬式であればあるほど、参列するための費用はもったいなく感じてしまうでしょう。

仕事や育児、家事に追われている人にとってはとくに、時間は貴重なものです。

関係性の薄い人の葬式に出るための時間を「惜しい」と感じることでしょう。

なかには、故人が亡くなったことが辛すぎて葬式に行きたくないという人もいるでしょう。

葬式に行き、最後のお別れをするときには、故人の顔を見ざるを得ません。

するとお別れのときの顔が脳裏に焼き付き、ずっと寂しい思いをすることになるかもしれません。

参列しなければ、思い出の中の故人は元気だった頃のままです。

葬式に行かないことで生じるデメリットは、以下の5つです。

故人と何かしらの確執がある人は、葬式に行き、物言わぬ故人の顔を見ることでこれまでの気持ちが清算できる可能性があります。

親族との関係性が悪い人も、改めて話をしてみれば双方の誤解が解けたり、謝罪の言葉を聞けたりするかもしれません。

全ては可能性の話ですが、気の向かない葬式にあえて行くことで事態が好転するかもしれないのです。

参列しなければ、その機会を失ってしまいます。

もし自分が法定相続人であった場合、相続会議には出席せざるを得ません。

どんなに親族と顔を合わせたくなくても、相続トラブルを避けるためには、しっかりコミュニケーションしなければならないのです。

葬式に行かなければ、後の会議で必ずそれを責められるでしょう。

相続会議にも出たくないのであれば、士業に手続きを依頼するか、相続を放棄するしかありません。

葬式に行かず時間的、費用的な負担を軽減したとしても、これからも遺族と友好な関係を保ちたいと考えている場合には、遺族へのフォローが必要になります。

弔電や供物、香典を手配しなければならず、結局は時間的、費用的な負担がゼロになることはありません。

「お悔やみの気持ちをどう伝えよう?」と悩む時間も生じます。

自分と故人との関係性が近いほど、葬式に行かなければ常識外れのレッテルが貼られます。

そのレッテルは自分だけではなく、自分の家族にも貼られてしまうことでしょう。

以後、親族の行事が生じたときなど、家族に肩身の狭い思いをさせるかもしれません。

「あの人の葬式に出なかった」ということが、自分の心の奥深くに後悔として残る可能性があります。

他の参列者から葬式のときの話を聞くたびに、葬式に行けば良かったという思いが募るのは辛いものです。

葬式は、一回限りのことだからです。

以上のようなメリットとデメリットを踏まえた上で、「やはり葬式に出ない」と決めたなら、次のように言ってみましょう。

メールなどより電話の方が、誠意が伝わります。

ただ、喪主は忙しく電話には出られないかもしれません。

一度電話して出ないのであれば、メールなどを送っても構いません。

■仕事が休めない

替えの効かない仕事が葬儀日程と重なってしまい、どうしても都合がつかない旨を告げます。

この場合「葬儀後、仕事が落ち着き次第、すぐ弔問させてください」と言い添えましょう。

■体調不良につき

急な高熱、持病の悪化、入院中などの事由で参列できない旨を告げます。

「体調が落ち着き次第、すぐ弔問させてください」と言い添えましょう。

■遠方につき

海外赴任中や、葬式に行くのに飛行機を使わなければならないといった事情なら、「遠方なので参列は遠慮させてください」と言えます。

「近くへ伺ったときには、お墓参りをさせてください」と言い添えましょう。

■コロナ事情が気になる

感染症が流行中で、自分や家族が持病を持っているなど重症化リスクが高い場合には、「感染症が拡大中なので参列は遠慮させてください」と言えます。

「事態が落ち着き次第、連絡させてください」と言い添えましょう。

故人の子や兄弟など、関係性がかなり深い場合には、仕事や遠方であることを理由にするのは難しく、体調不良やコロナなどの理由も、入院中や大流行中といった事情がなければ無理があります。

本当の理由をなるべく正直に打ち明けた方がいいでしょう。

葬式に行かなくても、遺族と変わらぬお付き合いをしたいと思う人は、以下のようにフォローしましょう。

葬式に間に合うよう、弔電を送ります。

そもそも弔電は、お葬式に出たくても出られない人が打つ電報です。

葬式に行かないなら、必ず弔電を送りましょう。

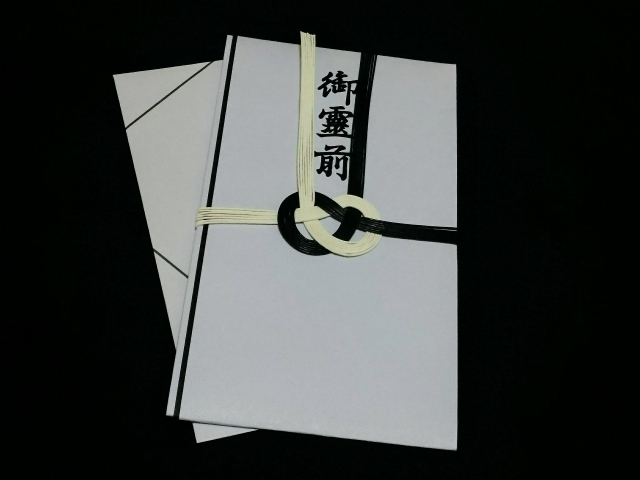

香典は、後で改めて弔問するときに持参する方法と、現金書留で郵送する方法があります。

いずれかの方法で必ず届けましょう。

とくに故人と関係性の深い人は、葬式に間に合うよう供花か供物を送りましょう。

葬式を取り仕切る葬儀社に連絡し、自分の名札をつけたスタンド式の供花か、缶詰などを盛り合わせた盛り籠を式場に飾ってもらいます。

供花や盛り籠の価格相場は一基6000円~1万円程度です。

香典や供花、供物、弔電を辞退している葬式もあります。

その場合は、葬儀後に喪中見舞いを送りましょう。

喪中見舞いとは、喪中の人にお悔やみを伝えるためのハガキです。

本来、年賀状を欠礼する喪中はがきをもらってから書くものですが、この場合は葬式が終わってすぐに書いて差し支えありません。

心を込めて、自分の言葉でお悔やみを伝えましょう。

ここまで読み進めてもまだ迷っている人は、もう一度葬式に行かないことで生じるメリットとデメリットを引き比べ、どちらが辛いかを考えてみてください。

葬式は一日で済みます。

行かない後悔は、もしかしたら一生です。

それでも自分の気持ちや時間、費用を守りたいと考えたなら、「行かないことで後悔しない」としっかり覚悟を決めましょう。

大切な人を失った時の心の痛みは計り知れないものがあります。

それは、だた「悲しい」「寂しい」だけでは語り切れない、さまざまな感情や想いが渦巻くものです。

しかし、私たち人間は、与えられた命を生き続ける限り、先に亡くなった人たちを見送らなければなりません。

死別を受け止め、受け入れることによって、自身の人生の歩みを、一つ前に進めることができるのです。

縁があってこの記事にたどりついて下さったあなた。

きっと今、大切な人を失ったことによる悲しみの底にいるのかもしれません。

あるいは、あなたの大事な家族や友人が、死別の悲しみに苦しんでいて、何か自分にできることはないかと、その方法を探しているのかもしれません。

この記事では、死別による悲嘆がどのような形で当人に影響を及ぼすのか、どれくらいの時間をかけることでその痛みが癒されていくのか、学術研究の成果と、葬儀社としての経験をまぜながら、分かりやすくお伝えしていきます。

この記事が、あなた自身や、あなたの大切な人のお役に立てるよう、祈りを込めて書きました。

微力かもしれませんが、どうぞ最後まで読み進めてみてください。

人が生きている限り、大切な人との別れは避けられず、その際、心に大きなダメージを負ってしまいます。

2500年前にこの世に生きたお釈迦様も、人間の避けがたい苦しみの一つに「愛別離苦」(愛するものと別離する苦しみ)があると言っています。

死別の悲しみのことを「グリーフ」と呼びますが、グリーフが与える影響は人によってさまざまです。

辛い、寂しい、苦しいといった感情をさらに深く見てみると、戸惑い、絶望、虚脱、焦り、罪悪感など、私たちを襲ってくる苦しみにもいろいろな性格があるようです。

遺された人の性格や思想、さらには故人との関係性によってさまざまな形で表れ、それだけ人間の感情が捉えどころがなく、多様であることを意味します。

だからこそ、死別によって引き起される悲嘆は複雑で、すぐに解決するこれという正解はありません。

時間が過ぎる中で、自分自身が死別の事実を受け止めて、受け入れていくしかないのです。

もちろんその過程で、まわりにいる家族や友人の力を借りることはできます。

グリーフをケアする取り組みを「グリーフケア」と呼びます。

心を開ける相手に、ほんのわずかでも思いの丈を語ることで、たとえわずかばかりであっても、心の痛みはやわらぐはずです。

グリーフに関する学術研究にはいくつか成果が出ており、死別者が悲嘆から立ち直るまでの期間は平均で4年半だと言われています(『はじめてのグリーフケア』(宮林幸江・関本昭治著))。

その期間、死別者の感情がどのように推移するのか、ドイツの哲学者フォンス・デーケンの『悲嘆12のプロセス』をご紹介いたします。

デーケンによると、大切な人を失った人は、次にあげる12のプロセスを経て、新しい希望を持ち、立ち直りの段階に到達できるとしています。

■1.精神的打撃と麻痺状態

「何も考えられない」「何が起きたか分からない」という状態です。

自身の拠り所になっている人の死は、その関係性が強く、突然であればあるほど、大きなショックを受けます。

このショックは、心身の痛みをわずかでもやわらげるための本能的な防衛反応だと考えられており、人によっては一時的に現実感覚がマヒ状態になります。

■2.否認

「絶対に生きている」「死ぬなんてあり得ない」「必ず元気な姿で帰ってくる」という状態です。

死別を受け入れられないために、死の事実そのものを否認します。

■3.パニック

事態の突発性や、悲しみの深さから、恐怖が生じ、パニックを起こすこともあります。

■4.怒りと不当感

死別が避けがたい事実であることを徐々に理解していく中で、「どうして私だけが?」という不当感や怒りが生じます。

■5.敵意とうらみ

やり場のない怒りや不当感が、「あなたのせいで」といった敵意やうらみとなり、周囲の人たちに向けられます。

特に病院の医師や看護師、交通事故で亡くなった際の加害者が対象となります。

故人本人が原因で亡くなった場合は、本人に対して怒りをぶつけることもあります。

■6.罪の意識や後悔

「私のせいで」「私がもっとああしておけば」と、大切な方の死の原因を自身の中に見出そうとすることで、罪悪感や後悔にさいなまれます。

■7.空想形成・幻想

故人が今も生きているように思いこみ、日常生活の中で、ともに暮らしているかのようにふるまいます。

故人の食事を並べる、部屋の中をきれいに整えておくなどが挙げられます。

■8.孤独感と抑うつ

死別の事実が避けがたいものと理解され、孤独感や寂しさが迫ってきます。

また、抑うつ(気分が落ち込んで何もしたくない状態)の症状に苛まれることもありますが、誰もが通る大切なプロセスの内の一つだと言われています。

特に、葬儀後のあわただしさがひと段落したころに襲ってくることが多いようです。

■9.精神的混乱と無関心

大切な人を失ったことにより、やりがいや生きがいを見出すことができなくなる時期です。

いわゆる虚無感に襲われます。

■10.あきらめ→受容

ここまでのプロセスを経て、ようやく「あの人はもう戻ってこない」という諦めが生じます。

諦めは現実の受容でもあり、死別の悲しみを受け止め、受け入れる段階に貼っていきます。

■11.新しい希望

大切な人を失った上で、どのように新しい生活への一歩を踏み出せるか。

死別を乗り越え、一歩前に足を踏み出そうとする段階です。

自身の生活の中から故人を切り離して考え、自分自身の生きがいを見出し始める段階です。

■12.立ち直り

死別の悲しみを乗り越え、新たな人生を歩み始めます。

ここに挙げたのは、あくまでも死別のプロセスモデルのうちのひとつです。

多くの人はこのプロセスを経ますが、人によってはこの通りのプロセスを踏むわけではありません。

途中のフェーズを飛び越えて、早く立ち直れる人もいますし、4年半よりもさらに長い期間、ずっと抑うつや虚無感に苛まれるという人もいます。

しかし、死別のあとにはこうした精神状態が私たちを襲うのだということを知っておくことで、グリーフに苦しむ人も自身を冷静に見つめることができます。

また、グリーフに苦しむ家族や友人をケアしたいと考える人も、焦ることなくその方に寄り添って、心のケアに取り組めるのではないかと思います。

私たちは葬儀社ですから、少し、葬儀や仏事とグリーフの関わり合いについて触れておきたいと思います。

お葬式に参列すると、お香典を差し出し、喪主や遺族にお悔やみを述べ、故人に焼香をして、死を悼みます。

多くの人はお坊さんが葬儀の中で何をしているのか知りません。

お坊さんによる宗教儀礼は、『悲嘆12のプロセス』における「あきらめ→受容」を儀式化したものだと言えます。

葬儀の中で行われる最も大切な儀式に、「授戒」と「引導」があります。

「授戒」とは、故人様を仏弟子にすること。そして「引導」とは故人様をあちらの世界に送り出すこと。

僧侶は死者に向けて、「故人様はあちらの世界で修行を積んで仏を目指す修行に入る。

あなたはもうこちらの世界の人間ではないぞ!」という強いメッセージを送り、この世への未練を断つように伝えます。

それは同時に遺族へのメッセージでもあるのです。

「悲しいかもしれないが、故人はもう帰ってこない。まずはそのことを受け入れましょう」と。

もちろん、授戒と引導をしたからといって、いきなり遺族たちが悲嘆のプロセスを乗り越えて、死別を受け入れ、立ち直れるかというとそんなことはありません。

ただ、仏教は最終的にはその段階を目指しているということです。

仏教では、この世は苦しみに満ちており、その現実を諦め(仏教では「諦念」と呼びます)、受け入れることで心の平穏がもたらされると考えます。

死別の受け入れには、長い年月が必要です。

だからこそ、初七日、二七日と、葬儀後も七日ごとに法事をして、四十九日法要を終えた後は、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌と、定期的に家族や親族が集まって、故人様を偲ぶのです。

定期的に法事を行うのは、まさにグリーフケアの区切りとなるポイントを意図していることに他なりません。

仏教による葬儀や供養のシステムは、アジア人や日本人が古くから見出していたグリーフケアのシステムだったと言えるでしょう。

いかがでしたでしょうか。死別の悲嘆は誰もが経験することです。

何をしていいか分からない、どうすればこの苦しみから解決できるか、答えがないことだから誰にもその解決方法は分かりません。

だからこそ、葬儀や法事といった形式の定まった儀式が、私たちを安心させてくれます。

心のこもったお葬式や法事は、どうぞ、広島自宅葬儀社にご相談下さい。

どんなささいなことでも構いません。お客様の声に耳を傾け、親切丁寧に、アドバイスさせていただきます。

どんなに仲睦まじく暮らしてきた夫婦であっても、別れは必ずやってきます。

夫が余命を宣告された、突然の事故や病気で意識が戻らない、危篤に陥ってしまったなど、配偶者がもうすぐ亡くなってしまうという事実を突きつけられるのは、とても辛いものです。

悲しみの中にあっても、「あとで大変にならないように、やるべきことはやっておきたい」という人のために、また夫本人へのケアを行いたい人のために、夫(父親)が亡くなる前にやっておきたいことについて解説します。

身内の誰かが亡くなると、すぐに葬儀の準備が必要になります。

葬儀が終わると、今度は各種手続きや法要の準備、相続を進めるなどといったことが必要になり、遺族は息つく間もありません。

具体的には、以下のようなことが必要になります。

■役所手続き

死亡届、年金の受給停止、健康保険証の返還手続きなど。

■保険手続き

生命保険金の請求など。

■ライフラインの名義変更

電気やガス、水道の使用名義の変更など。

■四十九日法要の手配

日時の決定、招待状の送付、会場や会食の手配など。

■仏壇の手配

■お墓の手配

■相続税の申告と納付

葬儀後の手続きや法要の準備などについて、具体的に何が必要か詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

以上のような死後の手続きの中には、生前から準備を進めておけるものがいくつかあります。

気持ちが辛い中でも少しずつ必要なことをやっておけば、いざというとき落ち着いて対処できるでしょう。

また、死期が迫っている本人のケアについて「もっとやってあげればよかった」「こんなこともできたのに」と後悔する人もいます。

何らかの後悔は必ず生じるものですが、いざ本人が亡くなったとき遺族が「やってあげたいことはやりきった」と感じることができれば、大きな慰めになるでしょう。

この記事では、夫(父親)の生前にやっておきたいことを「財産関係」「葬儀の準備関係」「本人のケア関係」に分けて解説します。

エンディングノートとは、介護や医療、葬儀、墓、相続などについての希望を書いておくためのノートです。

このエンディングノートが、例えば葬儀の後に見つかった場合、本人の希望通りに葬儀を進められなかったことに後悔する遺族は少なくないでしょう。

また、エンディングノートに財産目録があれば、遺産相続を進める上で大きな助けになります。

遺産分割の希望が記されているケースもあり、エンディングノートには遺言書のような法的効力はありませんが、相続時に参考にすることができるでしょう。

エンディングノートの存在は、できれば本人の生前に知っておきたいものです。

直接本人に尋ねられる状況でないなら、家の中を探す必要があります。

本人の死後、家の中で遺言書が見つかった場合、封を開ける前に家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。

この検認には長い期間が必要なケースもあり、その間は相続が滞ります。

また、相続が確定してから遺言書が見つかると、相続のやり直しが生じてしまう恐れがあります。

本人に尋ねたり、家の中を探したりして、遺言書の有無を確かめておきましょう。

本人の財産は、亡くなってしまうと遺産となり、全て相続の対象となります。

遺言書がない場合はとくに、本人の財産目録をつくり、誰がどの財産を引き継ぐのかイメージしておくと後の相続がスムーズに進みます。

相続税がかかるかどうかを計算するときも便利です。

なかには、家族の知らない財産があるかもしれません。

本人の意識状態や認知能力に不安がない場合は、しっかり確認しておきましょう。

本人に聞くことができない状態なら、権利書や証券類がないかどうか、本人の部屋などを調べてみます。

銀行側が契約者本人の死亡を知ると、相続が完了するまで銀行口座は凍結されます。

夫婦が生活に使っていた口座が凍結された場合、葬儀代や生活費の工面ができなくなる恐れがあります。

あらかじめまとまった金額を下ろしておけると安心です。

ただ、本人の死亡後も、上限つきで銀行口座から金額を引き出せる「払戻制度」を利用すると、ある程度の金額は引き出すことが可能です。

また、死後すぐに保険金が支払われる葬儀保険などもあります。合わせて活用を検討しましょう。

スマホやパソコンにはたくさんの個人情報が入っています。

友人の連絡先リストやSNSのアカウント、ネットサービスの月額課金状況、クレジットカードの情報など、遺族にとってはのどから手が出るほど欲しいものばかり。

しかし、亡くなってからではパスコードを聞き出せません。

できれば本人からパスコードを聞き出し、デジタル情報にアクセスできるようにしておきたいものです。

ただし、私的なメールなどを興味本位で覗くことは、あってはなりません。本人の尊厳を守りましょう。

身内が危篤になったら、近しい親族には連絡をしておかなければなりません。

亡くなったら、葬儀に参列して欲しい人への連絡も必要です。

いざというとき慌てないよう、前もってリストアップしておくと便利です。

身内が亡くなると、多くの人が弔問に訪れる可能性があります。

親族が宿泊しに来るというケースもあるでしょう。

とくにお客様が使用する空間である、玄関、トイレ、客間を常にキレイに保っておくと、いざというときも安心です。

また、他の人にキッチンを使ってもらう機会が増える可能性もありますから、キッチンの掃除も行いましょう。

葬儀演出のために、本人の幼少期から現在までの写真をリストアップして欲しいと葬儀社から依頼されることがあります。

遺影候補を探すためにも、写真の整理をしておくと、後に葬儀の準備がスムーズに進むでしょう。

ただし、写真を見ると辛くなってしまうという人もいると思われます。

無理のない範囲で行いましょう。

他、葬儀の準備をなるべく生前に済ませておきたいという人は、以下の記事も合わせてご覧ください。

本人が目を覚まさない状態だとしても、家族ができることはあります。

医療従事者とも相談し、嗅覚や聴覚といった、視覚以外の感覚を通して本人のケアをするのはいかがでしょう。

落ち着く香りのアロマを焚いてあげたり、お気に入りの音楽を聴かせてあげたりすると、本人に家族の想いが伝わるかもしれません。

葬儀のとき、参列してくれた人と話をしていると「生前に、もっと会わせてあげれば良かった」と感じることがあります。

本人や家族が辛くなければ、遠方の人とはビデオ通話でつなぐなどして、生きているうちに縁ある人たちと交流しましょう。

夫婦で行ってみたいと話していた場所や、思い出の場所に出かけませんか。

もちろん病状によっては不可能な場合もありますから、医療従事者によく相談した上で出かけましょう。

大変であれば、その分だけ深い想い出になります。

本人が亡くなってからも、家族の胸に最後のお出かけとして思い出が刻まれるでしょう。

配偶者の死期が迫っている状況はとても辛いものですが、亡くなるまで猶予期間があると考えると、さまざまな準備が可能になります。

受け入れがたい気持ちを飲み込める段階になったら、できることから始めてみましょう。

福山市内海町にある火葬場、内海斎場をご紹介させていただきます。

内海斎場は平成12年に開設されました。

四方を海に囲まれ、漁業や海苔の養殖地として知られる内海町内にある火葬場です。

島の町ですが、福山市本島とは内海大橋で結ばれています。

自然豊かな場所で、静かに最後の時間を過ごすには相応しい場所となっています。

・住所 福山市内海町イ1697番地1

・開場時間 9時30分〜16時

※12月31日は正午までの受け入れ

・定休日 1月1日及び1月2日

・駐車場 5台

・火葬炉、告別室、収骨室、待合室

●交通のご案内

広島県道385号線内浦箱崎線、旧内浦小学校跡を右折します。

そのまま直進すると左に内海斎場があります。

・タクシーの場合

JR山陽本線 備後赤坂駅から25分

JR山陽本線 福山駅から39分

・自家用車の場合

山陽自動車道 福山SAから32分

福山市内海支所内浦文所から2分

福山市沼隈支所から9分

福山市松永支所から29分

| 福山市在住の方 | 12歳以上 | 8,000円 |

| それ以外の方 | 12歳以上 | 24,000円 |

| 福山市在住の方 | 12歳未満 | 5,000円 |

| それ以外の方 | 12歳未満 | 15,000円 |

■注意事項

・駐車場が5台、スペースに限りがあります。お車でお越しの場合は、なるべく乗り合わせて台数が少なくなるようにしましょう。

■棺に入れてはいけないもの

火葬中、遺骨の損傷、有害物質の発生、火葬炉の破損、火葬時間の延長に繋がりますので、下記のものは棺の中に入れないように注意しましょう。

・ガラス類、貴金属製品(酒瓶、ビール瓶、腕時計、指輪、メガネなど)

・プラスチック類、化学繊維製品(釣竿、おもちゃ、ぬいぐるみなど)

・燃えづらいもの(寝具、ドライアイス、暑い書物、衣類)

・危険物(ガスライター、電池など爆発性のあるもの)

・ペースメーカーが体内にある場合は、必ず事前に火葬場職員へ伝えましょう。

内海斎場葬儀受付相談

TEL 0120-564-594(24時間365日対応)

内海斎場で火葬をご検討中の方、葬儀についてご相談のある方は、いつでもご相談ください。

内海町で火葬のみ70,000円(税込77,000円)家族葬260,000円(税込286,000円)〜お手伝いさせていただきます。

事前にご相談いただいた方は、5,000円割引させていただきます。

■火葬のみ直葬一式70,000円(税込77,000円)

・寝台車

・搬送シーツ

・棺一式

・ドライアイス

・骨壷一式

・火葬予約(死亡届け)手続き代行

・寝台霊柩車

■火葬料(福山市の方8,000円 それ以外の方24,000円)

■合計85,000円

・地域最安値で高品質なサービス。

・料金はプランを選ぶだけのわかりやすい定額料金。

・社員は全員広島生まれ広島育ちの完全自社対応。

詳細は、下記からホームページをご覧ください。

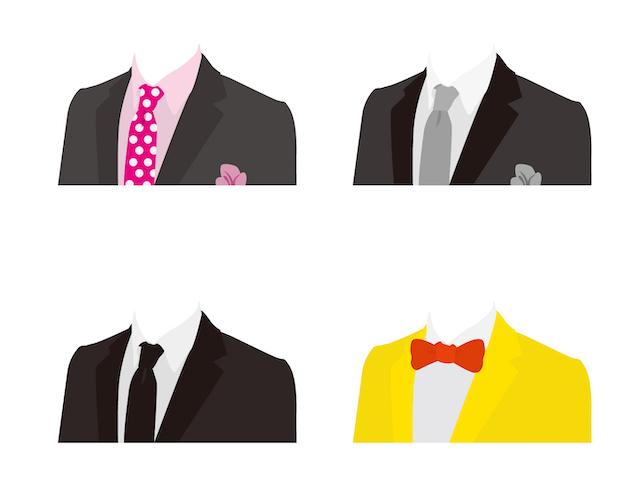

急遽これからお葬式に参列しないといけない。

ネクタイはどこで用意しようか、色は何色だったかな?

どんなのを用意すべき?購入できる場所が今すぐ知りたい。

そんな方に今すぐ購入できるお葬式用のネクタイをご紹介させていただきます。

お葬式に相応しいネクタイの色は、黒です。

フォーマルな喪服に白のシャツ、ネクタイは黒というのが礼装マナーになっています。

ネクタイは、元々日常的に場面で使い分けることの多いアイテムです。

見た目で相手へ与える印象が大きく変わるため、例えば知的な印象を与えたい時は紺色、情熱的な印象を与えたい時は赤系、社交的な印象であれば黄色、オレンジ系などがあります。

サラリーマンの方であれば、ご自身の勝負ネクタイがあるという方も多いのではないでしょうか。

このように相手へ与える印象が変わるネクタイだから、ご遺族と共に故人への弔意を表す黒色が葬儀の場では相応しいのです。

黒色のネクタイと言っても、ストライプ柄や光沢のあるものもあります。

多少柄が入っている程度なら構わないのでは?という考えもありますが、基本的には柄が入っていない、光沢もない、いたってシンプルなものがベストです。

オシャレを楽しむ、周囲と違う個性を出すという気持ちは抑え、弔意を身だしなみや振る舞いで表すということに重きをおきましょう。

その場に集う方が一斉に黒のシンプルなネクタイをしている、それだけで言葉がなくても特別な空間になるのです。

今すぐお葬式のネクタイが欲しい方へ、一番おすすめなのは100均です。

その中でも一番店舗数の多いダイソーであれば、あなたの今いる場所の近くにもあるかもしれません。

もしあれば迷わず今すぐ向かってください、お値段は100円です。

ダイソーは100円で販売するお葬式用ネクタイに3種類の商品を用意しています。

力を入れているのが感じられます。

値段は100円ですし、素材はポリエステルなため、安っぽいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしそんな心配はご無用です。

お葬式の場に溶け込めば、まず周囲に100円だと気づかれることはないでしょう。

シルクのネクタイもポリエステルのネクタイも区別がつかないくらい、全てが同じに写ります。

また、ポリエステル素材は手入れが簡単で、自分で洗えます。

100円で買ったネクタイをお葬式に終わってクリーニングに出したら2000円かかってしまったということにもなりません。

おすすめNo.1はダイソーです。

ここからはお葬式用のネクタイを販売している店舗はどこなのか、また値段はいくらなのか、調べてみた結果をお伝えしたいと思います。

・価格 100円

・1種類

・AM9:00〜PM8:00

・全国1200店以上

ダイソーと同様にこちらも100均のCando、100円という安さで店舗数も多く、こちらもおすすめです。

ダイソーと価格は同じ、品質差もありません。

あなたにとって最も近い場所がCan doであれば、こちらで購入をおすすめします。

・価格 100円

・1種類

・AM9:00〜PM8:00

・全国1800店以上

こちらも100均のセリアです。

ネクタイは1種類のみですが、ダイソーとの品質差は感じられません。

100円ショップ同士に品質、価格差はありませんので、最寄りの100円ショップがセリアの方は、こちらで購入をおすすめします。

・価格 890円〜1880円

・2種類

・AM10:00〜PM8:00

・全国1400店以上

ネクタイはあります。

そして比較的安価でお買い求めいただけます。

しまむらではネクタイであれば購入できますが、男性用の礼服の取り扱いがありませんので、喪服を一式揃えたい方には不向きです。

自宅や葬儀場から最も近いのが「しまむら」という方でない限り、活躍する機会がないかもしれません。

・価格 1290円〜4400円

・6種類

・AM9:00〜AM3:00

・全国700店以上

こちらも比較的安価にお買い求めいただけます。

24時間営業の店舗もあり、深夜まで営業しているので深夜帯での緊急時にはドン・キホーテでの購入が良いでしょう。

・価格 3900円〜4900円

・5種類

・AM10:00〜PM8:30

・全国700店以上

他店舗より価格は高めです。

しかし喪服を男性、女性問わず一式揃えることができるため、冠婚葬祭用の服をお持ちでない方は、こちらで購入も選択肢に入ります。

靴、バッグ、袱紗、数珠、ハンカチなども揃えられます。

ネクタイの価格が高めなのは、素材がシルク100%の品質の高い商品を揃えているためです。

・価格 1900円〜6800円

・4種類

・AM10:00〜PM7:00

・全国400店以上

こちらも他店舗より価格は高めですが、礼服をお持ちでない方は、ネクタイに限らず喪服、シャツ、靴、袱紗、数珠、ハンカチなど一式を揃えることができます。

素材は、シルク100%の品質の高いものが揃っています。

・価格 1880円

・5種類

・AM10:00〜PM9:00

・全国370店以上

店舗によって入っているテナントが異なるため、価格に関しては前後するかもしれませんが、他の買い物のついでに購入できる点は、他店とは違うメリットです。

・取り扱いなし

ユニクロ店舗にはお葬式用のネクタイはありませんでした。

G Uもありませんでした。

ネクタイの金額差は、素材の差とブランドの差、デザインの差になります。

素材の差が3割、デザインの差が7割と言われています。

素材は等級の高いシルク(絹)の含有率が高いほど高価になり、等級の高いシルクが多く含まれるほど、手触りの良さや着け心地が変わります。

デザインの差は、柄の合わせ方、裁断の方法によって出来が変わり、コストも変わります。

お葬式用のネクタイに柄が不要なのであれば、デザインに関してコストをかける必要はありません。

したがって黒のポリエステル素材にするか、黒のシルク素材にするかという二択になるわけです。

■時間がない方

とにかく上記の中から最寄りの店舗を選びましょう

■普通でいい方、こだわりのない方

最寄りの100均へ行きましょう。お葬式の場で浮くことはありません。大丈夫です。

■高品質のものが良い方

100均は避けて、その他の店舗でシルク100%素材のものを選びましょう。

等級の高いシルクであればあるほど高品質です。

ご相談は無料

24時間365日対応 お急ぎの方は夜間・休日でも

フリーダイヤルへご連絡ください。

「まずは相談したい」など、ご検討いただいている方は

メールでのご相談も可能です。

ご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。